Знать и помнить… (судьба «контрреволюционного элемента») / Валерия Остроумова

Мурманская обл., г. Мончегорск, гимназия № 1, 9 класс

Научный руководитель: Е.А.Зубкова

Начав работу, только-только ознакомившись с первыми материалами и фотографиями, я была под очень сильным впечатлением, даже не могла думать о чем-то другом. Ведь все-таки, до этого я могла узнать о жизни людей в то время только из «сухих» книжных статей, а тут судьба реально существующего человека, его воспоминания… Ночью, я, можно сказать, побывала в шкуре этих людей. Мне приснилось, что началась война, голод, и мою семью тоже куда-то собираются выселить. Ужас, паника, смятение – эти чувства охватывали меня во сне. Мне приснилось, что мама кричала: «Фотографии… Надо фотографии забрать! Надо все сохранить…» Да, конечно, в экстремальных ситуациях люди теряли и забывали множество вещей, фотографий, но какие-то самые важные, самые ценные все же забирали с собой, чтобы сохранить память о своих родных и любимых людях.

Проснувшись, поблагодарила Бога, что это всего лишь сон, что жестокие времена тоталитаризма кончились.

И мне стало интересно распутывать клубки судеб и событий, найти ответы на вопросы: а как же жили в ту пору? Что пели, о чем говорили, что их интересовало? Как оценивали происходящее? Какие отношения складывались между людьми разных национальностей? Какой у них был быт? Ведь такие вещи могут очень многое рассказать о времени, о людях той эпохи, об их характерах. В то время власть, можно сказать, «запрещала» людям думать и высказывать свое мнение. Они даже не имели права иметь свое мнение. Было полное ограничение прав и свобод человека. Людей лишали выбора места жительства, их могли выслать, отправить в какие-то чужие отдаленные места, власть могла объявить врагами целые народы. Почему? Это и послужило главной темой для моего исследования. Одно дело прочитать, что пишут в книгах, а другое услышать это из уст очевидца. И самое главное: кто же были эти контрреволюционные элементы, «враги», против которых боролась власть.

Татьяна Людвиговна Ласс. Родилась Татьяна Людвиговна в 1931 году в Таллине. Мы встретились с ней 30 октября на Дне памяти жертв политических репрессий, который проводился в Мончегорске, в музее истории города. Она живет в городе Мончегорске, но прежде чем она попала сюда, ей предстояло пройти очень тяжелый путь, который я постараюсь проследить.

Татьяна Людвиговна Ласс. Родилась Татьяна Людвиговна в 1931 году в Таллине. Мы встретились с ней 30 октября на Дне памяти жертв политических репрессий, который проводился в Мончегорске, в музее истории города. Она живет в городе Мончегорске, но прежде чем она попала сюда, ей предстояло пройти очень тяжелый путь, который я постараюсь проследить.

Вскоре после первой встречи у нас установились доверительные отношения. Особенно запомнилась мне вторая беседа, почти три часа на одном дыхании она рассказывала свою историю, рассказ был похож на исповедь человека, который долго молчал, и, наконец, получил возможность высказаться. Я боялась перебить ее неосторожным вопросом или репликой, порой у меня подступал комок к горлу. При повторных встречах старалась с помощью уточняющих вопросов получить как можно больше сведений о жизни моей героини. Особенно меня интересовали подробности, детали жизни на спецпоселении в Кировской области. Я очень благодарна Татьяне Людвиговне за то, что она доверила мне историю своей жизни, позволила познакомиться с семейным альбомом и документами, которые она бережно хранит.

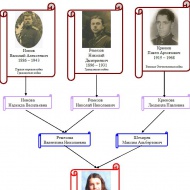

Я узнала обо всех родственниках Татьяны Людвиговны по линии матери и пришла к выводу, что, в общем-то, семья у нее была довольно благополучная и счастливая. Средний достаток и спокойствие, все было хорошо. После смерти бабушки, дед постарался устроить судьбу младшей дочери.

Я узнала обо всех родственниках Татьяны Людвиговны по линии матери и пришла к выводу, что, в общем-то, семья у нее была довольно благополучная и счастливая. Средний достаток и спокойствие, все было хорошо. После смерти бабушки, дед постарался устроить судьбу младшей дочери.

«Так вот, мою маму он выдал замуж, тогда не спрашивали, хочешь, не хочешь. Маме было 20, а отцу – 40. Он не мог с ними (дочерьми) справиться, что-то надо было делать. Он и пристроил дочь, нашел ей мужа. Они жили хорошо. Он эстонец».

То, что не спрашивали согласия на замужество – это тоже характерная черта того времени, люди и нравы были строже. Старшим и родителям тогда беспрекословно подчинялись. Отец был эстонцем.

«По профессии был – коммивояжер, по современному – товаровед, но ученый товаровед».

Встретив не совсем знакомое для меня слово, решила узнать его значение и обратилась к толковому словарю Д.Н. Ушакова: «Коммивояжёр (фр. Commis voyageur – странствующий приказчик). Агент какого-нибудь торгово-промышленного предприятия, фирмы, разъезжающий с образцами, каталогами товаров для получения заказов». В скобках нашла такую пометку: (дореволюционное и заграничное). И, правда, все соответствовало действительности.

«Он был родом из Таллина, а там большинство людей занимается деревом. Он был отличный краснодеревщик, сам умел делать мебель. Он работал коммивояжером, а хобби у него было – мебель изготавливать. Как мама говорила, он корпел, он её вырезал, он её полировал (а тогда вручную полировали), он над неё трясся, как над дитем малым, но он очень хорошо её делал. И, что ещё мама рассказывала, что он обычно не на продажу делал, но если кто-то его хорошо попросит, и вот, однажды, его хорошо попросил грузинский князь какой-то. Он так хорошо ему целый год делал какой-то гарнитур, что этот князь, пригласил его в гости, и мама говорила, что мы с твоим отцом ездили в Грузию, в то время ещё были князья, это было до революции. Мы сидели как гости рядом с князем».

Жизнь молодых поначалу складывалась благополучно, а потом началась революция, а с ней и Гражданская война, голод.

«Ну, а потом революция пришла, и двое старших девочек в революцию умерли. Был голод. Они жили тогда в Ленинграде. Отец сказал, что надо ехать к нему в Прибалтику, иначе здесь, говорит, с голоду просто умрем. Голод, совершеннейший голод был. Они очень долго ждали разрешения на переезд границы, вот разрешение пришло, но год я не помню».

Обе ее сестры родились в Ленинграде, Евгения была примерно на десять лет старше Татьяны. По моему предположению семья получила разрешение на переезд в Эстонию приблизительно в 1921-1922 гг. Потеряв двух дочерей, родители боялись за жизнь двоих других и из голодного Петрограда переезжают к другому дедушке: «надо ехать к нему в Прибалтику, иначе мы здесь с голоду просто умрем».

Листая альбом, рассматриваем вместе фотографии. Татьяна Людвиговна рассказывает мне о сестрах.

«У них были необычные для девочек мужские имена. Одну звали Леня, а другую Женя».

Леонилла и Евгения. Евгения вышла замуж за офицера, который служил в морской авиации. Жили они в военном городке. По фотографии невозможно определить, в каком звании или ранге состоял Владимир Немцов – так его звали, потому что нет никаких орденов, наград или погон, а Татьяна Людвиговна ничего об этом не говорила, скорее всего, просто не знала. Но, можно предположить, что чин какой-то был и не самый низкий, потому что он с началом войны устроил Евгению работать к себе на корабль. Евгения и погибла на этом корабле вместе с мужем. Довоенное время было достаточно счастливым и спокойным временем для семьи Татьяны Людвиговны.

А старшая сестра – Леонилла вышла замуж за следователя. О её судьбе очень долго никто ничего не знал:

А старшая сестра – Леонилла вышла замуж за следователя. О её судьбе очень долго никто ничего не знал:

«о старшей сестре мы долго ничего не знали… Я писала и пыталась узнать, но все время приходил отказ. А когда я подавала заявление на реабилитацию, я туда лично привозила заявление, а не почтой посылала. Отсюда пошел разговор о сестре. Я заходила в этот архив лично и писала заявление. Мне подсказали куда обратиться».

Татьяна Людвиговна узнала из архивной справки:

«По данным документов, хранящихся в Эстонском государственном архиве следует, что Ласс Леонилла Людвиговна, родившаяся 15 августа 1916 года в России Лужской области (также в Ленинграде), проживавшая в Таллинне по улице Виру 25–5, работала в период Советской власти секретарем отдела кадров Наркомата внутренних дел, с 26 июня 1941 года секретарем экономического отдела. Её использовали спецкурьером. Л. Ласс была комсомолкой. Она была арестована немецкими оккупационными властями в 1942 году. В 1942 и 1943 годах находилась в заключении в тюрьмах. Данных о её дальнейшей судьбе в архивных материалах не обнаружено».

«Мне советовали обратиться в международный розыск. Ее искали только в Германии и пришел ответ, что она на территории Германии не проживала и не проживает».

Среди тех документов, с которыми мне разрешила ознакомиться Татьяна Людвиговна, есть два письма от старших сестер в Кировскую область и часть конверта с адресом их первого места ссылки.

Судя по почтовому штемпелю, письмо было отправлено 22 июля 1941года. Война длится уже целый месяц, но немцы еще не оккупировали Таллин, письма и денежные переводы посылать было можно, но посылки уже не принимали. Письмо написано старшей сестрой Леониллой сразу же после того, как она получила третью открытку от мамы. Женя в это время была в Ленинграде. Леонилла еще не знает, что она вернется уже через два дня. Как сказала Татьяна Людвиговна, муж в сопровождении матроса отправил ее к своей матери, но она приехала в тот момент, когда в Ленинграде уже началась эвакуация, ей отказали в прописке и она вынуждена была вернуться в Таллин к мужу, который устроил ее к себе на военный корабль.

«Здравствуйте, мама и Танюша!

Получила 3-ю вашу открытку. Мы здоровы, Женя поехала в Ленинград, ее адрес – Ленинград, Пороховые ул. Коммуны д. 61 кв. 8. Е.Немцова. Может быть, я тоже уеду отсюда, тогда постараюсь получить разрешение на выезд в Кировскую обл. и приеду к вам. Сегодня 21.VII получила вашу открытку, пошла сразу на почту, но сейчас посылки посылать не разрешают, очевидно, из-за войны. Я там больше не работаю, надо искать другое место. Написала твой адрес Жене, она пошлет тебе деньги, я могу послать только 150 руб. Может Женя пошлет больше, постараюсь посылать каждый месяц. Напиши как вы живете, где ты работаешь, что делает Таня, когда ты на работе, есть ли у вас комната, одни вы там с Таней или с другими вместе. Как Таня будет ходить в школу и далеко ли ей до школы. Постарайтесь пережить это тяжелое время, война кончится, станет легче, и возможно, что и я к вам приеду. Как только можно будет посылать пакеты, пошлю что смогу. Если получу разрешение взять ваши вещи, то я думаю, продам их и деньги отошлю вам».

Письмо пронизано заботой, тревогой за мать и сестренку, Леонилла старается поддержать, вселить надежду. Ее беспокоит, что они, возможно, остались накануне зимы без теплых вещей, приобрести которые было проблемой.

«У вас ли зимнее пальто, твое и Танино? Узнай можно ли там получить валенки, надо постараться купить, напиши, сколько они могут приблизительно стоить. Я посылала вам письмо, но адреса вашего не знала и письмо, наверное, не дошло».

Леонилла тревожится о том, что может оборваться связь с родными людьми навсегда. Она понимает, что может случиться непредвиденное – болезнь матери, возможно, ее новый арест и тогда они не смогут найти друг друга.

«Скажи Танюше, чтобы она тоже писала, она ведь умеет, и дай ей мое полное имя, фамилию и год рождения и мой адрес, напиши ей на бумажку и пусть она ее где-нибудь носит, чтобы только не потеряла, мало ли что может случиться. Тогда она сможет меня разыскать. Пусть Таня учится, и скажи, чтобы она была хорошей девочкой и не скучала и помогала тебе, сейчас многим детям труднее, чем ей. Смотрите за собой, чтобы не заболеть, это будет уже хуже. Сейчас у нас тоже трудно. Деньги я послала тоже сегодня, может быть их не принесут на руки, так ты через неделю или позже узнай у себя на почте или в районной почте, не пришло ли на твое имя денег. Главное будьте осторожны и не заболевайте. Если ты заболеешь или что, то сразу сообщи там властям, что у Тани есть сестра и мой или Женин адрес. Напиши, очень ли трудная у тебя работа. Старайтесь по возможности быть в чистоте, если и трудные условия жизни, то все-таки следите за чистотой. Пишите мне сразу ответ и не падайте духом, пусть Таня тоже пишет. Посылаю 10 марок для обратных писем.

Леня 22.VII.41».

Другое письмо написано обеими сестрами. Женя только что вернулась в Таллин. Она спешит послать деньги. Сообщает, что здорова, просит за нее не беспокоиться и просит писать на адрес сестры. Далее пишет Лионилла. Письмо написано через два дня после предыдущего и опять чувствуется большая тревога за близких, страх, что ниточка связи оборвется и опять она сообщает, что высылает деньги, что посылала марки для обратных писем. А их больше не было. Это два последних письма.

«Милые, дорогие мама и Танюша!

Присылаем тебе триста рублей. Будем стараться каждый месяц помочь. Для меня присылай письма Viru 20-5. Я только что приехала из Ленинграда, ужасно устала, так что и писать много не могу. У меня пока все в порядке. Как здоровье Тани и что она там делает, и ты так же.

Как твое здоровье, мама и где ты работаешь. Напиши. Пока и все, уж очень я устала. Другой раз больше. Живите и за нас не беспокойся. Желаю всего хорошего. А я много думаю о Вас, о тебе и Танюше. Пусть и она пишет нам. Пока. Целую крепко тебя и Танюшу – Женя».

На обратной стороне листа:

«Здравствуйте мама и Танюша!

Я посылала вам деньги и письмо 22.07. сегодня с Женей посылаю второе. Как получите, пишите сразу, в предыдущем письме посылала также 10 марок по 30 коп. Для обратных писем. У нас здесь пока все в порядке и мы здоровы. Пишите более подробно о том, как вы там устроились. Что делает Таня и как ваше здоровье. Пока всего хорошего. Сейчас понесу письма, и деньги на почту.

Леня

Г. Таллин, ЭССР.

Ул. Виру 20-5

24.VII.41».

А деньги они все-таки получили. Татьяна Людвиговна хранит два талона к почтовому переводу на 150 руб. отправленного 22.07.41 и на 300 руб. от 24.07.41. Они дошли до адресата 4.08.41 и 5.08.41. Связь оборвалась навсегда…

Вместе с Татьяной Людвиговной я возвращаюсь к воспоминаниям о довоенной жизни.

«Я в 31-м родилась, а мама говорила, что мне было два годика, когда отец умер. Мама, естественно, не работала, на ней было воспитание детей, домашнее хозяйство. У нас очень хлебосольная семья считалась. У нас постоянно толклись гости, чуть ли не каждый день. В общем, мы жили хорошо, до тех пор, пока отец не заболел. Он очень долго лежал в больнице, два года почти лечили. А так как больница была очень дорогая и платная, то мама распродала все, что у них было, естественно, мебель всю, в первую очередь. Все ушло на его лечение. Его так и не вылечили, только вот последнее, что мама рассказывала, что пустые комнаты остались. Вообще ничего не было, пустота. И отец только просил у мамы – принеси мне пистолет. Были адские боли у него. Он говорил: «Сил терпеть нету, прошу, принеси пистолет». Мама говорит: «Я не принесла, не могла».

В 1939 году они жили в Таллине на улице Лиллетянав (Цветочная). «Это был пригород. Если вы в Таллине бывали, там есть станция Нымме. Это считается район дачный, курортный». Есть в альбоме фотография того периода жизни, на которой изображена маленькая Танечка, на этой фотографии ей лет 6–7. На мой вопрос об отношении эстонцев к русским, Татьяна Людвиговна ответила так: «Я могу сказать, что когда с детьми играли, там еще на Цветочной улице, то родители тут же звали детей домой. Потому что они не хотели, чтобы я с ними общалась». В ответ на мой вопрос: «И это несмотря на то, что ваш папа эстонец и говорили вы по-эстонски?», она ответила: «но папы ведь уже не было, мама жила одна, еще две моих сестры – трое детей у нее». Соседи не принимали семью Ласс за своих. Для них они были чужие – русские, дети русской женщины. После смерти мужа Лидии Васильевне долго пришлось искать работу. Ей отказывали из-за того, что она – русская. Даже несмотря на то, что у нее было неплохое – гимназическое – образование. «И, когда отец умер, на работу нигде не брали. Как русскую… Хотя она была грамотная, гимназию кончила. Она могла в хорошем месте работать». Она была вынуждена устроиться на пороховые склады. На таком предприятии тоже надо было кому-то работать, а рабочей силы, может быть, не хватало, вот они и решили взять русскую. Лидии Васильевна оказавшись в сложной ситуации, была согласна хоть на такую, но все же работу. После 33-го года жизнь у матери Татьяны Людвиговны была совсем не легкая: смерть мужа, долгие поиски работы, дочери, которых надо было растить. Но она не опускала руки, находила силы стойко выдерживать все жизненные трудности.

В 1939 году они жили в Таллине на улице Лиллетянав (Цветочная). «Это был пригород. Если вы в Таллине бывали, там есть станция Нымме. Это считается район дачный, курортный». Есть в альбоме фотография того периода жизни, на которой изображена маленькая Танечка, на этой фотографии ей лет 6–7. На мой вопрос об отношении эстонцев к русским, Татьяна Людвиговна ответила так: «Я могу сказать, что когда с детьми играли, там еще на Цветочной улице, то родители тут же звали детей домой. Потому что они не хотели, чтобы я с ними общалась». В ответ на мой вопрос: «И это несмотря на то, что ваш папа эстонец и говорили вы по-эстонски?», она ответила: «но папы ведь уже не было, мама жила одна, еще две моих сестры – трое детей у нее». Соседи не принимали семью Ласс за своих. Для них они были чужие – русские, дети русской женщины. После смерти мужа Лидии Васильевне долго пришлось искать работу. Ей отказывали из-за того, что она – русская. Даже несмотря на то, что у нее было неплохое – гимназическое – образование. «И, когда отец умер, на работу нигде не брали. Как русскую… Хотя она была грамотная, гимназию кончила. Она могла в хорошем месте работать». Она была вынуждена устроиться на пороховые склады. На таком предприятии тоже надо было кому-то работать, а рабочей силы, может быть, не хватало, вот они и решили взять русскую. Лидии Васильевна оказавшись в сложной ситуации, была согласна хоть на такую, но все же работу. После 33-го года жизнь у матери Татьяны Людвиговны была совсем не легкая: смерть мужа, долгие поиски работы, дочери, которых надо было растить. Но она не опускала руки, находила силы стойко выдерживать все жизненные трудности.

Вот какие воспоминания сохранились в памяти Татьяны Людвиговны: «Мы жили на этой улице (Цветочная), а тут, по соседству, в этом же дворе жил человек. И вот я только помню, что в этом дворе я играла с детьми, и он стал ко мне подходить, со мной разговаривать. Дядечка такой, все спрашивает, как мы живем, как мама». Этот вежливый мужчина и добрый, наверное, раз маленькая девочка его не испугалась, и стал вторым мужем Таниной мамы.

Вот какие воспоминания сохранились в памяти Татьяны Людвиговны: «Мы жили на этой улице (Цветочная), а тут, по соседству, в этом же дворе жил человек. И вот я только помню, что в этом дворе я играла с детьми, и он стал ко мне подходить, со мной разговаривать. Дядечка такой, все спрашивает, как мы живем, как мама». Этот вежливый мужчина и добрый, наверное, раз маленькая девочка его не испугалась, и стал вторым мужем Таниной мамы.

Они поженились в 1939 году, есть свидетельство о браке на эстонском языке. Из этого документа, благодаря переводу Татьяны Людвиговны, я установила, что мужем Лидии Васильевны стал Константин Дмитриевич Троицкий. Он был русский дворянин, родился в Феодосии в 1889 году. Женат он был повторным браком (первая жена умерла в августе 1938-го года), который был заключен через год после смерти жены, что соответствовало православному обычаю. В первом браке он прожил 26 лет, имел сына Димитрия 1914 года рождения, который к тому времени был женат. Татьяна Людвиговна отметила, что в роду Троицких было принято называть мальчиков или Константин или Димитрий. В прошлом – белый офицер, георгиевский кавалер. На сохранившейся фотографии он в военном мундире и на груди у него, насколько мне удалось рассмотреть скорее всего – Императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия – награда за службу и храбрость.

Татьяна Людвиговна упомянула, что была свидетелем такого случая: «я подсмотрела, как он закапывал награды. Дети ведь вездесущие. Я даже, как мне кажется, нашла бы это место, окажись я там сейчас». Я думаю, что этот случай мог иметь место незадолго до ареста, возможно в 40-м году после вхождения Эстонии в СССР. Так Константин Дмитриевич пытался отвести беду, прежде всего от семьи, ведь это могло быть опасной уликой. Не выбросил, а закопал, как ценность, значит дорожил наградой, полученной за службу и храбрость. По словам Татьяны Людвиговны он был образованным и разносторонне развитым человеком. «Он был математик, да к тому же артиллерист. Помню, как он терпеливо пытался научить меня играть в шахматы, но мне это не давалось». Был руководителем оркестра струнных инструментов, на фотографии он со своими учениками. «Он любил конструировать. Вот у нас дома была походная кухня, вы знаете, полностью, как она должна быть, только не было прицепов, к которым она прицеплялась. Все эти крючки… Все было, это я помню, металлическое. Он конструировал, сделал модель». На другой фотографии он тоже изображен с учениками.

Преподавал математику в каком-то учебном заведении. Возможно, фотография сделана как раз на фоне этого заведения, может быть, это гимназия или школа. У них сложились хорошие семейные отношения. Маленькая Таня даже смогла полюбить «незнакомого дядю». Потом, в зрелости, когда родила сына – назвала его Костей в честь Константина Димитриевича. Действительно, любила. Даже сейчас, когда брали у нее интервью, она ни разу не назвала его отчимом, а все время только «папой».

Жить вместе им пришлось недолго.

«Поженились они в 39-м осенью, в сентябре, а в 41-м нас выслали… Нас из-за него как бы выслали… Мы долго о нем ничего не знали, мама много писала. Потом мы получили известие. Я помню, что пришла бумага, я ее в руках держала. Куда она потом исчезла, я не знаю. Может быть, мама куда-то спрятала. А потом с переездами затерялась. Насколько я помню, там было написано, что его расстреляли в 1942 году. А обвинение заключалось в том, что он после революции отказался служить в Красной Армии. Там были такие слова, это я точно помню: потомственный дворянин, белый офицер, отказался перейти в ряды Красной Армии. Известие пришло из Свердловска. Там, наверное, и расстреляли. От него писем мы не получали».

Казалось, что черная полоса жизни закончилась: устроилась личная жизнь Лидии Васильевны, дочери удачно вышли замуж. На Грибной в 41-м они уже жили втроем.

«Там у нас тоже была квартирка – две комнаты, кухня, погреб хороший, там эстонцы тоже были хозяева – старичок со старушкой, но я была еще небольшой, может, они просто казались мне пожилыми. Они не работали, жили в верхнем помещении, а внизу две квартиры сдавали жильцам и жили за счет денег от сдачи этих квартир… Они были очень, насколько я помню, очень любезные люди. И что я хочу сказать, когда уже можно было ехать, они до 53 года, представляете, с 41-го до 53-го, они берегли нашу квартиру, со всеми вещами, это для них ведь убыток был, не сдавали, они все ждали, что мы вернемся. И ждали, когда вот Сталин в 53-м году умер, но это я потом узнала, а я приехала туда только в 63-м… Они уехали к сыну в Америку. Они бросили этот дом, видимо, им стало тяжело жить одним, и сын их в Америку забрал. Был такой чудный домик, вы знаете, такая чистота, березовая аллейка вела к дому, калитки».

Такие теплые воспоминания остались от этого периода жизни. А потом уже из поздних, не таких старых воспоминаний:

«А потом, когда в 91-м году с сыном приехали, я говорю: «Пойдем, посмотрим, где мы жили». Это уже было что-то ужасное, это уже советское: никакой аллеи, никаких цветов, вся трава вытоптана, там кто-то с мотоциклом возился, ничего не ухожено. Слов нет!»

«А потом, когда в 91-м году с сыном приехали, я говорю: «Пойдем, посмотрим, где мы жили». Это уже было что-то ужасное, это уже советское: никакой аллеи, никаких цветов, вся трава вытоптана, там кто-то с мотоциклом возился, ничего не ухожено. Слов нет!»

«Советское» – на это я сразу же обратила внимание. Это как нельзя лучше характеризует мнение Татьяны Людвиговны о бесхозяйственности, которая была присуща советской власти. Если «советское», то значит «пустое», «уничтоженное», «безжизненное», «вытоптанное» – для нее лично и для людей, которые жили в то время.

Печально, но это факт и неотъемлемая часть нашей истории.

Вот так я и добралась до 1941 года, когда вся более или менее спокойная жизнь обычной семьи в одночасье оборвалась. В одночасье – для них, но «наверху» в правительстве – это было результатом работы, создания и подписания договоров и законов. Теперь мне предстоит обратиться к трудам историков, чтобы разобраться, что творилось в кругах власти, о чем простые люди ничего не знали и не могли знать. В этом мне помогла книга Павла Поляна, которая называется «Не по своей воле…» Автор книги ставит перед собой задачу показать историю и географию принудительных миграций. Я попытаюсь оценить воздействие политических миграций не на все состояние страны в целом, а на отдельно взятого человека.

На обложке книги Павла Поляна есть образная, очень яркая и запоминающаяся картина: масса, огромнейшая масса, просто море людей, и их как бы отодвигает и гонит куда-то большая рука, рука власти. Автор картины очень четко подметил одну важную деталь: в руке человека, которому она принадлежит, трубка. Здесь уже не сложно догадаться, что эта рука, никого иного, как Сталина и его знаменитая, вошедшая в историю, трубка. Поистине впечатляющая картина. Все изображено в таких серо-зеленых тонах, как будто бы над людьми повисла мгла или все в тумане и дыме, как будто бы в небе только что разорвалось огромное количество снарядов. И вот из этого потока, бесконечного и даже устрашающего, я как бы выхватила жизнь одного человека и познакомилась с ней. Как я думаю, настолько близко, чтобы понять её.

Я знаю, что такое принудительные миграции, но у П. Поляна это определение дано более точно и понятно: «Принудительные миграции – это перемещения значительных масс людей, принятые государством по отношению к своим и чужим гражданам путем принуждения. Само принуждение может быть прямым или косвенным». В случае, который разбираю я, конечно же, речь идет о насильственных миграциях. «Депортации (насильственные миграции) – это одна из специфических форм или разновидностей политических репрессий». И я решила обратиться к таблице, которая называется «классификация принудительных миграций СССР» и выяснить, по какому признаку и по какому критерию семью Татьяны Людвиговны выслали. В таблице приведена классификация по восьми признакам: социальный, этнический, конфессиональный, политический, высылали также военнопленных, осужденных, эвакуированных, по плановым переселениям или переселениям «по призыву». Я соотношу факты биографии моей героини и показания таблицы. Учитывая то, что её отчим был бывшим белогвардейцем, дворянином по происхождению, можно предположить, что их выселили во внесудебном порядке по политическому и классовому признаку, наверное, как «социально опасных» элементов».

Семью Татьяны Людвиговны выслали 14 июня 1941 года, а что этому предшествовало? Что происходило в мире и стране?

28 сентября 1939 года в Москве В.М. Молотов и И. Риббентроп подписали советско-гер¬манский договор о дружбе и границе и новые секретные протоколы, в которых уточнялись сферы интересов Германии и СССР.

Литва, Латвия и Эстония были признаны «сферой интересов» СССР согласно условиям секретных протоколов к пакту о ненападении и договору о дружбе и границе. В сентябре-октябре 1939 г. по требованию Советского Союза эти страны заключили с ним договоры о взаимопомощи. В Прибалтике были созданы военно-морские и военно-воздушные базы, на которых разместились части Красной Армии.

В июне 1940 года советское правительство предъявило Литве, Латвии и Эстонии ультиматумы с требованиями формирования новых правительств и ввода дополнительных советских войск. Прибалтийские страны приняли условия ультиматума. В августе Литва, Латвия и Эстония были официально включены в состав СССР на правах союзных республик.

Павел Полян в своей книге обобщая эти исторические факты использует яркую метафору:

«Летом 1940 года тень Молотова и Риббентропа накрыла самый северный и самый южный сектора европейской границы СССР. Следует подчеркнуть: новой европейской границы».

А маленькая девочка никакой зловещей тени не видела, был обыкновенный летний солнечный день, ребятишки играли на улице.

«Нарвское шоссе проходило недалеко от улицы, где мы жили. Вдруг раздался грохот, а дети, они же вездесущие, и я помню, что мы с восторгом побежали узнать, что это за грохот. И мы помчались туда несколько человек, примчались, стоим, единственно, что я запомнила, взрослых на улице нигде не было, пустота полнейшая и только этот грохот, и эти танки шли. Люки были открыты, в каждом люке танкист в шлеме. Вот так они шли».

Я обратила внимание на фразу «…взрослых на улице нигде не было, пустота». Эта деталь в рассказе на мой взгляд показывает ответную реакцию большинства населения на решения политиков. Торжественно не встречали.

«Зловещая тень» все-таки нависла и уже накрыла собой мирных, ни о чем не подозревающих людей и семью Ласс в их числе. Далее Полян пишет: «депортации охватили уже, кроме территории бывшей Польши, еще и Прибалтику, Бессарабию и Северную Буковину… Подготовка к ним шла уже давно. Инструкция о проведении депортации антисоветских элементов из прибалтийских республик была подписана И. Серовым ещё 11 октября 1939 года и дожидалась своего часа чуть ли не полтора года. В середине мая 1941 года Берия согласовал со Сталиным проект постановления СНК и ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по очистке Литовской ССР от антисоветского, уголовного и социально-опасного элемента» (на стадии согласования к Литовской ССР были добавлены Латвийская и Эстонская). Власти действовали в соответствии с директивой, которая называлась «План мероприятий НКВД по этапированию, расселению и трудоустройству спецконтингентов, высылаемых из Литовской, Латвийской, Эстонской и Молдавской ССР». В соответствии с ней выселять по «графику» из Эстонии, Латвии, Литвы намечено было на 14 июня 1941 г.

1941 год… 14 июня, эту дату Татьяна Людвиговна не может забыть:

«…значит, спим, страшный грохот в дверь, почему-то нельзя было стучать вежливо. Надо было ногами стучать или не знаю, чем они стучали, чтобы в ужасе люди вскакивали часов в пять утра».

Страшное воспоминание, особенно для маленькой девочки. Грохот, стук… Это, наверное, прием такой особенный у них был, чтоб людей больше запугать, чтобы они были парализованы страхом и ничего не могли сделать.

«Ну, вот и заходят двое. Есть фильм «Тишина», кто смотрел, так там, почему-то все на одно лицо, серый длинный плащ и шляпа на глазах с полями…»

Думаю, этот образ немного обобщенный и абстрактный, как бы наслоение последующих воспоминаний или даже просмотров фильмов.

«Пришли двое. Нас сразу, не дав опомниться, даже не дали как следует одеться, это я хорошо помню, какие-то мы полуодетые были, посадили на стулья. А мамы не было дома, мама была уже на работе. Она очень рано уходила на работу. Она, видимо, только до них ушла, уехала на работу… Меня и отца посадили, все в доме перерыли, да там, у нас, собственно, и рыть-то было нечего. Там стоял шкаф. У меня отдельно была своя комната, кушетка, письменный стол. Комод там стоял еще, отец сам его делал, красного дерева, он застекленный стоял. Они что-то там пересмотрели и сказали отцу собираться. Мама бы, конечно, лучше собрала. Он там спрашивал, чего собирать. Ему сказали, что раз матери нет, то собирайте вещи отцовы, то есть мужские, и мои детские вещи. И на машину погрузили. Отвезли нас на вокзал. Там стоял огромный эшелон, и погрузили все эти вещи, а меня привезли обратно. Меня в мужской вагон не погрузили, а погрузили только эти вещи, мои и отцовы. Ну, а меня привезли обратно, как будто ребенка нельзя было оставить. Я что – сбегу, спрячусь? Куда я денусь? Взорву что-нибудь? Нет, меня возили, чтоб я никуда не делась. А потом поехали за мамой на завод, и я в этой же машине. Привезли домой маму. Она свои вещи собрала, а моих-то уже нет, потому что они с отцом уже были собраны. Ну, потом нас с мамой увезли, она что-то собрала, единственно, что у нас было ценного – матрац очень хороший, она взяла с собой, из конского волоса. Он нам всю войну служил, и после войны сколько служил. Он бы еще послужил, но я не помню, куда он делся. Его, если переделать, на сто лет бы его еще хватило. Но так все-таки оказалось, что вещи то мои, все там – с вещами отца. Без вещей моих остались. Я приехала в чем была, может что-то было еще, мама что-то собрала, но моих вещей не было, ни пальто, ни других. Теплых вещей не было, я помню, что так получилось».

Странно звучит это в наше время:

«…единственно, что у нас было ценного – матрац. Выслали-то нас всех вместе, а вот когда в вагоны грузили, то женщин всех отдельно с детьми грузили, а у мужчин были свои вагоны. Всех отдельно, а в пути никто не знает, где эти вагоны отцепили, и все…»

На мой вопрос: «удалось ли попрощаться с отцом?», Татьяна Людвиговна тяжело вздохнув, ответила:

«…нас погрузили в другие вагоны. Мама ходила куда-то, или разрешили, или она попросилась, но она повидалась с отцом. Долго мама писала, в надежде узнать о его судьбе».

Вот так вот это нелегко – расставаться с близкими людьми и терять друг друга.

Воспоминание у Татьяны Людвиговны трагичное и даже скорбное:

«…когда погрузили весь эшелон, это я уже не помню… но это было 14 июня, это я хорошо запомнила, и мы поехали. Ехали ночью, а днем нас загоняли на запасной путь. Мимо нас шли эшелоны… Эшелоны длинные, конца и края нету. Один кончился, а через десять минут второй эшелон. Товарные вагоны, там солдаты, все веселые, все радостные. Они бросали письма. Наш эшелон стоит, а те мимо проезжали и они бросали: «Перешлите, перешлите, перешлите!» Мы выехали накануне войны за неделю до нападения».

Я много раз видела фильмы, в которых есть такой сюжет, когда провожали на войну. Всегда ком в горле стоит и хочется плакать, когда вижу эту сцену. На мой вопрос: «знали ли они, когда ехали, что уже началась война?», Татьяна Людвиговна ответила:

«Приехали мы где-то около 22-го, мы уже почти были на месте, когда война началась. В общем, в пути ещё были. Потому что, такими темпами мы ехали. Шли эшелоны, шли платформы, видно стоят танки, видны дула, они стоят, закрыты все брезентом, такой маскировочный зеленый брезент – а все равно ноги торчат из-под него, видно ведь. И вот, мы ночью едем, днем стоим, у нас автоматы в каждом вагоне. Вагон был, конечно, закрыт, а где-то в пустом поле, не в лесу, а где бескрайнее поле, нас, помню, выпускали пару раз побегать».

В поле, а не в лесу, выпускали, наверное, для того, чтобы никто не мог убежать или спрятаться в лесу. Хотя куда людям было деваться, куда им было бежать, они ведь не знали, где находились. Если честно, не могу представить те чувства и то состояние людей, их мысли, если они не знали, что им предстоит, не знали, на какие страдания они будут обречены. А какой был вагон?

«Товарный, только товарный, – вспоминает Татьяна Людвиговна. – Там нары были с двух сторон. Так нары и так нары. Посреди был туалет. Я не могу сейчас вспомнить, что это было. То ли был сделан туалет, то ли там дырка просто. Я не помню. Знаю только, что там туалет был, и кто-то своей простыней его отгородил. Потом нас пересадили, не могу сказать где, пересадили на пароходы. Мы не знали, в каком направлении нас везут, нам ничего не говорили. Только помню, что мне очень понравилось на этом пароходе. Помните фильм «Жестокий романс»? Такой пароход я там видела, он по воде: шлеп, шлеп… Вот на таком пароходе нас везли, такое колесо и шлеп, шлеп… По реке, по Вятке».

Так спокойно Татьяна Людвиговна говорит: «шлеп, шлеп…», как будто бы люди к тому моменту уже смирились со своей участью.

Следующий период воспоминаний – из жизни в селе Нема Немского района Кировской области. Кировская область – вот куда их выслали. По данным, приводимым в книге Павла Поляна, по плану выселения спецконтингентов, утвержденному Берией 14 июня 1941 г. – было выслано из Эстонии 10 тысяч человек в Кировскую и Новосибирскую область.

«Везли нас до Котельничей. Это я помню. А где нас пересадили на пароходы? Где-то не доезжая Кирова. Привезли нас в Котельничи, там нас ждали подводы. Сели мы на подводы, не весь эшелон, естественно. Может, наш вагон, а может несколько, наверное, столько, сколько влезло в пароход. На подводе мы ехали тоже довольно долго. До районного центра Нема. Там река Нема протекает и районный центр, довольно большой центр. Там нас разместили. Сначала нас привезли прямо к церкви. Там, в церкви была школа. Большой храм такой, красивый очень, каменный пол. И всех нас туда. Потом нас расселяли по квартирам». Лидия Васильевна считала, что на первых порах ей повезло с работой «Мама была грамотная, и её взяли работать секретарем. Она работала в сельсовете, просто писала там что-то, какие-то бумажки. Потом вдруг, видимо, очухались, что как же так – ссыльная работает на такой работе. Естественно, её оттуда с такой «секретной» работы уволили». Мать её была самой обычной женщиной, ничем не отличающейся от других, не шпион и не диверсант. Она, наверное, так бы и работала там, если бы они не «очухались», как говорит Татьяна Людвиговна. «И тогда она устроилась на станцию «Заготзерно». Они разбирали зерно, готовили на посев, делали анализы, естественно, она помогала». Там, видимо, было совсем не важно – ссыльная она или нет. Трогательное детское воспоминание: «я к ней бегала на работу. Это было очень интересно, они проращивали зерно в ящиках, определяли процент всхожести. И, что там еще было хорошего… Там у них была мука. Они вдвоем с женщиной работали, а может, там еще кто-то был, но я не запомнила. Мама варила из муки. Тогда еще не было голода-то, но, все-таки, недостаток продуктов… Она варила кашу, которая называлась завариха. Помню, я прибегала туда, мне давали тарелочку каши, туда в ямочку капали маслице. Маслице было льняное, не какое-нибудь. Тогда было в продаже, знаете, очень вкусное масло». Татьяна Людвиговна ничего не говорит о том, можно ли было брать муку оттуда или это делалось тайно от начальства, чтобы никто не знал. «Потом станцию прикрыли. Из-за войны, или еще по какой причине, не стало этой лаборатории. А в селе, где же работать? Там негде особо работать. Мама пошла работать уборщицей в обувную артель, там шили сапоги хромовые, тачные на шпильках. Я потом стала обувщиком, окончила техникум, мне это очень помогло, я знала то, что другие не знали – шпилечный метод».

Действительно, как говорится «нет худа без добра», и в чем-то даже самом плохом и тяжелом нашелся свой плюс, и Татьяна Людвиговна смогла им воспользоваться в дальнейшей жизни.

«Сначала мы жили на квартире у женщины молодой. Уже голод был. У нее муж в армии, частный дом, а муж был охотник, у нее ружье было. Сначала видимо не отнимали, что ли, эти ружья».

Вот такой яркий эпизод из жизни, который запомнился Татьяне Людвиговне:

«…Сидим, есть нечего. Соли, кстати, не было, уже исчезла соль тогда, не помню какой был год. Может 43-й, а может 42-й. Голодные годы начались… Ну, вот, сидели-сидели… Хозяйка пришла, сидим, а есть-то хочется. Она сидела, сидела и смотрела на это ружье и говорит: «Все, ужин у нас будет. Если не промахнусь». Взяла это ружье. Она ничего не сказала. Мы с мамой сидим. Приходит, приносит: «Вот подстрелила ворону!» Ворона большая, черная. Они вдвоем с мамой ощипывали, мыли. Потом на таганке она варилась часа два, а может и больше, без соли. Мама её потычет, потычет, а она все жесткая. Больше куда варить, все равно она мягче не станет. И вот я помню, что мы ели эту ворону жесткую, без соли, без всего съели…»

Трудно мне себя представить в таких условиях, не знаю, выжили бы мы. А ещё меня удивило в рассказах Татьяны Людвиговны то, что она почти не говорит об эмоциях окружавших её людей. Не может ведь быть такого, чтоб никто их не проявлял. Неужели никто не плакал, не смеялся, или людям было не до слез вовсе? Мне трудно понять их психологию. Татьяна Людвиговна, рассказывая о своей жизни, не раз возвращалась к воспоминаниям о школе в селе Нема – первом месте жительства на спецпоселении. С благодарностью вспоминает свою школу и учителей:

«В войну учились, бумаги не было. В селе Нема школа у нас была в бывшей церкви. Когда я приехала, я пошла во второй класс учиться. Потом тетрадей не стало. Мы писали на книгах. Писать надо, у кого нет – учительница говорила: «Бегите в библиотеку, там библиотекарь для вас приготовила» – она уже списала там какие-то книги. Если слабо напечатано, то мы писали не глядя, а то она подбирала, где интервал был побольше, и мы писали между строчек. И вот мы писали на книгах вместо тетрадей. Очень хорошая школа была, учителя хорошие были. Я там шесть классов кончила… Никто меня не преследовал, что я какая-то ссыльная. Никто не дразнился, никто нас не обижал. Все как-то понимали. Не помню, к сожалению, фамилий… Была учительница по географии. Она нас очень хорошо учила и говорила: «Ну, что вы! Ну вот, пожалуйста, не можете запомнить реки Сибири? А вы учите их как стихи: Лена, Яна, Индигирка, Анадырь и Колыма». Вторая учительница – по русскому – я ей до сих пор благодарна. Мне запомнилось, как она нам хорошо диктовала. Она говорила: «Вы слушайте, как я вам диктую». Она так диктовала, что я до сих пор пишу хорошо всегда».

Ещё одно детское яркое воспоминание из школы:

«Вдруг к нам привезли детский дом из Ленинграда. Ну, это была… «Республика ШКИД». Мы летом, рты разинув, сидим на траве, а детдомовцы на ограде. Тогда все деревни были огорожены: знаете, такой как бы крест, и на нем, ну, бревнышко или два, опять крест, опять бревнышко. Детдомовцы сидели на бревнышке, а мы на траве, рты разинули, а они нам – лапшу на уши, как я теперь понимаю, вешали. Рассказывали нам разные истории. Учили нас петь песни, так что я все эти песни знаю. С десяток таких песен пели, а мы, разинув рты, слушали. Ну, хотя бы такую, примерно:

Я помню тот Ванинский порт,

И пароходы угрюмые,

Как шли мы по трапу на борт

В холодные, мрачные трюмы…

Кипела вода штормовая,

Вставал впереди Магадан – столица Колымского края…»

Вот еще один мрачный эпизод, который запомнился Татьяне Людвиговне, как она выразилась: «из той жизни». Как будто бы она прожила несколько разных жизней.

«У нас в районе появились волки. Война ушла на запад, а волки за войной не ушли. А во время боев привыкли к человечине. И вот они стали у нас нападать на людей… Там же у нас был бор большой, километров десять надо пройти. Первый волк появился осенью. Девочка, четырехлетняя, наверно, понесла отцу узелочек с едой в поле, совсем рядом с деревней. И прямо на глазах отца волк утащил девочку, даже косточки не нашли. Потом был еще эпизод – пасли подростки коз. Два мальчика. Выходят несколько волков, мальчика одного утащили. Пока второй побежал: «Караул! Караул!», пока прибежали с вилами, может с собаками, ружей, наверное, не было, пока прибежали, а там уже ни волков, ни мальчика. А местность, знаете, какая на Вятке – там разные овраги. В овраг его утащили».

Эпизод страшный, даже ужасный какой-то.

Жизнь в тех условиях не могла быть легкой, дальше у Татьяны Людвиговны идут ещё более печальные воспоминания:

«От голода у меня сделалась золотуха. То есть на голове у меня гной, толщиной сантиметр, примерно. Из-за этого короста полностью, как шапка. Сверху короста – внизу гной. Из этой коросты торчат волосы пучками, мама мне их обрезала. Естественно, я в школу не ходила. И вот, каждый день мне голову мыли какой-то травой, которая, когда идешь, цепляется за ноги. Не помню, как она называлась. Вот только травой этой и вылечили. Потом я ходила наголо остриженная, в платке. Вот такое еще из пережитого… Последний год мы с мамой жили в мастерской. Там в этой артели, где она работала уборщицей, днем сапожники шили, там верстаки стояли, длинные такие верстаки. Мама вечером выметет, потом пол вымоет. С верстаков мастера инструмент убирали в ящички. На верстак мама стелила матрац – единственную нашу ценность. Подушка у нас была, вот и все наше имущество».

Эти воспоминания помогают мне ярче нарисовать и описать картину жизни семьи Ласс в этом селе. А вообще ведь обстоятельства жизни какого-то отдельно взятого человека – это зеркальное отражения того, что вообще творилось в стране. Вот еще небольшой эпизод, рассказывающий о том, какие способы выживания они находили, чем питались:

«Всю войну, до того еще, как мы стали в мастерской жить, мы жили на берегу реки. А мебели у нас никакой! Я помню, на полу лежал этот матрац, потом был какой-то стол, который во все стороны шатался, и табуретка, которую нам кто-то дал. Мы ели лебеду. Вот она нас спасала. Мама получала на себя карточку и на иждивенца. На свою карточку она получала хлеб, а на детскую брала муку. Моя задача была каждое утро, как только весна, лето, брать корзину и идти собирать лебеду. А берега реки Немы – притока Вятки, как обычно бывает, один крутой, а второй – низина болотистая. Так вот кругом этой лебеды можно было воз насобирать. Я каждый раз уминала целую корзину».

Следующий этап жизни начинается весной 1945-го, когда их в который раз волей власти переселили в район Черной Холуницы. Вот так и состояла у них вся жизнь из бесконечных переселений и борьбы за жизнь. Людям, наверное, очень помогала надежда и вера в будущее, что кончится война, что все будет хорошо. Без этих мыслей никак не прожить современному человеку, а уж в те времена тем более.

«…И вот в 45-м году, когда мы только посадили эту картошку, когда у нас там грядочка или две было, свекла, уж война кончилась. Мы думали: война кончилась – голод кончится. Мы думали: все-все будет хорошо. Где-то в июне было… Подъезжает машина грузовая. Правда, не в плащах, но тоже похожие два человека говорят: «Двадцать минут вот вам на сбор, по машинам и в путь».

И шло машин, наверное, десять со всех деревень, там где вот эти ссыльные были, переселенцами назывались, спецпереселенцами. Ну, вот посадили на машины. И вот, везли нас. Машин десяток, наверное, было. И на каждой машине семей было порядочно… Ехали мы долго. Утром нас посадили, весь день мы ехали. Привезли нас. Адрес был Черная Холуница. Там есть Белая Холуница – река. А есть река Черная Холуница. И вот, где Черная Холуница, там есть поселок… Он так и называется, там находится Управление лагерей. Лагерь-то один, а отделений несколько. И вот нас привезли в одно из отделений, а других привезли в другие отделения. Ну вот, когда привезли, там часовой стоял. Могу сказать, что там два барака. Вот так раз барак, два барак, вот ворота (набрасывает на листочке схему расположения бараков). Четыре вышки часовые. Большие такие ворота. Нас сюда ввезли, нас ссадили».

Люди эти все-таки не были заключенными. Татьяна Людвиговна потом в своем рассказе говорит, что она и в ГУЛАГе побыла. Да, она жила на территории ГУЛАГа, но заключенной не была. Их, в общем-то, не держали за колючей проволокой, они могли работать без охраны, свободно ходить по территории. Но, конечно же, о полной свободе здесь говорить не приходиться.

«И, что еще могу сказать, каждый месяц, по-моему, второго числа мы должны были отмечаться ходить, что мы тут не потерялись, на месте».

Они должны были так ходить отмечаться каждый месяц до окончания срока пребывания на спецпоселении. В соответствии со справкой они находились на спецпоселении с 14 июня 1941 г. по 29 июня 1957 г.

«…Мы жили в этом бараке. Ты вымылся, а тебе уже с жаровни твою одежду подают… А барак был, значит, в два этажа эти нары мрачные. Нам досталось место у дверей. Ну, наверное, мама не очень прыткая, что ли была. Кому-то досталось в глубине, может, где получше. А раз мы у дверей, с этой стороны стояла параша, так что я знаю, что такое параша. Ну, а так как люди в основном были культурные, в парашу никто не ходил, а на улице был отдельно туалет. И было, конечно, очень страшно туда карабкаться, но светили прожектора ночью-то… Отключали свет в определенное время, но прожектора наоборот светили. Свет в бараке отключался, а включались прожектора наружные, которые так вот на перекресток освещали».

Наверное, ночью светили прожектора для того, чтобы следить за ними, чтобы никто не сбежал. Но куда было бежать этим людям? Побег был просто невозможен. Вот как Татьяна Людвиговна объясняет, зачем их привезли туда:

«…нас почему туда привезли? Как нам объяснили или как мы поняли. В 1945 году там заключенные были. Просто лагерь заключенных… А там рядом был совхоз, как бы скотоводческий, и тут же они сеяли зерно, видимо, для скота. Они все посеяли, а убирать некому. Была общая амнистия по СССР, полностью выпустили до одного всех. Не подумали, что убирать будет некому. Когда мы приехали, то там были солдаты с автоматами. Они, видимо, привыкли с заключенными грубо обращаться. Потом их всех убрали… С вышки убрали через неделю. Им распоряжение пришло, что это не заключенные, а поселенцы… Потом убрали этих солдат с автоматами и вообще охраны не было в лагере. А собственно, куда бежать? Там кругом леса глухие… Бежать-то все равно некуда. Да потом, зачем нам бежать?… Ну вот на уборку, как объяснили, привезли».

Да, действительно, была полнейшая безысходность у людей. Выбора не было, оставалось только подчиниться и жить, надеясь на лучшее. В лагерь привезли не только взрослых, но и детей.

«Мне сколько было в 1945-м? Если я в ноябре 1931-го родилась, значит, в 1945-м мне было еще тринадцать, ведь нас привезли туда в июне, мы еще рожь потом убирали. Но я же не одна, там еще дети были моего возраста».

Несмотря на все их тяготы жизни, они еще и выступали, организовывали какую-то самодеятельность, перед управленцами Черной Холуницы. То есть не только работали, но еще и веселили руководство лагеря.

«Когда была кончена уборка, там самодеятельность организовали… Мы готовили концерт, по-моему, это было к 7 ноября. И я там пела гордо песню «Я по свету немало хаживал», это песня о Москве… А ездили мы выступать в эту Черную Холуницу, где управление лагерей было, перед управленцами. Я помню, что нас на сани погрузили, нас туда везли в тулупах, а потом обратно».

А вот еще школьное воспоминание, тоже о самодеятельности (с Нема):

«…Когда в школе училась, я помню, стихотворение читала:

«Песнь моя ты лети по аулам,

Слушайте степи акына Джамбула,

Маленький след дорогу рождает,

Море из родника вырастает,

От жизни счастливой рождаются дети,

Самые радостные на свете»…Я помню, мне не в чем было идти, и кто-то из эстонцев мне платье дал. Платье было «матросочка», такое с воротником матросским. На табуретке, я помню, почему-то стояла, а не на сцене. Где этот концерт был, я даже и не помню, наверное, в школе». И кончалось оно: «…великий Сталинский закон».

Стихотворение, как такая «вуаль», закрывающая истинную сущность «великого Сталинского закона», под маской благополучия в стране: «от жизни счастливой рождаются дети, самые радостные на свете». Эти строчки из уст «наказанного» ребенка звучат, по меньшей мере, кощунственно.

В лагере они прожили примерно полгода. Об учебе речи не было.

«Когда в декабре нас везли из лагеря, одежды у людей не было. Многие поморозили руки, ноги. Нас везли на санях. А в тот год очень сильные морозы были в декабре. Я помню, нас привезли в Зуевку. Почему-то помню, что перевалочный пункт была Зуевка. Из Зуевки нас еще куда-то везли, а потом нас еще где-то выгрузили. Мы оказались в Слободском районе Кировской области, там глухая деревня. Всего несколько домов было. Это нашу семью туда привезли и, может быть, еще какая-то семья была. В общем, везли и по дороге где-то в деревнях раскидывали. Туда-сюда, везде разбросали, ну вот мы там оказались. И там мы жили в большом пятистенном доме. В одной половине свой ход и в другой. Нас поселили в пустой половине». Самые тяжелые испытания начались с этого момента. «Привезли, и мы вот оказались в этом доме в декабре месяце. Естественно у нас ни дров, ни денег, ни еды никакой… По соседству жила семья татар. Помню только, что его звали Ахмат, он был невысокого роста, а жена такая полная, она какая-то болезненная была. И вот, несмотря на то, что у него или трое или четверо детей, но каждый раз, как ужин, он приходил к нам: «Пойдемте ужинать». И, несмотря на то, что мама отказывалась: «Нет, мы не пойдем», он все равно: «Не уйду, до тех пор буду стоять, пока не пойдете. Там же все остынет, там картошка сварена». И вот делил поровну на всех. Всем по две картофелины и по маленькому кусочку хлеба. И потом смотрел-смотрел на нас этот Ахмат и говорит: «вы ж тут погибнете. Вам надо устроиться». А до районного центра Слободской было километров десять и там была фабрика «Белка». И я там два месяца работала учеником… Но, вы представляете, за десять километров идти, идти утром и вечером? Не помню, что мама делала, у меня это из головы выплыло, но она тоже ходила, мне кажется, на эту же фабрику. Мы там поработали эти два месяца и потом нам, значит, сказал этот Ахмат: «Нет, ну что же вы тут маетесь? Вам надо, есть такой кожевенно-обувной комбинат большой, вам надо туда. Там вы не пропадете».

Вот так и помог им татарин Ахмат. Сначала едой, но не мог ведь он кормить их постоянно, у самого была большая семья, тогда он помог советом и начался новый этап жизни…

Так они по совету соседа оказались в поселке Вахруши. Был эпизод, о котором Татьяна Людвиговна не раз вспоминала:

Так они по совету соседа оказались в поселке Вахруши. Был эпизод, о котором Татьяна Людвиговна не раз вспоминала:

«И вот, я помню, что мы идем по этой дороге, санки дали нам. Этот Ахмат, по-моему, дал нам санки: «Потом привезете». Большие такие, не в обычном понятии санки детские, а именно деревенские такие с длинными полозьями. Там у нас этот матрац поместился, и сверху узелочек. Я, помню, мы с мамой шли»

Печальная такая картина… Представляю, вот идет женщина: замученная усталая, а рядом с ней девочка и везет за собой эти санки. Дорога… Все снегом запорошено, пустота… и больше ничего кругом. А Татьяна Людвиговна об этом говорит:

«Я даже хотела книгу написать. Вы знаете, вышла книга «Дети Арбата». Так как этот вопрос уже написался, я не стала писать. Но у меня был такой план: морозное утро, хрустит снег, по полю идут два человека: женщина и ребенок, и везут они салазки. У нас единственная вещь была матрац, как он у нас сохранился, я не знаю. Матрац, и на матраце вот узелочек, чего-то там, не знаю, лохмотья какие-то. Идут, значит, идут, снег хрустит, солнце светит, и каждый из них думает о своем».

«И вот после той деревни, где мы чуть не умерли с голода, мы переехали в поселок Вахруши Слободского района Кировской области. Поселок Вахруши называется по имени хозяина. Вахрушев его основал, вот этот кожевенный завод еще до революции основан, на нем вышивали обувь для армии – ботинки армейские. Тогда носили обмотки, ботинки с обмотками. Вначале был небольшой заводик, а потом, после революции, когда он перешел к советской власти, после 20-х годов он начал достраиваться. И когда я оттуда уезжала, там уже было одиннадцать цехов пошивочных, разных, и отдельно большой новый кожевенный завод».

«И вот после той деревни, где мы чуть не умерли с голода, мы переехали в поселок Вахруши Слободского района Кировской области. Поселок Вахруши называется по имени хозяина. Вахрушев его основал, вот этот кожевенный завод еще до революции основан, на нем вышивали обувь для армии – ботинки армейские. Тогда носили обмотки, ботинки с обмотками. Вначале был небольшой заводик, а потом, после революции, когда он перешел к советской власти, после 20-х годов он начал достраиваться. И когда я оттуда уезжала, там уже было одиннадцать цехов пошивочных, разных, и отдельно большой новый кожевенный завод».

С 19 ноября 1922 года комбинат стал носить имя В.И.Ленина. «Он, по-моему, и сейчас так называется. Вряд ли они стали менять, так как Вятка – это красный регион». Удивительно, но поселок до сегодняшнего дня называется Вахруши. Его не переименовали при советской власти.

«…Вот пришли туда. А в школу я уже не смогла пойти. Мама говорит: «Ну как будем жить?» Двести грамм на иждивенца. Брать меня на работу не хотели, несовершеннолетняя. Мама ходила по всем профсоюзам. Куда только можно сходить. И вот взяли меня в большой пошивочный цех. А работать я стала с неполных четырнадцати лет. С 4 февраля 1946 года. О чем есть запись в трудовой книжке».

Как же устроились на новом месте? В каких условиях жили герои нашего повествования?

«В поселке мы жили сначала в бараке, в больших комнатах, там, по-моему, спецпоселенцы жили только в двух комнатах, а остальные занимали местные жители. Бараки длинные, помню, что комнаты были большие, нас спецпоселенцев в каждой жило человек по шестнадцать, а может и по двадцать. Свои жили так же. Несколько лет там жили, потом когда эти бараки стали сносить, тогда мы жили в общежитии, которое называлось Штернбергское… Мы с мамой жили в этом общежитии. Мы жили в комнате на первом этаже, комната была угловая и очень сырая, так как раньше это было помещение кожевенного завода, если бы это был обувной цех, то было бы сухо, а там, где кожевенное, все связано с водой, потому что кожу в обработке постоянно моют и моют, и там эти чаны с водой, и испарения разные. Раньше там был цех кожевенный». Потом, после Штернбергского общежития, их «перевели по другому адресу. Там тоже полуподвальное помещение было и величина комнатки, как сейчас, если в девятиэтажке двухкомнатная квартира – то, как маленькая комната. Там стояло у нас пять кроватей и три тумбочки. Потом рядом была кухня. И все это было занято. Все семьи жили. Потом с нашей кухни семья уехала, и мы с мамой заняли эту кухню».

«В поселке мы жили сначала в бараке, в больших комнатах, там, по-моему, спецпоселенцы жили только в двух комнатах, а остальные занимали местные жители. Бараки длинные, помню, что комнаты были большие, нас спецпоселенцев в каждой жило человек по шестнадцать, а может и по двадцать. Свои жили так же. Несколько лет там жили, потом когда эти бараки стали сносить, тогда мы жили в общежитии, которое называлось Штернбергское… Мы с мамой жили в этом общежитии. Мы жили в комнате на первом этаже, комната была угловая и очень сырая, так как раньше это было помещение кожевенного завода, если бы это был обувной цех, то было бы сухо, а там, где кожевенное, все связано с водой, потому что кожу в обработке постоянно моют и моют, и там эти чаны с водой, и испарения разные. Раньше там был цех кожевенный». Потом, после Штернбергского общежития, их «перевели по другому адресу. Там тоже полуподвальное помещение было и величина комнатки, как сейчас, если в девятиэтажке двухкомнатная квартира – то, как маленькая комната. Там стояло у нас пять кроватей и три тумбочки. Потом рядом была кухня. И все это было занято. Все семьи жили. Потом с нашей кухни семья уехала, и мы с мамой заняли эту кухню».

В таких, я бы сказала, нечеловеческих условиях они жили первые десять лет до окончания срока пребывания на спецпоселении.

Вернемся к воспоминаниям первого года жизни в поселке, первого послевоенного года – 1946 года.

«Тоже было голодно, но когда мы приехали, нам всем выдали по сапогам кирзовым, потому что ходить было не в чем. Вот я помню, что когда мы в тех лагерях работали, нам выдавали сыромятные. Вы представляете сыромятные? Мы там еще убирали картошку. За машиной собирали картошку. Машина срежет весь пласт, растрясет его. Так вот там нам выдали, как вам сказать, фуфайку, телогрейку простроченную. Вот так же прострочены были сапоги, вернее чулок типа сапог, чулок такой же простроченный. А сверху на этот простроченный чулок одевалась сыромятная кожа… Она просто квадратик, ну определенную форму имеет и кругом петельки и продернуты шнурки. Она размокала, знаете, как кисель делалась. Ее одевали на эти вот чулки, когда мы там в лагерях были. Естественно, в этой обуви мы и пришли на комбинат. На нас там посмотрели и сразу нам выписали кирзовые сапоги. Я помню, я так полюбила кирзовые сапоги. Главное тепло, не промокает и очень замечательно. И вот мы там жили…» Серьезным испытанием была борьба с голодом. «Считалось, что 46-й был самый голодный, даже голоднее, чем в войну. Нечего было есть… Год-то был голодный и люди знаете, что ели? Там кожевенный завод. Поступали шкуры. Они поступали моченые пресно-сухие, а есть мокро-соленые. Они поступают в чанах таких, как в бочках, причем с нафталином некоторые, чтоб не портилось. А мама там познакомилась с одной женщиной. Она нам срезала с пресно-сухих. Она выбирала, которые нужно. Когда шкуру с животного снимают, ее не снимают так ровненько, чтобы шкуру не попортить, лучше на ней оставить кусочек мяса. Вот эти кусочки мяса и подкожный жир эта женщина срезала нам в блюдо. Я помню, что это блюдо стоило три рубля. Это как бы за работу мама платила. Это мясо мы варили вечером. Чугунок у нас был. Ставился этот чугун на таганок и на щепочках варили. И там жиру было половина. И мы его ели, ничего. Без хлеба, иногда с хлебом. Хлеб иногда мы копили. В субботу не едим, а в воскресенье, там было по шестьсот грамм, мы получаем за два дня кило двести».

Я пытаюсь представить это блюдо и у меня тошнота подступает. Эта еда называлось месигой.

Несмотря на такое отвратительное название, Татьяна Людвиговна вспоминает с благодарностью и эту мамину «знакомую» и «эти кусочки», которые спасли их от голода.

«Ну мы уже не голодали так, все таки год-то был голодный. Хорошо, что мы ели месигу, а те, кто не мог эти кусочки купить, те брали в цехе после машинной обработки шкуры. Шкуру запускали в специальную машину, чтобы снять подкожную клетчатку. Шкура должна была быть определенной толщины и все, что лишнее, срезалось снизу. Вот эту шкуру и пускали под нож, и ножи срезали, она как рулончик срезается и падает на пол и выбрасывалась, как ненужные отходы. Те, кто не мог кусочки достать, собирали эти кусочки клетчатки, хорошо, если они были не с нафталином. Шкура часто была с нафталином. С нами жила Марта Густавовна Саар, одно время мы с ней в одной комнате жили, так она собирала эти кусочки…» Совершенно уникальное воспоминание. Никогда бы не могла подумать, что такое может иметь место в человеческой жизни.

Вот так они и жили. В школу Татьяна уже не пошла. После долгих хождений мамы по всяким профсоюзам Татьяну все-таки взяли на работу. Ей было тогда неполных четырнадцать, меньше, чем мне. На каких же работах могла она работать, какие были условия труда, отношения людей? Все эти вопросы я постаралась выяснить подробнее.

«Работала сначала на разных вспомогательных работах. Замачивала заготовку – это самая первая моя работа. Потом разбирала колодки, а колодки довольно тяжелые, сапоги на них шьют, колодки очень тяжелые. Потом меня поставили на запуск конвейера. Надо было запускать колодки и заготовки. За конвейером очень тяжело работать, надо, чтобы не пропускали, надо успевать, а там три скорости на конвейере. Там был мастер участка, так вот он незаметно переведет скорость и все начинают не успевать, все запаривались. Потом мы эту хитрость конечно раскусили.

Затем я работала на очень сложной и тяжелой работе: на пристрочке задников. А это огромные машины, колонковые, они имели такую штуку, на которую одевался сапог и к нему надо было пристрочить задник. Это очень тяжелая физическая работа. На шесть человек давали 1200 пар. За смену надо сшить 200 пар, а это 400 сапог. Берешь сапог, вставляешь кожаный задник, поправляешь и надо было с помощью специального приспособления поставить его под упор. Надо его крепко держать. Если не будешь держать, то ты его сдвинешь и куда ты его пришьешь, неизвестно. А шить надо было по полосочке угадать. Потом меня поставили кладовщиком. Это была промежуточная кладовая – из цеха в цех. Я получала из двух цехов. У нас было два кладовщика. Я получала крой, из которого шьют заготовки к сапогам. Но у нас один поток шил армейские сапоги юфтевые и кирзовые, а второй поток шил только гражданские. Там были только кирзовые, юфтевые гражданские не шили».

Когда Татьяна начала работать, образование у нее было всего шесть классов. Надо было в седьмой идти, а их с мамой в 45-м отправили в лагерь в Черную Холуницу. «Там я не смогла учиться, нас тогда увезли на уборку. Я только шесть классов кончила». В Вахрушах ей пришлось учиться в вечерней школе. «Потом я кончила седьмой класс тут в вечерней школе. Потом я вечерний техникум закончила, год проучилась заочно. В Кирове был политехнический институт и как бы от него мы считались». Татьяна Людвиговна даже припомнила забавную историю про то, как она свой диплом писала, как «военный представитель» проверял её дипломную работу «по теме выпуск армейской обуви».

После окончания техникума работала мастером. «Когда я техникум кончила, меня поставили мастером на тот же конвейер, в большом цехе, где я раньше рабочей работала». Насколько я поняла, Татьяна Людвиговна была большим знатоком и мастером своего дела, ведь до сих пор она не забыла все эти сложные многоэтапные процессы, и рассказывала мне о них так много и в таких подробностях, что я, никогда в своей жизни не имевшая никакого представления о производстве обуви, узнала очень многое. В общем, трудилась она добросовестно, даже когда работала на очень тяжелой работе.

Татьяна Людвиговна, вспоминая голодный 1946 год, всегда подчеркивала, что, если бы не помощь хороших людей, не выжить бы. Среди дорогих ей людей в альбоме есть фотография ее первого мастера Димитрия Ивановича Северюхина. На фотографии он уже пожилой. Сфотографировались как-то при встрече на улице после демонстрации. Она рассказала, что мастер жалел и старался при случае подкормить девчушку, надрывавшуюся на тяжелой работе.

Татьяна Людвиговна, вспоминая голодный 1946 год, всегда подчеркивала, что, если бы не помощь хороших людей, не выжить бы. Среди дорогих ей людей в альбоме есть фотография ее первого мастера Димитрия Ивановича Северюхина. На фотографии он уже пожилой. Сфотографировались как-то при встрече на улице после демонстрации. Она рассказала, что мастер жалел и старался при случае подкормить девчушку, надрывавшуюся на тяжелой работе.

«В 46-м году, когда я пришла работать на комбинат, там были заведены талоны, которые назывались стахановские или поощрительные. На один талон в столовой давали порцию каши. Каша была разная, туда клали или черпачок сахарного песку (что чаще), или масла (что реже было), ложечку масла. Так вот мастер наш всегда подходил, особенно во вторую смену, и давал мне два или три талона, говорил, что я могу и больше дать, но ты все равно больше не съешь. А на талонах числа были, на каждое число свой талон. «Беги» – говорит. – Да я не успею – там надо было за территорию комбината выходить. – Ничего, ничего, иди спокойно кушай. Ну что я могу сказать, в общем доброжелательно относились ко мне».

Там, в Вахрушах на Кожевенно-обувном заводе им. Ленина Татьяна и работала модельером до февраля 1975 года. Вообще у Татьяны Людвиговны, как я заметила, очень оптимистичные взгляды на жизнь. Я ни разу не заметила на протяжении всего рассказа, чтобы Татьяна Людвиговна жалела себя и сетовала на тяжелую жизнь, а она-то была, ох, какая нелегкая.

Там, в Вахрушах на Кожевенно-обувном заводе им. Ленина Татьяна и работала модельером до февраля 1975 года. Вообще у Татьяны Людвиговны, как я заметила, очень оптимистичные взгляды на жизнь. Я ни разу не заметила на протяжении всего рассказа, чтобы Татьяна Людвиговна жалела себя и сетовала на тяжелую жизнь, а она-то была, ох, какая нелегкая.

– А есть ли у Вас обиды на власть? – осмелилась я задать вопрос.

«Я думаю, что ограничена я была в получении образования и выбора специальности. Я бы не пошла на обувщика в обувной техникум. Это было вынужденным шагом. Моя мечта была стать юристом. Я не могла куда-то поехать, пока не получила паспорт в 1956 году. Мне много лет уже было. Я что и учила, так позабыла. И мама к тому времени была больна. Она 1896 года рождения, она плохо ходила, уже из дома никуда не выходила. Были притеснения, когда я просила жилье. Мы вот в этой квартире жили, потом в кухне, я ходила по поводу жилья, спрашивала. У нас был главный инженер один, неприятный тип, он был зам директора, к нему надо было ходить просить. И вот, я однажды к нему пришла, была не один раз, я не один раз к нему приходила, пришла, а он как на меня рявкнет, он как на меня рявкнет: «У нас для ссыльных эстонцев квартир нет, выйди отсюда».

Здесь вижу характерную черту того времени: «надо было ходить, просить». А этот замдиректора решил ущемить ее таким образом. Скорее дело было даже не в том, что они эстонцы, а в том, что они ссыльные. Жилищная проблема в судьбе отдельного человека может быть темой отдельного исследования, в том числе и в судьбе Татьяны Людвиговны. На протяжении всей ее жизни, и после переезда в Мончегорск, ей постоянно приходилось отстаивать свои права, приходилось решать жилищный вопрос.

«Среди своих ровесников я не чувствовала никаких притеснений, у меня много было подруг. Из эстонцев – молодежи никого не осталось. Все уехали. Они еще до 1956 года уехали. С них никто в вагоне паспорт-то не требовал. Им было куда уехать. А мне ехать было некуда. Сестры к тому времени потерялись. Потом я поняла, почему меня мама не отпустила. Куда ж она меня отпустит – в никуда. А у других там остались родственники».

Несколько раз она упоминала, что каждый месяц до 1956 года приходилось отмечаться.

«Кстати, мы вот там, когда на комбинате уже работали, второго числа каждого месяца обязаны обязательно явиться на регистрацию. Где бы ты ни был, второго числа на регистрацию, попробуй, не явись. И не позвонить, а чтоб тебя лицезрели, что ты есть. Ну а паспорт мы получили в 1956-м. А потом нам с мамой дали однокомнатную квартиру. А мама уже болела и она месяца через три, наверное, уже умерла. Мы где-то весной переехали, а мама умерла 11 июля 1965 года».

Пожила Лидия Васильевна в отдельной квартире-хрущевке три месяца.

Так она и не смогла уехать на родину в Эстонию ни в 1956-м, ни позже, там уже были другие обстоятельства и проблемы. Татьяна Людвиговна потом очень об этом жалела. Говорила в последней беседе, что ей даже там работу по специальности находили те, кто с ними пережил ссылку.

Был еще один эпизод в ее жизни, который она забыть не может, говорит о нем с грустью. Она старалась, отличилась на новой работе – заведующей клубом, а ей опять напомнили – «какая-то высланная».

Был еще один эпизод в ее жизни, который она забыть не может, говорит о нем с грустью. Она старалась, отличилась на новой работе – заведующей клубом, а ей опять напомнили – «какая-то высланная».

Эстонкой среди русских и русской среди эстонцев была моя героиня, к такому выводу я пришла.

«Меня вызвали, я не помню, где этот разговор происходил, может, это происходило в кабинете начальника, а может, меня еще куда-то вызвали. Он говорит, что мы тут посовещались и решили, что ты вполне достойна и работаешь хорошо, и активная общественница, и учишься в техникуме, мы решили тебе дать рекомендацию в партию. Ты не говори сразу ни да, ни нет, ты подумай пару дней, а потом скажешь. Конечно, я пришла домой, сказала, мама была в большом сомнении, как поступить, потому что, если явно отказаться, то какая реакция на это будет. И как вступать в нашем положении. Хотя тогда, это уже был 1960 год, уже Сталина не было, была как бы реабилитация. Ну я и решила, сказала, что да. У меня вообще никаких страхов не было. Мне даже, вы знаете, как бы это сказать, польстило что ли, что я такая девчонка и вдруг меня приглашают. Вы знаете, я не пожалела. Вот если сравнить партийную организацию тех времен и времен двадцать лет позднее, это совершенно разное. Я думаю, что это с приходом Брежнева все испортилось. Вот тогда было как бы честнее…»

К сожалению, попытка устроить свою личную жизнь не удалась. Ее женская доля оказалась несчастливой. Татьяна Людвиговна и так пережила огромное количество испытаний, которые не сломали её дух, а наоборот сделали сильнее, и она справлялась с невзгодами жизни.

К сожалению, попытка устроить свою личную жизнь не удалась. Ее женская доля оказалась несчастливой. Татьяна Людвиговна и так пережила огромное количество испытаний, которые не сломали её дух, а наоборот сделали сильнее, и она справлялась с невзгодами жизни.

Слушая рассказ о причинах переезда в Мончегорск, у меня складывалось странное, на первый взгляд, впечатление, что она рассказывала как бы о заключительном этапе своей жизни. Как будто бы человек странствовал, странствовал долго-долго, ведь сколько мест жительства сменила Татьяна Людвиговна, сколько невзгод и тягот перенесла: потеря отца, отчима, который стал для нее родным человеком, сестер, войну, голод, смерть матери… И, наконец, оказалась на Севере, но и тут, в Мончегорске, не все оказалось благополучно.

На мой взгляд, Татьяна Людвиговна все-таки оказалась в здесь, в Мончегорске Мурманской области, вынужденно, под влиянием обстоятельств. Сейчас бы и рада уехать, но нет возможности.

На мой взгляд, Татьяна Людвиговна все-таки оказалась в здесь, в Мончегорске Мурманской области, вынужденно, под влиянием обстоятельств. Сейчас бы и рада уехать, но нет возможности.

«Я, конечно, жалею… Мы не умерли бы и там с голоду. Перетерпели бы эту экономическую политику, а главное, что теперь-то не уехать. Я думаю, что в средней полосе, наверное, было бы лучше… Последний раз там была в 1982 году, очень давно. Перспектив уехать нет, даже если стоять на очереди по переселению. Во-первых, надо доплачивать. А почему? Я здесь сдаю, а там получаю. А так как жилье строится на какие-то деньги, то значит, за него же надо платить. Сын у меня здесь. Он школу здесь закончил. Он уезжать не хочет, для него Мончегорск стал родным, у него хорошая работа, друзья, своя семья, внук есть Кирюша. В первый класс нынче пошел…»

Вот такая женская судьба. И сейчас я, своим интервью, заставила Татьяну Людвиговну все это вспомнить. Но спасибо, что она нашла в себе силы рассказать свою историю.

Вот такая женская судьба. И сейчас я, своим интервью, заставила Татьяну Людвиговну все это вспомнить. Но спасибо, что она нашла в себе силы рассказать свою историю.

Я смогла на примере её судьбы проследить то, что власть своими указами и постановлениями делала с судьбами людей, на какие страдания она их обрекала.

Не мог человек выбирать место жительства, вообще его ограничивали во всем и лишили прав и свобод. Эти времена нельзя забывать, о них надо помнить, и надо помнить о тех людях, которые пережили это. Знать и помнить.