Приложение 2. Никита Охотин. Мифы не переписывают…

Об авторе: Никита Охотин – директор музея общества «Мемориал»

Нет единой исторической памяти. Есть разные образы войны, вернее, точки зрения на войну, которые, сосуществуя, влияют друг на друга — взгляд государства, взгляд историка и народный взгляд, далеко не единый, складывающийся из множества индивидуальных и групповых «памятей». Легче всего выявить и описать тот идеологический конструкт, который во время и после событий формируется и бытует в государственном обиходе — он в каком-то смысле модулирует все остальные, особенно в государствах унитарных. И властные структуры, и интеллектуальная элита, и механизмы пропаганды работают над созданием символической картины, которая должна истолковать событие, если оно этого достойно, в историческом времени и в интересах данной элиты, данного государства. Из подобных конструктов состоит официальная история любой страны.

С конца XVIII века в России складывалась национальная идея, дополняя и отчасти вытесняя идею имперско-династическую. В этом процессе были и определенные отступления, перерывы, например, после революции, когда стране была предложена наднациональная идеология футуристического коммунистического проекта, и во времена Хрущева с его попыткой к этому проекту вернуться.

При всей своей заразительности коммунистическая идеология принципиально не охватывала всей массы населения, она не видела страну как единое национальное тело: в нем усматривались здоровые и больные куски, при этом больные должны были быть уничтожены или оздоровлены. Страна в этой картине не была замкнутым, целостным организмом, а лишь частью общемирового интернационального и пролетарского целого.

Естественно, по мере того как Россия оказывалась в реальной политической изоляции, этот конструкт терял будущность. Примерно в середине 30-х годов происходит слом политических и идеологических установок, а затем — серьезная перестройка культурных механизмов. Начинается конструирование «новой старой» национальной идеи, создается некий советский патриотический комплекс, в котором — с началом войны особенно — ведущим стал русский национальный элемент. При этом с комической серьезностью воспроизводятся приемы, известные по истории любой «молодой нации».

Появляется идея священных границ (культ пограничников стремительно возник в середине 30-х). Идея единства нации, в которой после Большого террора и в соответствии с новой конституцией (1936) не стало внутренних врагов — все советские люди оказались «правильными», а недобитые враги трактовались уже не как природные, «классовые», а как управляемые извне агенты вражеских держав.

Исторический календарь перестал быть исключительно революционным — во множестве отмечались подзабытые даты национальной славы и национальной культуры. Появились фигуры, обязательные для национального идеологического комплекса: национальные вожди и национальный гений. Последний титул был в 1937 году «вручен» Александру Пушкину, который вдруг перестал быть классово ограниченным дворянином. О национальных вождях начали создавать фильмы, книги, их образы тиражировались повсюду — от спорных произведений высокого искусства до брошюрок, агиток, плакатов. В одной из речей Сталина в начале войны уже выстроен весь ряд: воин-патриот должен был брать пример с Минина и Пожарского, Александра Невского, Кутузова и Суворова. Все эти призраки национальных героев были немедленно привязаны к ситуации. Однако, взяв у дореволюционной патриотической идеологии множество символических элементов, новая национальная риторика старательно обходила монархические и религиозные ее составляющие — складывался своего рода компромисс между революционно-классовым и национальным началом.

Сердцевиной этого идеологического комплекса, несомненно, было национальное «мы» и начавшаяся большая война придала ему реальное звучание: мобилизационная пропаганда уже казалась только отражением действительного единства нации.

Конечно, бывало всякое: и добровольно сдававшиеся солдаты, и крестьяне, радушно встречавшие избавителей от колхозного ига. Еще хорошо помнилось зверское раскулачивание, террор, голод. Но «враг у ворот», враг вполне осязаемый и безжалостный, оттеснил сомнения на периферию массового сознания, доминирующим оказалось это самое «мы», которое позволяло противостоять врагу.

Шла война, одновременно создавался миф о войне — официальный идеологический конструкт, который органично вошел в общий национальный проект, а впоследствии, несколько поменяв очертания, стал основой этого проекта. Интересны, впрочем, именно трансформации мифа. Что же было сначала?

Война породила большой класс людей, которые по-другому, чем предыдущее поколение, воспринимали действительность. Прежде всего — более свободно. Не то, что не по-советски, они как раз во многом были гораздо более советскими, чем люди прошлого поколения. Но это была уже их страна, за которую они воевали, победили и теперь претендовали на роль людей с активной жизненной позицией — с фронтовым опытом, фронтовыми заслугами. Выстраданный патриотизм сдвинул картинку, они не хотели больше быть послушными винтиками и жертвами государственной машины. Конечно, это страшно пугало власть, которой необходимо было вернуть управляемость — во время войны с этим вообще стало не слишком хорошо, а тут еще этот новый слой людей, склонных к самодеятельности.

Их быстро демобилизовали и тем самым рассредоточили: кто вернулся в деревню, кто пошел учиться, кто — на завод. Население ГУЛАГа резко возросло по сравнению с довоенным, хотя теперь сажали в основном не по политическим статьям, а за нарушения трудовой дисциплины, мелкие хищения. И среди репрессированных в то время бывшие военные составляли явно непропорционально большую долю. С одной стороны, действительно, вся эта армейская вольница в мирное время врастала с трудом и попадала в группу риска; с другой стороны, я думаю, были и прямые (хоть и негласные) указания обращать особое внимание на бывших фронтовиков.

А победу Сталин забрал себе. При всей парадной народности это была победа одного человека. И немножко — партии. Этот миф был предъявлен уже в 1945 году — как победа товарища Сталина и русского (заметьте — русского) народа под руководством товарища Сталина. Солдаты были, но на своем месте, в массовке. И вообще, нам некогда праздновать победу, надо восстанавливать страну; поэтому инвалидов — в специальные лагеря, фронтовиков — по местам, и — вперед. Идеологический конструкт под названием «победа в войне» разрабатывался и вошел во все учебники в строгом соответствии с установкой: пять сталинских ударов — и поменьше деталей, особенно о начале войны (еще в 1961-м попытка историка Александра Некрича рассказать о трагедии первых дней была агрессивно отвергнута партийной бюрократией).

Движение от Виктора Некрасова («В окопах Сталинграда» вышла в 1946 году) до Василя Быкова (кажется, пик его популярности, как и массовой популярности вообще книг о войне, о ее «окопной» правде приходится не на 60-е, а на 70-е годы) было движением фронтовиков, которые хотели отвоевать свои социальные позиции. Некоторые за это время выбились в люди и жаждали реванша: вот теперь мы скажем, что именно на наших костях войну выиграли, а партийные бонзы — ни при чем. А еще скажем, что, когда бежали в атаку, никогда не кричали «За Родину! За Сталина!».

Любопытно, что появление народного праздника Дня Победы предание связывает именно с этим поколением. Считается, что это инициатива Константина Симонова, что он этого добился.

Почему добился? Брежневскому руководству в отличие от предшественников надо было свою народность постоянно поддерживать и доказывать. Сталину это было не нужно, он и так был «вождь и учитель». Хрущев от него отрекся и придумал множество новых проектов — ему незачем было обосновывать свою власть историей. А эти что — к Сталину? Нет, не к Сталину. К Ленину? Нет, не к Ленину. Что же тогда? А мы национальные…

Тем более что в 50-е годы как раз в недрах хрущевского аппарата сформировалась новая «русская правая» — примерно на уровне инструкторов ЦК и комсомольского начальства, которые всячески поощряли возвращение к истории и вообще великодержавный аспект патриотических идеалов. Они совершенно адекватно восприняли сталинские реформы как национально-патриотическую трансформацию коммунистического режима. В основном выходцы из крестьянства и мещанства, с вполне традиционными ментальностью и привычками, традиционными ценностями и антисемитизмом, они сменили после больших чисток интернациональную революционно-богемную или авантюристическую номенклатуру 20-х годов. Брежневский переворот был в значительной степени переворотом этих людей.

Обращение к великой военной эпопее и постепенное превращение ее в главное исторические событие века было в таком контексте вполне закономерным. Но в эту картину наряду с нечеловеческой державной величавостью лейтенантская проза добавила и кровавый трагизм, и правду солдатскую — не уничтожая официальный государственный памятник войне, но придавая бронзе человеческое измерение, да и прибавляя ей еще величия («мы за ценой не постоим…»). И конечно, свою монополию на память государство укрепило социальной политикой — льготы ветеранам стали весомым эквивалентом общественного уважения.

Тем не менее война действительно была единственным историческим феноменом, который осознавался как безусловное, как общее — «это пережито мной, моим отцом, моим дедом». Общее в отличие от революции, где отцы и деды могли оказаться по разную сторону баррикад. И конечно, это чувство горделивой общности очень сильно было поддержано победой. Первая мировая тоже могла бы дать импульс к чувству единения, но — ее нет, она проиграна, перешла в гражданское противостояние (да и опорочена всемерно). А здесь мы выиграли. Это всеобщая победа. Это наша победа. Поэтому дорого любое прикосновение: и мы, труженики тыла, и мы, блокадники, и мы, бывшие зэки, тоже работали на победу. Тут важнее всего — именно прикоснуться к чему-о безусловному…

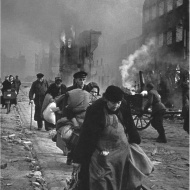

Любой идеологический миф строится как романтическая поэма — в нем видны лишь вершины, кульминационные моменты, яркие портреты героев. Точно так устроен миф о войне. Он не претендует и не может претендовать на правду о войне. Это такое историко-мифологическое батальное полотно, в котором свои обязательные элементы: светлый лик героя, ужасный лик врага, беззащитная жертва. И главное, на нем всегда флер сакральности. В нем можно что-то слегка изменить, но общая конструкция уже устоялась, с ней ничего не сделаешь, менять ее — кощунство.

Эта картинка или, иначе говоря, исторический нарратив, сильна своей государственной или, по крайней мере, социально авторитетной природой. Это такой тоталитарный текст, который личные, индивидуальные тексты (в данном случае — о войне) забивает и загоняет в подполье и в небытие. Во второй половине ХХ века историки (не советские, впрочем) договорились, что их задача — попытаться услышать голоса, вытесненные из официальной, общепринятой картины мира. Услышать их уже сегодня не так просто. Чтобы человек не воспроизводил государственные клише в сегодняшнем варианте или в каком-то предыдущем, теперь оппозиционном виде — чтобы человек все это забыл и начал говорить о том, что с ним на самом деле было, с него надо содрать три шкуры. И тут вскрывается такое…

Если вы думаете, что советский солдат, как и какой-нибудь соратник Гарибальди или Кутузова, не считал своего начальника вором, трусом и дураком, то вы ошибаетесь. Если вы думаете, что советский солдат не помнит грязи и подлости войны, то вы ошибаетесь вдвойне. Но вот ты выступаешь в красном уголке, пишешь заметку в газету, у тебя взяли интервью на радио, — и ты, как и 99% твоих товарищей, начинаешь говорить под гипнозом внутренней цензуры, воспроизводить картинку «из учебника», которая в этот момент ощущается как правильная.

Детали картинки могут меняться, колеблются образы врага и защитника, однако ее основа остается неизменной. Был великий Сталин, вождь и организатор всех наших побед, потом Сталин исчез, появился Жуков, Брежнев, партия. Мы защищали дело Ленина, социализм, родную страну, женщин и детей, человеческие ценности, спасали мир от коричневой чумы. Мы несли небольшие потери («малой кровью, могучим ударом»), мы напрягали все силы, мы захлебнулись в собственной крови… Но мы победили. А вопрос цены в мифологических сюжетах не обсуждается. Даже не ставится.

Национальный миф вместе с мифом о войне оказались гораздо устойчивее, долговечнее многих других идеологических конструктов — например, коммунистического. Этот миф гораздо более устойчив, чем советская власть. И он никуда не делся — не помешало даже признание расстрела поляков в Катыни, секретных протоколов к пакту Риббентропа–Молотова, совместного с нацистами передела мира 1939 года, не помешало обнародование цифр о чудовищных и несообразных потерях, не смутили публикации о методах работы СМЕРШа, жестокости партизан, о насилии и мародерстве в Восточной Пруссии и других занятых нашей армией немецких территориях.

Попытки, например, Виктора Суворова и других авторов переписать геополитическую конструкцию войны парадоксальным образом только поддержали мифологическую картину. Сталин сам хотел всех завоевать? Молодец! Комплекс победы, комплекс национальной исключительности и мессианства, заложенные в нашем государственном мифе о войне, только укрепился. И смешно было бы считать, что творила этот миф одна власть…

Я не думаю, что уроки можно извлекать только из военного поражения, их можно было извлечь и из победы. У прошедшей войны было много уроков положительного свойства — они не были востребованы. Например, идея союзничества и сотрудничества. Мы воевали против фашизма и за общечеловеческие ценности, так даже во всех учебниках написано. Только теперь не модно говорить об общечеловеческих ценностях.

В официальной картине войны нет места памяти холокоста: памятник его жертвам перенесен в Парке победы на задворки (не вызывает, мол, патриотического энтузиазма). Нет места памяти о тех бесконечных страданиях, которые претерпели наши военнопленные, угнанные, депортированные, о фронтовых и тыловых репрессиях, нет, в конце концов, даже признания такой простой мысли, что вся кровавость войны, ее трагедийность в значительной степени шли от жестокости, равнодушия и некомпетентности режима, почему мы и потеряли десятки миллионов жизней.

Можно ли переписать историю войны заново?

Мифы не переписывают…

Для государства естественно желание опираться не только на современность, но и встраивать себя в определенную историческую ретроспективу. Из прошлого берется все, что кажется правильным и хорошим — о противоречиях при этом забывают. Можно, например, одновременно подымать тост за Сталина и класть цветочки к памятнику жертвам репрессий. Можно соединить царский герб и советский гимн. Этакая историческая шизофрения. Но и позиция: мы — великая Россия, у нас было много чего, хорошего и плохого, это все наше, и все великое нужно уважать, а плохое лучше подзабыть — это все «шелуха и пена». Для сознания, в котором есть понятия Добра и Зла, да и просто логика, такая позиция не возможна. Закон исключенного третьего. Но на уровне государственной идеологии он почему-то не работает.

Нам казалось, что после книг Быкова, Гроссмана уже невозможно вернуться к прежней картине войны — оказывается нет, возможно. Забыть. Мимо пройти.

Сложившийся миф о войне — часть патерналистской конструкции, которая снова доминирует в государственном обиходе, форматируя на свой манер экономику, актуальную политику и т.п. Он безальтернативен, защищен явной или скрытой, внешней или внутренней цензурой. Позиция власти понятна, а вот почему общество с приятностью принимает этот исторический римейк? Только ли здесь дешевая имитация брежневского застоя, успокоительная для коллективных нервов?

Полагаю, есть и более глубокий импульс — стремление воссоздать чувство социального (в частности, и национального — не этнического, а шире) единения, утраченного, расколотого трагедиями ХХ века, а может, и не бывшего никогда. Поиски новой идентичности заставляют общество блуждать по старым дорожкам — выдумывать себе вождей и врагов, гордиться действительными и мнимыми победами, но при этом не видеть и не стыдиться поражений.

Вообще-то индивидуальная память нужна обществу для того, чтобы можно было пережить собственную историю и извлечь из нее какие-то уроки. Чем больше точек зрения, тем меньше общего травматизма. У нас этого не произошло именно потому, что идеология имела унитарную природу и не только не стремилась учесть разные взгляды и позиции, но, напротив, изничтожала их или загоняла в область невысказываемого.

Мы могли бы постараться, чтобы образ войны ушел в историю не таким страшным и парадно-лживым, подпитывающим механизмы агрессивного мессианства. Ростки другого, более трезвого, но и более благодарного, человечного взгляда таятся именно в индивидуальной и семейной памяти. Да, эта память плохо разбирается в экономических, социальных и политических процессах, да, она полна недомолвок и мелких аберраций. И в то же время свидетельство, которое передается в доверительном контакте со слушателем, почему-то совсем не похоже на пластилиновый макет войны, хранящийся в школьном музее. Оно убеждает самой своей фрагментарностью и безыскусностью.

Когда сегодня подростки записывают воспоминания своей бабушки, дедушки, соседа, они не покушаются на то, чтобы «переписать историю». В лучшем случае они получают материал для сопоставлений и размышлений. А дело историков — дать ясную карту исторической местности без белых пятен и черной замазки. И это совсем не мало, если в результате мы получим мыслящую личность: ценность как раз в ней, а не в «великой державе» — человеческую культуру творят ведь личности, а не державы.