Баба Нюра (история жизни миллионов)

Тульская область, г. Алексин, 11-й класс,

научный руководитель Л. А. Елистратова

…Да разве об этом расскажешь

В какие ты годы жила!

Какая безмерная тяжесть

На женские плечи легла!..

М. В. Исаковский

Нить человеческой жизни

Наш двор, скамейка у подъезда и старушка, которая беседует с другими бабушками. Именно здесь, во дворе, я впервые услышал историю бабы Нюры, но очень быстро забыл.

После долгих колебаний — стоит ли ворошить прошлое — я все же решился и отправился к бабе Нюре домой. В течение нескольких вечеров баба Нюра (Анна Степановна Нефедова, в девичестве Корнеева) поведала историю своей жизни.

«Родилась я, — начала моя собеседница, — 3 октября 1918 года в маленькой смоленской деревеньке в бедняцкой семье. Мама, Прасковья Ивановна, вела домашнее хозяйство, отец, Степан Петрович, крестьянствовал, часто нанимаясь на поденную работу к местным богатеям. Советскую власть он принял сразу и безоговорочно. Под влиянием местных большевиков вступил в ряды РКП (б) и до конца жизни оставался членом партии. Когда на Смоленщине стали создаваться первые колхозы, отец возглавил один из них».

Однако колхозная жизнь не могла обеспечить Корнеевым нормальных условий существования. В 1929 году — в год коренного перелома политики партии в отношении деревни, когда усилился силовой нажим на крестьян, — Степан, собрав свои нехитрые пожитки, с женой и детьми отправился на Украину. «В Днепропетровской области около города Мелитополя семья нашла временное пристанище. Ютились в полуземлянке, маленькой, сырой и холодной, — говорит моя героиня. — С утра до позднего вечера трудились сообща на небольшом, выделенном нам клочке земли, кое-как сводя концы с концами. Здесь, на Украине, похоронили родители двух сыновей».

Голод гулял по стране. В 1932 году он достиг Украины. И вновь Степан Петрович решил сняться с места. Взяв с собой старших детей (Нюру и Петю), он отправился обратно в Центральную Россию. Этот путь 13-летняя Нюра запомнила хорошо. «Добирались кое-как: иногда на попутной телеге, а чаще пешком, переходя от селения к селению, увязая в грязи на проселочных дорогах, ночуя в стогах сена, дрожа в рваной одежонке от пронизывающего ветра и утренних заморозков. Питались, чем Бог подаст: собирали на полях гнилую картошку, редко попадавшиеся колоски, просили милостыню. Чаще всего с сумой ходила я. Небольшого роста, бледная, худенькая, как былиночка, в рваной одежде и стоптанных башмаках, я уже одним своим внешним видом, а также тоненьким голоском вызывала жалость. И мне давали: кто картошку, кто ломоть хлеба, кто луковицу. Мужчины просить стеснялись».

Так добрались Корнеевы до Брянской области. Здесь, в 60 километрах от Брянска, на железнодорожной станции Зикеево, попытался Степан Петрович найти работу — и нашел, правда, не на самой станции, а в лесхозе. «Стал отец лесником. Дали нам дом в небольшом (из 12 дворов) поселке Гремша, который располагался в четырех километрах от станции среди лесов и болот. У каждой семьи здесь было небольшое хозяйство. Постепенно обзаводились им и мы. Приехала с Украины и мама с двумя сыновьями Витей и Колей, завели сначала птицу — кур, уток, гусей, а позже свиней, овец и даже корову. Отцу, как леснику, полагалось служебная лошадь для объезда закрепленного за ним участка лесного массива», — продолжает рассказ баба Нюра. Летом она вместе с мамой работала в огороде, ходила в лес по грибы и ягоды, а зимой пряла изо льна нитки, ткала холсты, из конопли вила веревки, из отходов льна пряла коврики. В редкие дни отдыха, для себя, «для души», вышивала и вязала.

Не помнит баба Нюра в своем детстве свободного времени: все дни с утра и до вечера были заполнены трудом. «Одно огорчение было у меня в жизни, одна мечта осталась неосуществимой — мечта об образовании, — горестно восклицает рассказчица. — Еще на Смоленщине начала я ходить в школу. Да располагалась она далеко от дома, в соседнем селении, одежонки и обувки не было прочной, дел по дому хватало. И через четыре месяца махнул отец рукой на мое образование, сказав: „Довольно ходить в школу. Девочкам книжные премудрости ни к чему. Женщина должна уметь варить похлебку и ходить за детьми“». На этом была поставлена точка в Нюрином образовании.

В неполных 15 лет вынуждена была девушка пойти работать прислугой к зажиточной женщине в городе Жиздре. «В мои обязанности (за пять рублей в месяц), — вспоминает моя собеседница, — входило в отсутствие хозяев (хозяйка работала воспитателем, а ее муж был военным) присматривать за старенькой бабушкой и маленькой девочкой, а также убирать квартиру, стирать белье, уха живать за животными». Так в работницах моя героиня прожила два года. В редкие приезды домой привозила родне нехитрые гостинцы: матери — платок, отцу — табак, братьям — баранки.

На фоне нашей сегодняшней жизни очень тяжелым выглядит детство мальчиков и девочек первого послереволюционного поколения. Да они практически были его лишены. Дети вынуждены были вступать вместе со взрослыми (и наравне с ними) в тяжкую борьбу за выживание, рано приобщаясь к непосильному физическому труду. В стране, где боролись с голодом, беспризорностью, безграмотностью в 20–30-е годы ХХ века, оказывается, было много голодающих, бездомных и лишенных возможности учиться детей.

«В один из погожих летних дней 1936 года, — рассказывает баба Нюра, — неожиданно приехал в город брат Петр. Взял у хозяйки расчет. Забирая меня домой, коротко сказал: „Мамка заболела“. Хозяйка отпустила, посочувствовала нашему горю и просила возвращаться, когда все образуется. На поезде, который в народе называли „кукушкой“, поехали домой. Всю дорогу я нервничала, пыталась узнать подробнее о состоянии здоровья мамы, на что брат уклончиво отвечал: „Приедешь, сама увидишь!“»

Между тем поезд подошел к станции. Нюра и Петр вышли на перрон. В вагоне было пыльно и душно — очень хотелось пить, поэтому брат и сестра зашли в станционный буфет, где встретили односельчанина Арсентия Нефедова. Вместе шли по лесной тропинке домой. Нюру несколько удивило и насторажило то, что Арсентий пошел в их хату, но еще более поразило девушку то, что она увидела дома: накрыт стол, а за ним мирно восседают («слава Богу») живые и здоровые родители, и не только свои, но и Арсентия. Широко раскрытыми глазами Нюра смотрела, как встала из-за стола мама и тихо сквозь слезы сказала: «Мы тебя, дочка, просватали!» А отец добавил: «Хватит на людей работать».

— Я заплакала, — говорит баба Нюра.

— Почему? — интересуюсь я. — Неужели не рады были?

— Нет, — тихо отвечает старушка. — Не глянулся он мне, хотя был высоким, стройным, темноволосым. Старше был меня на восемь лет. Знала, что гулял с девушкой другой, а на меня вроде и не смотрел вовсе.

И плакала Нюра за ситцевой занавеской на груди у мамы. Плакала, оттого что никто не спросил ее согласия. Плакала от обиды за то, что брат дорогой ни словечком не обмолвился о сватовстве, плакала, злясь на Арсентия за его скрытность чувств и характера, плакала, оттого что замуж выходить не в чем, и приданого никакого нет. Горько плакала Нюра Корнеева, но замуж выйти согласилась.

— Почему же? — в недоумении спрашиваю я. — Ведь не царские же времена?

— Слово родителей для детей считалось законом, потому что в послушании воспитаны были, да и Бога гневить нельзя, — оправдывает свое решение баба Нюра.

Через две недели, 26 августа 1936 года, в Зикеевском сельском совете молодые люди расписались. Жених накануне купил невесте ботиночки, светлое ситцевое платье и такой же платочек. Вот и все наряды. Было нехитрое деревенское застолье с простым угощением и веселыми плясками и песнями под гармонь. Так моя героиня стала замужней женщиной.

После свадьбы Нюра перешла жить в дом мужа. Хозяйство у Нефедовых было крепкое: дом-пятистенка, большой погреб, колодец во дворе, хлев. Жили вчетвером: свекор, свекровь, Арсентий и Нюра. Муж работал на станции на погрузке вагонов, а молодая жена помогала свекрови по хозяйству, ведь в нем, кроме птицы, были овцы, корова. Росло у Нюры чувство привязанности к мужу. В 1938 году у молодой четы Нефедовых родилась дочка Люба, которой суждено было прожить всего полгода.

Горе молодой матери было безутешным, но в 1939 году в семье родилась Надя. Такое имя для девочки выбрал свекор, человек глубоко верующий, хорошо знавший дни святых (в его роду были священнослужители).

Война

О начале страшной войны жители поселка услышали днем 22 июня по громкоговорителю. Арсентий вместе с другими мужчинами поселка пошел на станцию, в военкомат, где им коротко сказали: «Ждите!» Ждать действительно пришлось недолго. Через несколько дней принесли повестку. «Ушел муж, и как будто осиротел дом», — печально говорит баба Нюра.

Но беда не приходит одна. Неожиданно заболела и слегла свекровь. На Нюрины плечи легла полностью забота о доме. В это время она поняла, что скоро вновь станет матерью.

Неспокойно стало в поселке. Тревожные сводки передавало Совинформбюро. Разного рода слухи расползались по домам. На улице стали встречаться пришлые люди. В один из таких июльских дней 1941 года пропал Нюрин отец, Степан Петрович. Утром он уехал в город Жиздру получать заработную плату для рабочих станции и вечером домой не вернулся. Изувеченное тело Корнеева нашли на следующий день недалеко от станции, на насыпи железнодорожного полотна.

А фронт тем временем все приближался и приближался. Сначала стали слышны отдаленные звуки канонады, затем в небе появились первые фашистские самолеты, которые летели в направление станции — бомбить железнодорожный узел. Во время бомбежек жители поселка прятались в погребах.

Бомбежки станции между тем становились ежедневными, где-то рядом уже слышались разрывы артиллерийских снарядов, но Гремшу миновала участь поля боя. Не видели жители поселка отступающих советских солдат, но почувствовали вдруг наступившую зловещую тишину. На рассвете в поселок вошла немецкая пехота. Так началась на пограничной калужско-брянской земле оккупация. Слушая рассказ бабы Нюры, я с некоторым удивлением открывал для себя новую «неизвестную оккупацию» и начинал понимать, что жизнь «под немцами» довольно сильно отличалась от той, что показана в советских, да в современных российских книгах и фильмах. Этот мир не делился однозначно на своих и врагов, на партизан и полицаев. Большинство гражданского населения (как и моя героиня) жили в деревнях и небольших поселках, где партизаны были редко. О них слышали, об их действиях знали. Они иногда, как правило ночью, бесшумно появлялись на окраине селений, стучались в дома «надежных граждан», забирали приготовленные для них продукты и также неожиданно исчезали. Оккупационная власть была реальной силой, и к ней приспосабливались, если хотели выжить. Нюра Нефедова очень хотела жить ради дочки и еще не родившегося ребенка, ради больной матери, которая после ухода сына Виктора в партизаны осталась одна, и, наконец, Нюра хотела жить ради встречи с мужем. И для того чтобы не погибнуть, Нюра с приходом оккупантов ютилась с семьей на кухне, а в 1942 году даже в погребе, ради того чтобы выжить, она смиренно позволила немецким солдатам увести со двора Наденькину поилицу — корову Зорьку. Ради жизни своих детей она готовила, стирала, убирала немецким офицерам, которые стояли у них в избе на постое.

Да, «при немцах» жилось трудно, но сносно. «Они не зверствовали в глухом лесном поселке, но чувствовали себя здесь хозяевами, — вспоминала моя героиня. — Было сожжено несколько пустовавших построек, почему-то показавшихся фашистам подозрительными. Лучшие дома (в том числе и наш) были заселены немецкими солдатами и офицерами. В первые месяцы не стреляли. Все население поселка было переписано — каждый день проверка. Покидать поселок без специального разрешения запрещалось. Мужчин, женщин, подростков заставляли работать на станции. Я от такой работы была освобождена, потому что обслуживала своих постояльцев».

И в то же время всем было разрешено обрабатывать имеющуюся у них землю, иметь в хозяйстве скот, птицу. Таким образом, голода гремшанцы не испытывали. Кое-что можно было купить на рынке в Зикеево, а что-то и в поселковом магазине (удивительно, но он работал, и в нем принимали советские деньги). Единственно, с чем трудно было мириться, — это с отсутствием мыла. Его практически невозможно было достать. «Да, я ухитрялась: прятала маленькие обмылочки, которые оставались от стирки немецкого белья, и использовала их для дочки», — вспоминает баба Нюра.

Слышала моя героиня, что на станции работала начальная школа, где детишки учились по довоенным учебникам. У них же в поселке открыли при немцах церковь, которую в советское время использовали под склад. Ходила в храм и Нюра.

В феврале 1942 года Анна Степановна родила сына Колю. Рожала не в больнице, а дома, точнее, на кухне, на печке, при свете свечи. Роды принимала бабушка — соседка. Кричать громко Нюра боялась, ведь на постое были немцы. Мальчик родился крепеньким, но через четыре месяца внезапно заболел и умер. Вновь горе вошло в семью Нефедовых, и опять не одно. Однажды не вернулся домой с принудительной работы свекор. Он был возчиком и на станции вместе с повозкой попал под поезд. Похоронили Афанасия Ивановича тут же, у железнодорожного полотна. В самом начале 1943 года скончалась Нюрина мама. Осталась молодая женщина одна — одна на руках с трехлетней дочкой.

А между тем с наступлением 1943 года немцы стали неуверенно чувствовать себя на оккупированной ими территории. Моя героиня вспоминает, что в Гремшах за связь с партизанами был расстрелян один пожилой мужчина, а двое были отправлены на станцию в комендатуру. Их судьба односельчанам осталась неизвестной. Жители лесного поселка чувствовали, что вот-вот начнется фашистское отступление. И оно действительно началось.

«В одну из августовских ночей 1943 года, — рассказывает баба Нюра, — мы были разбужены фашистами, стучащими и выламывающими двери изб». Врываясь в дома, прикладами выгоняли людей на улицу, не давая возможности собраться и взять с собой необходимые вещи. Плач, крики слышались по всему поселку. Жителей сгоняли к церкви, а опустевшие дома тут же поджигали. В языках пламени безжалостно уничтожалось все, что было у людей важного и дорогого: документы, фотографии, семейные реликвии. В считанные минуты от поселка осталось только пепелище. Даже в колодцы фашисты лили керосин, чтобы отравить воду. Не дожидаясь рассвета, нас погнали на станцию, где на путях уже стояли товарные вагоны. Людей силой заталкивали в них, набивая как можно полнее. После погрузки двери закрывались снаружи на засов. Люди сидели на полу на своих узелках, которые кое-кто наспех успел собрать. Для естественных нужд в полу была сделана дыра. Вот и все удобства.

На рассвете поезд тронулся в путь. Куда? «Везли незнамо куда, — вздыхает баба Нюра. — Путь казался бесконечно долгим. Людей мучил голод и неизвестность. Больные старики, грудные дети погибали. Во время редких остановок конвой проходил вдоль вагонов и выяснял, есть ли трупы. Во время остановок невольникам разрешалось выходить из вагонов, но тогда вдоль железнодорожного полотна выстраивались фашистские автоматчики с собаками. Любого пытавшегося бежать расстреливали на месте. Через 10–15 минут поезд трогался с места и все дальше и дальше увозил людей от родных их сердцу мест».

Люди ехали и думали: что ждет впереди? Увидят ли они еще когда-нибудь свою станцию, свою тропку, что вела к поселку? Не могла на эти вопросы ответить баба Нюра. А состав все шел и шел в северо-западном направлении. В середине августа 1943 года узники прибыли в Латвию в город Литус. Здесь их разгрузили и отправили в сортировочный пункт, окруженный со всех сторон несколькими рядами колючей проволоки. На вышках находились автоматчики. Территория пункта освещалась прожекторами для того, чтобы предотвратить возможные побеги. Трудно назвать пищей то, что приходилось есть заключенным. «Бурда!» — односложно характеризует ее баба Нюра.

Из Латвии узников повезли в Польшу, а оттуда в Германию.

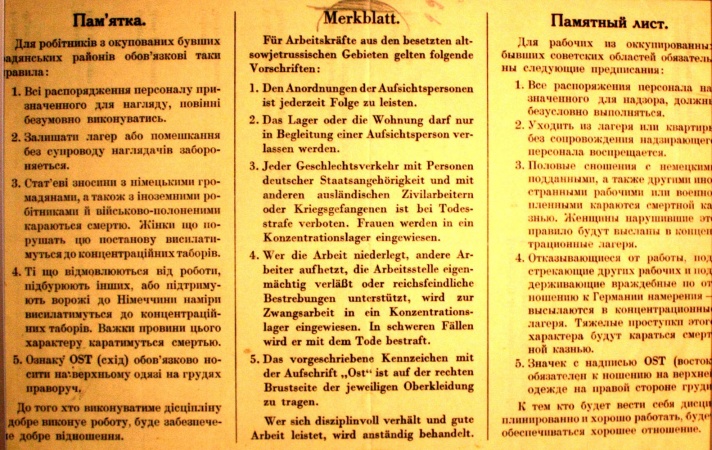

В неволе

Вечером 12 сентября 1943 года Анна Степановна Нефедова впервые ступила на немецкую землю, ступила как пленница. Что чувствовала простая русская женщина на чужбине?

«Унижение, стыд и безысходность своего положения», — печально говорит моя собеседница.

Выгнав из вагонов, как скот, их выстроили тут же на перроне. Скоро появился представитель местной власти с листом бумаги и занялся распределением на принудительные работы. Анну Степановну с дочкой и соседку Олю определили батрачками к помещику. Так началась новая страница в жизни моей героини.

Барская усадьба располагалась в нескольких десятках километрах от железнодорожной станции, название которой не сохранилось в памяти бабы Нюры. Помнит она лишь, что привезли их в Западную Германию, что протекала там река Гали. Господская усадьба была огромной и называлась «Роте либен», к ней вела шоссейная дорога.

Узников под конвоем загнали на большой, вымощенный булыжником двор и приказали ждать. Через некоторое время из ворот ограды появился в сопровождении огромного черного дога владелец усадьбы. Это был крупный высокий человек средних лет, который что-то коротко сказал по-немецки. Находившийся рядом с ним переводчик на ломаном русском языке объяснил, что господин Шульц теперь их хозяин, а они — сельскохозяйственные работницы. Жить будут в двухэтажном здании. И завтра с утра им нужно приступить к работе, за которую будут платить одну марку в неделю.

За спинами женщин действительно находилось каменное двухэтажное здание, которое впоследствии невольницы нарекли «казармой». На первом этаже дома располагалась просторная кухня с плитой. На ней каждый вечер после возвращения с работы женщины готовили себе еду в больших чугунах. В основном это были отварные овощи и пшеница. Здесь же, на кухне, ели за большим столом. От работниц строго требовали соблюдения чистоты и порядка. Деревянная лестница вела на второй этаж, где находились жилые помещения. В общий коридор выходили двери трех комнат. В одну из них поселили вновь прибывших. Это была просторная комната: вдоль выбеленных стен стояли кровати, у единственного окна — стол, другая мебель отсутствовала.

В соседних комнатах жили, как потом выяснилось, только женщины: француженки, польки, украинки — всего 13 человек. Языка вначале не понимали, общались в основном жестами. Постепенно «обвыкались», начинали понимать речь друг друга. Жили дружно, потому что, по мнению бабы Нюры, делить-то нечего было.

Пожилая немка принесла и положила на кровать спецодежду: черную юбку, пиджак, кофту, нижнее белье, чулки, платок и на деревянной подошве башмаки. Пленницам, прежде чем лечь спать, приказали вымыться. Чистота и аккуратность — основные принципы в жизни немцев. Это распространялось и на людей, живших у них.

13 сентября 1943 года с первой полоской зари начались трудовые будни советских невольниц. Женщины весь световой день работали в поле за усадьбой. Они убирали с длинных грядок свеклу и морковь: дергали, обрезали, складывали в мешки, грузили на машину. И так изо дня в день. С уборкой было закончено — начали с полей убирать камни, а когда немного подморозило, растаскивали по полям навоз. Работа была монотонной и тяжелой. От нее болела спина и ломило руки. Весной занимались посевом, поливом, рыхлением и прополкой грядок с овощами. На работу и с работы ходили под конвоем. Охранник с собакой наблюдал за работой, не давая подолгу отдыхать, взмахивая плеткой, частенько покрикивал: «Arbeit, arbeit, russisch schwein»

«От таких обидных слов по телу пробегал озноб и на глаза навертывались слезы, — с дрожью в голосе говорит баба Нюра. — Но разве можно было что-то изменить в жизни? Приходилось терпеть обиду и унижения».

С больными не церемонились: били плеткой, пытаясь выгнать на работу, и, если это не удавалось, оставляли в казарме на произвол судьбы. Лечить не лечили. Выживет человек — хорошо, нет — в земле места всем хватит. Уходя на работу, Анна Степановна оставляла дочку в казарме. Пока была жива бабушка-соседка, мать не очень беспокоилась за девочку, а вот когда месяца через два старушка умерла, сердце матери разрывалось в тревоге за дочь. Четырехлетняя девочка была предоставлена сама себе. Часто возвращаясь поздно с работы в дом, моя героиня не находила в нем Нади. В испуге со слезами на глазах металась женщина по двору в поисках дочери и чаще всего находила ее спящей в кабине старого грузовика. Девочка по каким-то своим соображениям облюбовала это место для игр.

Рассказывая о своем пребывании в Германии, Анна Степановна старается обойтись без подробностей: чувствуется, что эта тема тяжела для ее воспоминаний. Зато мне удалось разговорить Надю, теперь уже Надежду Арсентьевну Горлову, детская память которой сохранила многое.

Вот некоторые фрагменты того, что она мне рассказала: «Предоставленная на весь день сама себе, я не чувствовала себя пленницей. Я была хозяйкой нашего двора, каждый уголок которого был мне знаком как свои пять пальцев. Двор большой. С одной стороны он примыкал к высокой металлической ограде, за которой начинался огромный парк, где росли липы, орехи, дубы. В глубине парка виднелся большой и красивый особняк, очень сильно напоминавший средневековый замок. Прямая аллея, по краям усаженная оранжевыми лилиями, вела от калитки к дому. С другой стороны двора была каменная стена, вся увитая плющом, за которой находился сельскохозяйственный двор. В стене был проем, через который можно было пройти из одного двора в другой». Моя героиня практически не видела и не знала этого второго двора, а вот ее дочь была там частой гостьей. На этом дворе находились коровники, свинарники, птичники и бараки с военнопленными, по преимуществу сербами, ухаживающими за животными. Кормили, по мнению Надежды Арсентьевны, сербов лучше, чем русских, так как их питание было организовано через международную организацию «Красный Крест». Через эту же организацию сербам удалось для маленькой русской девочки (которую они очень любили и чем могли баловали) «пробить» ежедневную четвертинку молока. Вот за этим молоком и ходила Надя на скотный двор. Путь по меркам взрослого человека короток, а вот для девочки он был сопряжен с преодолением целого ряда опасностей: ее пугали мычащие рогатые коровы, неожиданно появляющиеся и бегущие по двору свиньи, а однажды Надя чуть было не погибла от налетевшей на нее стаи гусей, которые щипали ее, били сильными крыльями. И только благодаря подоспевшим на выручку мужчинам, девочка была спасена.

«За усадьбой, — продолжала Надежда Арсентьевна, — виднелась лента шоссе, по обеим сторонам которой росли плодовые деревья — груши, сливы, черешня, но собирать плоды нам было запрещено».

Что в это время происходило на фронтах, женщины не знали. Только по сумрачным лицам своих охранников, по их нервозности, по часто менявшемуся настроению, суетливости догадывались, что обстановка на фронте складывается для немцев неблагоприятно. А уж когда во второй половине 1944 года на усадьбу стали совершаться налеты американцев, стало понятно, что дела фашистов совсем плохи.

Баба Нюра во время бомбежек очень боялась за Надю, поэтому однажды, преодолевая страх и робость, она обратилась к немке, жившей в усадьбе в двухэтажном доме вместе с детьми Верой и Потеком, которые дружили с Надей, с просьбой: присмотреть за девочкой. Немка, по-видимому, сноха хозяев, согласилась, но за определенную плату, которая состояла в том, что в свободное от основной работы время, как правило, вечернее, Нюра приходила бы к ней в дом чистить котлы, выбивать ковры, убирать туалет. Моя героиня согласилась и, уставшая до изнеможения в поле, вечером 2–3 раза в неделю выполняла обязанности уборщицы, лишь бы быть уверенной, что ее дочка будет в безопасности.

Русскую девочку в немецкой семье не обижали. Она играла с Верой и Потеком, очень быстро научилась их понимать и скоро стала говорить по-немецки и на удивление хорошо. Бывали случаи, когда девочку оставляли в господском доме. Она ела с немцами вместе за общим столом, где ее обучала хозяйка пользоваться столовыми приборами. Пища была довольно скромной: совсем мало хлеба, зато много тушеных овощей: гороха, фасоли, реже картофеля. На десерт подавали часто мармелад из свеклы и моркови. Иногда Надю оставляли в доме ночевать. «И тогда нас (детей), — вспоминает Надежда Арсентьевна, — укладывали всех вместе на большую кровать с пуховой периной. В ноги клали нагретые и обернутые материей кирпичи, а сверху накрывали пуховым одеялом». В хорошую погоду детям разрешали гулять в парке. Надя, подражая немецким детям, проявляла любезность и приглашала Веру с братом на сельскохозяйственный двор. Охранник, как правило, такую компанию туда не пускал, видимо, выполнял приказ хозяина о том, что немецким детям незачем смотреть на работу военнопленных. Одета Надя была хорошо, так как ей доставалась пусть даже старая, но вполне пригодная для носки одежда Веры, которая была немного постарше.

Такая жизнь продолжалась до ранней весны 1945 года. С ее наступлением все резко изменилось. Сербы были увезены.

Перестали девочку пускать на территорию усадьбы. А 12 апреля 1945 года на глазах девочки разыгралась страшная картина.

«Внезапно в парке, — рассказывает Надежда Арсентьевна, — послышалась стрельба, появились люди в черных мундирах со странными крестами на рукавах. Их преследовали другие, говорившие на новом непонятном языке».

Конечно, не могла тогда знать маленькая девочка, да и ее мать о том, что еще в июне 1944 года в Европе (в Нормандии) был открыт второй фронт и, развивая наступление с запада на восток, к Берлину, двигались союзники. Возможно, один из немецких отрядов пытался укрыться в усадьбе и был атакован американскими войсками.

С началом стрельбы работы в поле были прекращены, и женщины, не слушаясь окриков охранника, устремились на свой двор. Здесь перепуганная Анна Степановна нашла Надю, очень удивленную необычными событиями, разворачивающимися на детских глазах. Скоро во дворе появились два танка, на которых были негры. Надя, пораженная их видом, заинтересованно спросила у мамы: «Им что не хватило белой кожи?»

Работниц собрали во дворе и американский офицер на скверном, но таком родном русском языке объявил, что с этой минуты они свободны. На работу ходить не должны. Им необходимо оставаться в усадьбе и ждать прибытия советских представителей для оформления документов и отправки домой. Так неожиданно пришло освобождение.

Ждать пришлось примерно две недели. Все эти дни были наполнены радостью ожидания.

Возвращение

Действительно, через две недели за ними приехал грузовик. Двор опустел, так как француженки и польки уехали домой раньше. Нюра без сожаления села с оставшимися русскими и украинскими батрачками в открытый кузов грузовика. На станции бывших невольниц пересадили в пассажирские вагоны и повезли в Польшу, откуда должны были отправить на Родину. Но Нефедовым не повезло. В пути Надя заболела оспой, и польским врачам пришлось бороться за ее жизнь и здоровье. Все это время Анна Степановна не только ухаживала за дочерью, но и в ночное время, когда девочка засыпала, убирала комнаты и коридоры общежития, в котором жили. Только после полного выздоровления было получено разрешение на отъезд, и в сентябре 1945 года мать с дочерью вернулись в СССР.

Когда поезд подошел к станции Зикеево и Анна Степановна с Надей сошли на перрон, то увидели, что станции нет. Кругом руины, и только поодаль на камушках ютился базарчик, на котором местные жительницы торговали овощами. Вид этих женщин очень поразил Надю: солдатские поношенные телогрейки, серые шали, лапти с обмотками, на серых измученных лицах застыло безразличие ко всему. Пока девочка разглядывала женщин, а те ее (пальто, шапочка, чулки и ботиночки), Нюра лихорадочно всматривалась в лица, пытаясь отыскать знакомых. Но нет. Никого не узнала. «Куда идти?» Ноги как-то сами собой повели женщину в сторону родного поселка. Пройдя несколько метров, они увидели на пригорке землянки, в которых ютились уцелевшие жители. Моя героиня наугад вошла в первую из них и, на счастье, встретила знакомую женщину, которая сообщила радостную весть: муж жив, уже вернулся с войны, но уехал жить к сестре в город Алексин. Здесь же, в поселке Ореховке, жила его другая сестра, Груша. Ее семью гитлеровцы не успели угнать в Германию. Оставив у старушки дочку, несмотря на поздний час, побежала моя героиня к сестре мужа.

Встреча была радостной. Плача, смеясь, обнимаясь, женщины всю ночь проговорили. Из разговора Нюра узнала, что муж ее служил связистом, с боями дошел до Болгарии. Несколько раз был ранен и дважды контужен. В сентябре 1943 года был награжден медалью «За отвагу». Утром на семейном совете было решено телеграфировать в Алексин о возвращении моей героини с дочерью из германского плена.

Еще в Германии маленькая Надя расспрашивала мать про отца, которого совсем не помнила. Анна Степановна словесно рисовала дочери его портрет, в конце всегда добавляя: «Твой папка хороший». В воображении девочки возник образ высокого кучерявого черноволосого человека. Он представал перед ней всегда почему-то в шинели и на костылях. К моменту возвращения отца девочка заболела золотухой. Она лежала на лавке, когда однажды вдруг открылась дверь, и Надя увидела сначала костыль, а затем фигуру человека в шинели. Девочка вскрикнула: «Папка!», и мужчина устремился к ней, подхватил с лавки, прижал к груди и неистово целовал, а Надя плакала и только повторяла: «Папка! Папка мой!»

Встреча мужа и жены после столь долгой разлуки получилась холодной. Не о такой встрече мечтала моя героиня. Арсентий Афанасьевич, будучи человеком партийным, с осуждением отнесся к тому, что его жена оказалась в Германии на принудительных работах. Она, по его мнению, запятнала честное имя гражданки СССР и должна была попытаться любыми средствами избежать отправки в Германию. Думается, что многим из нас такое поведение покажется странным, но, чтобы понять его, необходимо проникнуться атмосферой того сурового после военного времени, в котором царило недоверие и страх, а также слепое преклонение перед партийными законами. Поэтому, забрав после выздоровления дочку с собой, Нефедов-муж уехал в Алексин, предоставив Нюре право самой решать, как жить дальше. Несколько месяцев ушло на проверку благонадежности Нефедовой Анны Степановны: поднимали из архивов документы, опрашивали свидетелей, по несколько раз в неделю вызывали к следователю, который сбивал неграмотную, испуганную женщину с толку запутанными провокационными вопросами, требованием неоднократного повторения рассказа о том, чем занималась в Германии и с кем из иностранцев вступала в контакты. В конце концов, женщине выдали временный трехмесячный паспорт и разрешение на переезд к мужу в Алексин. Но, по воспоминаниям Надежды Арсентьевны, до 1953 года (года смерти Сталина) ее мать находилась под наблюдением органов внутренних дел. Участковый милиционер часто приходил проверять, чем занимается «женщина-шпионка» дома, у соседей расспрашивал, о чем говорит.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Только в 1946 году моя героиня уехала к мужу и дочери. Вновь поезд, вновь тяжелые размышления о жизни, вновь неизвестность. По моему мнению, весь сталинский период был проникнут неуверенностью человека в завтрашнем дне.

В Алексине объединившаяся семья сначала ютилась у золовки, затем мужу дали комнату в бывшем телятнике. «Ничего, — говорит баба Нюра, — помыли, почистили. Слава Богу. Другие в то время и этого не имели. Жить можно». И жили, аж до 1961 года (!), когда была снята острейшая жилищная проблема, за счет строительства так называемых «хрущевок», малогабаритных, но зато отдельных квартир для каждой семьи. Дом возводили путем самозастроя, что было выгодно государству в те годы. Будущие жильцы в нерабочее время трудились на строительстве. Тяжело, но все понимали — «для себя» — и трудились.

Моя героиня сразу после переезда в Алексин пошла работать. Сначала в кулинарию, затем в пекарню: смазывала формы, сеяла муку, а затем, когда в нашем городе в 1958 году пустили в эксплуатацию хлебокомбинат, перешла туда тестомесом и проработала на этом предприятии до самой пенсии. Труд ответственный, напряженный, тяжелый, посменный. Тот, кто бывал в нашем городе, поймет, как тяжело было Анне Степановне каждый день добираться до работы, преодолевая расстояние в семь километров пешком и на лодке через реку Оку, а в половодье приходилось перебираться на другой берег через железнодорожный мост, делая крюк еще в четыре километра. Но баба Нюра любила свою профессию. За свой многолетний добросовестный труд мою героиню неоднократно награждали грамотами, ценными подарками, значком «Отличник социалистического соревнования» и медалью «Ветеран труда».

В Алексине у Анны Степановны родились еще две дочери: Нина в 1947 году и Таня в 1953 году. Декретный отпуск по уходу за ребенком тогда не был продолжительным, да и денег не хватало, поэтому молодая мать, пробыв с Ниной дома три недели, а с младшей всего 11 дней и оформив их в детские ясли, выходила на работу. Жили бедно, но дружно. Перенявшая в детстве от мамы навыки вязания, шитья, Анна Степановна экономила на всем: перешивала старые платья дочкам, из изношенных пододеяльников шила наволочки, распуская мешки, вязала чулки и носки.

Муж работал на заводе, был на хорошем счету. Отношения между супругами наладились. Дети, подрастая, пошли в школу, радуя родителей своим добросовестным отношением к учебе. Семья получила участок земли, на котором любили работать все.

Спрашиваю мою героиню: «А отдыхали ли? Где и когда?» Это вызывает удивление бабы Нюры.

«Отдыхали? Что ты, милый, отдыхать-то некогда было».

Вот так в повседневном труде шла жизнь. Даже когда супруги вышли на пенсию, то продолжали трудиться, так как заработанная честным трудом пенсия составляла 79 рублей у Арсентия Афанасьевича и 89 рублей у Анны Степановны. Дети выросли, обзавелись семьями, разъехались. Появились внуки, и баба Нюра стала помогать их воспитывать.

В 1981 году с Арсентием Афанасьевичем случилась беда: его парализовало, и он в течение пяти лет был прикован к постели. Все эти годы супруга неустанно заботилась о нем, каждый день по заведенному порядку обмывала тело мужа специально приготовленными отварами трав, брила, четыре раза в день кормила с ложечки. И, несмотря на такую заботу, 13 февраля 1987 года муж умер. Осталась баба Нюра одна.

«Очень трудно было первое время. Жалко Арсена! Скучно. Особенно тоскливо было вечером и ночью. Время коротала в саду. Часто ходила на кладбище посидеть у могилки, рассказать мужу новости, посоветоваться с ним о житье», — с тоской в голосе говорит баба Нюра. Справиться с болью помогали дети, внуки и вера в Бога.

Всю свою жизнь моя героиня бережно хранила в душе эту веру. Муж был неверующим, партийным человеком, и супруга старалась его не подводить. В церковь не ходила, больших икон в доме не держала, а вот маленькую карманную иконку всегда имела при себе. После смерти супруга Анна Степановна стала посещать церковь регулярно, получая от пребывания в храме душевный покой и умиротворение.

Прошлым летом, выйдя на балкон, баба Нюра почувствовала себя плохо. «Будто кто ударил по голове так сильно, что камни золотые из глаз посыпались», — вспоминает старушка. Она упала и потеряла сознание. Очнувшись на рассвете, попыталась подняться, но почувствовала острую боль в теле. Попробовала ползти, но не сумела преодолеть балконный порог. Тогда пожилая женщина стала кричать и звать на помощь. Прибежала соседка и вызвала скорую помощь. Рентгеновские снимки показали переломы костей таза. В госпитализации было отказано по причине преклонного возраста. Так в нашем современном обществе проявляется забота государства о человеке. И вот уже более года жизненное пространство бабы Нюры ограничено стенами квартиры. Она не может ходить. Но недуг не сломил волю этой сильной женщины. Она не желает быть обузой своим детям и, пока «есть силы», сама каждое утро встает, одевается, заправляет постель, пытается с помощью стульев передвигаться по комнате. Ежедневно баба Нюра смотрит телевизор и вполне здраво делает анализ происходящих в мире событий. Чтобы скоротать время, она в свои 86 лет вяжет, приговаривая: «Слава Богу, еще зрение сохранилось и гибкость пальцев».

Повествуя о своей жизни, моя героиня критически относилась к себе, часто повторяла: «Совсем бабка плохая стала. Забыла многое. Не обессудь, сынок!»

В наступившем ХХI веке со страниц газет, по радио и телевидению часто говорят о трудных годах. Я же, вслушиваясь в рассказ бабы Нюры, думал, а были ли у нас в ХХ веке времена благополучия и спокойствия, изобилия и сытости? Что же мы сейчас так плачемся и сетуем на трудности?

Возможно, эта история жизни показалась кому-то слишком обыденной, лишенной необычных героических или, наоборот, трагических моментов. Позвольте не согласиться. В ней (истории, рассказанной мне Анной Степановной Нефедовой), по моему убеждению, воссоздана правдивая картина повседневной жизни миллионов людей, родившихся и живших в минувшем столетии.