Оружие слабых. Крестьяне деревни Брехово в годы войны /, Полина Корсакова

Тверская область, Кимрский район, п. Приволжский, 9-й и 11-й классы,

научный руководитель Р. Р. Корсакова

Победа в Великой Отечественной войне — заслуга и крестьян. Деревня воевала, вот только оружие было свое, особое. Какое? Ответ на эти вопросы мы хотели найти.

Мы часто слышим: «Старшее поколение (наши бабушки, дедушки) привыкли надеяться на государство, его помощь». Что, на самом деле государство так помогало своим гражданам?

Видим, как пренебрежительно относятся к людям деревни, особенно старшим, которые и одеты «не так», и говорят «не так», и вообще не вписываются в городскую жизнь, где надо работать локтями, быть нахрапистым. Они не привыкли, не умеют ходить по кабинетам чиновников, стесняются потревожить своим вопросом важную даму из Пенсионного фонда, собеса, нотариальной конторы… Их драгоценные справочки бережно завернуты в носовой платок (в целлофановом мешочке). Таких бабушек легко выпроваживают, отпихивают, просто не замечают в кабинетах, в автобусе они молча будут стоять, не требуя места. Городские еще как-то приспосабливаются, они не боятся постоять за себя, чаще общаются с городскими «высокими» властями. «Деревня»… Деревенский, значит, слабый?

С другой стороны, мы видим, что в деревне, в своем доме, в поле, такая бабушка, пусть и с палочкой, — царь и бог. На ней все: работа, забота, общение с властью, не всегда «приятное». Чаще от властей приходиться «обороняться».

Своей родиной мы считали и считаем Рязанскую область (там родились наши мама, бабушка, дедушка), хотя живем в Тверской, чужой для нас. Но получилось так, что одна тверская деревня стала нам ближе. Все дело в том, что мы держим коров. А корова — это сено, молоко. Сено мы заготавливаем около этой деревни. Оказывается, деревня действительно интересная, с богатой историей. А называется эта деревня Брехово. Стоит на берегу реки Хотчи, притока Волги. Вокруг поля, леса.

Итак, для исследования мы выбрали именно эту деревню и историю взаимоотношений ее жителей и власти.

Выбранное нами время — «классический» период сложившейся в рамках колхозного строя системы взаимоотношений крестьян (колхозников) и власти, конец 1930-х — 1940-е годы. До конца 30-х годов разрушалась старая система взаимоотношений, формировалась новая система повинностей, новая деревня. В 50-е годы — новые резкие изменения (укрупнение колхозов, переход к зарплатной системе и т.д.), которые почти «добили» деревню.

С другой стороны, конец 30-х годов — время, когда «привыкли вроде, ничего было… Зажили вроде…». Краткий миг, когда не было острой необходимости драть с крестьян последнее. Использовала ли власть, государство этот миг для поддержки деревни и ее жителей? Потом война, победа. Чья это победа — властей или народа? До сих пор мы слышим от старших: «Если б не Сталин, победы не было». Может, действительно, только сила приказов, указаний, устрашений принесла победу? Благодаря властям, несмотря на их действия или вопреки им выжили наши герои — крестьяне, вытащили страну?

КАК НАМ РАССКАЗЫВАЛИ

Мы почти не задавали вопросов. Только слушали и записывали. Иногда нам раз решали записывать на диктофон («Пиши-пиши, я всю правду говорю!»). Почти всегда спрашивали о нашей цели. В то же время разрешали использовать диктофонные записи на уроках истории и краеведения (попросила об этом мама). Никто нам не отказал в беседе, не выставил за дверь. Наоборот, после долгих рассказов предлагали угощение. Нам кажется, что наши собеседники ждали возможности рассказать, поделиться, высказаться.

Почти все начинали так: «Да если все рассказывать, книга получится…»

ФОНДЫ РАЙОННОГО АРХИВА

Мы работали в Кимрском районном архиве. Исследовали фонд Бреховского сельского совета (есть документы с 1940-го по 1954 год).

Мы попытались отыскать следы колхоза, который находился в деревне, но такого фонда не нашли (после многочисленных укрупнений-преобразований-переименований документы колхозов редко сохранялись). Страдают от этого 70–80 летние бабушки, которые приходят за справками в архив, смотрят на архивистов с такой большой надеждой («Доченька, помоги, я уж ничего теперь не знаю, не понимаю в бумагах-то!»), а уходят ни с чем. Мы это часто видели, когда работали рядом с архивистами.

Поразили документы военных лет соседнего с деревней Гадовского спиртзавода. Впечатление такое, что спирт, водка играли роль боевых снарядов. Их требовали отгрузить в первую очередь, ими расплачивались, ими награждали… В самое страшное время (1941 год), когда фронт был почти рядом и уже окопы копали, бухгалтеры аккуратно вели свои записи, подшивали документы (правда, бумага хуже стала и вместо чернил — карандаш).

Фонд райисполкома богат протоколами с трескучими, повторяющимися фразами. Мы отметили огромное давление районной власти на председателей сельских советов.

ПРЕДВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Наши споры. Александра: «Что-то у нас получается, что все плохо было при советской власти. Не может этого быть».

Полина: «Ну, если так выходит! Вот, посмотри: голод. Раскулачивали кого хотели, в колхоз загоняли. Люди-то говорят сами!»

Александра: «Люди могут ошибаться. Может, они просто забыли про хорошее, что было? И вообще как-то у нас кусками выходит, отрывочками».

Полина: «Ну, если они так вспоминают! Вот мы и посмотрим, что они помнят, а что забыли».

События в стране. Финская война. Мы нашли местную газету от 30 ноября 1939 года (в макулатуре!), на первой странице — большая статья «Ответ советского правительства на ноту финляндского правительства». Внизу сравнительно маленькая заметка: «Новые провокации финляндской военщины». На последней странице: «Эвакуированное из финляндских городов население возвращается домой».

Такая далекая, маленькая страна. Такая короткая, «маленькая» война.

Ее часто забывают и упомянуть. В деревне о ней своя память: «А сын председателя колхоза, дядя Ваня, попал на фронт, Финская война началась. Потом пришел без обеих ног» (Г. И. Жигалов).

«Мой пришел с войны, вот так нога отрезана, одна пятка осталась… В Финскую был. Он на эту, большую, не попал, а был в Финскую», — говорит М. И. Новикова.

Пришлось потом мужу Марии Ивановны и председателем работать (а кому еще, всех мужиков забрали) и на искалеченной ноге ходить на работу за пять километров, уже после войны.

Пришлось столкнуться с последствиями еще одного действия властей.

В мае–июне 1941 года из Прибалтики, Молдавии, Западной Украины в Сибирь были депортированы «социально чуждые элементы». Не все были доставлены до места. Кто-то, видимо, сбежал. И оказался на Тверской земле. Практически безо всего, в полной власти местных жителей, которые могли «заложить», просто выгнать, не дав ничего.

«Когда Прибалтику присоединили, много сюда бежали, заключенные они были или нет, я не знаю. Попадались многие. Прибалтику наши оккупировали или как, не знаю, перед войной. Латыши к нам приходили. Ночевали. Накормим, на поим. А кто они — не знаем, из Прибалтики. Не убивали их» (Г. И. Жигалов).

«Латыши. Они убежали, в лесу скрывались, а есть-то надо! Они по-русски не говорили. Зайдут в крайнюю избу — а мы на краю жили — зайдут, картошки дашь, хлеба (хлеб сами пекли). Мука была, да у нас все было! А придут — что уж, жалко хлеба? Молока дашь кринку. Молока у всех было много: все коров держали. Их ловили, конечно. Приезжала милиция сколько раз. А они не будут все на одном месте сидеть, дожидаться. Вот стемнело — пришли и уходят. А мы знали что ли, что они латыши? Это уж после нам сказали. Это, говорят, латыши, эстонцы. А мы ведь ничего этого не знали. Их не боялись. Раньше никто не боялся, мы и не знали… Что нас, будут убивать, что ли? А что приютили — а мы откуда знаем, кто это? А что ж, будешь говорить, что ли? Да хоть кому и скажешь, а они все умели молчать. А как же? Друг на друга не докладывали, не стучали. А латыши — может, они из армии убежали, может, дезертиры какие» (Г. И. Жигалов). Как в русской сказке: пришел человек — накорми, напои, спать уложи, а потом спрашивай, кто. Советская власть внесла поправки: лучше не спрашивать вообще, кто, откуда, зачем. Не знаешь — меньше и спрос. Милиция придет, спросит. «А мы не знаем ничего!» Не так просты бреховцы в своем поведении с милицией, районной властью. Ведь знали наверняка, что за люди приходили, кому есть пить давали (сейчас-то нам говорят, что это из Прибалтики люди). Понимали, что надо и язык держать за зубами.

Отработочная система. К предвоенному времени сложилась система, при которой крестьянин (колхозник) был обязан государству: работать, платить, отдавать… Экономические стимулы здесь не действовали, были просто не нужны, ведь колхозники обязаны были все это выполнять (а ведь было еще мирное время, благополучное, как его вспоминают наши соавторы). Первая обязанность колхозника:

Трудодни. Законодательно нормы выработки трудодней были оформлены в 1939 году. Постановлением ЦК ВКП (б) и СНК «О мерах охраны общественных земель от разбазаривания» вводился обязательный годовой минимум выработки трудодней, который колебался от 60 до 100 для каждого трудоспособного члена колхоза. Его невыполнение влекло за собой исключение из колхоза и лишение права пользования приусадебным хозяйством[fn]Репина Е.А. Словарь кимрских деревень от «А» до «Я». Кимры, 2004. С. 35[/fn]. В районной газете от 27 февраля 1941 года опубликованы примерные нормы выработки и оценка дневной нормы в трудоднях на основных полевых работах в колхозах Кимрского района на 1941 год. Заработать трудодень — это значит трудиться не один день, а больше, так как были коэффициенты (меньше единицы) для каждого вида работ. И все практически бесплатно. Работа в колхозе — это еще далеко не все. Колхозники несли повинности. На них была, выходит, вина. За что? За то, что деревенские? При раскулачивании еще как-то можно было, «притянув за уши» аргументы, сказать, что, мол, нажил добро неправедным путем, это твоя вина. И в чем вина предвоенных колхозников? Может, просто название такое, а все дело в государственной необходимости? Но как ни назови, повинность остается повинностью: бесплатным принудительным трудом. Как объясняла свои действия власть (если объясняла), чем отвечали на местах?

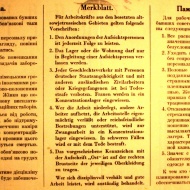

Трудовая повинность. Из районной газеты от 22 июня 1941 года: «План дорожного строительства выполнить до уборки, так как план дорожного строительства является одним из важнейших мероприятий в системе социалистического строительства (вот и все объяснение, в одно предложение со словом „должен“. — Авт.). Всего по району в дорожном строительстве ежедневно должно работать 540 подвод, а работают 140–160 подвод. Некоторые председатели колхозов отказываются и не хотят выделять рабочую тягу и силу для дорожных работ, отговариваясь тем, что лошади заняты (разгар лета, сенокос, полевые работы, лошади нужны позарез, уж мы это знаем. К тому же отдать лошадь — отдать и возчика, а люди в деревне летом ох как нужны! Председатели не „отговариваются“, а говорят правду, пытаются объяснить свое и колхозное положение, да кто бы их слушал в районе). Не хочешь — крутись как хочешь, а мы, районные инспекторы, посмотрим. Хотя, скорее всего, над этими районными властями тоже была власть. Вот и перекладывали груз ответственности. Крайний — председатель и его колхозники. Свободное до уборки время должно быть использовано с тем расчетом, что план дорожного строительства по району должен быть выполнен полностью. Инспектор райсовета Стрекалин».

Но мужик — он всегда и везде мужик, он и трудовую повинность постарается использовать по делу:

«В Белом Городке дорогу строили. Все собирали по полям камни для дороги-каменки, на фундамент камни шли — ставили мужики под углы дома. На шоссе возили. А хорошо придумали с камнями — поле очистят, заодно и дорогу сделают. За работу эту не платили. Считалась трудповинность».

Натуральные повинности. Натуральные повинности вводились к концу 1940 года на все основные продукты сельскохозяйственного производства. Госпоставки производились не только с колхозов, но и с приусадебных хозяйств колхозников, единоличников. Обязательные поставки имели силу закона и подлежали безоговорочному выполнению в строго установленные сроки. Невыполнение обязательств влекло судебную ответственность[fn]Менталитет и аграрное развитие России. М., 1996. С. 157[/fn]. «Мясо не будешь платить — опишут корову… Раньше как платили? Кур нету — яйцами плати, овец нету — шерсть плати, коровы нету — плати, все-все плати. Да, было такое, уводили корову. Это до войны так было… Уполномоченные ходили», — вспоминает Жигалов Г. И.

За укрытие источника дохода плательщики налога законом 1939 года привлекались к уголовной ответственности. Имущество такого «недоимщика» описывалось[fn]Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938–1946 годы. М., 1948[/fn]. Переписчики скота несколько раз в год наведывались, пересчитывали, что своим трудом и горбом нажил, чтоб потом налогом обложить. Конечно, первая мысль — не пустить, утаить.

Денежные изъятия. Хоть и не платят практически в колхозе деньги, но денежки государство с колхозников требует. Кроме обязательных платежей государство для изъятия денег придумало заем.

Из районной газеты от 31 мая 1941 года: «Подписываясь на заем, трудящиеся выражают свой патриотизм, свою любовь и преданность советскому правительству, большевистской партии и вождю народов товарищу Сталину… Именно потому что трудящиеся нашего города и района понимают всю ответственность за свою родину и хотят и впредь укреплять экономическую и оборонную мощь страны социализма, они с каждым годом все больше и больше отдают свои сбережения взаймы государству». Видимо, не совсем «больше и больше», если появляется такая интересная заметка в районной газете «За коллективный труд» 30 января 1941 года: «В… сельсовет часто поступают жалобы трудящихся на тех, кто злостно не вносит или задерживает обязательные платежи. Указывают трудящиеся в своих письмах и на то, что неактивно проводится в колхозах сельсовета сбор взносов при подписке на заем».

Председатели колхоза становились крайними в подписке на заем (правда, если только не перекладывали его тяжесть на своих колхозников): «Нашего председателя колхоза Котова ругали всегда в райкоме. Он же не давил на нас. Понимал, что взять неоткуда. Вот и не давил. А его там ругали. Приезжали уполномоченные. А Котов, председатель, мурыжил их, тянул. Вот и держат его всю ночь. Отец вот так всю ночь тоже просидел, подписался все же на 200 рублей», — рассказывает Грудин Н. Я.

«Паспортная система». Еще один способ унизить деревню и ее жителей. С 1932 го да начали выдавать паспорта. Но только не колхозникам (исключение — Московская область, отдельные районы Ленинградской). Нет паспорта — куда пойдешь, кто тебя примет на работу? К тому же свободный выход из колхоза не предусматривался Примерным уставом сельхозартели, который был принят 2-м Всесоюзным съездом колхозников-ударников 17 февраля 1935 года и утвержден конечно же СНК и ЦК ВКП (б).

«Я из колхоза никуда. Я все время в колхозе. Меня, правда, мама хотела куда-то устроить. А паспорта не давали никак. У меня метрики не было. Кто ближе к артели, мог туда устроиться. А мы, дальние, куда мы? Никуда…» — размышляет Березкина А.

Но все же были случаи, когда молодые колхозницы отстояли свое право уйти из колхоза, распорядиться своей жизнью. Из воспоминаний Поленовой К. В., которой было тогда примерно 26 лет: «В 1937 году 12 января ушли на Гадовский спиртзавод с Орловой Татьяной. Четыре месяца проработали на заводе, ушли сами без справки опять в колхоз. Весну проработали в колхозе, не идем на наряд. Неделю не идем, подали заявление, чтоб отпустили. Собрали колхозное собрание: „3адаром работать не хотим!“ Мужики здравые были, разрешили уйти. Мы опять в Гадово на завод, на транспорт».

Не были забитыми люди, если не боялись открыто выступить за свои права получать за труд, работать там, где хотят. Да и те «здравые» мужики не побоялись поддержать девушек.

Наши выводы. Предвоенное время — сравнительно благополучное (по мнению наших соавторов). Большой урожай позволил выдать наконец колхозникам побольше зерна (но не денег). Деревня привыкала к колхозной жизни, отыскивая в ней черты былой общины (колхозные праздничные обеды, «артельный» труд). Власть, государство продолжало «ужимать» жизнь крестьян: лишила их церкви, возможности самостоятельно выбрать место жительства и работы, права самим распоряжаться своим хозяйством, временем, деньгами. Контроль со стороны властей усиливается. Между тем самая близкая к крестьянам власть, колхозная, в нашей деревне старается смягчить давление районной, областной и выше.

В бесплатном принудительном труде искали хоть какой-то смысл. Стимул в работе находили в соревновании (кто больше и быстрее). Унижение от проверок, переписей, поборов выливалось в агрессию против инспекторов налоговых, а то и против тех, кто под руку подвернулся. Многие копили гнев, сдерживаясь. Сохраняется память о единоличном хозяйстве, передается детям, которым не пришлось застать то время. Помнят о раскулаченных. Хранят переписанные от руки молитвы.

ВОЙНА

Немцы до деревни не дошли, здесь было сравнительно «тихо». Но фронту деревня своих мужиков отдала.

«Я как-то считал — порядка шестидесяти человек на фронт ушли», — говорит Н. Я. Грудин. К. Лебедева вспоминает с болью, с причетом: «Война, вот… Мы провожать давай. Все собралися, стоим, провожаем дядинек. А оне и говорят: „Не плачьте! Три месяца, мы немца сейчас придем и разобьем!“ Из Волосова, из Минина — много их было… „Разобьем! А вы, — говорят, — давайте помогайте“» (с сеном, хлеб надо убирать). М. И. Новикова: «Полно уходили! В каждом дому брали. Всех мужиков убили! Всех в Грозине и в Брехове. Всех забрали, никто не вернулся. Только вернулся Котов, безногий, да мой инвалид, еще с Финской. Все. А то, остальные, никто не вернулся. Все погибли…»

Погибших к концу войны было много.

«Мужа у Надьки Осокиной, бригадирши, не было, убили на войне. Не пришел. У нас мало кто пришел с войны. Особенно 26-й год. Весь положили под Ржевом“, — говорит Г. И. Жигалов.

Почему такие потери? Поколение сыновей (подростки военного времени) имеют свое объяснение.

Как и чем воевали. «Их же взяли в самом начале войны, они необученные. Без винтовок и на танки. Молодежь-то и гибла. Голову высунут — и нету», — объясняет Н. Я. Грудин. «Котову прострелили ногу. Пока везли — отморозили. А прострелили почему — винтовки не хватило. Деревянную дали. На весь взвод — 5 штук. Остальным дали деревянные. Под Тулой и попали», — говорит Т. И. Жигалова.

«Ну чего им было — 18 лет. Брали в Кимры, военкомат, записали, отсылают в Калинин, обувают-одевают и сразу на фронт. Никаких учений почти. Если попадали (брат мой попал) в школу — эти еще более-менее. А те ничему не обучены, сразу попадали. А кто более-менее пробыл — те вернулись. И вся наша область Калининская такая, самая большая, больше всех пострадала», — поясняет Т. И. Жигалова.

Поколение сыновей одной из причин гибели отцов и старших братьев считают их необученность, их плохую вооруженность. Кто виноват в этом? Конечно, война есть война, всего не предусмотришь, но потерь, по мнению наших соавторов, было бы меньше, если бы власть действовала как надо. Рассказывают о причинах гибели уже спокойно, без надрыва. Видимо, от властей иного и не ожидали.

Фронт близко. К началу октября 1941 года, когда после падения Киева, Орла, Брянска угроза захвата Москвы стала страшной реальностью, в Кимрах было объявлено осадное положение. Главная угроза нашествия на город Кимры виделась в основном со стороны Клина и Дмитрова. Отсюда ждали не только фашистов, но и в случае подрыва плотины полного затопления города[fn]55 лет Московской битвы // Кимрская жизнь. 1996. 5 декабря[/fn]. Главный стратегический объект нашей округи — железнодорожный мост, сама дорога Москва–Ленинград.

Мы многих спрашивали: «Вы боялись, что немцы придут? Боялись, что они победят? Думали об этом?» Кто молчал, кто сводил на другую тему. Только один ответ, Зиновьевой В. А., нам удалось получить: «Немцев у нас не было, вот, наверно, и не боялись, что они придут. И не думали даже, что могут прийти». Может, сработал в памяти какой-то защитный механизм, спасающий от страшных воспоминаний? Ведь бояться было чего, фронт был близко.

Война войной, а как была дискриминация деревенских, так осталась и в войну. Вот только на фронт брали наравне со всеми, а то и вперед других, «забронированных».

Денежные изъятия. Война усилила повинности с колхозников.

«Налог: 36 рублей и 1,5 тысячи военный налог. Телку продали ночью, вот и деньги», — вспоминает Т. Ф. Гречкина. Почему же ночью? А потому что телка «переписана», ею распоряжаться не можешь. Вот только «по-тихому». И деньги-то не себе — государству. Фронту, для победы… Кроме обязательного налога, были облигации. Кроме облигаций, требовали помочь освобождаемым районам:

«Около половины колхозников района не приняли никакого участия. Ряд правлений колхозов… собрали мизерные отчисления Нелидовскому району… Район имеет все возможности, чтобы дать в 2–5 раз больше»[fn]Кимрский районный архив. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 145. Л. 83[/fn] (из выступления т. Жукова, секретаря РК ВКП (б). «Все возможности, чтобы дать в 5–6 раз больше». Интересно, как он считал?

«А налог — ужас какой. Работаю-работаю, с молоком-то вот из Жуковки схожу, все молоко продам, схожу на работу, гонят. А что, только на налог молоко было, вот. Яйца. 50 штук отдай за лето. Куры-то не сейчас кладутся! Тогда то, что я им дам? Когда тую, когда голодные останутся. Чего я брошу курам-то? Очистки если только. Намешаю очистки с чем-нибудь… Оне и не больно едят. Вот и не клались… А ты налог отдай…» — чуть не плача, говорит М. И. Новикова.

Конечно, мы понимаем, что отдают всегда неохотно, но здесь-то речь о другом — нечего было отдавать! В протоколах Кимрского районного совета мы нашли решение, что «семьи погибших на фронте освобождаются от уплаты налогов» (из решений райисполкома за 1941 год), но по всему Бреховскому сельсовету нет сведений об освобождении какой-либо семьи погибшего от налогов.

Выкручивались как могли, помогал выкрутиться и председатель, ставший, как нам кажется, чуть не отцом родным своим деревенским. Сколько вспоминают прошлое, столько мы слышим о Котове, председателе, только хорошее, все вспоминают его с теплотой: «хороший дядька»…

Трудовая повинность. В мирное время у государства была бесплатная, безропотная рабочая сила — колхозники. В войну эту «силу» использовали по полной программе. Трудовая вахта доводила до гибели: «Отца на войну не взяли. Отправили на трудовой фронт. Пришел потом, заболел, умер. 55 лет ему было», — говорит А. Березкина.

Колхозники действительно не роптали. Мы, по крайней мере, явных признаков этого не увидели. Руки крестьян сооружали аэродромы, рыли окопы, чистили дороги, валили лес, корчевали пни на топливо. Да еще много чего, не считая работы в колхозе. Посмотрим, как все было.

Для областной власти колхозники — всего лишь «рабочая сила». Безликая, безъязыкая, бесправная. Приказал, и пойдет. Войной можно оправдать необходимость налогов, займов, бесплатного каторжного труда, но почему бы не обратиться по-человечески? Областная, да и районная власть не утруждает себя этим… Выслушаем и «рабочую силу»: «И наш отец, да и все, ездили, делали — Иваньково где было — аэродромы, в войну. И вот на лошадях на три недели, на месяц, тебя угоняли. Едешь на своей лошади и строишь», — говорит Жигалов Г. И. Отец Жигалова — инвалид по зрению. Но кто на это смотрел?

Вспоминает А. Березкина: «В войну мы работали и аэродром делали в Борках: камни возили, песок. Все на лошадях ездили… А самолет летит: „Ой, самолет летит, немецкий!“» Работа была опасной, могли и бомбу на голову сбросить.

Окопы. «В соответствии с указанием Военного совета Калининского фронта от 9 апреля 1942 года исполком облсовета и бюро обкома ВКП (б) постановляют:

1. Для восстановления старых и постройки новых оборонительных рубежей, проходящих по территории Калининской области, обязать председателей исполкомов городских, районных советов, секретарей горкомов и райкомов ВКП (б) выделить в распоряжение инженерных войск Калининского фронта и управление Наркомата обороны СССР в порядке платной трудовой и транспортной повинности… на срок с 20 апреля до 5 мая сельское население…

2. К трудовой повинности привлекаются мужчины в возрасте от 16 до 55 лет, женщины в возрасте от 16 до 45 лет…»[fn]Страницы народного подвига. М., 1974. С. 191[/fn].

В колхозе решали посылать на такую трудовую повинность девушек, женщин, у которых еще нет детей, хозяйства или есть кто-то, кто может присмотреть за домом. О. Кондратьева рассказывает, словно оправдываясь: «В Пелагеинской окопы мы копали, за Кимры нас гоняли. У меня и две книжечки есть. Одна — за работу в тылу, другая — в совхозе работала. Так что не гуляли…» Окопы — не щели-укрытия, а большие, глубокие, с перекрытиями, с переходами… Тетя Оля, рассказывая, даже достала коробочку с документами, не для того, чтобы погордиться, похвастаться. Было что-то другое: чувствовалась обида, что ее труд и труд таких же, как она, не ценится. Потом мы поняли: кто-то позавидовал «большой» пенсии. Она действительно выше, чем у остальных местных пенсионеров.

Лесозаготовка. Отработочная повинность сельского населения также включала «безусловное выполнение установленных заданий» по заготовке леса. С конца 1920х годов преследовалось через суд невыполнение норм выработки в лесозаготовительной компании[fn]Менталитет и аграрное развитие России. С. 156[/fn].

«Лес пилить? Да всех посылали, большинство женщин, да и детей посылали. Пилили, возили сюда, в Гадово. Топить-то надо, завод же был. Тут штабеля были. Возле железной дороги. Поезд едет, берет отсюда лес, паровозы ездили на дровах — угля-то не хватало, — брали дрова, затаривались и едут дальше. А люди наши возили, особенно зимой. Летом не проедешь. Одни почти женщины. И завод тоже нуждался в топливе, вот дровами и топили. Угля не было. Всю войну работал», — рассказывает Г. И. Жигалов.

Дорожная повинность. Трудоспособные колхозники ежегодно должны были отработать бесплатно шесть дней на дорожных работах. Уклонение каралось штрафом, который взыскивался без суда. Из постановления исполкома облсовета от 12 ноября 1941 года: «В целях обеспечения движения автогужтранспорта по дорогам Калининской области в зимнее время исполком райсовета решил: обязать исполкомы райсоветов организовать подготовку в зимнее время дорог на общем протяжении 761 км, с применением тракторной снегоочистки на протяжении 352 км и конной (на колхозных лошадях) 409 км, (большая часть — на лошадях да на колхозниках), …ввести обязательную трудовую повинность и гужевую по устройству и установке плетней и других приспособлений по снегозащите и зимнему содержанию дорог, на каждой дистанции (10–20 км) создать постоянные дорожные бригады из числа трудоспособного населения в составе 20–25 человек и закрепить за каждой бригадой по 10–15 колхозных лошадей…»

«Для очистки дорог (18 ноября 1941 года) колхозам выделить бригады: 2 лошади и 4 человека».

Легко районным властям указывать количество лошадей, людей, вольно ему было вводить повинности. Конечно, конечно, война есть война, но ложилось все на плечи баб да девчонок: «А то, милая моя, на снег: зиму-то нас, было, снег расчищать посылали. До Нерли доехать надо, а от Нерли до нашей 15 километров. Да там, наверно, километров десять, до шоссейки в Углич. В войну из Москвы в Углич возили заводы, фабрики. Вот мы расчищали снег. Зимой назначали — каждый день! — по десять человек. Метелица не метелица, а поезжай. Там надо расчищать, а то машины не пройдут. Расчищаем — укутаемся, в шалях ходим — кульки! Снежищу! Уйма! Бежит дядька: „Если завтра война, всколыхнется страна, а мы врага разобьем жестоко!“ Он бегает, эту песню поет!.. Проводим дядьку, побежит в другую бригаду… А машины едут! Мы кричим: „Чего везете?“ — „Заводы! Москву бомбят!“ Так и присядем все… Девчонки были такие-то вот, как вы…» (из воспоминаний Лебедевой К.). Тетя Клава, вспоминая этот эпизод, даже засмеялась. Вот какой, кажется, пустяк: бежит дядька, песню поет боевую. А настроение поднял так, что до сих пор помнится… Лебедева К. и Кондратьева О., рассказывая о трудовой и других повинностях, говорят: «гоняли».

Мария Ивановна Новикова — из тех, кого «гоняли» на трудповинность: «А войну-то я уже забыла… Возила песок, потом и бревна возила, я уже забыла, на станцию возила. Ездили пятью лошадями, пошлют оградку разгораживать в Белове (в войну ломали церковную ограду). Камни возили на железную дорогу из Белого Села. Церковь стоит, мы оградку расколачивали. На мост. На эту дорогу. Лошадей пять нас поедет (нам кажется, Мария Ивановна не случайно оговорилась — действительно, бабы работали «лошадьми»), мужики с ломами все, и мы поедем». «Мы, бывало, завидовали, кто остался в войну с ребятишками, а мужья на войну ушли. Их никуда не трогали, а мы, незамужние, по всем командировкам нас и гоняли», — говорит А. Березкина. Получалось, что приходилось ездить на всякие работы практически одним и тем же: «Работали. Повестки все время давали (повестки-то мы сейчас уж выкинули все). Дадут повестку — пошлют, отработаем 3–4 месяца. Только домой успеешь приехать — опять повестка, на другую работу». О. Кондратьева: «У нас в сельсовете Чернов Петр. Дрягалка его звали. Иной раз пришли, милая моя, подошвы все отвалены у нас, мочалом завязали. Только пришли домой — он опять нам повестку! И все время так! Ой, ой, ой!»

Обидно им теперь, что опять государство унижает их: «Дали только трудкнижку, а на лекарства льготы нет», — говорит А. Березкина. Потерялись документы колхоза, в котором она работала в войну. И таких много, сказали нам в архиве. Приходили и при нас пожилые женщины, просили помочь архивистов. Те даже не обещают.

Трудповинность — самая тяжелая работа — вдали от дома, без еды, без корма лошадям. Думай о пропитании сам. Самое «теплое» место на спиртзаводе, где работали соседи наших бреховцев, а то и родственники. О спиртзаводе всегда ходили легенды, как о райском месте (жидкая валюта ценилась всегда, а на спиртзаводе спирт, по мнению окружающих, лился рекой). Однако и здесь, на заводе, даже на техническом совещании обнаруживается много любопытного.

Из протокола технического совещания работников спиртзавода от 26 апреля 1943 года (присутствовало 23 человека): «Вопрос 4. Почему смена работает 12 часов, а оплата только за 8 часов? …8. Будет ли спецодежда? …10. Будут ли продукты для лесоразработок? …15. Мыло поступает только для болота, будет ли мыло другого назначения? …17. Почему не делают выходных дней и не оплачивают их?»[fn]Кимрский районный архив. Ф. 357. Ед. хр. 29. Л. 7[/fn]

Вернемся в деревню, в колхоз.

Отправка лошадей в пострадавшие районы. «В целях оказания помощи в проведении весеннее-полевых работ колхозам, пострадавшим о немецких оккупантов, исполком облсовета и бюро обкома ВКП (б) постановляют: обязать председателей райсоветов и секретарей РК ВКП (б)… не позднее 5 мая 1942 года отобрать в колхозах здоровых лошадей и направить их с полным комплектом упряжи и ездовыми, из расчета одного на 2–3 лошади, в освобожденные районы для использования на полевых работах на срок до окончания сева…»[fn]Страницы народного подвига. С.135[/fn]

Нет лошадей, что делать? Власть, областная, районная, всегда имеет совет, всегда знает, что делать. Вот и отсутствующих лошадей приказывает заменить другой тягловой силой.

Из постановления исполкома облсовета и бюро обкома ВКП (б) от 28 апреля 1942 года: «Учитывая напряженное состояние с тягловой силой во многих колхозах области и необходимости быстрейшего пополнения недостатка в тягловой силе в кратчайший срок, исполком облсовета и бюро обкома ВКП (б) постановляют:

— утвердить план выращивания бычков-воликов в колхозах области на 1942 год в количестве 80 тысяч голов…

— обязать исполкомы райсоветов и РК ВКП (б) в декадный срок утвердить и довести до колхозов план выращивания бычков-воликов…

Учитывая исключительно тяжелое положение с тягловой силой в колхозах и большую нагрузку на лошадей в предстоящий весенний сев, пленум обкома ВКП (б) требует от РК ВКП (б), райисполкомов, политотделов МТС и совхозов немедленно… приступить к обучению работам коров, быков, нетелей, с тем чтобы с первых дней сева крупный рогатый скот колхозов и колхозников был использован на полевых работах. 20 января 1943 года»[fn]Там же. С.143[/fn].

«Утвердить… довести до сведения… требует… немедленно…» — кажется, что все постановления областной и районной власти написаны по одной схеме. Более того, создается у нас мнение, что люди, сидящие в высоких кабинетах, рассчитывают, что победить в войне можно многократным повторением этих слов. Кабинетная жизнь — отдельно, жизнь людей, колхозников — отдельно…

Настоящая жизнь была другая, не всегда по приказам властей, но именно здесь, в этой жизни, приближали, как нам кажется, победу: «В войну пахали на себе. На носилках носили навоз в поле, лопатой копали», — из записей воспоминаний В. Ф. Гречкиной.

«Мы изо всех сил. У нас и лошадей-то отобрали, так мы на себе! — рассказывает К. Лебедева. — Взяли коляску лошадиную, положим мешок и тащим. Кто за оглоблю, кто за пружину, кто сзади прет! Вот. С горы-то хорошо она ездит, а в гору никак. Ой, таскали-таскали эту коляску, теперь говорят: „Пахать!“ На себе опять. Таскали плуг изо всей силы: тетка одна держит за рогачи, а мы прем. А камни! Камнистое поле-то! Теперь вспахали: „Я больше не пойду! Измоталась!“ Прям никак не могу пахать! Ну прям все боли-ит! Ну, нас и отменили, стали женщины пахать. Потом уж стали этих, быков учить… Быков, коров — нам всем прикрепили: кому быка, кому корову… О-о-ой, господи-и-и, мука-то! Утром рано встанем, приведем их, запряжем, поедем… Ка-а-к только слепни побежали — и быки наши все побежали в лес. А мы сидим наверху, с сеном, с возом, а они несутся! А оттуда никак не выгонишь. Ой, и смех и грех!… Вот еще горе какое наше было, а?… О-о-ой, вот наша жисть какая! Какая молодость-то была, а!»

Трудодни. В 1942 году в связи с условиями военного времени обязательный минимум трудодней был увеличен в полтора раза и не пересматривался до середины 1950-х годов. Колхозники, уклоняющиеся от работ в общественном хозяйстве, несли судебную ответственность[fn]Кимрский районный архив. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 145. Л. 97[/fn]. В войну не уклонялись от работы в деревне Брехово. Работали бабы, пацаны на совесть. Бабы — главные работники, «тягловая сила».

«В войну на лошади пахала. Лошадь — как ее — Вьюга! Так целину подымала! Поедешь на Вьюге, тогда у нас корова-то была, вот молока возьму, да дерунов, и так с обедом я пашу. Привинчивала ножик к плугу, чтобы резал пласты. И подымала. Поле подняла! И не в зачет все!» — из рассказа М. И. Новиковой. «Косили косами, домой не уйдешь, пока не скосишь. А сено в копны, разваливали, в копны, потом в сараи. А еще председатель придет, поглядит, как мы набиваем. Плохо набиваем — заставлял переделывать!» — говорит О. Кондратьева

Не надо было их подгонять, они сами все «везли», весь колхозный воз, еще и отказывались от более легкой работы. И высоких слов не говорили, да и сейчас не говорят. Работали изо всех сил, вот и все высокие слова. Иногда, правда, мат проскакивает. Но жизнь была такая. Вот и Мария Ивановна чуть не выругалась, рассказывая нам о том, как получала «проценты»: «Работали до темной ночи. Сено с фонарями разважживали. Опосля после работы — сено огребать. До темной ночи делали. С фонарями. Картошку возили, с фонарями, эти, проценты. Я уж забыла, сколько процентов получала, забыла».

Пацаны. Девчонки, мальчишки — вторая тягловая сила в колхозе.

«Дети работали. И с лошадьми мы, и гумно чистили: как ножичком срывали землю заступом. Мы — девчонки, мальчишки», — вспоминает В. А. Зиновьева.

«После того, как сожнут поле, — продолжает Н. Я. Грудин, — школьников посылают собирать колоски. Кто в мешок, кто в корзину. Шелушили потом, считали зерна. Победители под знаменем пионерским. Шишки сосновые собирали. „Товарищ Сталин“ с идеей — лесополосы в степях. Вот семена и собирали. Сушили. На прополку школьников посылали».

Г. И. Жигалов: «Раньше в войну в колхозе-то как? Всех заставляли. И нас, маленьких, 12–10 лет, — лошадей гоняли. Работали. Снопы, на лошадях ездили, приучали всех. Кто не достанет подседловать, помогут, нагрузят и ездят».

Работа в колхозе была для ребят в войну делом обязательным: «В войну председателем в нашем, соседнем с Бреховом колхозе, стала женщина, местная. Бригадир позвонит в железку — иди на работу. Не придешь — только если заболеешь. А в бригаде у нас одни девчонки», — говорит В. А. Зиновьева.

Голод. Мы спрашивали о голоде. «Голодали. Всем досталось хорошо. И родителям — работали задаром, и дети голодные. А то шую давали! Шую! Отбросы! Теперь и глядеть на нее не будут, а мы в жернова мололи и ели. Отходы от ржи. Давали, мололи и ели. Вот. В войну».

Школа. Мы собрали маленькую коллекцию школьных фотографий разных лет. Есть и военная: у стены школы, под окнами, стоят, сидят сорок детей, один класс. С ними сидит учительница в темной одежде. Дети одеты по-разному, мальчики без головных уборов. Некоторые девочки в платках (не шаленках). Босых не видно, некоторые в валенках. Учительница той поры, З. П. Агурьянова, рассказывала: «Классы тогда, в войну, были по 36 человек. Дети спешили домой, помогать родителям. Обувь — галоши — подвяжут веревочкой, а то босые. Не мог ходить босой — бери задание на дом. Валенки — одни на семью. Одежда вся самодельная, фабричной не было. Учились хорошо, тянулись к знаниям».

Школа в войну потеряла учителя: «Возле школы ельник: в 1941 году посадили вместе с учителями. Учитель — Петр Прохорович, из Красного Холма. Его потом взяли на войну, он не вернулся, убили», — вспоминает Е. Матюнина. Елки эти сейчас выросли в настоящий лес, стоят стеной. Вот только школы уже нет, место заняли дачники. А место красивое. В деревне, в колхозе отношение к школе было трепетное. Даже районная власть заботилась о школе: топливо, ремонт, пособия покупали, деньги на все выделяли.

Медицина. «Смертность населения в районе превышает рождаемость, особенно в летний период, бань почти нет» (Из выступления на заседании райисполкома в 1945 году зав. здравотделом Александровой)[fn]Там же. Л. 71[/fn]. Смертность, конечно, будет превышать рождаемость: к концу войны силы на исходе, питание никакое. Труд каторжный. Рождаемость низкая? А откуда высокой взяться?

Медики определили наличие в районе сыпного тифа. Принимались меры: «По сыпному тифу: принято решение райисполкома обходить семьи, делать резенсекцию, производить учет, налаживать работу бань»[fn]Там же. Ед. хр. 116. Л. 39[/fn]. Т. И. Жигалова, рассматривая школьную фотографию, нашла и себя, в плотно повязанном платке. Платок из-за вшей. Таких девочек в платочках много. Бань в деревне, да и в округе было мало, мылись в печке.

Наши выводы. Итак, что делали власти и чем отвечали крестьяне в годы войны? Власть давала плохое оружие, не успевала обучать военному делу — плохо обученные, плохо вооруженные солдаты гибли, домой возвращались немногие.

Власть давила налогами — колхозники по-тихому продавали скотину. Семьи погибших власть не освобождала даже от части налогов — крепились, платили полностью. От сборщика облигаций прятались. Усилили трудовую повинность — почти не роптали, списывая давление властей на военную необходимость. Не платили за работу, не давали питание на трудповинности — работали голодные. Посылали на лесозаготовки — работали. Посылали исполнять дорожную повинность — работали, хоть и злились. Забирали лошадей — впрягались в плуг сами, пахали на коровах, быках. Увеличили минимум трудодней — злились, но работали. Район отказал в помощи многодетным (менее восьми детей) — надеялись на себя, мог помочь председатель. Не давали лес — крепились, понимали необходимость беречь лес. Нечего было есть в деревне — пытались уехать в город. Власть заставляла работать и платить больше, чем в предвоенные годы. Колхозники почти не роптали. Работали. Как скажут, даже больше. От уплаты непосильной скрывались. Работали изо всех сил, все от малого до старого, так как видели необходимость. Власть действовала приказами, угрозами, только требуя, требуя, требуя. На человеческое слово власти были скупы. Или приказ, или лозунг.

ВОЙНА КОНЧИЛАСЬ?

«А война-то кончилась — и не верится! Ой! — чуть не плача вспоминает К. Лебедева. — Мы тогда навоз возили, на ферме. У одной девчонки всех убили братей. Она плачет, плачет! Мать умерла, отец умер, а ей десять лет, девчонке этой. Жила она у тетки… Ой, а мы, ну-ка, радость какая! Война кончилась! Война кончилась — все потише будет!…» В войну крепились, сдерживали при людях свои слезы. Отгоняли прочь. Объявили о Победе, боль от потерь родных нахлынула с новой силой. «„Война кончилась“, — объявили. Все обрадовались Незнамо как… Вернулись только двое. И в Грозине никто не вернулся. Ни в Брехове. Котов вернулся да мой хозяин. И все. И на Красной Горе никто не вернулся, ни в Жуковке… Молодняк весь забрали, и никто не вернулся, все погибли. Вот и все», — говорит М. И. Новикова. В списках из домовой книги Бреховского сельсовета за 1944–1946 годы есть запись «демобилизован» напротив шести фамилий. Мы расспрашивали о них. Оказалось, демобилизованные, пришедшие с войны чуть раньше других — инвалиды.

«Парни пришли с войны! Вот какие наши парни-то! А так — никого нету, с кем мы гулять-то будем? — объясняет тетя Клава Лебедева. — А ведь война была, мы все, девчонки, за инвалидов пошли, и безногие, и глухие, и безрукие — всякие. Всех подобрали, да. А что ж, они виноваты, что ли, которые такими с войны пришли? У нас один был, глухой-глухой, а хороший парень был, пошла девчонка замуж за него. И внутри все перебито было. А вот недавно помер. Все жили хорошо… С инвалидом, да. А хороших-то и не было! Мало хороших-то. Хорошие пришли, так они вон уехали, в Москву да за Москву, когда война-то кончилась…»

Уезжали хорошие, то есть здоровые, парни, мужчины, пришедшие с войны. Видимо, фронтовые друзья рассказывали о более «складной» жизни где-то еще, может, звали к себе. Так или иначе, бывшие солдаты, еще не осев в родном колхозе, уезжали. Кто-то в плен попал, освободили, да на работу никуда не брали потом. Приходилось уезжать на новые места, где принимали. Деревня теряла и этих. К. Лебедева рассказывает о судьбе такого парня и своей судьбе: «А я гуляла с парнем… пять лет! Война кончилась — пять лет с ним гуляла! Хороший парень. Технику кончил, Калязинскую, а устроиться нигде не устроишься. Нигде не берут. Он был пленный. Попал в плен. Вот из-за плена его никак не брали. Он взял и уехал. Уехал, ой, забыла, в какой город-то… Далеко… Мне он не писал. Я думала, что он теперь уж все, забыл меня, взяла и замуж вышла. Посватали. Только вышла замуж, а он и приехал! Ну чего же, вот вышла — живи… В Казахстан он тогда, парень-то мой, уехал! В какую далищу! Казахстан… Знать, не судьба. Я до сих пор все жалею… Вот он приезжает туда, в деревню, а мы не видимся. У меня там, дома, нет никого. Я одна осталась. А у него там был отец… Приедет, все сюда собирается. Ему говорят: „Куда ты? У нее там семья, ребятишки. Куда ты пойдешь?“ Его ругали: „Не ходи!“ А я говорю: „Пригласил бы — я бы пошла“. Ушла бы, не стала бы здесь жить. В Казахстане, там, наверно, хорошо, а? Вот такая наша жисть, девчонки». Тетя Клава до сих пор, вспоминая, «жалеет» этого парня. У нее даже глаза заблестели. Развела людей «жисть».

Солдаты, которые задержались в армии после победы, присылали домой письма, свои «победные» фотографии. Матюнина Е. И. показала нам такое фото: трое солдат, один с аккордеоном сидит на стуле, смотрит на двух товарищей, стоящих около него. Те облокотились на спинку стула, улыбаются, смотрят на своего «аккордеониста». Внизу — от руки, печатными буквами: «В День Победы». Парни молодые, веселые. Одежда: гимнастерка с погонами, галифе, начищенные сапоги. На гимнастерках — медали, знаки. Возвращались солдаты, да скоро умирали. Война сказывалась.

Вернемся к самым первым послевоенным годам, когда продолжалось сталинское время. Строгая жизнь?

Мы довольно спрашивали своих соавторов о репрессиях. Вот что нам сказали: «Сразу после войны сажали за колоски. Нарвешь колосков сколько-то, тебя председатель увидит (особенно если плохой председатель), если выроешь свеклину, вот и под суд… Дядя Вася Бобров, председатель, брата жены чуть не осудил. Родственники же… Вытащили сколько-то моркови. Зачем она тебе и нужна? Вот его, Борьку этого, чуть не посадили. Толька (портной был), дали ему год. Сидел. За что? Нарвал колосков чего-то после войны. Суд был… Мы на заводе работали, вот опоздаешь в месяц на 22 минуты — судят. Вот раньше и выходили на работу. Боялись. Зачем нам суд нужен? Это после войны, и долго так было. И мы никто не опаздывал, никогда». За частушки не сажали в нашей округе, а за колоски-морковь сажали.

А мы поняли: в послевоенное время, даже самое строгое, в деревне можно было воровать. Если действовать «по-умному», осторожно. «Осторожное воровство» — оружие, которое взяли в свой «арсенал» в первое послевоенное, а особенно в последующее время деревенские. И пусть власть грозила, например, «за кражу льнотресты последующая отдача людей под суд» (из выступления судьи на заседании райисполкома), колхозники делали выводы и старались не попадаться, если решались на воровство. «Умнели».

«После войны спокойно могли посадить, — рассказывает Н. Я. Грудин — Вот троих за пуд овса посадили у нас в деревне, поехали в Кимры, а есть надо что-то, вот продали на троих пуд овса. Посадили, дали по семь лет. Они, правда, вышли раньше: амнистия после смерти Сталина… А могли так и сидеть. Кто заложил? Не знаю… Наверно, наши и заложили…»

Жизнь колхозная. Это только кажется, что с окончанием войны облегченно вздохнули в деревне. Не совсем так.

«После войны, года два, плохо было. В войну еще не так. Более-менее. А после… Ну, все — разруха… Отец чуть не помер у меня. Из-за голода. У отца истощение было. А я как раз в отпуск приехал. Привез и хлеба, и масла. Нам на месяц отпуск дали и полностью паек. Карточку оформляем, получаем и в деревню едем. Тут вся деревня в ремесленном училась. И вот приехал, немножко откормили отца», — рассказывает Г. И. Жигалов, который жил в это время в городе, работал.

М. И. Новикова: «В войну еще более-менее. А 2–3 года потом — совсем голодные. Ничего и не было. В колхозе не оставалось уже ничего: работаешь-работаешь, а толку никакого. Ни денег, ничего. Тут уже ничего не справляли. Колхозы жили так, как придется, — выживали. Но только скотина была своя — вот чем и жили!»

Районная власть (может, по указке областной?) закрывала все возможности, лазейки для помощи голодающим колхозникам.

Власти изуверски пересчитывали все хозяйство, чтобы выгрести все, что можно. Объясняли это необходимостью. Поднимать страну из разрухи, восстанавливать хозяйство. Но народ-то не дурак, видел, как, собрав молоко, сборщики налогов снимали сливки себе в рот! Дядя Коля Грудин говорит: «Телят-тo не было, их конфисковали сразу после войны… Все были переписаны».

Колхозники умудрялись выкручиваться, чтоб как-то выжить, даже выучить детей. Жили за счет своего хозяйства, точнее, что останется после налогов: «Деньги стали давать в колхозе, когда совхоз стал. А то не было, — объясняет Н. Я. Грудин. — Что продадут с урожая — лук, помидоры — носили на рынок, в Белый Городок, после войны. Огурчик свежий, малосольный — туда. Налоги платить надо ведь? Этот — в расход. Деньги не давали, а налоги платить надо. Молоко ходили продавать, тоже в Белый Городок. Сам ходил, продавал. Яички. Молоко от каждой коровы сдавали 380 литров. Был в деревне приемный пункт, потом и в Белый Городок возили. В церковь, „освящать“ — в церкви молокозавод был. Молоко переработают, привозили оттуда обрат. Ели. Сами. Закажет кто, привезем. Телят поили. Овец держали — шерсть нельзя было продать. Обязательно сдать. Овцу режешь — шкуру обязательно сдать. Яйца сдать. Сколько-то оставалось. Черно-белые, красноватые, дымчатые коровы были. 50 кг мяса. Овец пострижешь — носки связать не с чего. Брали больше, чем Мамай. Чингисхан 10% брал. А у нас…»

Дядя Коля не один раз нам говорил, что государство зря не запретило рассказывать о действиях Мамая. Народ же может сравнить размер мамаевского налога и сельскохозяйственного натурального при советской власти и сделать вывод. Кроме налога продолжали подписывать на заем. Осталась после войны и трудовая повинность.

Мирное время не отличалось от военного по трудовым повинностям. «Трудповинность и все. Иди и работай, куда пошлют» (Гречкина).

Посылали после войны убирать убитых: «Посылали и подо Ржев. Убежишь — тебе разряд срежут. Что хотели, то и делали. Поднимали и сельское хозяйство, в Оленинском районе. Были во Ржеве. Там сильные бои-то были, там убирали, это все, трупы-то. Бывало, берешь, а там и тела-о нет, одна шинель. Кидали на телегу, всех вместе, наших, немцев. А уж потом куда их, не знаю» (Жигалов Г. И.)

Наши выводы (действия властей — ответ крестьян). Власти волокитили, не давали инвалидность — колхозники (даже их дети) добивались своего упрямством, видимо, от отчаяния. Помогали соседи. Власть имитировала выборы, ставя своего председателя — колхозники злились, ругались, при случае мстили. Депутатам-начальникам не верили, к ним не обращались. Властям не доверяли. Старались держаться от властей в стороне, стараясь «не замазаться» общением с властью, участием во власти. Власти загоняли в партию — не отказывались, но увиливали. Обнаглевших, грабивших инспекторов били, могли убить совсем. Власть закрыла церкви — привыкли обходиться без церкви. Не дает власть косить сено — научились воровать. Косить по ночам, отстаивая матом и топором свое-чужое добро. Нет сена, нет оплаты — решаются на отъезд. Заем: председатель увиливает, отнекивается, а власть давит. Налоги: людям нечем платить — власть отнимает последнее.

В первые послевоенные годы власти продолжали жить и действовать военными методами. Но в деревне остались женщины, старики да дети, за которых некому было заступиться. Разутые, раздетые, голодные, они продолжали работать, работать за себя и погибших мужиков, ничего не получая за свой каторжный труд. Накапливалась усталость, копилось озлобление, выливавшееся в мат, а то и убийство представителей ненавистной власти. Нет, не надеялись крестьяне, «слабые», на помощь власти, а спасались от ее действий.

На помощь властей, районных и областных, не надеялись даже потенциальные доносчики, предпочитавшие молчать, чтоб не стать изгоем в деревне.

Формой протеста стало выталкивание детей в город: учиться, работать, замуж — любым способом, только вытолкнуть.

В 50-е годы людей все-таки заставили работать плохо, нерадиво, предпочесть работу на стороне, нежели в колхозе.

Появилось браконьерство, самовольные рубки, варварское отношение к природе. Мы считаем, что так люди выражали, выплескивали свой протест против всего: унижения, грабежа, нищеты, несвободы.

Если властям еще как-то верили в войну, до войны, был энтузиазм соревнования, то теперь этого нет.

Власть на протяжении десятилетий мало меняла свои методы давления на крестьян: все те же кнут (раскулачивание, высылка, усиленный налог, угроза суда и увода за долги скота), пряник (приближение к власти, публичное чествование устно или через газету, почетные грамоты), принцип «разделяй и властвуй» (приветствование доносительства и доносчиков, выдвижение во власть, в партию, науськивание деревенских друг на друга), короткий поводок (паспортная система, бедность и нищета, зависимость от власти), промывка мозгов (фактический запрет вероисповеданий, пропаганда только одного взгляда на жизнь и власть всеми средствами — от плаката в доме, газетной статьи до уроков в школе), вранье, утаивание правды, отсутствие человеческого отношения к собственному кормильцу — колхознику, крестьянину.

Чем отвечал крестьянин?

Терпением, молчанием, покорностью, уходом в работу сначала. Озлоблением, агрессивностью, высмеиванием, дурачеством, созданием легенд о мстителях, уходом в работу, но уже в своем хозяйстве позже.

Потом уклонением от работы, нерадивостью, браконьерством, пьянством, исходом их деревни.

О ЖИЗНИ СЕГОДНЯ

Наши соавторы — люди достаточно пожилые, повидавшие многое, хотя редко кто из них выезжал далеко от родной округи. Жизнь их продолжает не баловать. Да вот только жизнь ли виновата? Может, это власть, государство продолжает относиться к ним так, как и прежде, в те «клятые-переклятые» годы!

Из разговора двух подруг, Кондратьевой О. и Березкиной А. (у тети Оли в гостях):

Тетя Оля: «Плохо было. А теперь и внимания на нас не обращают, говорят: „Подумаешь, какое дело — в войну работали!“»

Тетя Тоня: «А теперь нас ни во что не считают. Спрашивают медаль. А какая медаль? В войну отработала — в колхоз вернулась. А в колхозе за пустые палочки работала. Пришла в сельсовет: „справка мне нужна, на льготные лекарства“. „Ничего нету, езжай в Кимры“. А я не знаю там ничего… В сельсовет пришла, говорят: „Ничего у нас нет, ничего не даем“. Я говорю: „У меня и документов нет“. Мне: „А есть у тебя фотография?“ А тогда и не фотографировали…»

Тетя Тоня: «Ну, у тебя есть льготы какие-то за работу в тылу. А у меня этого нет, только трудовая. А по ней не дают, только по квартире льготы. Нужна тыловая».

А дело в том, что документы колхоза, где работала Березкина, утеряны. Льгот поэтому она не получает. Рассказывая, она спокойна, нет зависти к более «удачливой» подруге. Голос ровный. Но от этого еще более стыдно. Нам.

Мария Ивановна не стесняется в выражениях (говорила она на улице, у дома своего). Обидно ей за свое мучение, которое «не в зачет»: «Мучились как собаки, и не в зачет, работала всю жисть, работала за шиши… Потому что были бы мы грамотные, может, чего и было бы. А мы неграмотные. Темные люди, неграмотные. Нам скажут, то и говорить. Что дадут, то и дадут. Вот как. И военные годы не пошли, ничего… вот и все. Пенсию хорошую не заработали. Пенсия? Сто восемьдесят… Тысяча восемьсот тридцать рублей…. Ну, мне хватит»… Мария Ивановна, как почти все люди ее поколения, путается в нулях. И хоть сказала она в конце «мне хватит», понимаешь, что ее труд действительно пошел «не в зачет».

Почти оправдывается и тетя Клава Лебедева за свою большую пенсию: «Вот, говорят: „Пенсию вам дают!“ Правильно дают, нам есть за что! Мы всю войну без копейки!»

Тетя Клава Лебедева жалуется на здоровье: «Сама болею, одышка, да давление. Не могу ходить далеко. Давление, голова. Таблетки за таблеткам. Вот наши дела какие. Осталось одно вспоминанье. И война… все дело наделала… Сколько денег одних на нее пошло… А деревни… пустые!..

Сейчас бегают ребятишки — сытые, чистые, не знают, чего поесть. На улице поглядишь — мороженое, пирожное, а мы и не пробовали. А теперь бы поела — зубов нет, нельзя есть».

Наши герои (героини) о своей жизни. Тетя Тоня: «Другой раз сидишь, плачешь, как вспомнишь. А и плакать нельзя. Могу совсем ослепнуть. Теперь уж чего? Одна память осталась…»

Мария Ивановна: «Теперь никого в деревне-то нету, одна я живу. Все уж загнулись, а я живу…»

Тетя Оля: «Теперь чего уж, теперь все уж прожито, наплевать уж. Теперь уж как-нибудь потихоньку дожить».

Тетя Клава: «Какая наша жисть… Не надо никакой войны, спаси и сохрани. Живите спокойно. Нам-то всем досталось…

Мы здесь ходим такие все бабушки — от силы пять лет, все помрем. А вам надо жить. Вы старайтесь. И глядите. За нами тоже все глядели. Глядели и учили. Мы слушались. Вот так… Вот все».