Как наших дедов забирали

«Совсем по-другому я теперь смотрю на историю…»

От составителя

Никакой специальной номинации по этой теме не объявлялось, и это сделано организаторами конкурса совершенно сознательно[2]. Нам важно было показать (и за 8 лет существования конкурса мы даже не сотни, а тысячи раз имели возможность в этом убедиться), что тема репрессий, описание арестов, высылки, депортаций, возникает без всяких специальных призывов, сама собой, когда школьники рассказывают истории своих семей, описывают судьбы разных людей, живших в России в 20-50-х годах прошлого века.

И это их собственный, хоть и не всегда осознанный, ответ тем, кто сегодня пытается снова внушить обществу, что подростки не поймут трагизма нашего прошлого, что, узнав правду о нем, вырастут антипатриотами, что им нужна специально сконструированная счастливая и не отягощенная призраками прошлого идентичность.

Это очень весомый ответ, поскольку сегодняшние школьники, несомненно, становятся не только свидетелями того, что происходит с памятью о репрессиях, о Гулаге в российском обществе, но и жертвами интенсивного процесса новой мифологизации и инструментализации советского прошлого, и, прежде всего, сталинского периода. Такие процессы приносят свои плоды: все данные социологических опросов, проведенных в последние годы, показывают неуклонный рост «рейтинга» Сталина, на фоне других фигур российской истории. И среди тех, кто оценивает деятельность Сталина положительно, к сожалению, все больше молодых.

***

Прежде всего, надо отдать себе отчет в том, что сталинская эпоха для сегодняшних молодых очень давнее прошлое. Это порой трудно представить себе людям, чьей жизненной целью было сделать все, чтобы российское общество узнало правду о прошлом; убежденных в том, что, узнав эту правду, наше общество навсегда простится с этим прошлым.

Однако процесс преодоления оказался гораздо труднее и мучительнее, чем это представлялось в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда появились на свет нынешние 15–18-летние. Что могли они знать о сталинской эпохе, и о долгой и мучительной борьбе за историческую правду, которая предшествовала их рождению? К тому же их родители, их близкие, занятые в эти годы трудным процессом врастания в новую жизнь, да и просто выживанием, слишком часто погружали их в неотрефлексированную ностальгию, задним числом окрашивая минувшую эпоху в светлые тона. А пока они росли, наше прошлое снова все больше и больше становилось предметом общественной борьбы.

С чем же сталкиваются они сегодня в пространстве культурной и коллективной памяти о политических репрессиях и терроре? Для понимания этого присылаемые ежегодно тысячи работ на конкурс « Человек в истории» вот уже в течение восьми лет служат для нас хорошим барометром.

***

Для родителей нынешних старшеклассников и студентов, и фактически уже для их бабушек и дедушек главными носителями памяти о репрессиях были живые свидетели, люди, пережившие ГУЛАГ. Эта память жила в тайных, запретных комнатах прошлого, жила не только в кухонной и семейной истории, но и в молчании, в сокрытии правды, и может быть, еще и поэтому вызывала такой интерес.

Каждый, кто серьезно изучал лагерную мемуаристику или записывал биографические интервью, знает, какими противоречивыми, односторонними и полными мифов бывают рассказы очевидца. (Можно вспомнить, как скептически относился к «сложению» разных памятей, Варлам Шаламов, который был убежден в том, что это не может дать истинной картины ГУЛАГа). И все- таки именно живая память была главным источником знания о репрессиях в 50–80-х годах ХХ-го века.

Но у нынешних молодых такого непосредственного источника фактически больше нет. Сегодня беседа с живым очевидцем для них большая удача (об этом свидетельствуют многие работы нашего исторического конкурса). Тут у них еще меньше шансов на встречу, чем с военными ветеранами. Уходят и самые последние сталинские жертвы – те, кто оказался в лагерях уже в послевоенные годы. Да и где нашим подросткам их найти – если таких людей уже нет в собственной семье? Встречи с ними сегодня очень редко устраиваются в школах, и старшеклассники едва ли попадают на мероприятия, где они могли бы познакомиться с жертвами политических репрессий.

Сегодня их главные свидетели – это те, кто в 1930–1940-х годах сами были детьми, или, в лучшем случае, уже школьниками; дети репрессированных, пережившие травму ареста и расставания с родителями, помещенные НКВД в детские дома или передававшиеся с рук на руки родственникам, росшие с клеймом «сын» или «дочь врага народа»[3]. Именно эти люди (как можно судить и по работам, помещенным в этот сборник) являются сегодня главными носителями коллективной памяти о репрессиях. Безусловно, их рассказы, если они способны поделиться этим опытом, действуют на подростков, особенно на семейном уровне:

Из рассказов моих родственников, документальных свидетельств я узнала о тех страшных событиях, которые пришлось пережить всем советским людям, в том числе и моим родственникам. Я хотела понять причины тех трагических событий, которые «сделали» моих родственников «врагами народа», одного лишили жизни, а других превратили в изгоев. Страшно подумать, что ещё два десятилетия назад об этом нельзя было ни говорить, ни тем более, разбираться в причинах. Моя бабушка говорит, что в семьях, в которых были репрессированные, старались долгое время не упоминать о них. Информацию о них скрывали, словно хотели вычеркнуть их из памяти[4].

Кроме того, это рассказы бывших детей, тогдашних ровесников нынешних подростков, и их детский опыт вызывает у них особый интерес.

Однако, свидетельства детей «врагов народа» – это лишь сегмент памяти о репрессиях, в нем нет непосредственной информации о механизме террора, нет и реального лагерного опыта. Их опыт, их травма другого рода. Эти люди с самого раннего детства жили с раздвоенным сознанием. Многие, продолжая верить в невиновность своих родителей, были вынуждены всячески доказывать свою лояльность и преданность режиму, и сами постоянно испытывали страх перед возможными репрессиями. Тяжелая травма приспособленчества и двоемыслия, переносилась и в той или иной форме на последующие поколения. Мы видим, как этот травматический опыт передается и нынешним молодым, – например, в виде фразы, которая цитируется во многих сочинениях, поскольку эти люди повторяют ее в разговорах со школьниками: едва ли не все заверяют, что, несмотря ни на что, «не озлобились», не стали противниками советской власти, в свое время вступили в коммунистическую партию, сделали советскую карьеру. И поэтому едва ли не самое трудное для сегодняшних подростков – понять, как же все это совмещалось в сознании людей, как включались механизмы вытеснения, как загонялись вглубь полученные в детстве глубочайшие травмы?

***

С уходом живых свидетелей сталинских репрессий, с постепенным исчезновением коллективной памяти, становится ясно, что сегодняшних молодых фактически уже окружает пространство истории, а не живой памяти.

Что остается им в виде этой истории, существующей в формах культурной памяти о политических репрессиях, о Большом терроре? Это пространство, которое в конце 1980 – начале 1990-х обещало стать пространством общенациональной памяти, за прошедшие пятнадцать–семнадцать лет не только не сделалось таковым, но и явно все больше сужается.

И все же, что из этой культурной памяти реально доступно нынешним подросткам?

Это, прежде всего, художественная литература, включенная в школьные программы и предназначенная для обязательного чтения. Но на фоне постоянного сокращения школьных часов, отведенных на литературу, сокращается и список произведений, посвященных репрессиям. Фактически в программе оставлены лишь «Один день Ивана Денисовича» Солженицына и «Реквием» Ахматовой. Выведены из списков для обязательного чтения и «Доктор Живаго» Пастернака, и «Жизнь и судьба» Гроссмана, и «Колымские рассказы» Шаламова.

Судя по тем цитатам, которые используют в своих сочинениях школьники, которые они берут в эпиграфы, в их памяти в основном задерживаются строки «Реквиема» Ахматовой, которые они цитируют чаще всего, иногда и без ссылок на автора.[5].

Все остальное – опубликованные в эти годы многочисленные лагерные мемуары, и тем более историография по теме ГУЛАГа, читается лишь теми, кто специально интересуется этой темой, а их, естественным образом, становится все меньше. Как правило, даже студенты гуманитарных факультетов не могут одолеть «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, не знают лагерной мемуаристики, которую когда-то в самиздате читали их родители. Мимо них проходит и главное достижение историков за минувшие годы – опубликованные сборники рассекреченных архивных документов, раскрывающих механизм репрессий.

И что не маловажно – в процессе новой ревизии нашего прошлого книжные магазины наводнены разного рода литературой и квазиисторической, и псевдопопулярной, в которой осуществляется явная и неявная реабилитация сталинского режима, самого Сталина, его соратников, и, прежде всего, органов госбезопасности. Разобраться молодым читателям в этом мутном глянцевом море очень трудно. (Примеры выжимок из такого рода литературы и текстов, взятых из неотфильтрованного интернета мы, к сожалению, все чаще встречаем сегодня и в работах присылаемых на наш конкурс).

В школьной программе по истории углубленному изучению террора и политических репрессий также фактически нет места, разумеется, нет и специального пособия на эту тему:

Начиная эту работу, я мало что знал о Вятлаге. Знал лишь, что это был один из сталинских лагерей, в котором в конце 1930–1950 годов содержалось большое количество заключенных, многие из которых были осуждены по политическим статьям. Но мои одноклассники и даже учителя знали еще меньше: большинство не знали совсем, а некоторые говорили: «Вятлаг – это какая-то постройка», «жилище», «ветеринарный лагерь» и другое. А ведь Вятлаг, Вятский лагерь, находился на территории нашей области, возможно, в семьях опрошенных были репрессированные родственники.

Наверное, это происходит потому, что в школьных учебниках о сталинских лагерях – один абзац.

***

Итак, мы видим, что через письменные и литературные источники, да и через школьные учебники, память о репрессиях передается все слабее. А что происходит у нас с местами памяти о преступлениях сталинизма, которые должны стимулировать интерес и внимание к этой теме? До сих пор в России нет общенационального памятника, нет музейного комплекса, который стал бы символом расчета с прошлым, и создание его в ближайшие годы представляется все менее реальным.

Конечно, за эти годы возникло много разного рода памятных знаков и закладных камней, посвященных памяти жертв политических репрессий. Они ставились, как правило, по общественной и даже частной инициативе отдельных граждан, иногда в длительной борьбе с местными властями, и в основном на местах массовых расстрелов или захоронений жертв. Но к этим памятникам ездят сегодня, в основном, дети погибших, и в очень редких случаях, в день памяти жертв политических репрессий – 30-го октября, отдельные учителя приводят туда и школьников. (Как показывает опыт нашего школьного конкурса, такого рода мероприятия производят впечатление на подростков, и у них возникает желание узнать побольше и о репрессиях и о судьбах конкретных людей).

Но этот день все-таки не стал общенациональным днем памяти и скорби – в сильной степени потому, что российская власть и общество не стремятся сделать память о политических репрессиях фундаментом для строительства нового общества. Нет сегодня национальной программы сохранения и распространения этой памяти. Поэтому так мало мемориальных досок и памятников в городах и они почти отсутствуют в деревнях и поселках. А как мы убеждаемся при чтении школьных работ, если бы на сохранившихся домах были надписи: в этом доме были арестованы….отправлены в ссылку…. депортировано такое-то количество людей, среди них детей… – то это, несомненно, действовало бы и на подростков[6].

Как показывают многие сочинения, именно желание не только узнать, но и своей работой увековечить память о человеке, у которого нет могилы, двигало многими молодыми авторами:

Проезжая по ул. Ленина, невольно обращаешь внимание на старинное здание с надписью «Николаевская аптека». Необычность здания, названия вызывают желание узнать об этой аптеке, о ее истории.

В процессе сбора информации мне удалось установить, что владельцами этой аптеки с момента ее появления были немцы. А последний ее хозяин В. Берман был репрессирован. Причем выяснилось, что такая же судьба была и у многих других немцев, проживавших в первой половине XX века в нашем городе. Эта тема глубоко заинтересовала меня. Мне, как будущему историку, важно было провести собственное историческое исследование, тем более что данная тема в нашей области недостаточно изучена. В основу моего исследования была положена трагическая история немецкой семьи – семьи бывшего владельца Николаевской аптеки В. Бермана. Свою работу я решила назвать строчкой из стихов поэта Николая Майорова «Им не воздвигли мраморной плиты». Многие репрессированные граждане погибли в тюрьмах и лагерях НКВД. Родственники погибших и пропавших без вести до сих пор не знают всю страшную правду об их судьбе, о месте их захоронения, где можно склонить голову в память о родных и близких.

В российских городах не водят экскурсий под условным названием «Топография террора», школьникам не показывают здания, где в сталинские годы были следственные тюрьмы, где размещались органы безопасности. Несомненно, такого рода экскурсии, мемориальные доски, на которых было бы написано количество арестованных и расстрелянных в этом месте людей, сыграли бы свою роль в формировании культурной памяти.

Очень мало школьных музеев, где собирались бы такие материалы о политических репрессиях о терроре. (В нашем конкурсе как раз есть очень удачные отдельные примеры такой работы, по собиранию свидетельств о судьбах репрессированных школьников и учителей).

Да и в настоящих краеведческих и исторических музеях, как правило, слабо представлена тема репрессий, даже в тех местах, где города возводились на местах лагерей руками заключенных.

Кроме того, многие экспозиции такого рода были созданы в начале 1990-х годов, с тех пор не обновлялись и порою имеют доморощенный, несовременный вид. В эпоху огромных видео- и электронных возможностей для создания современных экспозиций и инсталляций, такие выставки не могут привлечь внимания современного подростка. Почти нет музеев в реальных местах памяти о ГУЛАГе, там, где были лагеря.[7]-

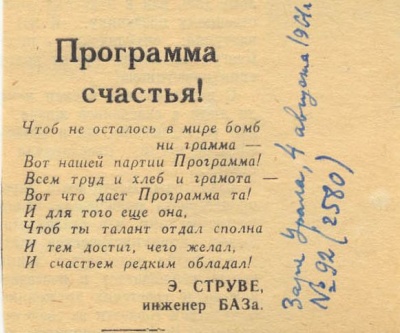

Отсутствие визуального ряда – одна из основных трудностей в создании для молодых культурной памяти о политических репрессиях и Гулаге. Эта память передавалась предыдущим поколениям лишь в вербальной форме, устной или письменной, а для нынешних подростков гораздо большую роль играют зрительные впечатления. Нет документальных киносвидетельств о ГУЛАГе, (существует лишь несколько небольших фильмов пропагандистского характера, самый известных из них о Соловках начала 1930-х годов, по сути ничего не показывающий из реальности этого лагеря). Редкие, чудом сохранившиеся фотографии, сделаны вольнонаемными (например, во время спектаклей лагерных театров), но разве могут они хоть в какой-то мере передать атмосферу ГУЛАГа? Таким образом, мы и в самом деле лишены чрезвычайно важного для нынешних молодых людей визуального механизма воздействия.

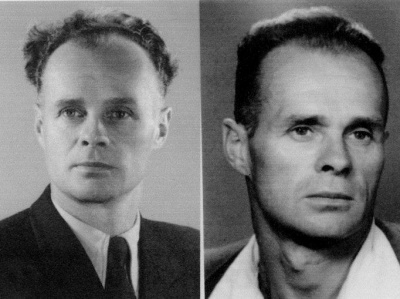

Тем большее значение приобретают архивные источники, документы, уже одним своим видом, бумагой, формулировками и орфографией, создающие для школьников аутентичную атмосферу эпохи. Работы школьного конкурса свидетельствуют о том, какое сильное впечатление на подростков производят, например, документы из следственных дел, тюремные фотографии, сделанные при поступлении заключенного, письма из лагерей и в лагерь (особенно детские из детских домов), рисунки. Поэтому одним из важнейших направлений формирования культурной памяти о политических репрессиях, несомненно, могла бы стать архивная педагогика, когда какие-то учебные часы школьники с учителями проводили бы в архивах, знакомясь с реальными документами по истории террора.

***

Очевидно, что если процесс создания общенациональной памяти о терроре будет приостановлен, фактически сведен на нет, то есть реальная опасность, что сталинская эпоха, чем дальше, тем все больше, будет представать перед молодым российским поколением либо в виде телевизионного китча, либо как образы из документальных съемок сталинской эпохи, рисующих, прежде всего, пропагандистскую монументальную. красоту Большого стиля..

И все же девятилетний опыт мемориальского школьного конкурса свидетельствует о том, что интерес к трагическому прошлому России ХХ века у молодых безусловно есть, что можно искать и находить формы и способы для серьезного и честного разговора с ними, и что школьники вполне способны включаться в строительство нашей сегодняшней культурной памяти о репрессиях.

Выборка из наиболее характерных работ на эту тему, помещенная в этом сборнике, кажется нам в этом смысле весьма показательной.

Эти тексты свидетельствуют о том, что:

Память эффективнее всего передается через историю семьи и человеческую историю. Это вызывает не только сочувствие и боль, но и желание понять:

То, что я услышала, узнала, увидела за год моей работы – меня потрясло. Совсем по-другому я теперь смотрю на историю, на жизнь, быт своих односельчан. Когда читаешь учебник, даже архивные материалы – не ощущаешь боли, того ужаса, который слышишь из уст переживших чудовищную несправедливость по отношению к себе, своим детям, близким и родным.

Архивные документы – их сухой, не пафосный но ужасающий «кафкианский» язык, смысл могут также чрезвычайно сильно воздействовать на поколение, будущих юристов и нотариусов, и они могут стать союзниками в борьбе за открытие архивов:

Читая протокол допроса, я поняла, как тяжело было Николаю Никитичу в тюрьме, ведь он оговаривает не только себя, но и своих знакомых в Казани…Проанализировав протокол допроса, я поняла, насколько необоснованными были обвинения, выдвинутые против него: на вопрос следователя о контрреволюционной, антисоветской агитации мой родственник прямо отвечает, что это были «обывательские разговоры»

Погружаясь в это прошлое, школьники начинают понимать отрицающий всякое правосудие механизм репрессий:

Меня очень поразил, тот факт, что моего прапрадеда Чукашева Николая Никитича тройка НКВД Татарской АССР 6 января 1938 осудила к высшей мере наказания, а уже 14 января того же года решение тройки приведено в исполнение. А как же право на обжалование? Помилование? Почему не суд вынес решение о лишение человека жизни, а какая-то «тройка НКВД»?

Пытаясь понять причины происходившего, школьники убеждаются в абсурдности всей системы террора и начинают осознавать, что то значило для их близких, и для все страны:

Что же представляет собой моя семья… Из четырех прадедушек – репрессировано было три (Наум Наумов расстрелян, Иван Свиридов (лагерь под Воркутой), Константин Панаиотиди, (высылка в Сибирь)…

На почве этого знания у них исчезает циничное и равнодушное отношение к прошлому:

Недоумение, боль и гнев возникает при виде этого сфабрикованного дела на «врага народа». Малограмотный человек, работающий дворником при школе №26 на Проспекте Революции – «агитатор»?! Где, кого и о чем он агитирует? Кто его слушает? Кому какой вред несут мысли безграмотного человека?!

Никогда бы не подумала, если бы ни это дело, что вот так просто, за вскользь произнесенное вслух слово, фразу можно было поплатиться жизнью. Наверное, и сам обвиняемый, будучи арестованным во второй раз, едва ли понимал, какая судьба ожидает его, поэтому продолжал возмущаться несправедливостью и нарушением прав по таким ничтожным, в сравнении с потерей жизни, поводом.

Репрессии для очень многих семей, судьбы которых описывают наши школьники, начинаются гораздо раньше 1937 года, и год «Большого террора» ставит в судьбах их прадедов лишь последнюю трагическую точку. И, несомненно, их исследования в очередной раз опровергают снова и снова оживающий миф о том, что репрессии 1937 года были направлены в основном против партийной номенклатуры, потому что среди героев их работ – представители всех слоев общества.

И главное, что каждое поколение должно для себя заново осваивать пласты нашей истории, и что многие из них к этому готовы:

В этом году я решила писать работу о судьбе репрессированного. Я уже готова к этому. Мой дедушка много рассказывал мне о Сталине, Ежове, Берии, какое страшное было время, как уничтожали людей, «гноили» в лагерях, унижали человеческое достоинство, и как любой простой человек мог стать «врагом народа». Мой прадед Сапогов Григорий Иванович был послан в тюрьму и расстрелян как «враг народа». Никто об этом в семье не говорил, кроме деда.

Не могу согласиться с теми взрослыми, которые говорят: «Тебе еще рано этим заниматься. Будешь старше, тогда». А кто вообще может определить, когда рано или когда поздно? Я слышу аргумент – не нужно разрешать детям во всем этом «копаться». И, может быть, нам не всегда понятны многие процессы, происходившие в нашей стране, но пропустить через себя судьбы людей, разглядеть, где справедливость и несправедливость – мы в состоянии.

[1] Это десятый сборник работ победителей конкурса опубликованный Мемориалом.

[2] В отличие от нашей обычной практики, как это было, например, в конкурсе 2004-2005 года, когда главной номинацией стала тема « Цена победы».

[3] По принятым по инициативе общества «Мемориал» российским законам эти люди также считаются официально жертвами политических репрессий.

[4] Здесь и ниже выделенные курсивом цитаты из работ, публикуемых в этом сборнике.

[5] Надо признать, что некоторую положительную роль играют появившиеся в последние годы телесериалы и по романам Булгакова и по «Доктору Живаго» и по роману А. Рыбакова «Дети Арбата», и по роману Солженицына «В круге пером», и совсем недавно по биографии и рассказам Варлама Шаламова. Однако школьники, как правило, не часто смотрят подобные экранизации.

[6] Очень хороший пример установления местного памятника жертвам репрессий при активнейшем участии школьников – в деревне Новый Курлак Воронежской области, откуда каждый год приходят работы на наш конкурс.

[7] Исключением является музей «Пермь 36» возникший по инициативе энтузиастов в бывшей зоне для политических заключенных. Но лагеря-то были повсюду, а этот музей фактически единственный и находится в уральской глуши.