«Мемориал учит сомневаться»

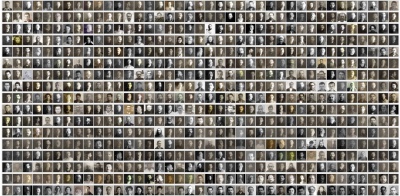

Всероссийский конкурс школьных сочинений «Человек в истории. Россия – XX век» уже 16 лет проводит Международное общество «Мемориал», Международный благотворительный фонд имени Д. С. Лихачева, Союз краеведов России и кафедра региональной истории и краеведения РГГУ. Десятки тысяч исследовательских работ прислано на конкурс из всех регионов страны. В этих работах – судьба Россия, огромная и трагичная, собранная, как мозаика, из маленьких человеческих судеб. Самые лучшие исследования вошли в издаваемые «Мемориалом» сборники – и это сильная документалистика, стоящая без преувеличения, в одном ряду с известными художественными произведениями, описывающими реалии революций, войн, репрессий, депортаций, голода, ГУЛАГа, гигантских строек в сибирских лесах…

Ежегодно весной «Мемориал» проводит в Москве награждение финалистов конкурса – его участники, а также их учителя и родители приезжают в столицу, знакомятся и общаются, посещают лекции, музеи, театры и тематические экскурсии. Авторы лучших работ получают стипендию для учёбы в вузе от Фонда Михаила Прохорова и далее продолжают участвовать в организации конкурсов. Так сложился коллектив волонтёров-вожатых – финалистов прошлых лет, которые теперь принимают участие в различных мероприятиях академии-школы лауреатов конкурса в Москве. Сегодня мы публикуем интервью с несколькими вожатыми, для которых конкурс «Человек в истории. Россия – XX век» стал толчком для нового этапа развития личности.

Ксения Якимова окончила школу № 16 в городе Карпинске Свердловской области, сейчас является студенткой МГУ, юридический факультет.

Ксения Якимова окончила школу № 16 в городе Карпинске Свердловской области, сейчас является студенткой МГУ, юридический факультет.

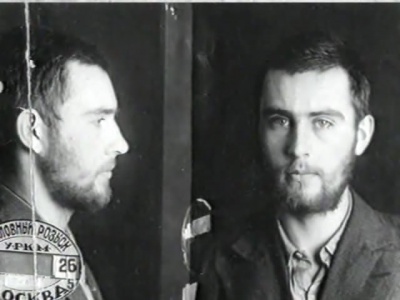

Ксения четырежды становилась лауреатом конкурса, ее исследования были посвящены теме политических репрессий в СССР: судьбе священников, истории своей семьи, в которой репрессирован дедушка (немец и «кулак»), а также жизни художника Льва Вейберта, русского немца, пережившего в юности депортацию и принудительный труд на угольных копях.

«Этот конкурс действительно повлиял на мою жизнь. Заставил поверить в свои силы – что возможно приехать в Москву, победить, учиться здесь. Но, в то же время, это был единственный конкурс в моей жизни, в котором главное не победа, а участие – хотя я не очень люблю этот принцип. Здесь действительно нереальная атмосфера, когда ты впервые приезжаешь на академию-школу, тебя затягивает. Еще один плюс конкурса – здесь тебе не „штампуют мозги“, не хотят услышать что-то определенное, а действительно интересуются твоей точкой зрения, даже если думают не так, как ты. Обычно на конкурсах не бывает атмосферы дружбы, все конкурируют, все заняты только своей подготовкой, а здесь ребята общались тесно, а при расставании лились слёзы».

Ксения сетует на то, что в их школе учителя не склонны были заниматься с учениками историей России в том ракурсе, который интересует «Мемориал» – да и она сама никак до поры не выделяла историю среди других предметов, увлекаясь журналистикой. Ее научными руководителями стали Наталья Михайловна Паэгле, журналист, автор книг «За колючей проволокой Урала» и других трудов о политических репрессиях, а также мама, Наталья Викторовна Якимова.

Работая над своими исследованиями, Ксения поняла, насколько эта тема до сих пор табуирована.

«Меня поразило нежелание некоторых людей распространять информацию о репрессиях, закрытость архивов, отказ украинских архивов в выдаче документов, которые там точно хранятся – я писала, запрашивала, но мне отказывали, хотя я и родственник. Многие люди просто боятся говорить, хотя прошло уже больше 70 лет. Одна бабушка после нашей беседы две недели названивала моей маме и умоляла быть осторожными, „не ломать девочке судьбу“. Поразила масштабность репрессий – у нас маленький город, всего около 36 тысяч жителей, и вроде бы в нём всё благополучно, на поверхности тишина, но стоит задать вопрос, и оказывается, что у 95% кто-то в семье репрессирован. Возможно, это из-за того, что в наши края массово ссылали немцев. Меня поразило приписываемое Сталину высказывание о том, что смерть одного человека это трагедия, а смерть миллионов – статистика. Я с этим категорически не согласна. Разве смерть миллионов не есть трагедия, совокупность единичных трагедий?»

Александр Воронов окончил школу № 32 в городе Астрахани, сейчас является студентом факультета физико-математических и естественных наук РУДН, изучает химию.

Александр Воронов окончил школу № 32 в городе Астрахани, сейчас является студентом факультета физико-математических и естественных наук РУДН, изучает химию.

«О конкурсе я узнал от своей учительницы по мировой художественной культуре Тарасенко Людмилы Вадимовны, она мне предложила несколько тем на выбор, и я остановился на судьбе Кшиштофа Немыйского, настоятеля астраханского костёла. Работа не прошла в финал, но я имел возможность поехать в Варшаву на русско-польскую школу. Со второй работой „Из тьмы забвенья“ (научный руководитель – Людмила Вадимовна Тарасенко) я в 2012 году в финал прошёл и приехал в Москву, мне тогда очень здесь понравилось!»

Александр говорит, что до конкурса в «Мемориале» не задумывался особо о прошлом страны, своих соотечественников и, в сущности, не верил, что возможно было безнаказанно развернуть массовое убийство невинных. «Когда я узнал, что таких жертв были миллионы, у меня просто волосы дыбом встали, мне захотелось побольше об этом узнать, понять для себя, разобраться, как это вообще могло произойти. И с этого всё началось. Мои исследования помогли мне глубже понять отечественную историю. Сейчас я занимаюсь химией, но мои опыты не прошли даром – когда я вижу, что одногруппники совершенно ничего не знают об истории, меня это огорчает. С ними невозможно поговорить о репрессиях, о судьбах их ближайших родственников, их взгляды вообще достаточно догматичны.

Но зато у меня есть возможность общаться с друзьями по конкурсу, по академии-школе. Это просто замечательный конкурс, разве можно отказаться от него по своей воле – даже если теперь я химик или инженер?»

«История – особая наука, которую должен знать каждый, на мой взгляд. Именно принимая участие в конкурсе, я научился анализировать всё, что я узнаю, и я уже не могу воспринимать информацию однобоко, «Мемориал» освободил меня от цепей единственно правильной точки зрения. Очень важно научиться сомневаться, и именно «Мемориал» безупречно этому учит. Всегда есть нечто неопределённое, есть иные ракурсы, и мы не можем замалчивать то, что не укладывается в стройную концепцию – хотя в большинстве мест случается именно так. В «Мемориале» работают замечательные люди, с которыми интересно общаться, даже просто слушать их одно удовольствие. Сюда приезжают ребята, с которыми потом не хочется расставаться. Мы посещаем интересные места: театры, экскурсии, прекрасны наши прогулки по Москве. Я могу сказать, что первый приезд в «Мемориал», в Москву, стал самым ярким событием моей жизни».

Егор Тухватулин окончил лицей № 1 в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сейчас является студентом Байкальского университета экономики и права, изучает юриспруденцию.

Егор Тухватулин окончил лицей № 1 в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сейчас является студентом Байкальского университета экономики и права, изучает юриспруденцию.

На XIV конкурс Егор представил работу «Финская страница в книге репрессий» (научный руководитель – Нэля Владимировна Бубнова) о судьбе финна, скрывавшегося от службы в финской армии в сибирском посёлке Тайшет и арестованного в 1937 году. В 2013 году Егор получил третью премию за эту работу, в следующем году уже выступил в роли вожатого.

«Такие сильные ощущения испытываешь, когда держишь в руках документы, подписанные заключённым, который уже приговорён. По подписи под протоколом видно, что человек в смятении, рука дрожит… Сделать исследование максимально качественно меня подталкивал внук героя моей работы, который ничего не знал о судьбе своего деда. Мы искали справки, копались в архивах, было нелегко, но мне удалось как-то заполнить белые пятна и структурировать работу, высказать гипотезы о том, что могло происходить тогда. Разыскивать документы и выяснять судьбу очень интересно – вот был простой человек, который трудился, хотел жить, но попал под колёса системы и был раздавлен… Когда ты просто изучаешь историю по учебникам, ты об этом не задумываешься, а начинаешь узнавать подробности – и понимаешь намного больше».

«Сейчас я являюсь обладателем стипендии от Фонда Михаила Прохорова, а все стипендиаты принимают участие в работе академии-школы – кроме Егора Тухватулина, который живёт в Иркутске! /Смеётся/ Но я настоял на своём участии, потому что здесь потрясающая атмосфера и потрясающие люди. Весь год ты вспоминаешь об этом конкурсе и о том, как было хорошо, какие ты получил эмоции. У англичан есть понятие culture shock, «культурный шок» – ты приезжаешь в Москву и понимаешь, что об этих местах когда-то слышал, читал, а теперь находишься в эпицентре, можешь увидеть и прикоснуться. Потом, встречи с людьми. Например, у нас была возможность поговорить с первым министром экономики России Андреем Нечаевым – услышать из первым уст мнение такого человека дорогого стоит. Общение с Сигурдом Оттовичем Шмидтом на меня произвело большое впечатление, мы поговорили всего минут 10, но незабываемо то, что он говорит, как он говорит, его всеобъемлющие знания. В учебнике истории ссылаются на труды Сигурда Оттовича, а ты был с ним знаком, ты с ним общался – это потрясающе! В 2013 году после дебатов в «Мемориале» меня позвали на радио «Эхо Москвы», я сидел в том же кресле, в котором раньше сидели наши видные политики и звёзды, общался с Ксенией Лариной и имел возможность в прямом эфире рассказать о свой работе».

Дмитрий Толстолуцкий окончил школу № 23 в посёлке Красногорняцком Ростовской области, сейчас является студентом Саратовской юридической академии.

Дмитрий Толстолуцкий окончил школу № 23 в посёлке Красногорняцком Ростовской области, сейчас является студентом Саратовской юридической академии.

В конкурсе «Человек в истории. Россия – XX век» Дмитрий участвовал дважды. В 2011 году писал совместно с Николаем Ильченко работу «Мы хотим дружить сегодня» (научный руководитель Светлана Ивановна Мумикова) об отношениях России и Польши. Он вспоминает: «Осенью 2012 года нас пригласили в Москву на русско-польскую школу, с ребятами из Польши мы общались здесь 10 дней, это было очень интересно. Я рад, что ребята узнали, что Россия это не только матрёшка, балалайка, медведь, водка, а что у нас достаточно культурный, образованный, хороший и добрый народ. А мы стали понимать, как они смотрят на миру, какую оценку дают тем или иным политическим событиям. Мы до сих пор дружим и общаемся.

Следующую работу я писал в соавторстве с Татьяной Сёминой, она была посвящена донскому казаку Капитону Мельникову, который вёл свой дневник примерно с 1880-х до 1950-х годов, там описана и Первая мировая (о военной судьбе Капитона Мельникова), и тяжёлые советские годы, голод 1933 года на Дону… Вот в учебниках написано: был голод, люди выживали так-то и так-то, погибло столько-то. Пара предложений, сухая статистика. Но когда ты начинаешь читать первоисточник, свидетельства человека, который сам всё пережил, описание голода день за днём – всё совсем по-другому воспринимается. В каком учебнике напишут о большом нашествии мышей, губивших урожай, на который так рассчитывали голодные люди? Копаясь в этой информации, мы много нового узнаём, расширяем свой кругозор, по-новому относимся к тому времени. К тому же «Мемориал» выпускает сборники наших работ, которые могут прочитать другие люди. Можно сказать, что после этого конкурса я повзрослел, утратил какую-то детскую наивность, понял, что всё это действительно очень серьёзно, начал по-иному относиться к жизни. Я стал более ответственным».

Юлия Рыбалкина выросла в городе Ростове-на-Дону, сейчас является студенткой Ростовской академии архитектуры и искусств.

Юлия Рыбалкина выросла в городе Ростове-на-Дону, сейчас является студенткой Ростовской академии архитектуры и искусств.

«Много лет назад я писала вместе с одноклассницей Полиной Науменко на конкурс работу про Новочеркасск, мы заняли первое место, а потом я стала приезжать в качестве вожатой. Из времён написания работы мне запомнились посещения архива – я думала, что там полный порядок, всё по полочкам, а оказалось, что в архиве всё буквально навалено, и мы пытались найти то, что нам нужно, фотографировали газеты, а потом уже выискивали информацию. Меня, помню, ещё поразило, что наш город два раза посещал Маяковский и всегда отзывался о Новочеркасске негативно, это отражено в стихотворении „Голубой лампас“».

«Я трижды приезжала на школу-академию, здесь прекрасная атмосфера, все такие умные, здесь интересное общение, новые знакомства, свежий глоток. Мы дружим с теми, с кем познакомились в Москве. Эта школа очень полезна в социальном плане, ты общаешься с людьми из разных городов, узнаёшь их культуру, понимаешь, какая Россия. К тому же, здесь каждый раз – праздник. Мне этого заряда бодрости на год хватает».

Наталья Гордина окончила школу № 3 в городе Ртищево Саратовской области, сейчас студентка МГУ, юридический факультет.

Наталья Гордина окончила школу № 3 в городе Ртищево Саратовской области, сейчас студентка МГУ, юридический факультет.

«Поучаствовать в конкурсе предложил мне учитель истории Александр Владимирович Морозов. Я написала работу об истории храма во имя Александра Невского, построенного в XIX веке на общественные деньги, и о судьбе служившего в нём священника. В школе подобных исследовательских проектов нет в принципе, ты только читаешь учебник, а здесь ты сам всё ищешь, до всего докапываешься, сам ходишь на интервью, в архив – ты такой взрослый! Ты сам пишешь историю. Показываешь свою заинтересованность и в ответ видишь заинтересованность других. Когда ты общаешься с человеком, у которого берёшь интервью, ты погружаешься в то время, в те переживания. Для меня, шестнадцатилетней, это был очень важный опыт – узнавать, как жили другие люди, как они поступали, какие совершали ошибки. Занимаясь исследованием, я узнала, что священника, много лет служившего в нашем храме, хоть он и не был уроженцем Ртищево, под конец жизни перевели в другой приход, но он завещал похоронить себя при храме – это не было исполнено. В итоге моя работа определённым образом способствовала тому, что состоялось перезахоронение – история получила огласку и городские власти помогли в этом деле.

Я выросла в маленьком городе, а любой маленький город патриархален. Когда я приехала на финал конкурса в Москву, я была поражена, что здесь всё по-другому, здесь можно общаться на равных со взрослыми людьми, и никто тебе не скажет, что ты ещё молод и должен помалкивать. Мне всё очень понравилось, и я решила написать ещё одну работу. Здесь встала проблема выбора темы, ведь это достаточно сложно сделать. Случайно я узнала, что во время войны в нашем городе находился эвакогоспиталь, но после после войны он закрылся, работники разъехались. Я работала только с документами, личными делами персонала, отчётами, счетами… Итогом моих изысканий стало исследование „Прошу принять на работу в ЭГ № 5133. В просьбе моей прошу не отказать…“, которая заняла в 2012 году второе место».

«Школьный конкурс, дебаты, лекции, беседы сильно изменили меня, научили мыслить, не верить без оглядки тому, что говорят, а всё проверять самостоятельно и уметь анализировать. Нельзя написать одну книжку и сказать, что история была вот только такой – всегда есть альтернатива, история у каждого своя, она субъективна и всегда прописывается через личность. И, наконец, конкурс мотивировал меня приехать в Москву, поступить в МГУ, общаться с новыми людьми. Я раньше не знала, как живут в большом динамичном городе хорошо образованные люди – а потом я захотела стать такой и жить здесь».

Николай Ильченко учился в городе Шахты Ростовской области, сейчас студент Южно-Российского государственного технического университета, будущий инженер-эколог.

Николай Ильченко учился в городе Шахты Ростовской области, сейчас студент Южно-Российского государственного технического университета, будущий инженер-эколог.

На XIII школьном конкурсе Николай совместно с Дмитрием Толстолуцким писал работу о российско-польских отношениях, толчком для которой стала авиакатастрофа под Смоленском.

«В ходе исследования я научился работать с документами, научился делать опросы. На русско-польской школе в Москве было очень интересно, я впервые встретился с иностранцами. Поразило то, что они очень приветливые, открытые, общительные, доброжелательные, много рассказывали о своей стране и, кстати, хорошо знают русский язык».

Николай всегда любил историю, но не думал, что он может попасть в Москву на такой крупный конкурс. «Наш учитель Светлана Ивановна Мумикова привезла на новый конкурс трёх ребят из нашей школы, и, я думаю, мотивацией для них стала наша с Дмитрием Толстолуцким победа. Мы были первыми и много рассказывали о своём участии. После того, как здесь побываешь один раз, отказаться от этого невозможно. И мне приятно, что меня приглашают в качестве вожатого, я всегда приезжаю с радостью».

Алёна Елисова окончила гимназию № 20 города Саранска (Мордовия), сейчас студентка Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, факультет журналистики.

Алёна Елисова окончила гимназию № 20 города Саранска (Мордовия), сейчас студентка Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, факультет журналистики.

Алёна узнала о конкурсе в интернете, трижды принимала в нём участие, а в 2014 году впервые стала вожатой. «Первую работу я писала с научным руководителем Ольгой Ивановной Стародубовой, посвящена она была истории сёл Новое и Старое Кадышево. Татарское село Старое Кадышево, имевшее очень древнюю историю, давно вымерло, но и Новое Кадышево тоже вымирает, до революции в нём было около 1500 жителей, а сейчас осталось всего 40. А вторая моя работа, написанная под руководством Юлии Владимировны Горшковой, была посвящена тому, как Вторая мировая война отразилась на судьбах жителей деревень Новое Кадышево (родина моей мамы) и Лобановка (родина бабушки). Это непарадная история, обратная сторона медали – я писала о людях, переживших сначала немецкий плен, а потом советские лагеря. Мы привыкли слышать о Великой Отечественной „ура! мы победили!“, „ура! мы все герои!“, „у нас не было предателей“ – в общем, белое было белым, а чёрное чёрным. А так не бывает, и это основное правило по отношению к истории. В моей работе упоминаются как очень хорошие немцы, так и очень нехорошие советские люди. Я написала о том, что мог любой стать предателем, а могли назвать предателем честного. О том, как жили люди в селе в войну. Мне хотелось узнать что-то новое, не такое, как в фильмах показывали. Мой прадед Усман Тенишев никогда фильмы о войне не смотрел, говорил, что всё неправда. Наша история разная, может быть грустной, стыдной даже, противной, но закрывать глаза на это нельзя». (Работа Алёны Елисовой «И каждый думал и молчал о чём-то о своём» опубликована в сборнике «По крупицам»)

Алёна говорит, что постепенно работа над исследованиями её меняла, особенно значительно на сознание повлияла работа про межнациональные отношения «Ни свои, ни чужие». «Я сама являюсь „межнациональным“ ребёнком – несмотря на русские имя и фамилию, во мне русской крови не больше 1/16, зато есть татарская, украинская, польская, мордовская… И эта работа была прожита, пережита мною, потому что меня это касается лично. В детстве для татар я была русской, а русские ребята говорили: „Мы с татарами некрещёными не играем!“ Мне было непонятно и обидно. И работа моя дала возможность на примере многонациональной деревни (я даже затрагивала вопрос внутринационального шовинизма, борьбы „правильных“ татар против „неправильных“), на примере моей семьи, поднять проблему отношений разных народов, живущих бок о бок – которая очень важна для нашей страны, но никак не решается».

«Как будущий журналист, я получила большой и полезный опыт – я научилась общаться с людьми, строить свою речь, собирать материал, анализировать и сортировать, складно писать. Я по-новому стала общаться с родными, понимать, что они пережили. Например, моему дедушке было очень приятно, что я у него всё выспрашиваю, он с удовольствием мне всё рассказывал. Одноклассникам моим было сначала параллельно, чем я там занимаюсь, а когда я стала побеждать на конкурсах, они заинтересовались и стали рассказывать мне о своих родственниках, воевавших на фронте, репрессированных. Для них это важно, просто нужно подтолкнуть их к такому разговору! И, наконец, в конкурсе стала участвовать моя младшая сестра Оксана, такая вот смена поколений. Кроме того, конкурс позволил мне начать публиковаться – дважды мои работы опубликованы в журнале «Отечественные записки». И когда я прихожу в университет и говорю преподавателям, где я печаталась, у них округляются глаза.

Мне очень приятно в качестве вожатой приезжать на академию-школу, это громадный опыт, я научилась работать в команде, находить общее в индивидуальном, участвовать в дебатах и чётко формулировать своё мнение, понимать иную точку зрения. Я каждый год нахожу новых друзей от Ростова до Архангельска, от Чукотки до Белгорода, они рассказывают о своих городах, своих семьях – я читаю их работы и понимаю, как сходны между собой эти разные человеческие истории. Мы слушаем замечательные лекции интересных людей. Мы пишем эссе, совершенно отличающиеся от сухих школьных – здесь мы учимся выражать и защищать свою точку зрения. Нас водят на экскурсии по красивейшим местам Москвы, в театры и музеи. Я получаю студенческую стипендию от Фонда Михаила Прохорова. Я была в 2013 году в Германии, в Берлине, на семинаре и познакомилась там с ребятами из Европы, которые тоже писали подобные работы. У меня появилось много новых возможностей – мне кажется, это прекрасная мотивация для участия в конкурсе!»

Наталья Семелёва, окончила лицей в селе Ельники (Мордовия), сейчас студентка Мордовского государственного пединститута, факультет истории и права.

Наталья Семелёва, окончила лицей в селе Ельники (Мордовия), сейчас студентка Мордовского государственного пединститута, факультет истории и права.

Наталья дважды принимала участие в конкурсе, а потом приезжала несколько раз в качестве вожатой. «Писать работу, общаться с людьми, изучать архивные документы, углубляться в тему – интересно само по себе. Первая моя работа „История семьи Демьяна Галкина. Раскол сельского общества в 1920–1930-е годы“ (руководитель Елена Васильевна Никишова) была посвящена семье, в которой репрессированы бабушки и дедушки. Вторая работа, которую я считаю очень сильной – «История одного призыва в РККА. Осень 1939 года», посвящена судьбам трёх сотен солдат, призванных в 1939 году из нашего Ельниковского района и служивших в 1941 году на западной границе СССР. Они первыми встретили войну и почти все погибли. Когда пишешь такую работу – живёшь ею, хочешь узнать как можно больше, подвергаешь сомнению известные факты, документы. Во многих справках написано «пропал без вести», и от этой неопределённости хочется хоть что-то выяснить, начинаешь связываться с родственниками, искать документы, фотографии, какие-то упоминания. Это увлекательно и затягивает».

«Одноклассники сначала никак не реагировали на мою работу, а когда я вернулась из Москвы, с конкурса, появилась, я бы сказала, белая зависть. Они поняли, что это интересно, что это поездка в Москву почти на неделю, и некоторые тоже потом приняли участие в конкурсе. А мне самой конкурс помог понять, чем интересно заниматься в будущем, и теперь я изучаю историю в институте. Я продолжила заниматься темой участия своих земляков в Великой Отечественной войне, мне очень интересна работа с архивными документами. Конкурс научил меня логически строить исследовательскую работу, правильно её оформлять, что очень пригождается при написании курсовых. Я хочу быть учителем, и опыт работы вожатой на конкурсе для меня был очень полезен».

«Академия-школа в Москве – это великолепно! Весело, масса эмоций, знакомства, новые знания. Вожатые расширяют научный кругозор, а школьники просто-таки готовятся к будущей жизни: учатся работать в коллективе, ориентироваться в непривычных обстоятельствах, получают социальные навыки. Когда я сама первый раз сюда приехала, у меня просто был шок, я не думала, что так могут проходить конкурсы. Обычно тебе вручают грамоту – и до свидания, а здесь масса всего интересного. Первый приезд на конкурс – это маленькое землетрясение».

Подготовила Марина Полякова