Музей моего времени / о дебатах школы-академии

26 апреля в здании Мемориала на Большом Каретном в рамках школы-академии для победителей семнадцатого конкурса проходили дебаты, организованные Фондом Гайдара.

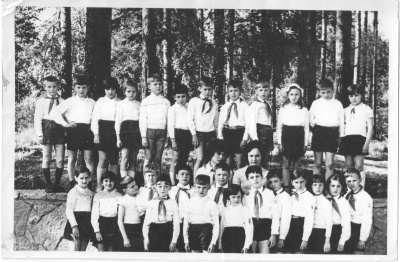

Темой дебатов этого года стали музеи, их жизнь и функция в современном мире. Музеификация древностей кажется простой задачей, образцов в мире хватает, начиная от Кунсткамеры и кончая любым краеведческим и историческим музеем России. Но как быть с недавней историей, участники и свидетели которой ещё живы? Можно ли музеифицировать настоящее, живущее и менющее свое значение прямо на наших глазах? Должен ли музей быть просто набором витрин с экспонатами и табличками, или можно найти новые пути в экспозицию, особенно с применением современных технологий?

Чтобы обсуждение этих вопросов не слишком далеко уходило от реальности, было решено перевести их в более практическую плоскость. Ребята должны были представить проект своего собственного музея, рассказать о нём и защитить проект перед жюри, в составе которого Мемориал представляли Ирина Островская, Арсений Рогинский и Ирина Щербакова. Также в жюри были приглашены директор музея Булгакова Петр Мансилья-Круз и директор Московского института социально-культурных программ Мария Привалова.

Общий сценарий дебатов был таким: в городе N появилась возможность построить музей или отдать под экспозицию пустующее здание. Членам жюри было предложено иcполнить роли людей, как правило вовлечённых процесс создания нового музея: мецената, чиновника из министерства образования, общественного наблюдателя, музейного специалиста и будущего директора музея.

Директор образовательных программ Международного Мемориала Ирина Щербакова прочитала небольшую лекцию о культуре памяти, о том, как общество хранит и передаёт воспоминания о прошлом из поколения в поколение и почему в центре этой концепции всегда стоит личность, а не государство.

Участникам школы-академии не пришлось далеко ходить за примерами – в здании Мемориала действует шаламовская выставка, приехавшая к нам не так давно из Берлина с большим количеством уникальных фотографий и экспонатов. Кроме того, в холле Мемориала на тот момент действовала стендовая выставка «Разные войны», с которой сегодня можно ознакомиться в Ельцинском центре в Екатеринбурге.

Вооружённые новыми знаниями, участники дебатов разделились на четыре команды, каждой из которых нужно было в течение пары часов придумать тему музея и составить небольшую презентацию. В роли вожатых и координаторов команд выступили волонтёры: Екатерина Беленкина, Сергей Бондаренко, Артем Кравченко, Никита Ломакин и Александра Лозинская.

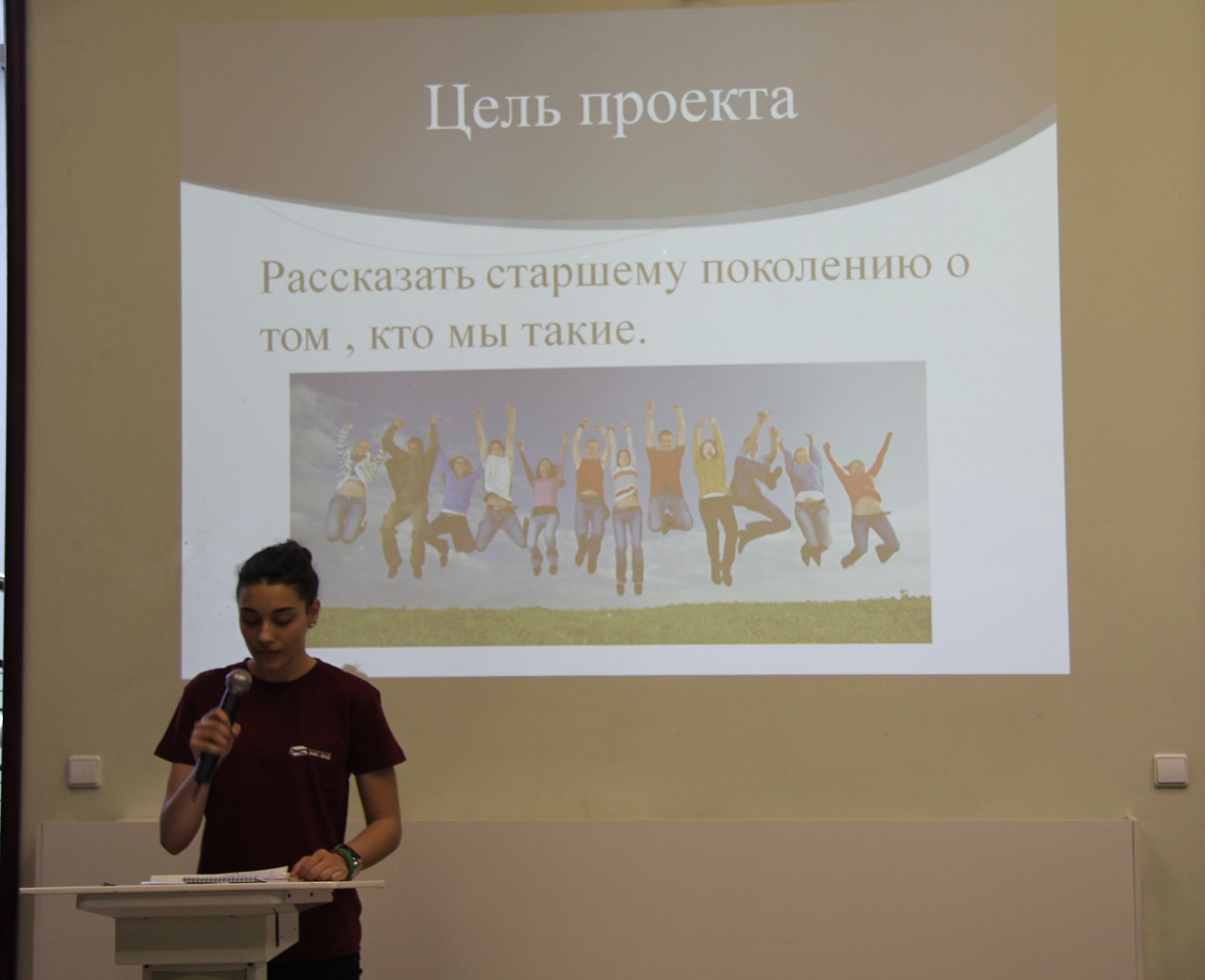

В результате на свет появились четыре концепции: Музей «Галактика образования», рассказывающий об эволюции системы образования от античности до современности; музей Личных революций, описывающий главные переходные этапы в психологической жизни человека; Музей молодёжных субкультур, как ушедших так и развивающихся сегодня, и музей школьного детства.

Дебаты были разделены на несколько этапов. На первой стадии каждая команда представляла свой проект, рассказывала о его значимости, целевой аудитории и экспозиции, после чего шли вопросы и критика от представителей других команд. Темы музеев оказались пересекающимися – все они были так или иначе связаны с насущными вопросами, волновавшими самих школьников, и модератору дискуссии Борису Беленкину не раз приходилось вмешиваться в ход споров, чтобы каждый раунд дебатов не выходил за рамки положенного времени.

Все проекты в ходе презентации оказывались чем-то большим, чем просто музей, участники так или иначе придумывали своеобразную сцепку музейного пространства с повседневностью – одни предлагали снабдить музей образования курсами профориентации, другая команда помещала в музей личных революций профессиональных психологов. Естественно, большое внимание было уделено соцсетям и теме музеификации виртурального пространства, в котором проходит огромная часть интеллектуальной жизни любого современного человека.

Второй раунд дебатов был заключён в ещё более жёсткие временные рамки. Командам давали всего по нескольку минут, чтобы представить свой проект на суд жюри и ответить на вопросы от мецената, чиновника, музейщика, наблюдателя и будущего директора.

Наконец, третьей стадией стало голосование за лучший проект, при чём жюри и участники голосовали по отдельности. По мнению жюри лучшим стал проект музея молодёжных субкультур, как обладающий самой ясной структурой и способный привлечь представителей разных поколений. Сами же участники, кажется, из соображений взаимной солидарности поддержали музей школьного детства. По итогам голосования фонд Гайдара вручил победителям свои призы.

Участниками школы-академиии становятся победители Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ «Человек в истории. Россия – ХХ век», проходящего ежегодно на протяжении последних семнадцати лет. Фонд Гайдара организует свои дебаты в рамках школы-академии с 2013 года. «Уроки истории» и оргкомитет конкурса выражают свою благодарность фонду, волонтёрам и, конечно, участникам дебатов за неизменно высокий уровень дискуссии и интересные темы, открывающие школьникам новые возможности в сфере образования.

А мы тем временем готовимся принимать работы нового, XVIII конкурса, условия участия в котором и правила оформления работ уже можно прочитать на нашем сайте.

.JPG)