1945 и 1989 гг. в истории России

В апреле 2009 г. во Львове состоялась очередная конференция, организованная «Eustory», на которой участникам из 22 стран было предложено рассказать о роли 1945 и 1989 гг. в истории их государств, о том, как устроена национальная память об этих датах сегодня. С российской стороны прозвучал доклад историка Ирины Щербаковой, который публикуется ниже. С докладами представителей некоторых других стран можно познакомиться на сайте «УИ».

Ирина Щербакова, Международный Мемориал, Москва. В своём выступлении автор опирается обращение «Мемориала» «О национальных образах прошлого» (см. на «Уроках истории»).

1945

XX век оставил глубокие и до сих пор не заживающие раны в памяти практически всех народов Восточной и Центральной Европы. Целая вереница различным образом устроенных диктатур без лишних слов отбирала у всего населения гражданские и политические свободы и навязывала свою унифицированную и обязательную для всех систему ценностей. Такова общая история многих стран, входящих в EUstory; и всё же каждый народ ощущает и помнит её на свой манер. Болезненные воспоминания о прошлом, раны, нанесённые друг другу, способны отравлять взаимоотношения между народами на протяжении долгого времени.

Как нужно воспринимать события 1945-го года? Как окончательную победу над национал-социализмом? Несомненно, и именно так эти события были восприняты в мире. Это восприятие особенно подчёркивается в России, где оно стало важной частью национального самосознания.

Однако для эстонцев, латышей и литовцев военная победа советской армии означала, помимо прочего, возврат их государств в состав СССР – страны, которая ещё в 1940 году отобрала у них независимость. Это означало возврат режима, который за 11 месяцев с июля 1940-го по июнь 1941-го уже показал себя во множестве судебных приговоров и политических арестов, а также депортациях десятков тысяч людей в Сибирь и Казахстан.

Имеют ли право граждане России и других стран, входивших когда-то в состав СССР, гордиться победой советской армии в 1945-м году? Без всякого сомнения: за это право заплатили кровью сотни тысяч павших солдат. Но те, кто гордятся, должны, ничуть не отказываясь от своей справедливой гордости, знать и понимать, что именно принесла эта победа для народов Балтии, помимо освобождения от национал-социализма. Граждане стран Балтии должны, в свою очередь, принимая во внимание собственную трагическую историю, помнить и понимать, что означает для России, да и для всего мира, память о великой борьбе народов против национал-социализма.

Культивация «образа жертвы» применительно к собственному народу или возведение потери человеческих жизней в ранг национального наследия органически связано с отказом от ответственности и стремлением зафиксировать «образ виновного» в облике соседа.

История распавшегося Советского Союза для России неразрывно связана с собственной историей – так это выглядит в самосознании большинства россиян. Таким образом, Россия, отчасти и потому, что она является правопреемником СССР, стала удобным объектом, на который легко можно возложить историческую ответственность – сегодняшняя Россия недвусмысленно ставится в один ряд со сталинским Советским Союзом и воспринимается некоторыми соседними народами как источник национальной трагедии.

Также и в России отсутствует серьёзная общенациональная дискуссия о советском прошлом, а имеет место воссоздание лишь слегка изменённого советского, патриотически обосновываемого мифа о «Великой Силе», мифа, в котором история нашей страны представляется как ряд славных героических достижений. В этом мифе, в общем и целом, почти нет места ни для вины, ни для ответственности, ни даже для осознания факта самой трагедии. Многие граждане России просто-напросто не в состоянии понять степень исторической ответственности Советского Союза перед нынешними соседями или хотя бы оценить масштабы катастрофы, которая произошла с самой Россией.

Конечно, не нужно отказываться от собственного понимания истории только лишь для того, чтобы соблюсти политкорректность, но, с другой стороны, нельзя и навязывать соседям свою собственную правду. Но собственные страдания и несчастья не должны превращаться в своего рода моральное преимущество перед другими народами, которые будто бы (или на самом деле) в меньшей степени пострадали; эти сожаления не должны использоваться в качестве политического капитала и становиться каталогом требований к соседним государствам и народам.

Однако ни в коем случае нельзя предпринимать попытки использовать противоречия между различными национальными «образами истории», в тех случаях, когда особенности национальной памяти служат поводом к межэтнической вражде и межгосударственным конфликтам.

Сегодня – с любой исторической позиции – непродуктивно и опасно делить народы на «жертв» и «виноватых» и рассуждать о прошлом в категориях «исторической вины».

Для серьёзной переработки истории, для поиска выхода из тупика исторических противоречий на первом месте должен стоять не поиск виноватых, а гражданская ответственность, которую добровольно принимает каждый отдельный человек, осознающий себя частью исторически сформировавшейся общности.

Ответственность – не та работа, с которой можно быстро разделаться раз и навсегда. Каждый народ должен вновь и вновь обращаться к своему прошлому, должен работать с каждым новым поколением и заново приходить с ним к соглашению, не отворачиваясь от горьких и страшных страниц своей истории. В то же время нужно понимать, что каждый имеет право на своё собственное, отличное от других, понимание истории. Кроме того, каждый народ должен стремиться к знанию и пониманию образа истории своих соседей и исторической реальности, лежащей в основе этого образа.

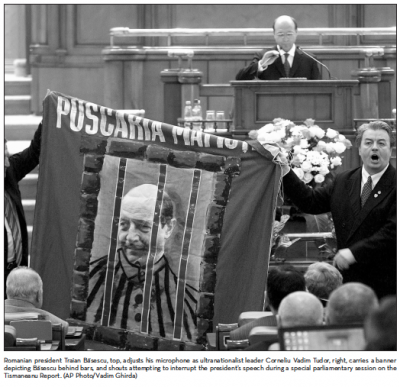

К нашему сожалению, на наших глазах история превращается в инструмент для достижения краткосрочных политических целей в руках людей, которым как национальная память других народов, так и трагедии, пережитые народом собственным, да и сама история безразличны. События вокруг памятника советскому солдату в Таллинне вновь сделали очевидным недостаток гражданской ответственности, который демонстрируют как российские, так и эстонские политики. Эти события показывают, какие последствия могут иметь различия в национальных образах истории, когда спор об этой истории перерастает в «конфликт памяти».

По нашему мнению, существует единственный способ преодоления всё возрастающего отчуждения между народами, и он заключён в свободном, непредвзятом и цивилизованном обмене мнениями по всем вопросам, в которых содержатся различия в понимании общей истории. Целью такого обмена мнениями может быть только попытка узнать, изучить и понять точки зрения друг друга.

1989 и после

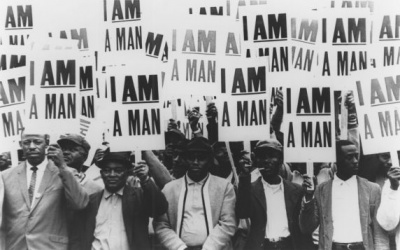

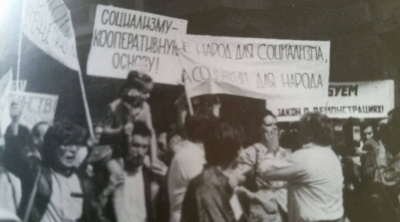

«Перестройка» была чем-то вроде лозунга, и до начала 90-х можно было верить, что влияние этой правды огромно, что люди изменились. Кульминацией этих настроений были массовые манифестации после неудачного августовского путча в Москве в 1991-м году. Явлением того же порядка было открытие Берлинской стены.

Несомненно, до 1993-1994 гг. общественный идеал, к которому все хотели стремиться, оставался идеалом демократии, пусть и приспособленной к российским реалиям. Однако в скором времени, 2-3 года спустя, разочарование от рыночных реформ, тяжкий экономический кризис, психологические трудности, связанные с развалом Советского Союза, привели российское общество к отходу от либерально-демократических ценностей. Многие ожидания не оправдались, что привело к общему разочарованию в демократических устремлениях. Оказалось, что и до сих пор, спустя 20 лет, многие типичные особенности так называемого «советского человека» сохраняются, среди прочих – незрелость, ожидания подачки со стороны государства, вера в «русское чудо» и следующее за ним быстрое обогащение.

Страх перед бедностью, перед бытовыми трудностями, перед растущей криминализацией – всё это привело к тому, что в обществе вновь начался активный поиск «образа врага». Снова стали искать виноватых. Ими стали «демократы», которые начали рыночные реформы, и всё в большей степени так называемые «олигархи», обладающие в глазах большинства огромной властью и якобы приватизировавшие всю страну. Кроме того, после распада Советского Союза в роли «главного врага» оказались кавказцы. Межнациональные конфликты в кавказских республиках, сложная экономическая ситуация, безработица приводили многих людей в Россию. Что, естественно, только нагнетало напряжение. После чеченских войн это напряжение стало ещё сильнее. Кроме того, иммигранты из азиатских республик бывшего СССР, которые в больших российских городах берутся за самую тяжёлую работу на почти рабских условиях, всё чаще становятся жертвами крайне правых радикалов. Наблюдаются очень опасные тенденции и в отношении видения будущего и образов прошлого.

Сначала возникла ностальгия по прекрасной монархии и удивительной царской России, которые были уничтожены большевиками. Однако уже в скором времени приходит ностальгия и по сталинизму с его сталинским имперским стилем, и, прежде всего, по так называемой «сильной руке» власти.

Советская, а затем и конкретно сталинистская традиция вновь наполнилась жизнью. Начиная с середины 90-х годов, ностальгия по советской эпохе стала особенно заметным феноменом общественного сознания. Также и власть, которая полностью отвернулась от западной демократической модели, обратилась к поиску «особого» пути и, в первую очередь, «национальной идеи», в течение последнего десятилетия всё больше обращается к старым советским мифам и пропагандистским идеалам и выстраивает «вертикаль власти», где едва ли есть место гражданским свободам и правам человека.

Уже 10 лет я работаю со школьниками и учителями со всей России и постоянно сталкиваюсь с тем, что такие понятия как «свобода», «демократия», «права человека» уже не кажутся чем-то важным. Пока будет ощущаться недостаток этих слов, молодые люди в России будут находиться в состоянии неопределённости. И в отношении переработки и пересмотра прошлого (что мы сейчас наблюдаем в России) существует пропасть между тем, что сделано исследователями в последние годы, и тем, что принимается и одобряется общественным мнением. И после этого поворота обрабатывались секретные документы в архивах, в которые был открыт доступ; люди писали книги, активно развивалась региональная история. Но, по нашему опыту, просветительская работа эффективна лишь тогда, когда она носит конкретный характер. Она может быть эффективна, и не только для молодёжи, но и для других возрастных групп, когда речь идёт о конкретных мемориальных досках; когда целый маленький город может работать для того, чтобы разобраться в судьбе одного или нескольких своих земляков. Когда молодёжь и люди старшего возраста работают сообща, чтобы поставить памятник или памятный крест, повесить мемориальную доску – только за этим может последовать реальная и осязаемая форма работы с прошлым.

К сожалению, в России готовность общества понять и принять правду о своей истории, которая в 80-е годы казалась достаточно сильной, в 90-е годы ослабла, и сменилась безразличием, апатией и безволием, нежеланием «копаться в собственном прошлом». К тому же, существуют и силы, как раз заинтересованные в том, чтобы никаких дискуссий по этой теме больше не было. В нашем общественном сознании и государственной политике усиливаются тенденции, которые способствуют чему угодно, кроме свободного и открытого диалога о нашей новейшей истории. Эти тенденции нашли выражение в официальной, очень чётко сформулированной концепции отечественной истории – понимаемой в контексте «нашего славного прошлого».

В особенности молодое поколение сейчас превращается в объект манипуляции со стороны власти. Это приводит к распространению цинизма, усилению праворадикальных настроений. Таким образом, времена перемен (1989-1991) стали изображаться временем хаоса, как последствия манипуляций со стороны вновь ставшего «злым» Запада. Теперь же Россия стоит на пороге огромного кризиса, и не только финансового; и жертвами этого морального кризиса являются прежде всего молодые люди. Помочь им найти новые пути к демократическим и человечным представлениям и идеям – это, я думаю, важнейшая задача для всех членов EU-story.

Перевод с немецкого Владимира Панова, Сергея Бондаренко