26 августа 2013

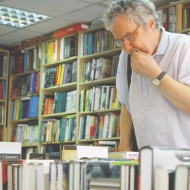

Борис Беленкин: «Годы интенсивнейшего чтения разучили меня читать»

Интервью Антона Дубина (Международный Мемориал) с директором Библиотеки «Мемориала» Борисом Беленкиным

Для вас лично, ваших близких, тех, с кем вы считали нужным общаться в 60-е, 70-е, 80-е – литература была пространством «внутренней эмиграции»? Или она играла объединяющую роль, ту или иную?

Мой личный опыт показывает, что до определенного возраста, до 6–8 класса (я родился в Москве в 1953 году), мое чтение носило коллективный характер: я читал то, что читали мои сверстники – в самом узком смысле слова, имею в виду круг моих друзей. В четвертом классе – Жюль Верн, Дюма… Чтение тогда было стандартным этапом некоего раннеподросткового развития.

То есть не было желания открыть что-то, что другие не знают?

Я никогда не рефлексировал, не анализировал, что заставляло меня читать. И то, что я читал, как уже было сказано, никак не выделяло меня из группы сверстников.

А наступил для вас период, когда литература стала чем-то, куда можно было «сбежать» от происходившего вокруг?

Ничего такого про «сбежать» и «вокруг» у меня не возникало. Так вопрос никогда не ставился. Меня впервые удивила книга и удивили читатели, когда я был в шестом классе. Хотя ни книга, ни ее авторы никак на меня не повлияли. Речь о Стругацких: «Понедельник начинается в субботу». Об этой книге заговорили мои сверстники, обычные мальчишки во дворе. Появилась книга, прочтение которой сделалось чуть ли не «элитарным». Раньше я с таким не сталкивался.

Что ещё… Бабушка моя со стороны отца была активной читательницей, и у нее я увидел году в 66-м «Один день Ивана Денисовича» Солженицына как нечто столь же необходимое к прочтению. Осталось удивление: оказывается, есть другая, далекая от школьной программы, литература, не прочтя которую ты становишься каким-то «недоделанным».

А про «сбежать» – найденные в глубине бельевой полки мамы моего друга и одноклассника машинописные фрагменты чего-то похожего на камасутру. Полный улёт! Пересказов сверстникам хватило на несколько последующих лет.

Соответственно, говорить о престиже чтения в те годы – можно?

Уточню: о престиже чтения вне школьной программы, вне подростково-мальчишеского круга литературы.

А какую роль в вашей тогдашней читательской жизни играли библиотеки?

Очень важную. Я не жил без библиотек.

Что в них попадало, а что – заведомо не попадало?

То, что я там брал, – это были книги, условно, Вальтера Скотта. Романтически-приключенческие книги. Фантастику, за которой толкались в библиотеках, я не любил.

Никакого руководства по поиску книг в библиотеках не было – только случайные «дворовые» рекомендации.

А в регионах вы пытались что-то из книг найти?

Я никуда не выезжал. Только на дачу в Подмосковье.

В плане книжных рекомендаций – толстые литжурналы вы читали?

Никаких «рекомендательных» толстых журналов в то время в моем миропорядке не существовало.

В восьмом классе, записавшись в Тургеневскую библиотеку и дождавшись своей очереди, я прочитал «Мастера и Маргариту» в журнале «Москва». Узнал от соседки, что вышел журнал с запрещенным романом, и это была первая вещь, которую я прочел по-взрослому. Моя книжная инициация, можно сказать.

Только после этого появилось понятие, что в толстых журналах публикуется что-то интересное. Помню, как в девятом или десятом классе я откуда-то узнал, что в журнале «Вокруг света» в сильно сокращённом виде опубликован роман Голдинга «Повелитель мух». Это было событие. Я понял, что прочитал дико крутую штуку, нечто особенное.

С восьмого класса началось узнавание текстов, которые были совершенно за пределами. Пришла какая-то мамина приятельница, и я узнал, что есть Галич. От друзей узнал о существовании Высоцкого. В моей жизни появилась контркультура. Кроме того, 1968-й год – битломания. И естественно, хотел человек или не хотел, он в контркультуру окунался.

Приезжаешь в Подмосковье, а из окон – Высоцкий. А что такое Высоцкий? Он актёр. Где он играет? В Театре на Таганке. А что ставит Таганка? Как кроссворд отгадывали… Одно цепляло другое.

Далее я считал, что крутизна – чтение Хемингуэя. В девятом-десятом классе я прочитал его четырёхтомник, а, придя на филфак Московского государственного педагогического института имени Ленина, понял, что этого там лучше вслух не произносить: это как стихи Асадова…

И здесь возникал основной вопрос чтения: кто подвернулся рядом, кто тебе чего посоветовал…

Следующий вопрос: где достать? Контркультурность литературы сразу же подразумевала ее дефицитность, недоступность. Какие-то книги ты мог обнаружить у приятеля на полке и попросить на пару дней почитать… Или в библиотеке взять журнал «Москва» с Булгаковым… Причём тираж в данном случае не играл первостепенной роли, он мог быть вполне внушительным, как у той же «Москвы»… Главное слово – «дефицит».

А когда вы узнали о самиздате?

Восьмой-девятый-десятый класс… Мы снимали дачу под Москвой, и моя бабушка на лесной тропинке познакомилась с симпатичной старушкой, жившей в Москве. Старушка Василиса Фёдоровна Ершова, которая, думаю, почти ничего не читала… Бабушка моя говорила по-немецки, по-русски говорила с трудом… Союз их был потрясающим, как несложно догадаться!

Но – у Василисы Фёдоровны был сын, Толя Ершов, океанолог, читавший по-английски. У него был – видимо, из каких-то поездок – журнал Time, который он предложил посмотреть моей маме, преподавательнице английского. И мы с мамой заходили к Василисе Фёдоровне, смотрели, общались с ним.

Толя показал в «Тайме» статью о некоем явлении в СССР под названием «самиздат». Таким образом, в снимаемом домике в Подмосковье, через американский журнал, показанный сыном Василисы Фёдоровны, я узнал о самиздате. Случайным образом. Какое тут социологическое исследование можно провести?..

Выборка мала…

Да. И ещё было важно, и важно сейчас для нашего разговора о чтении, что в 60– 70-е годы человек проживал как бы несколько жизней. В моём случае это были: школа (8-й, 9-й, 10-й классы); общение с одноклассниками; тусовки с дворовыми друзьями; походы в театральную студию, где были люди старше меня, в частности, руководитель студии Юрий Аркадьевич Махаев – многое я «подслушал» в плане чтения именно там. А в школе была учительница литературы с прекрасными именем, отчеством и фамилией – Эсфирь Ильинична Сараджишвили. Она вела литературный кружок, куда я ходил и где я узнал о существовании журнала «Иностранная литература». Помню, прочитал тогда роман Манфреда Грегора «Мост» про последние дни войны, и для меня он стал открытием, существенно бóльшим в сравнении с Хемингуэем (чтение которого прежде, как уже говорилось, я относил к крутизне). Мы обсуждали «Один день Ивана Денисовича». Я услышал фамилию – Ахматова. Восторги же по поводу Маяковского меня не прельщали: школьная программа всегда была чем-то, мягко говоря, не совсем моим.

А насколько важным для вас было именно качество текстов? Грубо говоря – получали кайф от того, как написано?

На первом курсе филфака я попал в ситуацию, когда мне стало необходимо «выработать вкус». Мне хотелось, чтобы меня признавали за «своего» мои сверстники, чей авторитет (относительный ли, полный – сейчас не суть), в свою очередь, признавал я. Процесс не был простым. С другой стороны, мои прежние круги общения все же воспитали во мне определённое представление о том, что в литературе хорошо, а что – плохо.

На втором курсе мне предложили сделать доклад о поэзии Кузмина, а с Кузминым забавно – его чрезвычайно трудно поставить рядом с кем-то, он поэт несравниваемый. И мне пришлось самому, усилием воли, понять, почему он не такой, как остальные, что в нем кайфового. Сумма вопросов, на которые я должен был ответить, проблем, которые я должен был решить. Я стал ходить по кузминоманам, советовался, как и что, и в итоге мне помогли (вспомню покойного Володю Тихомирова) понять прелесть «форели», которая «разбивает лёд». Я прочитал машинописную, самиздатовскую, «Форель…», понял, что мне это интереснее Ахматовой, прочитал другие вещи Кузмина, сделал доклад. У меня появилась единица отсчета, возникло понимание, в каком читательском направлении двигаться дальше.

Моё чтение 70-х – Бёлль, Маркес, Джойс, Беккет, обэриуты, Мандельштам… Следил за публикациями в «Иностранной литературе», самиздатом, тамиздатом…

По-настоящему же меня перевернула и окончательно переделала в идеологическом плане (в голове ведь еще что-то подростковое булькало про «социализм с человеческим лицом»!) прочитанная в январе 74 года повесть Гроссмана «Всё течет». И уже потом «Архипелаг ГУЛАГ», не внёсший ничего нового, – только сумма сведений. После «Всё течет» в моем мироощущении, миропорядке уже ничего не менялось.

А когда интересовавшая вас литература постепенно перестала быть дефицитной – что вы испытали?

Честно и откровенно?

Честно и откровенно.

87-й год. Стою в метро. Качаюсь, как в петле. Опускаю глаз вниз: человек читает толстый журнал, а в нем – «Некрополь» Ходасевича. Думаю – вот, блин, «мы страдали и гибли», я сидел в метро, загораживал тамиздатский «Некрополь», данный мне почитать… Как я ждал того момента, когда около «гостя столицы», какой-нибудь пожилой узбекской женщины, не заглядывающей в чужие книжки, освободится место! Как я мечтал о таком соседе! В результате – сорок минут по дороге на работу могли пройти впустую.

А тут – любой гад сидит и читает купленный или полученный по подписке журнал с моим Ходасевичем!

Скажу честно, чувства были плохими, кольнуло. (Смеётся.)

Потом несколько лет, до начала 90-х, мне было стыдно за эту мою первую странную реакцию. А сегодня мысли о «несчастном русском народе», «загубленном большевиками», от которого «прячут Кафку, Бродского и Ходасевича», меня не посещают, поскольку наше население в 1987–1991 во всех видах, текстах и смыслах все это получило. Идея просветительства, безусловно, во мне остается, иначе бы я не был в «Мемориале», но – она сильно трансформировалась и изменилась в сравнении с просветительскими мыслями, которые преследовали меня все годы того чтения, о котором мы говорим.

Говорим ли мы о поэзии?

Конечно! Поэзия – здешняя, ограничимся сейчас ею – была совершенно отдельным культурным кодом, поскольку мы, возможно, не вполне отдавая себе в том отчёт, переживали в 70-х, с моей точки зрения, кризис отечественного романа. Не случайно тогда умирали толстые журналы (кроме «Иностранки»), и не случайно сам- и тамиздат актуальной прозы практически ограничивался несколькими именами, в частности, Домбровским.

Поэзия же, на фоне этого некоторого прозаического, на мой взгляд, угасания (разумеется, были Венедикт Ерофеев, Аксёнов, Алешковский – их значения никто не отрицает!), напротив, расцвела: один из примеров, моментально возникающих в голове, – стихи Ольги Седаковой…

Что касается Евтушенко и Вознесенского – когда я в той или иной компании проявлял свое недостаточно глубокое знание ими написанного, это вызывало улыбку, мне, скорее, не верили, но – никто не тыкал меня носом: «Как, ты не читал?!».

Бродский – для людей, условно, моего круга – всё-таки был «ширпотребом». Интеллигентным, антисоветским, но… Мне лично всегда была ближе Седакова.

Если ту же мысль спроецировать на Хармса с Введенским – «Седаковой» для меня был и остается Введенский.

А Олейников, Заболоцкий?

Оба важны, безусловно. Только Заболоцкого, увы, я прочитал довольно поздно (ограбив себя и обеднив). Могу объяснить, почему: Заболоцкий стал публикуемым при советской власти, а как великолепно сказал Бродский в «Азиатских Максимах» – «если не секретно, значит не действительно».

Текст как текст и текст как информация. Что для вас было первостепенным?

Кроме казуса с Кузминым (это отдельная вещь) и моих подпольных исторических штудий (я занимался историей некоего человека), чтение для меня в первую очередь было работой с информацией, а не с текстом. Я в тексте находил информацию, и, видимо, большинство текстов, с которыми я имел дело, было таким. Текст как текст, как художественная ценность, попадался мне крайне редко: Оруэлл («1984», разумеется, но и другие вещи), Домбровский («Факультет ненужных вещей») – первое, что приходит сейчас в голову. Превалировала все-таки информативность. Даже в религиозных текстах. Я компенсировал дефицит информации.

Когда началась перестройка, хлынул безбрежный поток текстов, самых разных. Но я уже резко сократил свое чтение, в особенности – больших по объему произведений. Мне казалось тогда, что я уже, прочитав Гроссмана, Солженицына, всё знаю и ничего нового для себя в плане информации не получу.

Вы уже несколько раз, в той или иной форме, упомянули Солженицына. А Шаламов?

Безусловно, я должен был прочесть «Колымские рассказы» сразу же, как только такая возможность появилась. Но я отложил. Опять же – потому, что это не документы в чистом виде. Когда прочёл, уже ближе к 2000-м, – конечно же, обнаружил там и мощную литературу, и много чего еще. Действительно – откровение.

Вообще, 15-летие моего интенсивнейшего чтения (условно, с 71-го по 86-й) меня, как это ни странно звучит, не приучило, а разучило читать. Приступив к чтению без читательских навыков и своего вкуса, я сразу же поглотил весь, скажем так, мейнстрим культурного антисоветского андеграунда, а потом стал читать, в основном, фельетонную литературу, поскольку, во-первых, было лень искать что-то другое, а во-вторых – я не верил в то, что это «другое» обеспечит мне какую-то информационную новизну.

Трагедия, на самом деле. Я отказывался от ставшего доступным чтения и упустил какие-то классические вещи, без которых не существует культурного сознания, способности воспринимать текст в его полноте. В результате – не принимаю сегодня массу вполне необходимых произведений: мне трудно.

Прочитанное же мной в 70-е годы четко отражало ситуацию, в которую я был загнан. Возможностей библиофильства (деньги, связи и т. п.) у меня тогда не было. Я пользовался литературой, находившейся, грубо говоря, в «свободном плавании»: что ко мне «приплывало», то я и читал.