Путешествие внутрь кита и обратно

Можешь ли ты удою вытащить левиафана

и веревкою схватить за язык его?

Вденешь ли кольцо в ноздри его?

Проколешь ли иглою челюсть его?

Будет ли он много умолять тебя и будет ли

говорить с тобою кротко?

Сделает ли договор с тобою, и возьмёшь ли его

навсегда себе в рабы?

(Иов 40:20-40:23)

Полузабытые истории «самонаказания греха», которые вскоре уже некому будет читать – примерно так охарактеризовал в конце 80-х годов главный редактор журнала «22» Александр Воронель коллективные исповеди инакомыслящих и диссидентов, публиковавшиеся на западе. Если заграница и впрямь – воплощение мифа о загробной жизни, то где же ещё стремиться рассудить все споры и добиться справедливости?

Одна из множества историй – Юлия Даниэля, Сергея Хмельницкого и Андрея Синявского, оставила после себя целый ряд литературных свидетельств. Образ стукача, сексота, которым в 40-50-е годы был Хмельницкий, вдохновил двух его друзей-писателей на создание произведений, определяющих своё отношение к природе этого предательства и породившего его зла – советской системы политического террора. Сам Хмельницкий, в свою очередь, ответил на литературные обвинения автора версии, более верной биографически, – Абрама Терца (Андрея Синявского), в статье журнала «22», редактор которого между прочим рассуждал о необходимости «исторического свидетельства существования нашего поколения», выраженного в этой заочной полемике.

Однако первой реакцией на историю Хмельницкого в 60-е годы стал рассказ писателя Николая Аржака (Юлия Даниэля) «Искупление». Именно разбору его авторской позиции и образу его героя главным образом и посвящена эта статья.

1

Сюжет «Искупления» несомненно предполагает прямое прочтение. О рассказе Николая Аржака его автор Юлий Даниэль на своём суде говорил так: «Идея рассказа <…> что все виноваты, что был культ личности и массовые репрессии. <…> Я считаю, что каждый член общества отвечает за то, что происходит в обществе. Я не исключаю при этом себя. Я написал „виноваты все”, так как не было ответа на вопрос „кто виноват”? Никто никогда не говорил публично, кто же виноват в этих преступлениях. И я никогда не поверю, что три человека – Сталин, Берия, Рюмин – могут сделать страшной всю жизнь страны. Но никто ещё не ответил на вопрос: кто же виноват?»

Главный герой рассказа, Виктор Вольский, приходит к своему ответу на этот вопрос, когда его неожиданно (и несправедливо) обвиняет в доносе давний знакомый, Феликс Чернов. Вольский решает не сопротивляться и не доказывать свою невиновность, поскольку постепенно понимает, что сам, как и все, «виноват в том, что ничего не сделал»

Подвергнутый общественному осуждению, изгнанный из общества «стойкими стражами морали» и «юными мастерами трафарета», потерявший невесту, герой в конце концов оказывается в сумасшедшем доме. Свой финальный публичный монолог Вольский произносит на концерте в консерватории: «Мы все заключённые! Правительство не в силах нас освободить! Нам нужна операция! Вырежьте, выпустите лагеря из себя! Вы думаете, ЧК, НКВД, КГБ нас сажало? Нет, это мы сами»

Поэт, архитектор, востоковед Сергей Хмельницкий – одновременно прототип и зеркальный двойник Виктора Вольского, своей личной историей также оказал решающее влияние на автора повести, впоследствии став свидетелем на его судебном процессе.

С конца 40-х Хмельницкий сотрудничал с органами госбезопасности, тогда же по его доносу в лагерь были отправлены студенты исторического факультета МГУ Владимир Кабо и Юрий Брегель. Для широкого круга знакомых эта история стала известна много лет спустя, после возвращения обоих из лагеря и выступления Брегеля на защите кандидатской диссертации Хмельницкого в 1964-м году

Дальнейшие события напоминают эпизоды из «Искупления» (которое было написано Аржаком в 1963-м году), в уайльдовском определении «жизни, подражающей искусству» – вокруг Хмельницкого, как вокруг Вольского, смыкается «кольцо блокады»

Однако близко друживший с Хмельницким в начале 50-х Даниэль знал его историю задолго до этих событий. История «Искупления», где главный сюжетный ход был перевёрнут – Вольский ошибочно обвинён вернувшимся из ГУЛАГа приятелем – тем не менее представляла собой нечто вроде «рекомендации» для Хмельницкого, дружеского совета, как поступить, чтобы избавиться от груза собственного преступления, постараться искупить его. Однако все последующие годы, Хмельницкий, по его собственным словам, «стыдливо отмалчивался»

Таким образом поведение Вольского предстаёт перед нами в как бы в двух плоскостях. С одной стороны, его этическая позиция – признать свою вину и принять её одному за всех – во многом кажется чрезмерной, больше подходящей для какой-нибудь агиографической истории. С другой, она может быть понята как замаскированный под литературу личный совет писателя другу Сергею Хмельницкому.

2

Столкнув друг с другом историю литературного героя и историю его прототипа, мы легко заметим, что круг вопросов собственно нравственной позицией Вольского не исчерпывается. В заочном споре между ним и Черновым возникает сразу несколько пограничных тем: почему Чернов считает Вольского стукачом? Почему ему так легко удаётся убедить в этом общих знакомых и друзей Вольского (и даже те, кто готовы Вольскому поверить – Лурье, Ирина в конце концов отступаются, оставив с ним одного лишь писателя Игольникова)? Наконец, не уравнивает ли Вольский своим молчанием и признанием вины всех перед лицом общественного преступления и палачей, и жертв, и молчаливых «посторонних», к которым сам себя причисляет?

В одной из кульминационных сцен рассказа, встрече Чернова и Вольского у памятника Гоголю на бульваре, в обвинительном монологе проясняются сразу несколько важных деталей. Герои принципиально отличаются друг от друга разным пониманием природы репрессий – Чернов выступает в амплуа графа Монте-Кристо, чьи отточенные за годы заключения аргументы кажутся ему самому неопровержимыми: на него не мог донести ни арестованный вместе с ним приятель, ни «друг детства», ни невеста. Для Аржака очевидно (и в этом он близок будущему читателю), что никакая близость стукача к жертве не может служить гарантией непричастности. Террор вторгался в личную жизнь, также как и в общественную, а потому идеи Чернова изначально чересчур наивны и даже архаичны. Его позиция не подкреплена ничем, кроме страданий, пережитых в лагере, но на деле они никак не могут сделать его обладателем какой-то абсолютной истины – он лишь один из многих, кто пострадал – хотя сам точно также «ничего не делал».

Мысль Вольского двигается в ином направлении. Для него и слова Чернова, и пережитый общественный остракизм – часть одного и того же заблуждения, укоренённого во внешнем поиске виноватых. Да, в случае Вольского они не ошиблись – они осудили виновного, но не в том преступлении, о котором думали – Вольский, как Мерсо в «Постороннем» у Камю, по-своему понимает причину понесённого наказания. Вольский обнимал женщин, пил вино, «бездействовал», в то время как люди вокруг него исчезали и погибали

Образ Вольского в глазах Чернова именно таков, каким представляли себе Хмельницкого его бывшие друзья: холодный, расчетливый, не признающий свою вину даже под давлением обстоятельств. На подобный типично шестидесятнический романтический ход вторжения литературы в реальную жизнь (конечно, в продолжение этой традиции из 20-30-х гг.) в другом контексте обращают своё внимание Вайль и Генис в книге «60-е: мир советского человека»

Итак, Хмельницкий – это Вольский глазами Чернова, человек, для которого «предательство», отсутствие совести – нравственная болезнь, развращённость, вызванная личными или общественными причинами. Именно таким описал Хмельницкого в другом художественном произведении, романе «Спокойной ночи!», Андрей Синявский: его герой, С. — «пустая скорлупа в образе человека»

В своём упорстве герой рассказа и его прототип достойны друг друга – даже несколько десятилетий спустя в своём ответе Синявскому «Из чрева кита»

3

Рассказывая историю своего мужа, Виктория Хмельницкая невольно воспроизводит картину из «Искупления» — ложно (или, по крайней мере, чересчур жестоко) обвинённый главный герой не в силах оправдаться под давлением слов человека «оттуда», из лагерей, человека, претерпевшего страдания, которые как бы выделяют его среди окружающих, добавляют его словам дополнительный вес

Раскрывая внутренний мир своих героев, чью моральную позицию он разделяет (а эти герои, очевидно, Вольский в «Искуплении» и Карцев в «Говорит Москва»), Аржак очень аккуратно, но последовательно отграничивает свою систему взглядов от мнений «большинства» людей своего круга. Он, как и Карцев, «больше не хочет убивать». А потому он отрицает общественную кампанию, жертвой которой становится главный герой «Искупления» — в ней легко различимы черты всё того же «открытого убийства» — без суда, без возможности оправдаться. В подлинной истории самого Хмельницкого некоторые из его бывших знакомых даже звонили в Душанбе, куда он уехал от своей страшной славы, чтобы рассказать местным «приличным людям», что с Хмельницким нельзя иметь дело. Приятель Хмельницкого, написавший предисловие к его отповеди «Из чрева кита», Воронель в ответ на это сокрушается, что лично ему никто не звонил на работу, чтобы рассказать «какой он, Воронель, хороший человек»

Но если Аржак, устами Вольского, осуждает всех, то почему он не преследует и не клеймит настоящего предателя и сексота – Хмельницкого? Здесь, пожалуй, мы и можем проложить границу той этической системы, которую предлагает автор «Искупления» — она, вопреки декларируемой глобальности («все виноваты»), предлагает не искать виновных повсюду, а обратиться к проблеме личной вины и ответственности. Сын писателя, историк Александр Даниэль, интерпретирует это следующим образом: вина может быть только личной, и она предполагает личное покаяние, в то время как личная ответственность означает прежде всего деятельное искупление. Палач, таким образом, не равен жертве и молчащему «постороннему» – однако и вчерашний «посторонний» не должен завтра становиться палачом вчерашнего палача.

Иллюстрацией к данному кодексу служат две истории – самого Юлия Даниэля, для которого публикация произведений Аржака, впервые в советской литературе остро ставящих вопрос об ответственности общества за прошлое и настоящее своей страны, суд и наказание стали своего рода искуплением (об этом, в частности, пишет в своем предисловии к изданию прозы и поэзии Даниэля его друг Борис Шрагин). Такова же история ветхозаветного пророка Ионы, подспудно присутствующая во всех литературных интерпретациях истории Хмельницкого – и в «Искуплении», и в «Спокойной ночи» (глава «Во чреве китовом»), и в самом ответе «Из чрева китова».

|

Иону измученные штормом моряки бросают за борт, стремясь успокоить бурю. Он готов погибнуть, поскольку знает, что предал свою миссию, и несёт справедливое наказание за отказ взять на себя ответственность – принести в город Ниневию новость о её скором уничтожении. Но, даже поместив виновного в чрево кита, нельзя забывать, что главным преступлением осталось преступление общественное – грехи Ниневии требуют искупления. И когда Иона покидает тёмное китовое брюхо, он возвращается в город, граждане которого, придя в ужас от его послания, всё же спасают себя от гибели.

В другом «Левиафане» — философском сочинении Томаса Гоббса, гигантское чудище-кит символизировало собой государство – «смертного бога», наедине с которым оказывается каждый грешник. Встреча, судя по всему, не сулит ничего хорошего – однако авторское послание Аржака недвусмысленно – всем вместе и каждому в отдельности следует совершить тоже самое путешествие внутрь и обратно.

Сергей Бондаренко

По теме:

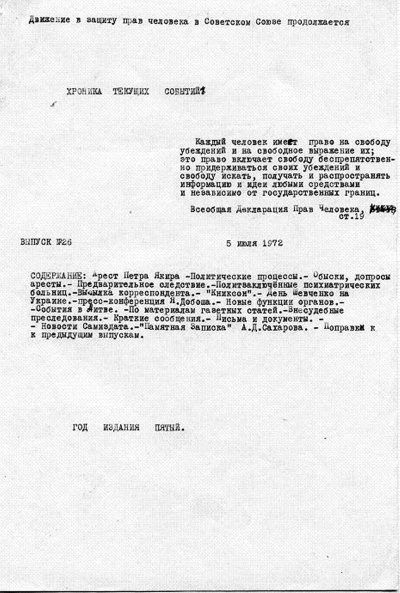

Дело Синявского и Даниэля / urokiistorii