Александр Даниэль: «Ответственность не даётся сверху, взять её – наша задача»

К 50-летию написания одного из самых недооценённых произведений в истории советской литературы – рассказа «Искупление» Юлия Даниэля, Urokiistorii публикуют интервью с сыном писателя – историком Александром Даниэлем, и критический разбор произведения. В данном материале Александр Даниэль рассказывает о замысле и воплощении рассказа «Искупление» и о тех вопросах, которые возникают после его прочтения – разграничении вины и ответственности, отношению к доносчикам в диссидентском сообществе.

Предыстория написания. Вольский и Хмельницкий. Смысл «Искупления»

Однажды, в середине 1970-х, у нас с отцом был на эту тему длинный разговор. Началось с того, что я спросил его, был ли связан сюжет «Искупления» с разоблачением Сергея Григорьевича Хмельницкого как секретного сотрудника «органов». Первое, что сказал на это Юлий Маркович – что между историями Вольского и Хмельницкого есть принципиальная разница: герой «Искупления» не был доносчиком, не был сексотом. А Хмельницкий был.

Отец знал об этом задолго до скандала вокруг Кабо и Брегеля. Точнее – догадывался. Он познакомился с Хмельницким в конце 1940-х; а примерно в 1952 Хмельницкий рассказал ему про то, что его вербуют в сексоты. Рассказал в модальности «истории о третьем человеке»: «один мой знакомый…» и так далее. Но отец догадался, что Хмельницкий говорит о себе. И где-то даже говорит в интонации вопроса, словно просит совета. Юлий Маркович ответил ему, что, наверное, прежде всего рассказал бы об этом тем людям, за которыми ему бы велели следить; по крайней мере, попытался бы намекнуть. А в дальнейшем – постарался бы уклониться от сотрудничества; отговорки всегда можно найти.

Но С.Г. рассказал не всю правду: он не сказал, что его (то есть, «одного знакомого») уже давно завербовали и что на его совести уже, как минимум, двое. Об этом Ю.М. узнал лишь через несколько лет – от Синявского (я не уверен, что Синявский знал имена конкретных жертв, но о том, что Хмельницкий стал сотрудничать с МГБ еще в 1940-е – знал).

С.Г. был очень колоритной личностью: умница, эрудит, чрезвычайно артистичный человек. И – замечательный поэт; моего отца его стихи всегда восхищали, даже после того, как отец узнал о его отношениях с МГБ.

С.Г. был очень колоритной личностью: умница, эрудит, чрезвычайно артистичный человек. И – замечательный поэт; моего отца его стихи всегда восхищали, даже после того, как отец узнал о его отношениях с МГБ.

А когда это знание стало всеобщим достоянием, и Хмельницкого подвергли остракизму, у отца было двойственное чувство. С одной стороны, он не хуже самого Хмельницкого знал, что обвинения против него справедливы и что возмездие – отторжение от общества – заслужено. С другой стороны, он постоянно искал – для Сергея и за Сергея – какой-то возможности, какого-то шанса вернуться к нормальной жизни. Он видел этот шанс в принятии им своей вины. Не в оправданиях, не в защите (а Хмельницкий после скандала на защите диссертации именно эту линию поведения принял в объяснениях с друзьями – он оправдывался, защищался, что-то признавал, что-то отрицал), а в принятии вины, в искуплении. И вот эти постоянные размышления, – об иудином грехе, о вине и об искуплении, о всеобщей ответственности за недавнее прошлое, об остракизме как форме коллективного ухода от этой ответственности – трансформировались в литературный сюжет. Поэтому, хотя эта повесть и не о Хмельницком, она во многом рождена его историей.

Отец в этом разговоре сказал мне, что «выбор Виктора Вольского» виделся им как своего рода подсказка для Хмельницкого: «вот так ему следовало бы поступить». Хотя Ю.М. и знал, что Хмельницкий так не поступит.

Но, как это всегда бывает, в литературе всё поменялось. Ведь история сексота, который почувствовал свою вину за содеянное, тривиальна. А вот история человека, который сам ни в чём не виноват, но берёт на себя всеобщую вину – это мысль более сильная, это мысль о личной ответственности за прошлое. Впрочем, не знаю, так ли важно здесь слово «прошлое». Возможно, надо говорить о личной ответственности за страну, а это включает и ответственность за прошлое. В другой повести Ю.М., «Говорит Москва», День открытых убийств происходит в настоящем, «здесь и сейчас». И опять главный герой принимает ответственность на себя. Быть может, это первое в советской литературе произведение, где так внятно ставится вопрос о гражданской ответственности (об этом, кстати, писал Борис Шрагин в своей статье о творчестве Юлия Даниэля). И в этом плане прошлое и настоящее для автора (и для его героев) неразделимо.

(К слову: главную идею повести «Говорит Москва» – идею Дня открытых убийств – подсказал Ю.М. не кто иной, как Сергей Хмельницкий. Таким образом, тень Хмельницкого так или иначе присутствует в обеих повестях Николая Аржака).

Впрочем, Виктор Вольский говорит не об ответственности, а о вине – с моей точки зрения, большая разница. Где пролегает граница между виной и ответственностью? Лично я понимаю эту проблему так: вина вменяется человеку кем-то или чем-то – государством, обществом, законом, Богом; за ней следует наказание (в одной традиции) или покаяние (в другой). А вот «вменить» человеку ответственность никто и ничто не может: ответственность человек берет на себя сам. Если это ответственность гражданина за то, что происходило или происходит с его страной, то она называется гражданской ответственностью. Гражданская ответственность требует не покаяния, а делания, подвижничества, того, что в христианской традиции именуется искуплением. Христос взял на себя грехи человечества, не потому что был в чем-то виноват, а чтобы искупить их.

Трагедия героя «Искупления», на мой взгляд, в том, что он говорит об ответственности, но ощущает ее как вину. Интересно, для автора повести эти два понятия тоже не различались? Теперь уже не спросишь…

Доносчики и сексоты

Мне кажется, что среди доносчиков, завербованных МГБ, большинство – это несчастные, запуганные, сломленные люди. Конечно, бывали и другие: мы знаем о литературоведе Я. Е. Эльсберге, о композиторе А. Л. Локшине – про них говорили, что они находили в доносах своего рода эстетическое удовольствие. Впрочем, за недостатком информации не берусь судить; о Локшине, например, также говорят (и пишут), что он вообще не был стукачом, а пал жертвой чекистской «операции по дискредитации», которая должна была прикрыть истинного сексота.

Хмельницкий – это, по-моему, промежуточный случай. Мне кажется, что Терц, описывая его в «Спокойной ночи!», несколько перегнул палку. Он сделал из своего героя этакого демона, почти инфернальную фигуру. Уж не знаю, много ли было в С.Г. инфернального, но по моим воспоминаниям в нем было больше литературы, даже литературности (не скажу – «литературщины», он был человек со вкусом), театральности некоторой. Ничего демонического я в нём не помню. Впрочем, я же был пацаном, когда отношения прервались. Взрослые же вспоминали, что в быту, в отношениях «Сережа был трусоват», удара не держал. Может быть, это свойство и сыграло роль в его катастрофе, а не мифический демонизм? Прищучили его на каких-то вольнодумных речах, то ли на анекдоте антисоветском, – и поставили перед выбором: или в лагерь, или работай на нас (так он сам рассказывал в 1964, и это похоже на правду). Таких случаев было много: кто-то отказывался и шел в лагерь, кто-то находил возможность под каким-нибудь предлогом увильнуть от сексотства. А кто-то – соглашался и начинал «сотрудничать».

«Особость» случая Хмельницкого – не в том, что С.Г. испугался и сломался. В конце концов, мало кто бы на его месте не испугался; а что сломался – так под давлением же! Хуже то, что, судя по всему, со временем он начал искать – и находить – в сексотстве вкус, эстетику, поэзию «тайного служения», тайной власти над людьми, власти, доступной лишь избранным. Не из идейных соображений, упаси Господь – для этого он был слишком умен, – а именно из эстетико-философских, подверстывая под свой испуг что-то вроде доморощенного ницшеанства десятого разведения. Это у него и в стихах кое-где проскакивает. И именно что не изначально наслаждался даром своего негодяйства, как Эльсберг, а научился находить в доносительстве эстетическое удовольствие со временем. (Хотя кто знает, какой путь прошел Эльсберг, перед тем как стать законченным мерзавцем?).

Вот эта потеря нравственной ориентации и есть самое страшное. Одно дело, когда человек пишет доносы по принуждению и сам себе говорит при этом: «Я – подлец». И совсем другое – когда он утешает себя соображениями типа: «я человек особой судьбы, мне можно то, что обычным людям нельзя». Хмельницкий окончательно сломался, я думаю, не тогда, когда стал сотрудничать, а тогда, когда начал искать и находить для себя оправдания. Думаю, что в конце концов он убедил себя в том, что не очень-то и виноват: именно эта интонация звучит в его ответе на «Спокойной ночи!». Он искренне обижен тем, что Синявского считают героем, а его, Хмельницкого, банальным стукачом, – а ведь оба были сексотами. И так же искренне забывает при этом, что он-то добросовестно «разрабатывал» по заданию МГБ студентку филфака, француженку Элен Пельтье, а Синявский в это же время ее спасал, рискнув разыграть с чекистами «двойную» игру, смертельно опасную для него.

Отношение к «сексотам» в среде инакомыслящих и диссидентов 50-70-х гг.

Сталинская эпоха – это эпоха чудовищного страха. Но и в эту эпоху разные ситуации неразумно было бы мерить одною мерой. Одно дело, когда человека «раскалывают» на допросе, и он на кого-то «дает показания». Разумно ли и честно ли называть такого человека «доносчиком»? Другое дело – когда человека склоняют к сотрудничеству, запугивая или соблазняя, дают ему кличку, заставляют писать рапорты (случай Хмельницкого). Он – «сексот», секретный сотрудник, «агент на связи», это другой уровень вовлеченности во зло. И совсем третье – когда человека никто не заставляет, а он сам, из корысти или энтузиазма, инициативно пишет донос в «органы». Здесь уже нет смысла говорить о «вовлеченности во зло», такого доносчика никто не вовлекает, он сам – зло.

И, конечно, для разных эпох счёт тоже разный. Для 1930-х – один, для 1940-х другой, для более поздних времен, для 1950-х и начала 1960-х – третий, для диссидентской эры – четвертый. В той или иной степени страшно бывало всегда, я видел людей, которые уже в сравнительно вегетарианские времена испытывали на допросах в ГБ приступы совершенно иррациональной паники. Но это уже был все-таки именно что иррациональный страх: ну, что такого им могли сделать – ни расстрел ни лагерь за отказ от сотрудничества им уже, как правило, не грозил.

Если вернуться к коллизии, описанной в «Искуплении», то я хотел бы напомнить – это Москва начала 1960-х, никакого диссидентского сообщества еще нет. Герои повести, – инакомыслящие, антисоветчики, либеральная интеллигенция, кто угодно, – но не диссиденты.

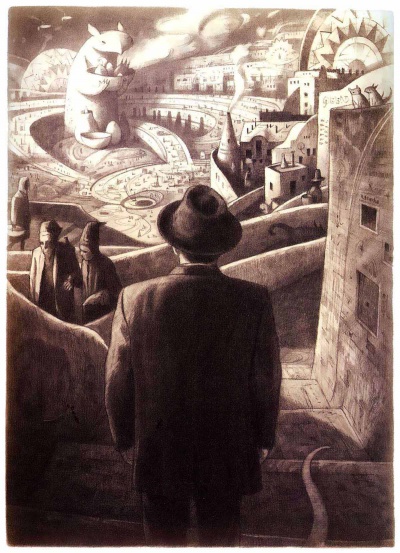

Посмотрите эпиграф к «Искуплению»

Диссиденты тоже были сообществом, и в качестве сообщества тоже не были совсем уж чужды своего рода диссидентскому конформизму, как ни странно звучит это словосочетание. И стереотипные реакции, и нормативная этика, и жесткие поведенческие установки, включая безусловное осуждение «падших» – все это было, хотя и в меньшей степени, чем в обществе, описанном Аржаком. (Впрочем, и в «Искуплении» есть персонаж, отказывающийся присоединить свой голос к общему хору – писатель Игольников). Но все-таки, мне кажется, среди диссидентов было относительно больше людей, для которых единственной авторитетной инстанцией была их собственная личная совесть. А, может, их и не было больше – но именно такие люди задавали в этом сообществе тон.

Я никогда не забуду один разговор. Дело было осенью 1973 года: процесс Петра Якира и Виктора Красина, их сотрудничество со следствием (включавшее обширные показания на десятки людей), постыдное «раскаяние» на суде, пресс-конференция по телевидению, где они осуждали свою – и других – диссидентскую активность. И, в качестве честной платы, смехотворные приговоры от КГБ – ссылка одному в Калинин, другому в Рязань. Ясное дело, все вокруг этих двоих презирают и осуждают. И я, молодой ригорист, вполне склонный к этому самому диссидентскому конформизму, тоже осуждаю и презираю.

И вот, в разгар этого всеобщего презрения, захожу я по каким-то диссидентским делам к Татьяне Михайловне Великановой. А она мне между делом и говорит: «Вот, на днях собираюсь сьездить к Пете в Рязань». У меня глаза на лоб полезли: «Как? К Петру? Он же негодяй, предатель. И Вы к нему поедете? Как можно?». А Татьяна отвечает: «Может, и нельзя – а я всё-таки съезжу». Да, а разговор происходит при старших Таниных детях, Наташе и Феде, еще более молодых, чем я, и, соответственно, еще больших ригористах. И, естественно, они согласны со мной, а на нее накидываются: «Мать, да ты что? Ты к кому это ехать собралась?». А она очень спокойно и безо всякого пафоса отвечает: «Говорите, что хотите – а я всё-таки поеду».

Я этот разговор навсегда запомнил. Вот общественная риторика, а вот живой человек, Таня Великанова, которая не может быть «как все», а может быть только самой собой.

Так что «все правильно, все справедливо»: масса реагирует по шаблону – в сущности, по тому же либеральному трафарету, что и герои «Искупления». Помните «банду трафаретчиков» – когдатошних приятелей Виктора Вольского? Или, еще более выразительных «персонажей»: фигуры на рекламных щитах, изрекающие банальные истины, цена которым – та же что и сообщению, что от Москвы до Сочи – три с половиной часа полета?

А полноценные люди реагируют так, как считают нужным реагировать они сами. Каждый по-своему.

Записал Сергей Бондаренко