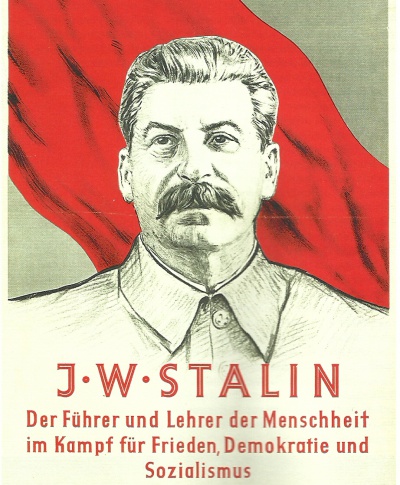

3. «Падение Берлина»: миф о Сталине, созданный им самим

Заказ на «документальные драмы»

Государственный заказ на создание фильма о Великой отечественной войне режиссер М. Чиаурели и писатель-сценарист П. Павленко получили вскоре после выхода фильма «Клятва». Идея увековечить на кинопленке военную мудрость генералиссимуса принадлежала самому Сталину: он продиктовал министру кинематографии СССР И. Большакову план цикла кинокартин под общим названием «Десять сталинских ударов». По этому плану было реализовано всего три «удара»: фильмы «Третий удар» И. Савченко (1948), «Сталинградская битва» В. Петрова (1949) и «Падение Берлина» М. Чиаурели (1949). Для этих фильмов советские критики придумали особый жанр – «документальная драма» (то есть в них нужно было видеть «правду о войне», воссозданную средствами игрового кино).

Государственный заказ на создание фильма о Великой отечественной войне режиссер М. Чиаурели и писатель-сценарист П. Павленко получили вскоре после выхода фильма «Клятва». Идея увековечить на кинопленке военную мудрость генералиссимуса принадлежала самому Сталину: он продиктовал министру кинематографии СССР И. Большакову план цикла кинокартин под общим названием «Десять сталинских ударов». По этому плану было реализовано всего три «удара»: фильмы «Третий удар» И. Савченко (1948), «Сталинградская битва» В. Петрова (1949) и «Падение Берлина» М. Чиаурели (1949). Для этих фильмов советские критики придумали особый жанр – «документальная драма» (то есть в них нужно было видеть «правду о войне», воссозданную средствами игрового кино).

Частные судьбы и Большая история

Частные судьбы и Большая история

В построении сюжета «Падения Берлина» Чиаурели и Павленко использовали тот же прием, что и в «Клятве» — разместили трагический рассказ о частной судьбе героев на фоне Большой советской истории, показанной как символическое целое. У Чиаурели был особый, востребованный временем, талант – он умел совмещать идеологические формулы и клише с остродраматическими ситуациями, которые его актеры играли достоверно и эмоционально насыщенно. Сопереживание зрителя, его идентификация с яркими героями задавали принятие мифологизированной реальности. Так, «человеческая» линия «Клятвы» — это трагедия семьи Петровых. Мать Варвара Михайловна (С. Гиацинтова) с каждым этапом советской истории теряет по члену своей семьи: мужа застреливает кулак, дочь погибает в пожаре на строящемся Сталинградском заводе (диверсия была организована, разумеется, «троцкистом»), сын падет смертью храбрых во время Сталинградской битвы. В облике Варвары Михайловны прочитываются черты знаменитого образа Родины-матери с плаката «Родина-мать зовет».

В «Клятве» мать попадает на Кремлевский праздник, где у нее происходит личный разговор со Сталиным. На ее вопрос, будет ли война, Сталин отвечает положительно (дескать, вождь не сомневался, что Гитлер вот-вот нападет). И мать от имени старшего советского поколения отвечает: «Оно и лучше, чтобы война при нас была. Мы народ испытанный, привыкли трудности на спине выносить. У нас спины крепкие. На наших бы хребтах и отвоеваться…» На сегодняшний взгляд, в этих словах (как и во всей истории семьи Петровых) заключена квинтэссенция народной боли, исторического долготерпения и готовности к новым бедам. Возможно, слова матери и тогда воспринимались зрителем в ключе трагизма советской истории, хотя по своему пафосу задумывались как жертвенно-героические.

С. Гиацинтова сыграла роль матери-символа и в «Падении Берлина»: ее сын Алексей Иванов (Б.Андреев) – идеал советского человека. В начале первой серии он рабочий-стахановец, в конце второй – герой, дошедший до Берлина и установивший знамя над Рейхстагом. Символично и то, что он — ровесник революции, рожденный 25 октября 1917 г. Мать гордо говорит, что отец младенца сравнил ее с Авророй: «экой сын, как снаряд, все на свете пробьет ».

По замыслу авторов, в лице «снаряда Иванова» воплощена типичная судьба советского человека с типичной русской фамилией. Однако эта типичность – еще один миф: на самом деле, мало кто из двадцатилетних, ушедших на фронт солдатами в самом начале войны, дожил до победы… Любовь Алексея к Наташе также носит знаковый характер, т.к. отражает одно из «общих мест» советской идеологии. Наташа – учительница, и ее любовный союз со стахановцем является аллегорией единства интеллигенции и пролетариата в якобы бесклассовом советском обществе.

Символический язык сталинианы

При этом о своей любви Алексей сперва признается не девушке, а Сталину. Как и в «Клятве», некоторые эпизоды «Падения Берлина» приобретают черты «театра абсурда», если их «прочитывать» в отрыве от целостного символического языка сталинской культуры. Такова сцена встречи со Сталиным. Алексей Иванов получает орден Красной Звезды и его вызывает Сталин. «Не поеду!» — испуганно говорит рабочий — «Как я говорить-то буду!» Партийный работник в ответ покровительственно посмеивается: «Говорить ему надо! С ТОБОЙ будут говорить. Ты только слушай и ума набирайся. Такое счастье!» В следующем эпизоде люди в форме ведут упирающегося Иванова по цветущему саду и указывают на Отца Народов, который расхаживает по дорожкам в белом, почти светящемся, френче. Актер Б. Андреев играет в этой сцене утрированное смущение и неловкость подростка: он наступает на цветы и путает отчество вождя («Здрасьте, Виссарион Иванович… Простите, ради Бога»). Затем доверчиво рассказывает о своей любви к выплавке стали и Наташе и получает доброе напутственное слово Отца.

Цветущий сад в этой сцене также символичен, как и инфантильное поведение стахановца. В целом каждая сцена этого фильма и все его герои имеют второй – символический – план. Для современников эти символы были прозрачны, т.к. представляли собой развернутые в кинообразах клише, речевые формулы, идеологемы, на которых базировался официальный советский язык. Для сегодняшнего зрителя многие фрагменты этого языка уже не имеют смысла, поэтому грандиозный киноэпос Чиаурели может вызывать у него совершенно другие эмоции (скажем, смех в эпизодах, которые, по замыслу, ничего юмористического не содержали).

Например, фильм начинается с красочной сцены: в кадре – поле с красными маками, школа и дети. За кадром – песня: «Хороший день, земля в цвету, цветы растут, и я расту». Так первый эпизод «Падения Берлина» переводит на язык кино расхожую фразу «дети — цветы жизни» ( она сложилась на основе фразы «дети – живые цветы земли» из рассказа М. Горького — писателя, из которого в 30-е гг власть сделала «культового» идеолога соцреализма).

Например, фильм начинается с красочной сцены: в кадре – поле с красными маками, школа и дети. За кадром – песня: «Хороший день, земля в цвету, цветы растут, и я расту». Так первый эпизод «Падения Берлина» переводит на язык кино расхожую фразу «дети — цветы жизни» ( она сложилась на основе фразы «дети – живые цветы земли» из рассказа М. Горького — писателя, из которого в 30-е гг власть сделала «культового» идеолога соцреализма).

Цветущий сад в сцене встречи Иванова со Сталиным надстраивает еще один риторико-символический пласт значений, прочно закрепленный кино и пропагандой 30-х гг: Сталин – Отец всех детей (т.е. «цветов жизни»), но дети Сталина – это также все советские народы и граждане. Поэтому А. Иванов может вести себя рядом со Сталиным только как «взрослый ребенок» — наивный, доверчивый, испуганный до встречи и экстатически счастливый после. При всей индивидуальности актера Б. Андреева и его игры, поведение героя типизировано в соответствии с каноном – даже сам Чиаурели, у которого также, как и у его героя, была в 30-е гг судьбоносная встреча со Сталиным, в свое время писал о ней в подобных тонах (см. сборник юбилейных статей «Встречи со Сталиным» (1939)).

«Фильм–симфония»

Съемки двухсерийного эпоса «Падение Берлина» были грандиозным, высокобюджетным и во многом новаторским кинопроектом. Над ним работали лучшие специалисты «Мосфильма». Патетическую и запоминающуюся музыку написал Дм. Шостакович. Фильм был снят на цветной пленке. В павильонах «Мосфильма» были выстроены макеты рейхстага, причем в нескольких вариантах — в натуральную величину и с перспективными сокращениями, – и талантливый оператор Л. Косматов сумел придать холстам и макетам «эффект реальности». Вместе с Л. Косматовым и художником картины В. Каплуновским Чиаурели, в прошлом художник, создал триста цветных эскизов для всех сцен фильма. Цвет в этом фильме решал не только эстетическую, но и содержательную задачу: к каждой сцене были подобраны «говорящие» тона, включая цвет костюмов и обстановки. Белый китель Сталина и «теплые» тона его кабинета противопоставлялись зеленым, коричневым, синим цветам интерьеров Рейхстага.  Сцена свадьбы Гитлера и Евы Браун, которую они затеяли перед самоубийством, снята с преобладанием мутно-зеленого – «трупного» — цвета. В результате получился «фильм-симфония», в котором идеологическое содержание воздействовало синкретически.

Сцена свадьбы Гитлера и Евы Браун, которую они затеяли перед самоубийством, снята с преобладанием мутно-зеленого – «трупного» — цвета. В результате получился «фильм-симфония», в котором идеологическое содержание воздействовало синкретически.

За счет цветописи и поэтической символики «Падение Берлина» оставляет ощущение сакрального действа. Помимо воли авторов ее метасюжетом стала мистерия, проявляющая религиозную сторону соцреализма: Богочеловек, живущий в сердцах людей, из сакральной точки мира (из недр Кремля) ведет народ к победе и в финале на глазах восхищенной толпы спускается с небес (на белоснежном самолете), чтобы вершить суд над поверженным врагом. Монументальные черты Сталина противопоставляются невротическому характеру Гитлера.  В его в словах много истеричного, в образе — много плотского (зритель узнает, что у него трясущиеся руки, перхоть и обгрызенные ногти). Он абсурдно жесток (во время свадьбы приказывает затопить метро, где прячутся женщины, дети и раненые его армий) и нелеп. Все эти черты противопоставляют его Сверхчеловеку-Сталину, и созданному им человеку нового – советского – типа (например, А. Иванову).

В его в словах много истеричного, в образе — много плотского (зритель узнает, что у него трясущиеся руки, перхоть и обгрызенные ногти). Он абсурдно жесток (во время свадьбы приказывает затопить метро, где прячутся женщины, дети и раненые его армий) и нелеп. Все эти черты противопоставляют его Сверхчеловеку-Сталину, и созданному им человеку нового – советского – типа (например, А. Иванову).

Соцреализм: совмещение мифа и мира

Несмотря на ярко выраженный авторский стиль, сталиниана М.Чиаурели является идеальным примером соцреализма в советском кино (сходным примером этого феномена может послужить фильм Ф. Эрмлера «Великий гражданин»). История советского искусства показывает, что соцреализм – это не столько художественный метод, сколько умение художника непротиворечиво совмещать мифы с реальностью и говорить на языке политики. Независимо от исторического периода, которому посвящено соцреалистическое произведение, его политическое содержание всегда соответствует последним указам, передовицам, политическим процессам и т.д. Так, «Клятва», «Падение Берлина» и «Незабываемый 1919-й год» помимо культа Сталина были призваны обосновать начало холодной войны и сталинскую внешнюю политику в вопросе раздела геополитической карты послевоенного мира. Все три фильма последовательно проводят мысль о вероломстве и моральной неполноценности У. Черчилля (после его знаменитой Фултонской речи 1946 г. Сталин со страниц «Правды» приравнял его к Гитлеру), а также всех глав антикоммунистически настроенных государств.

В 1950 г фильм «Падение Берлина» был показан на Всемирном фестивале в Чехословакии и получил главную премию. Газета «Правда» рапортовала о небывалом успехе этого грандиозного фильма у советских и зарубежных зрителей, ей вторили передовицы газет стран соцлагеря, заверявшие Сталина в безграничной любви. Сегодня становится известно, что на самом деле у зрителей, недавних свидетелей и участников войны, фильм вызывал разные чувства. Например, недавно в передаче «Эхо Москвы» «Именем Сталина» историк И. Щербакова рассказала о судьбе подполковника Е. Чернонога, героя войны, который получил восемь лет лагерей за то, что на просмотре «Падения Берлина», увидев Сталина, спустившегося с небес принимать победу, не удержался и сказал: «А это что за ангел прилетел? Мы его там не видели.»

Этот и многие другие примеры (см. передачу «Именем Сталина» про советские анекдоты и антисоветские разговоры) говорят о том, что часть советских людей не воспринимала официальную картину мира и советскую риторику как часть реальности и понимала, что миф о гениальном Сталине создан им самим.

Ольга Романова