Эта книга вышла в 2003 – 2006 гг. в издательстве «Наука» и стала своего рода энциклопедией, посвящённой изучению прошлого. Авторы рассматривают историю и теорию основных концептов, связанных с этой проблематикой, уточняют, с чем связана терминологическая и смысловая путаница в употреблении, например, таких понятий, как «история», «коллективная память», «объективная реальность».

И.М. Савельева, А.В. Полетаев. Знание о прошлом: теория и история: В 2 т. – СПб.: Наука, 2003.

И.М. Савельева, А.В. Полетаев. Знание о прошлом: теория и история: В 2 т. – СПб.: Наука, 2003.

Т. 1: Конструирование прошлого. – 2003. – 632 с.

Т. 2: Образы прошлого. – 2006. – 751 с.

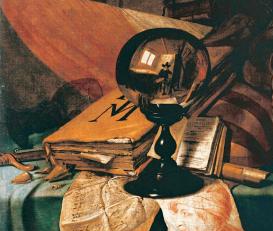

Двухтомник И.М. Савельевой и А.В. Полетаева «Знание о прошлом: Теория и история» больше всего напоминает схоластический трактат. В хорошем смысле – вспомним, без системы, отработанной схоластиками, не были бы возможны ни «Божественная комедия» Данте, ни «Фауст» Гёте. Своего рода «Божественной комедией» труд Савельевой, Полетаева и является – книгой, призванной обрисовать и объяснить универсум теории истории, причём авторы уточняют смысл последнего слова: истории как знания о прошлом.

Одного первого взгляда на увесистые два тома в красном с золотом переплёте, изданные «Наукой», достаточно для того, чтобы создалось должное впечатление о колоссальной работе, доскональном разборе, предпринятом авторами. Второй взгляд, брошенный на содержание, первое впечатление только усиливает. К собственно содержанию настоятельно рекомендуем обратиться, оно столь ёмко, развёрнуто говорит само за себя, что любой пересказ покажется на его фоне бледным и неполным.

Собственно, содержание – первое, что заставляет вспомнить о трактатах Высокого средневековья. Труд авторов без преуменьшения претендует на всеобъемлемость охвата темы – затрагиваются, кажется, все вопросы, которые поднимаются (и когда-либо возникали) в связи с изучением прошлого. Рассматриваются типы знания о прошлом, что является предметом знания о прошлом, какова его прагматика, каким образом история организована в пространственно-временном континууме, каким образом мы узнаём о прошлом и как устроено неспециализированное знание о прошлом, разбираются основные историографические подходы и др.

Забегая вперёд, скажем, что авторы при всей серьёзности не пишут скучно. В книге есть отличные иллюстративные текстовые вставки (часто юмористические, см. сноску

[1]), а также, как нам показалось, элемент самоиронии. Например, рассуждение о доскональности (которая отличает – в хорошем смысле – данную работу):

«Начиная с Маркса возникла замечательная, на наш взгляд, традиция: давать не полный перечень типов…, а завершать его словами «и т.д.», «и т.п.», «и проч.». Мы полностью поддерживаем этот подход и поименуем лишь наиболее известные типы знания…»

Не правда ли, самоиронично – учитывая полноту приводимых авторами списков, максимально и всесторонне описывающих каждый выбранный объект?

В книге тщательно выстроена структура, всё взвешенно и вытекает одно из другого – от последовательности томов, частей, глав и подглав, до каждого параграфа. Например, в главе, посвящённой роли истории – «Lux veritatis» или «Magistra vitae»? – сразу упоминаются две традиционно приписываемые ей функции: история как «объективная истина» и «учительница жизни». Тут же разбираются такие понятия, как «истина», «объективность», «факт»… Столь же детально рассматриваются составляющие второй роли – истории-«учительницы жизни». В частности, авторы подробно останавливаются на задачах исторического знания (поддержание образцов, легитимация настоящего, идентификация, знакомство с Другим, «коллективная память»)… Подобным образом, от общего к частному с экскурсом в историю каждой темы и каждого понятия, выстроены объяснения внутри любой главы.

Отдельно следует отметить высокую культуру цитирования, отличающую книги.

Вспомогательный аппарат книги более чем красноречив: 1 том содержит 29 страниц списка литературы, 14 страниц именного указателя, второй – 47 страниц списка литературы, 20 страниц именного указателя. Цитируются источники на русском и их авторские переводы с английского, французского, немецкого языков. Авторы осведомлены в разнообразнейших теориях и подходах, далеко выходящих за рамки собственно исторической дисциплины. Предмет – знание о прошлом – помещён в контекст гуманитарных интересов – философии, психологии, социологии, культурологии, политологии… А поскольку не только набор соответствующих контекстных дисциплин, но и круг релевантных проблем оказывается очень широк (что есть истина, объективность, время, пространство, каким образом описывается / конструируется реальность и пр.), книгу Савельевой, Полетаева можно смело назвать путеводителем по современной гуманитарной проблематике, причём с введением в историю вопроса; своего рода подробным рефератом, суммирующим и пересказывающим важные теории; и наконец, источниковедческим помощником – ориентирующим, с каких книг следует начать исследовательский поиск.

Нужно заметить, что работа «Знание о прошлом», скорее всего, окажется избыточной по информативности практически для любого читателя – мало в чьи задачи войдёт прочитать этот труд «от корки до корки» (как редко кто возьмётся за чтение энциклопедии от «а» до «я»). Однако любая глава этой книги окажется занимательной и увлекательной – и это несмотря на то, что речь в ней идёт о теории, а не живом историческом материале, а медленное чтение содержания имеет несомненную образовательную ценность.

СОДЕРЖАНИЕ

Том 1. Конструирование прошлого

Часть I ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Глава 1. История

-

Античность: формирование значений

-

Средние века: эволюция смыслов

-

Новое время: смена приоритетов

-

Новейшее время: концептуализация науки

Глава 2. Социальная реальность

-

Компоненты системы

-

Конструирование социальной реальности

Глава 3. Знание

-

От философии познания к социологии знания

-

Параметры и критерии

-

Формирование социального запаса знания

Глава 4. Прошлое

-

Вечность и время

-

Прошлое и настоящее

-

Знание о прошлом

Часть II ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ

Глава 5. Типы знания о прошлом

-

Вненаучное знание

-

Общественные науки

Глава 6. Историческая наука

-

Эмпирические основания

-

Теория в исторических дискурсах

Глава 7. Историческая реальность

-

От космоса к обществу

-

Социальная система

-

Система культуры

-

Система личности

Глава 8. Роль истории

-

Lux veritatis

-

Magistra vitae

Часть III ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ ИСТОРИИ

Глава 9. История с географией

-

Фактор пространства

-

Структура исторического пространства

Глава 10. События и структуры

-

Событие и историческое время

-

Структуры: статика и динамика

Глава 11. Хронология и периодизация

-

Хронологические системы

-

Исторические периоды

Глава 12. Эпохи европейской истории

-

Концепция эпох

-

Новое время

-

Власть схемы

Том 2. Образы прошлого

Часть IV. НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЗНАНИЕ О ПРОШЛОМ

Глава 13. Архаичное знание: образ и подобие

-

Общая характеристика архаичных представлений

-

Образы времени

-

Темпоральная картина мира

Глава 14. Религия: сакральное и профанное

1. Трансцендентальная и социальная реальности

2. Теология «истории»

3. Христианская историография

Глава 15. Философия / обществознание: современность и новизна

1. Концептуализация «модерности»

2. «Историческое развитие»

3. Новейшее время

Глава 16. Философия / обществознание: модели и схемы

1. Базовые подходы

2. Циклические модели

3. Стадиальные модели

Глава 17. Идеология: свои и чужие

1. Классические идеологии

2. Идеологии ХХ века

3. Поиски «национальной идеи»

4. «Движение» в будущее

Глава 18. Обыденное знание: сюжеты и символы

1. Индивидуальное и групповое прошлое

2. Социальные представления и «политика памяти»

3. Источники формирования знаний о прошлом

4. Эмпирические результаты

Часть V. ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Глава 19. Интуитивистская историография

1. Явление романтизма

2. Переживание прошлого

3. Наследие романтиков

Глава 20. Прагматическая историография

1. О пользе и вреде презентизма в историографии

2. Национализация прошлого

3. Наследие романтиков

Глава 21. Аналитическая историография

1. Позитивистская парадигма

2. Исторический синтез и макротеории

3. Микроанализ и микроистория

4. Там, за поворотом…

[1] Пример вставки – Вставка 4 «Сепульки и реальность» (Том 1, С. 71):

Лем С. Звёздные дневники Ийона Тихого [1958]. Пер. с польск. // Библиотека современной фантастики. В 15 т. М.: Молодая гвардия, 1965. Т. 4. С. 11 – 142.

«… Я пошёл к Тарантоге, чтобы посмотреть <в Космической энциклопедии> статью о сепульках. Нашёл короткую информацию:

«Сепульки – играющий значительную роль элемент цивилизации ардритов (см.) с планеты Интеропия (см.). См. Сепулькарии».

Я последовал этому совету и прочитал:

«Сепулькарии – устройства, служащие для сепуления (см.)». Поискал сепуление, там было:

«Сепуление – занятие адритов (см.) с планеты Интеропия (см.). См. Сепульки».

Круг замкнулся, больше искать было негде» (С. 45 – 46).

Философский энциклопедический словарь / Ред. Л.Ф. Ильичев и др. М.: Советская энциклопедия, 1983.

«Реальность (от позднелат. realis – вещественный, действительный) – существующий в действительности» (С. 572).

«Существование – в диалектико-материалистической философии синоним бытия» (С. 665).

«Действительность – объективная реальность как актуально наличное бытие» (С. 141).

«Бытие – философская категория, обозначающая реальность, существующую объективно» (С. 69).

«Материя (от лат. materia – вещество) – «философская категория для обозначения объективной реальности» (Ленин)» (С. 354).

Круг замкнулся, больше искать было негде.

И.М. Савельева, А.В. Полетаев. Знание о прошлом: теория и история: В 2 т. – СПб.: Наука, 2003.

И.М. Савельева, А.В. Полетаев. Знание о прошлом: теория и история: В 2 т. – СПб.: Наука, 2003. Собственно, содержание – первое, что заставляет вспомнить о трактатах Высокого средневековья. Труд авторов без преуменьшения претендует на всеобъемлемость охвата темы – затрагиваются, кажется, все вопросы, которые поднимаются (и когда-либо возникали) в связи с изучением прошлого. Рассматриваются типы знания о прошлом, что является предметом знания о прошлом, какова его прагматика, каким образом история организована в пространственно-временном континууме, каким образом мы узнаём о прошлом и как устроено неспециализированное знание о прошлом, разбираются основные историографические подходы и др.

Собственно, содержание – первое, что заставляет вспомнить о трактатах Высокого средневековья. Труд авторов без преуменьшения претендует на всеобъемлемость охвата темы – затрагиваются, кажется, все вопросы, которые поднимаются (и когда-либо возникали) в связи с изучением прошлого. Рассматриваются типы знания о прошлом, что является предметом знания о прошлом, какова его прагматика, каким образом история организована в пространственно-временном континууме, каким образом мы узнаём о прошлом и как устроено неспециализированное знание о прошлом, разбираются основные историографические подходы и др.