Прошлое. Чужая страна

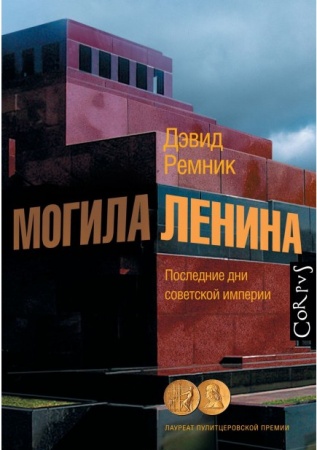

Другой повторяющийся мотив — временной разрыв между временем написания книги и ее прочтением. Так, в очень большой степени, была устроена вся главная русская литература советского времени. Постфактум все узнавали свою историю в “Котловане” Платонова, в “Жизни и судьбе” Гроссмана, еще позднее — в “Колымских рассказах” Шаламова или романе “Место” Горенштейна. Каждую из этих книг (в ряду многих других) очень сложно представить себе по-настоящему прочитанной сразу после её написания. Время, место, обстоятельства — все кажется невозможным, несвоевременным. “Могила Ленина” Дэвида Ремника вышла в США в 1993-м году, в 1994-м получила Пулитцеровскую премию — по-русски вышла 25 лет спустя и идеально раскрывается в двух этих мотивах — хроника нашей жизни, созданная иностранцем, которую мы читаем в настоящем времени, узнавая самих себя в прошлых событиях.

Я родился в 1985-м году, за пару лет до приезда Ремника в СССР, но чувствую и читаю эту книгу, как свою собственную — все в ней узнаваемо — персонажи, ситуации, выбор декораций и сцен. Возможно, культурная дистанция имеет нечто общее с дистанцией временной. Пусть Ремник закончил свою книгу в 1993-м году, однако многие её герои, преодолевая физические законы, остались прежними, застыли вне времени.

Один из собеседников Ремника, академик Кукушкин, все еще возглавлял свою кафедру на историческом факультете МГУ в середине 2000-х. Нам он рассказывал о Ленине, о гуманизме первых лет советской власти, о героических преобразованиях начала 20-х. Наш недовольный ропот с последних парт, он называл “устаревшими взглядами времен Перестройки”. В “Могиле Ленина” Кукушкин сидит перед читателем в конце 80-х, как живой — я узнаю в нем каждый жест из своего 2006-го.

Следуя за своими репортажами, Ремник составляет книгу из “героев”, отталкиваясь от точки зрения каждого из них, очень ловко выписывая себя из хода самой истории, чтобы подчеркнуть объективность и дистанцию. Никогда еще сталинистка Нина Андреева не выглядела такой родной и живой — узнаваемой почти метафизическим узнаванием, как тот угол прихожей в райкоме, до которого никак не достает мокрая швабра уборщицы. Каталог из партийных чиновников, нищих, диссидентов, бизнесменов — “это было прекрасное время, это было ужасное время” — все они, если не сами по себе, то их типажи застыли и легко реконструируются в современности и 30 лет спустя.

Ремник пишет о борьбе за прошлое, как способе выбора будущего. Пишет об основании “Мемориала”, и о спорах вокруг установки “памятника жертвам”. Он героизирует Дмитрия Юрасова — молодого парня, к концу 80-х собравшего несколько сотен тысяч “карточек” на советских репрессированных. Кто сейчас не деконструирует государственную историческую политику? Не рассуждает о “Стене скорби” на углу Сахарова? Не ищет новых героев-одиночек, которые должны будут бросить решающий вызов системе? Надо бы разобраться, кстати, кто теперь их ищет — внимательному читателю “Могилы Ленина” должно быть ясно, что в конце 80-х эту роль всё ещё выполняла Лидия Чуковская — когда-то выбравшая Солженицына, затем возложившая свои последние надежды на Юрасова.

В конце 80-х в национальных республиках рассуждают об империи и сепаратизме, в ведении бизнеса ищут нравственность, ограничивающую “дикий капитализм”, и все вместе ищут выход из двоемыслия — как пишет Ремник, он почти не встречал здесь людей, которые были бы в мире сами с собой и ощущали бы себя целостными.

То, как Ремник пишет — техника “новой журналистики”, отточенная почти до совершенства с американских 60-х годов: ты в истории, но ты же и вне истории, герои рассказывают все за себя, однако ты неизменно исходишь из собственной субъективности, тебе ясен моральный урок, но ты оставляешь за читателем право на собственное суждение. Ремник превращается в идеального спутника и собеседника — с книгой о нашем прошлом, в котором проступают черты нашего будущего, увидеть которое мы можем только теперь, в нашем настоящем. Антрополог Клиффорд Гирц, проведший большую часть жизни на Бали и Яве, называл это “насыщенным описанием” — мы не просто видим ситуацию со стороны, вместе с автором, мы разбираемся в символическом значении совершаемых действий, в категориях позднесоветской культуры, которой мы все наследуем, в которой, хочется (или не хочется) признать, все еще продолжаем жить.