Подгнившие 20-е. Что осталось от догулаговских советских лагерей

Тайная жизнь брёвен

Не так давно в русском GEO напечатали короткую заметку о том, что деревья, спиленные советскими лагерными заключёнными в Сибири, всплыли у берегов Исландии и Гренландии (в лучших традициях «Почты России» – не туда и не вовремя). Странным образом, путешествие брёвен в пространстве вдруг превратилось в путешествие во времени, в заплыв из одной истории в другую.

В той старой истории люди валили лес и сплавляли его по Оби и Енисею. Всё это, вероятно, имело какой-то собственный смысл и значение. В новой, когда физическая память о лагерях практически исчезла, а культурная память остаётся подавленной, о самом существовании параллельного мира свидетельствуют дрейфующие брёвна.

И вроде бы дендрохронологический анализ или археология не должны быть самыми прогрессивными способами изучения советской древности, в то время когда есть мемуары, кое-какая документация (та, что не закрыта от исследователей в ведомственных архивах), фото и даже кинохроника. Но вот мы на практике имеем дело с останками советских концлагерей, и вынуждены пенять на гору брёвен где-то на океанском побережье. Что делали там все эти люди, заключённые? «Я слышал, что они добывали радиоактивную руду со дна большого озера», – сообщил мне по секрету один из соседей по плацкарту Москва – Пояконда. «Это была очень вредная работа».

В другом месте на севере, тоже за полярным кругом, в Мурманской области, на полуострове Киндо и в окрестностях, на берегах Кандалакшского залива, сохранились другие брёвна. В нескольких заболоченных местах, недалеко от небольших водоёмов находятся стены от лагерных построек конца 20-х годов. Судя по нескольким сохранившимся письменным свидетельствам и планировке – это бараки лагерных командировок из центрального Соловецкого лагеря, первого испытательного полигона для новой советской репрессивной системы. Того, что один из первых заключённых, бежавших на запад в 20-е годы, Созерко Мальсагов, назвал «адским островом».

Что делал СЛОН

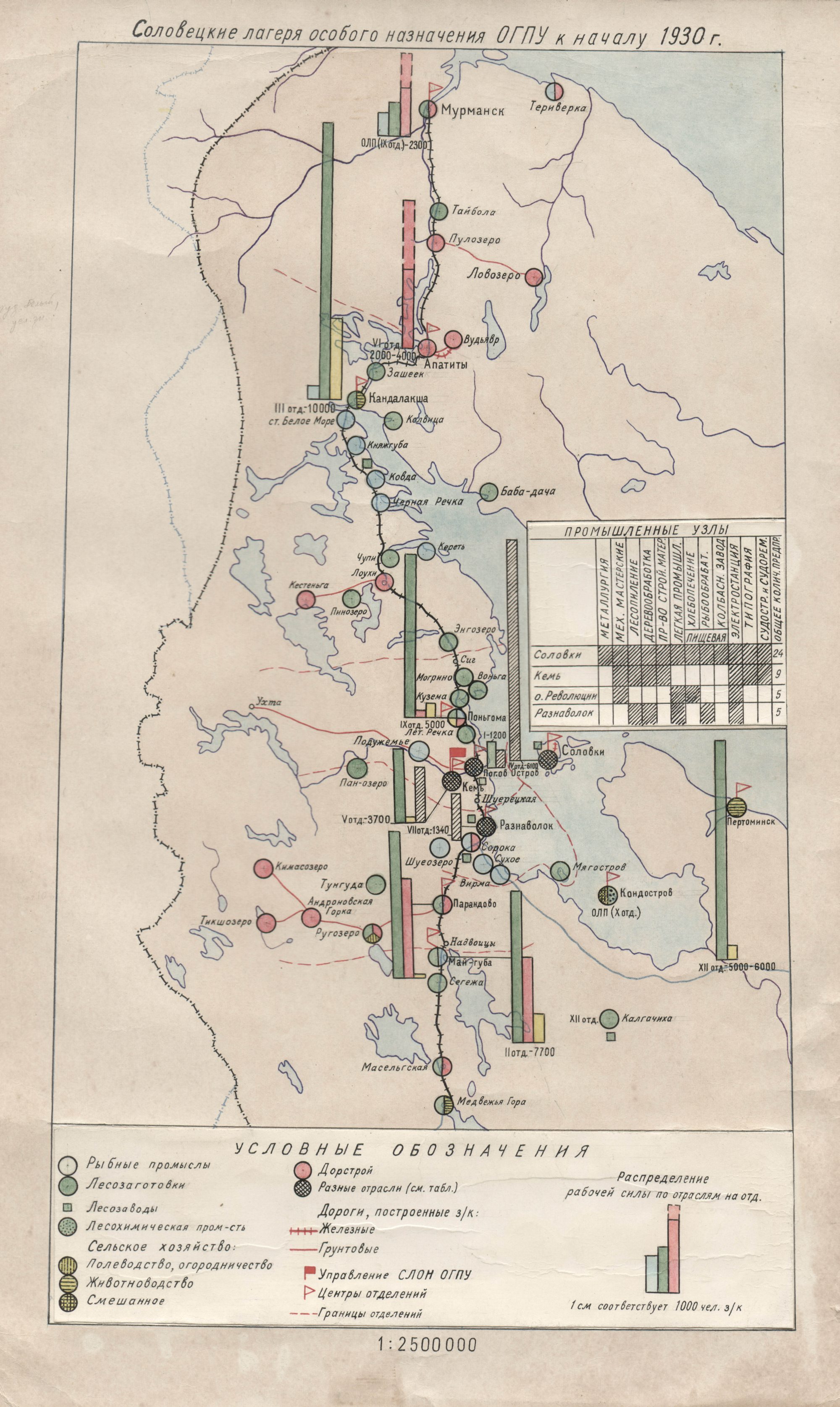

Первые лагеря для политических заключённых работали как большой социальный эксперимент. Соловецкий лагерь особого назначения меньше чем за 10 лет своего существования пережил эволюцию от экзистенциальных пыток – подсчёта чаек на берегу или перекладывания туда-сюда больших каменных валунов, до «экономически целесообразной» стратегии использования рабочей силы. Лагерные командировки конца 20-х годов были совмещением двух этих идей, «два в одном» – суровое наказание и бесплатная трудовая сила. Заключённые в таких путешествиях выполняли функции пионеров-колонистов, их задачей было окопаться на новом месте, обустроить минимально-возможные бытовые условия для физического существования и наладить работу, которая в этих местах могла быть одного из трёх типов: рубка леса, ловля рыбы или строительство коммуникаций (как правило, дорог, в том числе железных).

Другой соловецкий беглец, сменивший несколько имён, но издавший мемуары под фамилией Киселёв-Громов, описывает командировочный быт так: «Заключённые, попадающие на уже действующие командировки, во много раз „счастливее” тех, которых гонят в лес для открытия новых. Приходящие на действующие командировки находят там готовый ночлег. На вновь открываемых командировках приходится спать под открытым небом, у костров. Сами чекисты живут в раскинутых для них палатках, а заключённые тем временем строят для них домик, материал для которого они привозят со станции на себе. Когда домик для надзирателей готов, строится карцер и только потом – барак для заключённых. Пока одни заключённые занимаются постройкой командировки, другие выполняют уроки (и собственные, и товарищей, занятых постройкой бараков). Если кто-нибудь из заключённых заболеет на устраиваемой командировке, он должен погибать: лежать он может только у костра, а лекпом на комадировку приходит только тогда, когда она уже выстроена. Эта смерть никого не беспокоит».

.jpg)

В книге «С.Л.О. Н. Лагеря смерти в СССР» встречаются основные топонимы, по которым можно ориентироваться в местном лагерном пространстве: надзиратели гонят заключённых от «станции Пояконда», упоминается форпост на «Великом острове» и бараки на «Чёрной речке».

Практика вместо командировок

С начала 50-х годов на северном берегу полуострова Киндо, совсем рядом с бывшими командировками, действует биологическая станция МГУ, большая научная и исследовательская лаборатория. Местных жителей на соседних островах практически нет (рассказывают о нескольких суровых религиозных общинах), есть биологи и студенты естественнонаучных факультетов – вот по большей части и все, кто может увидеть какие-то следы донаучного освоения беломорского побережья, когда здесь больше интересовались нормой выработки, чем изучением беспозвоночных.

Отцы-основатели биостанции, конечно, застали значительно больше свидетельств тогда совсем ещё близкой к ним истории. Первые биологи прибыли на Киндо до войны, в 1938-м, а биостанционные постройки 50-х были сделаны из раскатанных на брёвна лагерных бараков. Но со временем, в отсутствие внимания и с молчаливым распространением политики забвения, гниющие и разваливающиеся бараки остались только в некотором отдалении от жилых поселений – на берегу озера Круглого, Ершовских озёр на Киндо, у озера Морцы в заповеднике Великого острова и, вероятно, где-то у деревни Чёрная речка и на станции Чупа.

Когда в прошлом и в этом году к баракам впервые организовывались исследовательские экспедиции, о постройках можно было сказать только совсем общие вещи: их примерное местонахождение и степень сохранности. Возможное происхождение уже вызывало вопросы у части местных жителей и учёных-биологов. Может быть это «рыболовецкие домики»? Или, как предполагают другие, «бараки для наёмных рабочих», как будто бы выполнявших за деньги ту работу, которые не могли делать «настоящие заключённые»?

Барачная поэзия

Впрочем, внутренний протест против историй «об ужасном трудовом лагере», который находился прямо рядом с биостанцией и на соседнем, через пролив, острове, не делает сомневающихся ни верными ленинцами, ни тайным большевистским фан-клубом. Не делает он их и ревизионистами, потому что ревизионизм предполагает наличие какого-то господствующего авторитетного мнения, которое можно было бы оспорить или подвергнуть сомнению. Усомнившийся биолог, счастливый обладатель научного склада ума, требует не только аргументов и доказательств, но и здравого смысла – а он подсказывает, что если бы прямо за вашим окном когда-то был лагерь (а не «Облезлая липа. Дом барачного типа»), вы должны были бы об этом знать.

Перед историками стоит задача «ввести бараки в научный оборот», превратить их из безымянных подгнивших избушек в часть какой-то большой истории. Год назад это значило покрыть одну из построек у Круглого озера химическим консервантом, чтобы приостановить процесс её разрушения. В этом году всё время было потрачено на документальную фиксацию построек и их внешнее описание: определение их географических координат, фотографирование, зарисовку и снятие дендрохронологических проб, чтобы подтвердить или опровергнуть их предполагаемый возраст.

Если результаты подтвердят данные из других источников – то фрагменты сохранившейся лагерной документации, туманные отсылки из лагерной прессы (газета «Новые Соловки» исправно печаталась и в 20-е, и в начале 30-х), ориентировки из мемуаров свидетелей, впишут облепленные комарами бараки в болотах за полярным кругом в историю советских лагерей. Но что представляет собой эта история, 80-90 лет спустя? Из местного болота она выглядит заброшенной настолько, что её материальную часть, как каких-нибудь гигантских ящеров, впору изучать по окаменелостям. Когда-то в XIX-м веке часть креационистов уже решила, что кости динозавров вовсе не означают их физического существования в прошлом – может быть бог уже создал их в виде скелетов глубоко под землёй? Восстановление останков даже нескольких лагерных построек, их научное изучение должно перевести их из естественнонаучного статуса обратно в человеческий.

(1).JPG)