Лодзь. «Злой город» и его мифологии

Как правило, Лодзь отсутствует на туристических картах Польши. Ехать туда, вроде как, особо не за чем, и осматривать нечего. Эклектичная главная улица – Пьотрковска – отремонтирована и заполнена ресторанами и клубами, которые, по большому счету, ни чем не отличаются от варшавских или краковских. Но ехать в другой город ради одной улицы? Тем более, что буквально в двух шагах от нее – целые кварталы заброшенных или полупустых домов конца XIX – начала ХХ века, местами напоминающие трущобы. Кому интересен город, в котором цена посткоммунистической трансформации Польши, ее ассиметричности и избирательности видна жестче, чем в той же Варшаве или курортных Закопаным и Свиноустьи?

Лодзь – пример европейской монокультурной (текстильной) индустриализации второй половины XIX века. «Польский Манчестер» в составе Российской империи стремительно рос как промышленный центр. Если в середине XIX века в городе жило чуть более 15 тысяч человек, то в 1880 году – 78 тысяч, а в 1914 – почти 500 тысяч! Рост населения отражал потребность фабрик в новых рабочих и работницах (шанс для освобожденных от крепостной зависимости крестьян), его темп подсказывал размах прибылей инженеров и промышленников (отраженный, среди прочего, в размере надгробных мавзолеев главных фабрикантов). Погоня за прибылью казалась главным инстинктом, а словечко «лодцерменш» – характеристикой забывшего национальные корни и религиозные нормы прагматичного горожанина-предпринимателя.

Промышленная Лодзь была многонациональным городом. Накануне Первой мировой войны процент поляков приближался к 50, до 27% составляли немцы, 23% – евреи, около 1% – русские. Современные историки говорят о «транснациональной индустриальной культуре». Это не значит, что в Лодзи (или в других «континентальных Манчестерах») исчезли конфликты на этно-религиозной почве, а происхождение перестало играть свою роль. Да и социальное пространство межнациональных контактов не следует преувеличивать. Их было больше среди детей и промышленных элит и почти не было на уровне повседневной жизни, о чем свидетельствуют, например, записанные воспоминания выросших в Лодзи евреев.

Еврейская Лодзь – это отдельная история. В городе сохранилось новое еврейское кладбище, открытое в 1892 году и насчитывающее около 200 тысяч захоронений. Пожалуй, наиболее интересны могилы и надмогильные памятники, нарушающие, видимо, в духе культуры «лодцерменш», нормы иудаизма: захоронение жены рядом с мужем, а не на отдельной женской части кладбища, или использование социалистических символов на мацевах членов Бунда.

В польской литературе появился образ промышленной Лодзи как «злого города», признаками которого были эксплуатация, спесь, холодный расчет и преступность. Кроме того, крупнейший (после Варшавы) по численности населения город Царства Польского не имел ни канализации, ни сети школ (не говоря уже об университете или филармонии). Городской ландшафт определяли заводские трубы, казавшиеся символом силы и успеха. Уязвимость монокультурной индустриализации стала очевидна с началом Первой мировой войны, когда продукция лодзских фабрик потеряла значительную часть российского рынка сбыта.

В 1918–1939 годах, в составе Польши Лодзь впервые стала не только промышленным, но и административным центром. Лодзь начала 1920-х описана в повести Йозефа Рота «Отель Савой»: «вечером город казался приветливее, чем днем. Утром он имел серый вид. Угольная пыль и чад близких фабрик заволакивали его, на углах улиц корчились грязные нищие, а в узких переулочках виднелись нечистоты и ведра с навозом. Темнота же скрывала все: грязь, порок, заразу и бедность, скрывала милостиво, по-матерински, всепрощающе, всепокрывающе. Дома, на самом деле непрочные и попорченные, кажутся в темноте призрачными и таинственными, имеющими произвольную архитектуру. Покосившиеся мезонины мягко врастают во мглу, бедноватый свет таинственно мерцает в потускневших оконных стеклах, а в двух шагах, рядом, потоки света льются из огромных, в рост человека, витрин кондитерской, в зеркалах отражаются хрусталь и люстры, ангелы в нежно склоненных позах витают на разрисованном потолке. Это — кондитерская тех богачей, которые в этом городе добывают и тратят деньги».

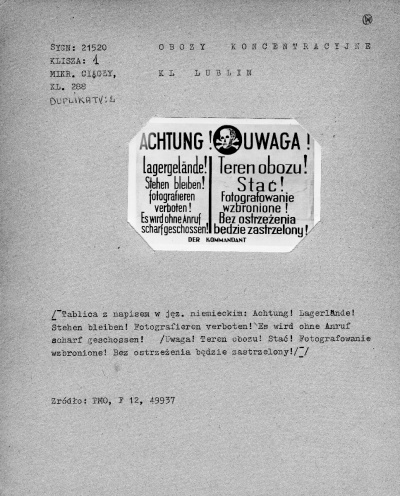

Мир, позднее названный «межвоенным», был непродолжительным и непрочным. В сентябре 1939 года Лодзь оккупировали немецкие войска, а уже в ноябре она была провозглашена частью Третьего Рейха. В апреле 1940 город был переименован в Литцманнштадт в честь генерала Карла Литцманна, участника битвы за Лодзь 1914 года и члена НСДАП с 1929-го. Нацистская администрация поставила задачу германизации города, его полного очищения от евреев и последовательной деполонизации. Сначала евреям было запрещено появляться на Пьотрковской (переименованной в Адольф-Гитлер-Штрассе) и ездить трамваем. Затем они были переселены в гетто, откуда их регулярно отправляли в лагеря смерти. Элементом деполонизации стал закон, по которому полькам было запрещено заключать брак раньше 22, а полякам – раньше 25 лет (в 1943 году эти цифры были увеличены до 25 и 28 лет соответственно).

Германизация же преподносилась, с одной стороны, как возвращение традиции германских племен и «культуртрегерской» роли немцев времен индустриализации Лодзи, а, с другой, как модернизация городского пространства: устройство канализации и пожарной сигнализации, появление автомата для продажи железнодорожных билетов, строительство больниц, «отвечающих немецким запросам».

Лодзь была оставлена немцами и занята Красной армией без боев. Город не был разрушен, что составляло яркий контраст с Варшавой, которую немецкие войска сравняли с землей после польского восстания, вспыхнувшего 1 августа 1944 года. Учитывая географическую близость, именно в Лодзь из Варшавы временно переехали государственные учреждения, театры и редакции газет. Не менее 200 тысяч варшавян и жителей других разрушенных польских городов отправились в Лодзь. Многих приезжих раздражал «провинциальный город без архитектуры», они смотрели с высока на местный колорит, отраженный, например, в популярной песни о «мелодии, с которой дрожат фабричные стены».

На несколько лет Лодзь стала фактической столицей Польши, «и.о. столицы», где даже открыли университет (1945) и ставшую впоследствии знаменитой школу фильмографии (1948). Однако удержать столичный статус, формализовать его Лодзь не смогла. Миф Варшавы оказался сильнее. Ресурсы всей Польши были брошены на восстановление столицы. К 1950 году туда вернулись все правительственные и культурные учреждения.

Лодзи же в Польской Народной Республике была уготована все та же роль – промышленного флагмана. Ее текстильная промышленность была теперь ориентирована на советский рынок, что гарантировало городу относительное благополучие. Советизация же городского пространства, как и в остальной Польше, осуществлялась посредством избирательных (не тотальных) переименований улиц. Так на корте Лодзи появились имена Пушкина, Лермонтова, Гагарина, особо нелюбимого большинством поляков Дзержинского, но не Ленина или Калинина.

Период относительного экономического благополучия Лодзи закончился к началу 1990-х. Распад соцлагеря, а затем и СССР, экономическая интеграция Польши в Европейский Союз означала закрытие практически всех текстильных предприятий, массовую безработицу, самые высокие в Польше темпы депопуляции (если в 1988 году население Лодзи составляло 850 тысяч человек, то в 2012 – 722 тысячи). В 1990-е, как никогда остро, встал вопрос о стратегии для Лодзи, о ее перспективах. Поначалу казалось, что город спасет возрождающийся дух предпринимательства и торговли. Лодзь начала 1990-х – это множество небольших фирм и огромные полустихийные рынки.

К середине 2000-х мелкое предпринимательство пошло на спад, а эрзацем идеи для города стала новооткрытая Мануфактура. Если в XIX веке фабричные ворота казались философам вратами ада эксплуатации, в веке XXI они стали вратами огромного торгово-развлекательного центра. Иллюзия наполненности пустоты «красивым» коммерческим содержанием контрастирует в современной Лодзи с прилегающими к Мануфактуре старыми, так и не познавшими за более ста лет ремонта, домами для рабочих.

Лодзь по-прежнему находится слишком близко от Варшавы, куда даже можно ежедневно ездить электричками на работу. Варшава живет энергией молодых искателей успеха. Сегодня она – а не Лодзь, если воспользоваться метафорой Владислава Реймонта – «земля обетованная». Лодзь же пока что сохраняет распадающуюся архитектуру промышленного города конца XIX – начала ХХ века, может нравиться (или раздражать) как недоконченный рисунок, в котором каждому вольно увидеть что-то свое (или не видеть ничего).

Сегодня Лодзь не бросает вызова Варшаве или кому бы то ни было. Она по-прежнему немного настораживает и даже местами пугает. У нее пожалуй что нет стратегии развития и сформулированной мифологии, которая бы привлекала туристов и инвестиции (хотя литература о Лодзи обширна и интересна). И именно поэтому она производит впечатление более аутентичного, настоящего, непосредственного города.