«Герой послегероической эпохи»

В Международном Мемориале 23 октября, в рамках совместного с Музеем кино проекта «Документальная среда» и при участии Польского культурного центра в Москве был показан фильм Артура Венцека «Предводитель Эдельман» (2008). Зал был полон.

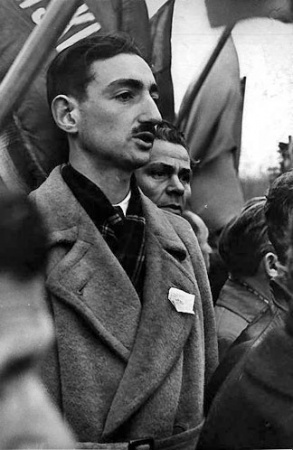

Предварили показ небольшие выступления режиссера, он же автор сценария фильма, и еще двоих сценаристов – Витольда Береся и Кшиштофа Бурнетко, беседовавших с героем картины Мареком Эдельманом – одним из руководителей восстания 1943 г. в Варшавском гетто, а потом участником Варшавского восстания 1944 г.

В. Бересь:

«Мемориал» очень важен для поляков. Мой дедушка, мой первый учитель, был репрессирован и в 1944 году отбывал заключение в Архангельской области. Он говорил, что не прожил бы в лагере без помощи русских, которые отдавали ему последний хлеб, когда он болел.

К. Бурнетко:

«Советы охотились за всеми, а немцы – за мной», – как-то произнес Эдельман. О Варшавском восстании он отзывался как о порыве молодых людей, хотевших показать миру, что они не сломлены, что они есть. Вместе с тем, не стоит забывать, что Эдельман был и прекрасным кардиологом, провел несколько совершенно прорывных операций. В фильме можно видеть его пациентов.

А. Венцек:

Фильм об Эдельмане мы снимали во время написания книги о нем. Хотели вставить игровые сцены, но Эдельман был категорически против. «Ничего не буду изображать, я не актер, я буду сидеть у себя дома в кресле и вам рассказывать», – подчеркнул он. Мы согласились.

Фильм

Практически безостановочно куря в кадре, М. Эдельман говорит, в частности, о том, что человек изначально зол, иначе не выжил бы как вид, что никакой религиозности в гетто не было («все думали о выживании, и только!»), что многие ненавидели Христа, поскольку тот «допускал убийства», что никакая Польша не религиозная страна («это лишь демонстрация – ходить в костел, например, назло коммунистам»), что ностальгия по ушедшему – исключительно для себя любимого, она не адресована тому, кого уже нет…

По словам Эдельмана, ему непонятно, что значит «чувствовать». Практика для него важнее морали: «Нужно делать свое дело». Можно ли украсть, если есть необходимость? Можно, считает Эдельман, «если кто-то голоден», «это не страшно». «Если же крадешь, чтобы обогатиться, это другое дело».

Обсуждение

Вопрос из зала о работе с архивами: было ли в картине что-то обнародовано впервые?

В. Бересь:

Большинство наших архивных кадров уже известно. Проблема в том, что немного съемок сохранилось. Отсюда повторы.

А. Венцек:

В польских архивах практически не существует кадров из Варшавского гетто. Многое было уничтожено. Мы воспользовались немецкими съемками, но и их не так много.

К. Бурнетко – о выборе М. Эдельманом профессии врача-кардиолога:

Эдельман саркастично говорил, что это было случайностью. Но когда он стал врачом, он стал действительно высококлассным врачом.

Есть ли у Эдельмана последователи, ученики?

B. Бересь:

У меня на столе – фото Эдельмана. Мы трое чувствуем миссию: передавать то, что говорил Эдельман, молодым. Объездили с фильмом всю Польшу. Были полные залы на 600–700 человек, после просмотра – гробовая тишина, а затем очень мудрые вопросы из зала.

Анатолий Найман:

Я здесь самозванец, не друг Эдельмана. Проведя с ним один вечер в Нью-Йорке году в 95-м, я остро почувствовал, что не могу быть его другом. Это человек иного пространства, иной природы. Две его фразы произвели на меня впечатление. Я спросил его о женщине, которая была с ним, полька она или еврейка. «Для газовой печи она еврейка», – ответил Эдельман. Второе: он сказал, что евреев почти не осталось. В Израиле, по его словам, не евреи.

Вопрос о последних беседах с М. Эдельманом, вошедших в книгу «Бог спит» (изд-во «Текст», 2013, переводчик – Ксения Старосельская, издатель – Ольгерт Либкин).

В. Бересь:

Мы поняли, что должны это снять. Была тяжелая работа. Он нервничал, часто был несдержан, кричал на нас. Сняв, мы поняли, что услышанное нами никому не известно. Возник замысел новой книги: автобиографическую эдельмановскую мы уже сделали раньше. Сейчас мы мечтаем на базе автобиографической книги и фильма, который вы только что посмотрели, снять игровой фильм об Эдельмане с каким-нибудь известным американским актером, чтобы охватить с этой темой большую аудиторию.

Он же – о пассионарности Эдельмана, о том, есть ли сегодня в Польше такие пассионарии, нужны ли они:

Мы здесь сидящие будем делать все, чтобы таких людей находить. Эдельман неоднократно говорил о «злом человеке», тогда как сам был хорошим человеком.

А. Венцек:

К сожалению, люди поколения Эдельмана уходят. Мы все время кружили на съемках вокруг важных вопросов и не знали, как себя вести.

Каким образом Эдельман попал из Гомеля, где родился, в Варшаву?

В. Бересь:

Семья была вынуждена бежать.

К. Бурнетко:

Отец Эдельмана был эсером.

К. Старосельская:

Я знала Марека сорок лет. Молодым нужно как можно больше знать о таких людях. Необходимо, чтобы этот фильм показали по российскому телевидению.

Она также рассказала о трех книгах об Эдельмане – об «Опередить Господа Бога» Ханны Краль (беседы начала 70-х), о книге воспоминаний Эдельмана, записанных Паулой Савицкой в 2008 году, «И была любовь в гетто» (выхода последней по-русски в 2010-м в издательстве «Мосты культуры» Эдельман не дождался: годом ранее он умер) и об уже упомянутой «Бог спит» – и порекомендовала всем эти книги прочитать.

В. Бересь: Книга «Бог спит» в сравнении с книгой Краль – совсем другая. В ней нет концентрации на гетто. Мы сконцентрировались на взглядах Эдельмана на Бога, на людей. Мы хотели, чтобы он помог нам понять трудные вещи, связанные с историей.

Кроме того, он рассказал, как Эдельман, проходя мимо пирамиды трупов в Варшавском гетто и неожиданно услышав плач грудного ребенка (тот лежал на земле, укрытый телом мертвой матери), не взял его с собой. Впоследствии Эдельмана спрашивали: неужели нельзя было поступить иначе?! Нельзя было, отвечал он: нацисты пришли бы на детские слезы и расстреляли множество людей.

Холокост уникален, говорил Эдельман, но людей и сейчас продолжают убивать.

Борис Дубин, социолог, переводчик:

Фильм замечательный. Я благодарен и его создателям, и Ксении Старосельской, пригласившей меня, и издательству «Текст», и, конечно же, «Мемориалу». Фильм решает очень трудную задачу – рассказать о герое, который совершенно не считает себя таковым и на протяжении всех съемок выражает это своим поведением. Чрезвычайно важная находка режиссера и сценаристов – метафора места: герой фильма не покидает своей квартиры, он сидит у себя дома (важно, что именно сидит, это уже снимает пафос и какой бы то ни было ореол величия) и рассказывает о сложных вещах.

Позицию сверхсвятого и супергероя Эдельман начисто отрицал. Вместе с тем, он умел принимать решения, брать на себя ответственность. Мерой его поведения было пережитое в гетто – вместе с людьми, ниже которых никого не было и которых не стало. Он нес в себе крайне сложное, трагическое представление о человеке, что давало ему силы и там, и здесь.

Теперь о «злом человеке»: это не цинизм Эдельмана, это другая мера – соединение человека действия и человека, не уверенного в непогрешимой доброкачественности человеческой природы (Кант говорил о ее «кривых горбылях»). Я бы назвал Эдельмана героем послегероической эпохи. Его пример еще не раз пригодится всем нам.

Антон Дубин