Когда эмоциональная позиция жертв может послужить причиной конфликтов с историками

Национал-социализм, сталинизм, коммунизм: из-за переплетения политических интересов все труднее становится подобающим образом вспоминать о жертвах. Никаких различий зачастую уже не проводится, вместо этого просто осуждается зло. Продолжение статьи историка Вольфганга Бенца.

Автор – Вольфганг Бенц, историк и бывший директор Центра исследования антисеметизма при Берлинском техническом университете. Оригинальная публикация – Tagesspiegel, 21.02 2013

Дом террора в Венгрии и Музей Варшавского восстания в Польше – это эталон такого понимания истории, которому чужда идея дифференциации, которое стремится к созданию ритуалов культурной памяти, которое служит подкреплением простых политических идей. Отличия сталинского и коммунистического террора от фашистской идеологии и выросшего из нее насилия будто бы происходят из одного единственного посыла власти XX в. в ее человеконенавистническом проявлении, которое в некотором смысле феноменологически роднит две противопоставляемые идеологии. Такое не устроит жертв ни одной, ни другой системы, зато поднимет цену одним по сравнению с другими (как будто без этого не обойтись) и в конечном итоге объединит их посредством туманного изречения про «век насилия».

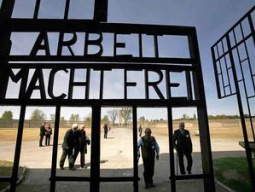

В 1990-е годы разногласия по поводу исторического и нравственного позиционирования национал-социализма и коммунизма были вынесены в мемориальные комплексы с «двойным прошлым», в Заксенхаузен и Бухенвальд. Оба возникли как концентрационные лагеря национал-социалистического режима, но с 1945 года использовались как советские «спецлагеря». Жертвы спецлагерей боролись за признание своей участи, в котором им долгие годы отказывали, и при этом конкурировали с бывшими узниками концлагерей и претендовали на абсолютное право толкования исторических событий.

Закономерная борьба за признание своих страданий нередко вызывала суматоху и вела к обидам в тех случаях, когда эмоциональная позиция жертв вступала в конфликт с компетентной оценкой историков. Да что он знает о жизни лагере, – упрекали какого-нибудь известного историка. Ведь он не страдал под сталинским кнутом, он не был заключенным в условиях коммунистической идеологии и на собственной шкуре не испробовал, что такое – сидеть в спецлагере. С подобными настойчивыми притязаниями на монополию индивидуального исторического опыта в познании всякой исторической научности приходит конец.

Притязания на власть над толкованиями в каком-либо вопросе неразрывно сопряжены с оспариванием научного знания, усилий по рациональному, критическому и объективному осмыслению действительности. В Бранденбурге спор о пропорциях участия жертв в создании аутентичного места поминовения достиг своего апогея во время открытия мемориального комплекса и общественного центра на Ляйстиковштрассе в Потсдаме. В апреле 2012 года, после полемики в СМИ и при участии высокопоставленных политиков, в доме, где в прошлом располагалась советская тюрьма, открылся мемориал. Во время торжественной церемонии открытия бывшие жертвы от имени тех, кому посвящено это учреждение, стали протестовать. Они назвали дом музеем КГБ, возвышающим преступников и принижающим тех, кто от них пострадал.

Источники протеста были разные, а цели – общие: руководительница мемориального комплекса (ей угрожали убийством, и она даже подверглась нападению) и глава фонда Brandenburgische Gedenkstätten. Протестующие переходили на личности (в соответствии с распространившимся в наше время обыкновением). Когда требуют принести в жертву пешку, политики всегда по понятным причинам этого побаиваются. Приговор был таков: тут происходит поминовение не жертв коммунистического произвола, а преступников. Что это не так, становится ясно из экспозиции, в которой тон задают биографии жертв.

В столь же странном боевым построении и с не менее поразительными аргументами протекает битва вокруг книги, в которой спор о мемориальном комплексе на улице Ляйстиковштрассе используется как повод разобрать основополагающие проблемы знакомства с прошлым… Книга выходит на днях. Ее задача – дать толчок необходимым дифференцированным дебатам о том, какими предстают в воспоминаниях две диктатуры

Перевод Олега Мацнева

См. по теме:

Вольфганг Бенц. Борьба за память / Первая часть статьи.