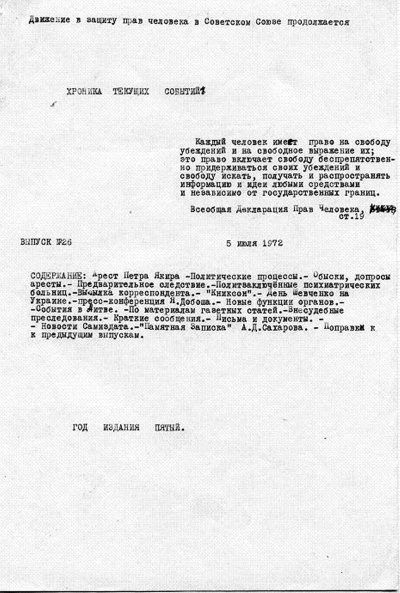

Политические провокации и контроль в 70-е: свидетельства диссидентов

Рассказы диссидентов и сочувствующих им людей о том, как в 1970-е они ощущали постоянную слежку, психологическое давление и становились жертвами политических провокаций, собрал журнал «Большой город». Прослеживается сходство с сегодняшним днём

Александр Подрабинек: «Оружие подбрасывали, это была распространенная практика. Мне, например, как-то раз пытались подбросить пистолет. Это было в ссылке, в Якутии. Приходил знакомый, который, как выяснилось довольно скоро, работал и на них, стучал. Попросил меня спрятать пистолет в детской колясочке — у меня в ссылке родился старший сын. Я отказался, разумеется. Иногда предлагали валюту подержать или поменять, а валюта была запрещена»

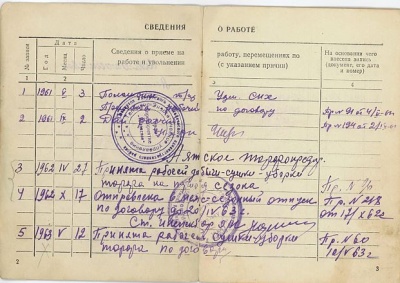

Никита Петров: «Самое изощренное моральное и психологическое давление — это профилактические действия: человека вызывают, предупреждают, что если он будет и дальше действовать так же, то попадет в еще худший переплет, либо воздействуют на него с помощью окружения. Согласно официальным данным из отчетов КГБ, в год было 15—20 тысяч случаев такой профилактики. Кого-то посадили, кого-то уволили с работы.

С психологическим воздействием было сложно бороться. Даже если представить себе, что кто-то пожалуется в прокуратуру на то, что его запугивал какой-то сотрудник, то трудно дознаться, что это был за сотрудник: чаще всего они не представлялись или говорили только имя и отчество, а то и вообще называли вымышленные фамилии.

Любая агентурная, следственная активность была незаконной, потому что не существовало закона об оперативно-розыскной деятельности. Все эти мероприятия регламентировались только приказами КГБ.

Людям угрожали, что будут проблемы у родственников, взывали к здравому смыслу: будешь вести себя покладисто и прилично — может быть, ничего тебе и не будет. Признал свою вину, раскаялся публично, что называется, разоружился перед партией, сотрудничал со следствием — и тебя помилуют или по крайней мере ограничатся ссылкой вместо тюремного срока. Для КГБ было важно показать, что эти люди на самом деле просто ошибались, а теперь готовы признать свою ошибку, и у них нет оснований выступать против советской власти, а кто выступает, тот просто ничего не понимает. Пропагандистское влияние было важнее, чем посадить или сгноить в тюрьме кого-то. В этом принципиальное отличие от сталинского времени, когда преступника сажали вне зависимости от того, раскаялся он или нет».

Все свидетельства очевидцев, жертв и исследователей политического давления и провокаций 1970-х – в статье «Библиотека приключений»