Самиздат

Самиздат – своеобразная советская практика неподконтрольного распространения кустарно выпускаемых литературных, публицистических, философских и др., каких угодно по жанру, но недоступных или мало доступных легально текстов.

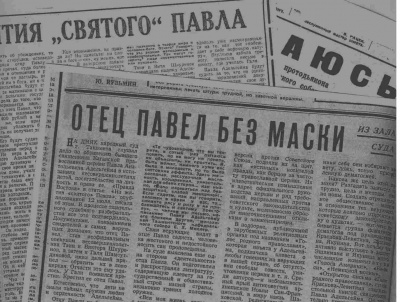

Важнейший способ сопротивления идеологическому контролю и цензуре в послесталинский период советской истории. Наиболее распространенные технологии изготовления – машинопись, реже фотография, в некоторых случаях множительная техника, иногда подпольные типографии.

Термин введен в обращение поэтом Николаем Глазковым, надписывавшим свои рукописные сборники: Сам себя издат (ср. Политиздат и т.п.) – формула, сократившаяся до Самиздат: «сам сочиняю, сам цензурирую, сам издаю, сам распространяю, сам и отсиживаю за это». Людмила Алексеева пишет: «В России почти всегда существовала более или менее жесткая цензура, и поэтому со времен Радищева запрещенные к публикации произведения ходили по рукам в списках. Но они лишь дополняли литературу и публицистику. Как массовое явление, как основное средство самопознания и самовыражения общества [курсив мой – ДЕ] самиздат – явление уникальное»1.

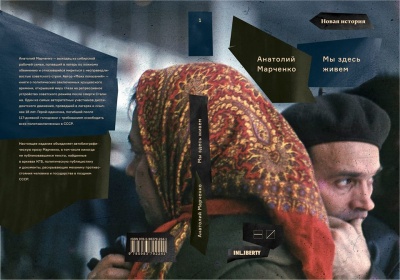

Заметным социальным феноменом самиздат становится во второй половине 50-х, с началом «оттепели» и стихотворного бума, бывшего одной из главных примет изменения общественного климата после XX съезда. Первое время самиздат носил в целом неполитический характер, основной корпус текстов составляла художественная литература, в первую очередь стихи запрещенных и полузапрещенных, или просто давно не издававшихся авторов. Главный повод для самиздатовского выпуска произведения в 50-х – не столько его запретность, сколько дефицитность и актуальность. Поначалу в самиздате преобладали сочинения зарубежных авторов (например, культовый в ту пору Хэмингуей), и стихи неугодных советской власти поэтов (и классиков, таких как Гумилев, Мандельштам, Цветаева, и начинающих, как Иосиф Бродский). Особую группу составляли литературные антиутопии и собственно политические произведения («Новый класс» Милована Джиласа, «1984» и «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, «Мрак в полдень» (“Слепящая тьма”) Артура Кестлера). Рядом с переводами и с перепечатками ранее изданного на русском, в самиздате появляется новая отечественная проза (с 1958 широкое хождение имел «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, впоследствии большую популярность имели книги Александра Солженицына, среди эмигрантов первенствовал Владимир Набоков). Создаются самиздатовские альманахи и журналы (один из первых – «Синтаксис» Александра Гинзбурга, 1959 — 1960). С особым вниманием были встречены материалы политических процессов – сделанные Фридой Вигдоровой записи суда над Иосифом Бродским, составленная Александром Гинзбургом и Юрием Галансковым Белая книга — сборник документов по делу Синявского-Даниэля.

Постепенно самиздат политизируется, в нем возрастает доля сочинений, непосредственно посвященных проблемам советской истории, обсуждению и критике советского общественного строя. Эти изменения были связаны с окончанием оттепели, усилением идеологического противостояния (как между властью и оппозиционно настроенной интеллигенцией, так и внутри последней) и оформлением во второй половине 60-х диссидентского движения. С последним связаны важнейшие события в истории самиздата эпохи застоя, в т.ч. многолетние периодические издания, крупнейшим и влиятельнейшим из которых был правозащитный бюллетень Хроника текущих событий (ХТС, 1968-1983).

Чтение, изготовление, распространение самиздата постепенно становится самой массовой формой инакомыслия, нарушающей монополию советского режима на распространение информации – и, соответственно, частым поводом для репрессий.

Несмотря на аресты распространителей и хранителей неподцензурных текстов, самиздат до середины 80-х оставался почти повсеместным и не поддающимся контролю властей явлением. Сложилась устойчивая самиздатовская культура, ставшая непременной составляющей быта широких кругов интеллигенции. И не только интеллигенции. У этой культуры были свои герои и ритуалы, фольклор и юмор:

«Ходил тогда в Москве анекдот о телефонном разговоре приятелей, обменивающихся самиздатом:

– Ты уже съел пирог, который тебе вчера дала моя жена?

– Съел.

– И жена твоя съела?

– Да.

– Ну, тогда передай его Мише – он тоже хочет его попробовать».2

В перестройку, с началом журнального бума и ослаблением цензуры в области «худлита» и социальных наук, поток традиционного самиздата мелеет, но возникает новый, всецело и откровенно политический самиздат – листовки и издания складывающихся политических партий и движений. Распад СССР и смена политического режима в 1991 привели к уменьшению выпуска и этой продукции.

Самиздат и связанный с ним тамиздат могли возникнуть только при авторитарном режиме, зорко следящим за распространением социально значимой информации, и были неотъемлемым атрибутом позднего советского общества.

В настоящее время в России самиздат в советском смысле не существует, т.к. отсутствует прямая и всеобъемлющая политическая цензура. Тем не менее, в некоторых общественных и субкультурных кругах этот термин используется для обозначения политических и художественных изданий, изготовляемых не типографским способом, распространяемых в обход обычных регистрационных процедур, коммерческих сетей и т.п.

1 Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. – М. Хельсинкская группа, 2006 – 384 с. – с. 210.

2 Там же, с. 215.

Дмитрий Ермольцев

Ссылки и литература:

См. также о самиздате интервью историка Александра Даниэля:

http://antology.igrunov.ru/a_daniel.html

Об альманахе “Синтаксис” см.:

http://antology.igrunov.ru/60-s/periodicals/sintaxis/

О романе Артура Кестлера см. статью одного из его русских переводчиков и исследователей Майи Улановской