«В пьесе нарушена специфика драматургии…»

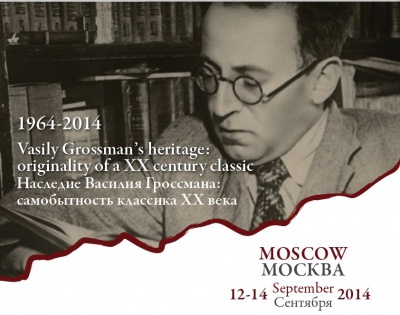

«Пьесу «Гости» я не переоцениваю — она была очень запальчивая, не было в ней достаточного покоя, который должен все-таки присутствовать в художественном произведении. Но получилось так, что «Гости» по времени — после тридцатилетнего молчания — первая пьеса, где была затронута тема номенклатурного перерождения советского чиновника. Написал я ее в марте: Сталина уже нет, но Берия был в полной силе. Андрей Михайлович Лобанов как режиссер получил ее в сложный период — понимая, что это первый крик после паузы.

[…]

– А про что «Гости»?

– Приехал сын в гости к отцу. Сын — замминистра юстиции, отец — старый большевик-отставник. Из этого визита, кроме взрыва и полного краха всей семьи, не происходит ничего. Раскол всего. Внука — более близкого к деду-большевику — играл молодой и прекрасный собой Володя Андреев, с которым и началась тогда наша огромная дружба.

[…]

– Вернемся к «Гостям». «Что там было, как ты спасся» — словами Высоцкого, если учесть, что долбали вас года два.

– Даже дольше. Так получилось, что там впервые было сказано о перерождении советской верхушки. Это было воспринято страшно болезненно. Кто нападал конкретно — сейчас и не вспомнить: огромная литература была, во всех газетах. Когда я угодил в больницу с чахоткой, то и там больные стояли у дверей палаты: «Вот, это он лежит» — и доктора их разгоняли. Печальная популярность, которую надо было пережить. Отца вот я этим угробил: не перенес. Лобанов потерял театр и вскоре умер, через жалкие пять лет. Два человека моей жизни, в сущности, пали жертвой этой истории.

Потом «Гости» шли в Малом театре, Владимир Андреев (главный режиссер Малого театра в 1985–1989 гг. — Ред.) их возродил. В новые времена, конечно же. Что-то вроде исторической реконструкции: болевая точка ушла».

«Гости» не только о «взрыве» и «полном крахе» семьи. И даже — не согласимся с автором — не о нем. Семья — тот самый большевик-отставник с женой, дочерью и внуком, уехавшим когда-то из Москвы от отца к бабушке и дедушке, — кажется как раз вполне устойчивой. Те, кто жили в этом доме к началу пьесы, здесь и останутся. Их ценности никак не поколебались от столкновения с московской частью семьи, приехавшей в гости, — с сыном хозяев дома (тем самым номенклатурным чиновником), его женой и вторым его сыном. В финале гости изгнаны хозяевами. Там, в Москве, может быть, что-то и не так, но здесь, на периферии, как раз и сохраняется настоящая жизнь с настоящими ценностями. Хранители этих ценностей — старшее поколение, люди, делавшие революцию, закладывавшие основу общества, описанного в пьесе. Эти ценности сохраняются и передаются — вот и дочь, и один из внуков, и школьники, которых учат и бабушка, и этот внук, и самые разные люди, притягиваемые этим домом. И все они так или иначе будут бороться с забронзовевшими, оторвавшимися от людей и революционных ценностей членами большой семьи.

Или, может быть, в символическом смысле все-таки — «крах семьи»? Крах «семьи» — то есть раскол в обществе? Семья как государство, государство как семья — это ведь устойчивая метафора многих предшествовавших «Гостям» лет, особенно использовавшаяся в связи с войной. Сейчас же она интерпретировалась таким образом: мы — единое целое, но внутри нас выросли вот такие бюрократы; мы — основа, периферия, нас, может быть, и больше, но они — в самом центре, они в Москве и занимают высшие должности.

Впрочем, высшие ли? Высокие, да, но и на высокие должности может найтись управа, все-таки замминистра — не министр, да и над министром кто-то есть. И в финале пьесы как раз и идет речь о том, чтоб дойти до Москвы в борьбе за восстановление справедливости (конфликт в пьесе связан с конкретным случаем несправедливости, в котором виноват именно сын хозяев дома). В «Оттепели» Эренбурга, которая выйдет тремя месяцами позже «Гостей», именно Москва восстановит справедливость, сняв виновного в бесчеловечном отношении к людям директора завода. А в романе Галины Николаевой «Битва в пути», который будет опубликован через два года на волне XX съезда, это сделают высшие партийные инстанции — тоже Москва. И у Эренбурга, и у Николаевой получится, что переродился, испортился какой-то отдельный представитель этого среднего звена — близкого к высшим звеньям, но все-таки только среднего. А у Зорина мы ничего об этих высших звеньях не узнаем: переродились ли, нет ли? Финал открытый: бороться за справедливость еще предстоит.

Что, собственно, происходит в пьесе? Основное событие — выявление вот этого нарыва, который ощущался и раньше. И проблема названа: бесчеловечное отношение к людям.

«Гости» написаны в марте 1953-го. После похорон Сталина и давки на Трубной. После передовицы «Литературной газеты» о том, что главной задачей советской литературы теперь должно быть осмысление образа товарища Сталина (Симонов, считавший, что потерял «Литературную газету» именно из-за этой публикации, описал в воспоминаниях звонок разгневанного Хрущева — уже, вероятно, имевшего в виду что-то из того, что осуществил впоследствии). До и после следующей передовицы, потребовавшей вдруг, всего через неделю, что-то принципиально иное — изображать народ.

До освобождения врачей-вредителей и публикации в «Правде», сообщившей советским людям, что арестовывать, оказывается, могут без достаточных оснований. До первых попыток обсудить необходимость расширения невозможно узких границ допустимого в соцреализме — до публикации в той же «Литературке» статьи Ольги Берггольц о том, что ведь «внутренний мир советского человека… расширился и обогатился» после войны и вмещает в себя теперь не только хорошее, но и грустное.

Потом пойдут статьи о перестраховке в литературе и литературной критике, и самая известная из них, статья Владимира Померанцева «Об искренности в литературе», прогремит в декабрьском номере «Нового мира»: это как раз тот декабрь, когда, как написал Александр Раскин, «ликует публика московская», потому что

… открылся ГУМ, закрылся Берия,

И напечатана Чуковская.

Речь идет о «Литературной газете» от 24 декабря 1953 г.: Чуковская (!) — на первой полосе, сообщение о расстреле Берия — на второй. Очередной уже знак перемен, в том числе смены ценностей — и эта же недолгая волна сделала возможным получение 12 декабря 1953 г. цензурного разрешения на постановку пьесы Леонида Зорина «Гости», премьера которой состоялась 24 февраля в Ленинградском Большом драматическом театре имени М. Горького (постановка Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд).

Премьера, с которой успели: после выхода пьесы в февральском номере журнала «Театр», но еще в недолгий период похвал пьесе (среди них — высказывания К. Симонова, который занес «Гостей» «в актив советской драматургии»). Вторая премьера, майская, попала уже в другую полосу: спектакль Театра имени М. Н. Ермоловой прошел один-единственный раз 2 мая 1954 г. и был запрещен.

27 мая «Литературная газета» дала редакционную статью «Об одной фальшивой пьесе», обвинив «Гостей» в погоне за ложными сенсациями — советской литературе нужна сатира в духе Гоголя и Щедрина, но правильно понятая! 3 июня газета продолжила тему, сообщив о состоявшемся 1 июня собрании секции московских драматургов, посвященном обсуждению пьесы Л. Зорина «Гости». Во вступлении В. Ермилов заявил о грубых идейных и эстетических ошибках. 10-11 июня проходит партсобрание московских писателей, и в заключительном слове первый секретарь правления Союза советских писателей А. Сурков говорит об «Оттепели» Эренбурга, что «при всем осуждении ее недостатков, эту повесть «крупного писателя и общественного деятеля» нельзя ставить «в один ряд с клеветнической пьесой Л. Зорина „Гости“».

Вот она, одна из причин перемены отношения к «Гостям», наряду с подготовкой ко второму съезду писателей и необходимостью определить принципы советской литературы: выход в майском номере «Знамени» той самой повести, которая даст название периоду. Еще одна причина, не менее важная, чем выход «Оттепели»: 2 мая, в день премьеры «Гостей» в Театре им. Ермоловой, Твардовский читает в редакции «Нового мира» первый вариант поэмы «Теркин на том свете» и надеется дать ее в июльском номере — но поэма, описывающая мытарства по инстанциям, не сильно отличающие тот мир от этого, спровоцирует снятие Твардовского с поста главного редактора «Нового мира». Слишком много на первую половину мая пришлось весомых высказываний о бюрократах и даже о номенклатуре — не об отдельных проявлениях бюрократизма, периодически становившихся темой критических высказываний разного уровня, от статей до карикатур, а именно о том, что этот бюрократизм стал частью системы.

«Оттепель» была мягче, осторожнее в оценках, чем «Гости» и «Теркин на том свете» — и тем не менее обсуждать и осуждать ее начали с поспешностью, которую отметил сам Эренбург. Он спросил на посвященном «Оттепели» заседании в Союзе писателей 14 июня, почему прежние его произведения не обсуждались, а «Оттепель» обсуждается, да еще вот недавно в отсутствие автора? Значит ли это, что решение вынесено заранее? И не подсказывают ли его собранию Сурков, выступивший 11 июня, и ведущий собрание Юрий Либединский, который заявил, что бюро секции прозы тоже осудило повесть?

Это одна их тех волн, которые можно проследить. Видно, как тема открывается, видно, как тема закрывается. Тема бюрократов в принципе не нова, может прозвучать как отклик на арест («Правда», 10 июля) и вынесение приговора Берия (23 декабря), и разрешение на постановку «Гостей» встает в этот же ряд. Однако вскоре выясняется, что нет, обобщения слишком серьезные: «В пьесе [«Гости»] нарушена специфика драматургии — в ней нет действия, нет борьбы, есть только демонстрация отрицательных персонажей, которые представлены как особая «аристократическая каста», якобы «высший свет» нашего общества». Почему один из героев «Оттепели» думает о любимой женщине, что «такую редко встретишь»? как это: умная, глубокая и — редкая? Почему «получается, что у нас царила в искусстве халтура, а настоящий талант был в загоне»? Обобщения слишком серьезные, и они становятся объектом критики и погрома.

***

«Гости» и «Оттепель» — произведения, которые нужно сравнить, сопоставить друг с другом. Не потому только, что их называли в одном ряду, порицая. Не потому только, что вышли они с разницей в три месяца, и даже не потому, что и там, и там речь идет о бюрократах. Из нашей сегодняшней перспективы интересны они другим: это первые попытки, попытки 1954 года, намеками, аллюзиями, метафорами — но все же заговорить о репрессиях.

Этот первый разговор о репрессиях вполне закономерно вырос из темы бюрократов: газеты сообщали о разоблачениях, а само слово «чиновник» помогало интерпретировать произошедшее с помощью классической литературы, когда цифры еще никому не были известны, когда еще не начали возвращаться из лагерей.

В чем разница метафор, которые предложили «Оттепель» и «Гости»?

Эренбург напишет потом в воспоминаниях, что имел в виду не ту оттепель, которая бывает в феврале и после которой наступают еще более сильные холода, а окончательную, ту, которая весной. И действительно в повести речь идет о весне, причем именно о весне 1954 года: читатель держал в руках номер журнала и читал как бы о происходящем сейчас, в этот момент. И, вероятно, по замыслу автора должен был как раз в повести и обнаружить советы, как относиться к происходящему.

Он читал о героях, больше переживающих, чем совершающих. О героях, переживания которых связаны в значительной мере именно с прошедшими годами, сейчас как раз завершившимися: у главного героя репрессирован отчим, врач Вера Григорьевна Шерер пережила год назад период недоверия и отчуждения во время дела врачей. О бюрократе, директоре завода Журавлеве: у него есть заслуги — завод, участие в войне, да и человек он, в принципе, неплохой, жену любит, дочку, сочувствует рабочему, у которого умирает жена. Но он никак не умеет выразить ни эту любовь, ни это сочувствие, да и любить и сочувствовать тоже не очень умеет, такой вот он — «чинуша». По этой же причине он оставляет рабочих завода жить в бараках, эти бараки сносит во время бури, и вот тут уже Журавлева вызывают в Москву и снимают с завода:

«Где Журавлев? Что с ним? Ни одна живая душа о нем не помнит. Была буря, причинила много забот и унеслась. Кто же вспоминает отшумевшую бурю? Стоят последние дни зимы. На одной стороне улицы еще мороз (сегодня минус двенадцать), а на другой с сосулек падают громкие капли. Соколовский в первый раз встал с кровати, дошел до мутного, неумытого окна, поглядел на серый, рыхлый снег и подумал: а до весны уж рукой подать…»

Что это за метафора? Человек, возглавляющий структуру, которая определяет жизнь всего общества, показанного в повести, имеет заслуги, связанные с войной и производством, но к людям он нехорош. Так обозначены — репрессии. Тот же намек на них различим и в «Гостях»: как иначе расшифровывать грех бесчеловечного отношения к людям у бюрократов-юристов? В этих первых попытках интерпретации репрессий в подцензурной литературе они представлены именно так: бюрократы vs люди. Но ответственность за них у Зорина — на целом слое бюрократического аппарата, а у Эренбурга она возложена на одного человека — унесенного «бурей» год назад, в марте 1953-го.

По Эренбургу, его больше нет — и можно жить дальше. Жизнь изменится к лучшему теперь, когда его нет. Кто будет вместо него? Это неважно, кто-то. Все любящие соединяются, все ищущие смысл жизни вроде бы обретают его. О прошлом нужно сказать, но будем смотреть вперед: сейчас — Stunde Null, как писали в Германии в предыдущие несколько лет, такой вот час ноль, позволяющий прошлое оставить в прошлом и начать с начала. Эренбург, следивший за западными литераторами, как мало кто еще в Советском Союзе, вероятно, эти дискуссии знал. У Зорина — иначе, резче. Нет у него Stunde Null, вся номенклатура на своих местах: пьеса «Гости», правка в которую, вероятно, и потом неоднократно вносилась, все же в основном была написана в марте, при Берия, а у «Оттепели» было лишних несколько месяцев.

Да, «Оттепель», более мягкая в оценках, да еще и написанная маститым автором, заслонила «Гостей». Но если искать образы, может быть, и не выросшие из пьесы «Гости», но ею подсказанные, то вспомнить нужно и журналиста Кузина, пробивающего в «Двойном портрете» Каверина (1966) в печать статью о фальсификациях в науке — и оценить надежды 1954 года на возможную новую публицистику. Попытки создать эту новую публицистику мы видим в 1956 году, одновременно со следующей волной — действительно волной, мощной, направленной — произведений о бюрократах. Она будет направлена двумя ключевыми изданиями 1956 г. «Новый мир», теперь уже во главе с Симоновым, опубликует рассказ Даниила Гранина «Собственное мнение» и роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым»). Альманах «Литературная Москва» сделает одной из ключевых тем второго выпуска именно чиновника, теряющего связи с обычной жизнью, с этическими ценностями, с наукой (рассказы «Рычаги» Александра Яшина, «Свет в окне» Юрия Нагибина, «Поездка на родину» Николая Жданова — и завершение трилогии Вениамина Каверина о микробиологе Татьяне Власенковой с главами об аресте ее мужа, о доносах, написанных теми самыми бюрократами от науки). Этот выпуск альманаха станет последним и вызовет шквал критики, сопоставимый по силе с той, которая обрушилась тремя годами ранее на Зорина. Не надо говорить о бюрократах. Не надо говорить об аппарате. Не надо говорить о структурах, о среде. А что надо?

Через несколько лет, на XXII съезде, будет дан ответ — надо возлагать ответственность на конкретного представителя номенклатуры, который на XX съезде уже был осужден. Со среднего звена внимание переключалось таким образом на самый верх, со слоя — на одного человека, с живых, здравствующих, находящихся на своих местах — на умершего. Повесть «Оттепель», столь осуждаемая в момент выхода, окажется как раз подходящей по степени и направлению критики, содержащейся в ней самой. А «Гости» так и останутся слишком резкой пьесой. Не «запальчивой», как сказал ее автор, а просто резкой.

Этой резкости добавляет еще легко прочитываемое в пьесе указание на годы. Если старшее поколение — старые большевики, участники Гражданской — олицетворяет людей 1910-1920-х годов, а внук этих людей двадцатых годов — человек сороковых, участник войны, то что тогда достается олицетворять среднему поколению, номенклатуре? Людей тридцатых, ответственных за неправедные приговоры.

Так кто же эти люди тридцатых в пьесе Зорина — гости, которых могут выгнать люди двадцатых и сороковых? Или хозяева? «Хозяева жизни» назовет свой рассказ через несколько лет И. Грекова, размышляя о том, что их нет, этих хозяев, все в той или иной степени — жертвы. Но у Зорина хозяева есть. «Хозяева жизни» у него в этот момент — те, кто по сюжету пьесы «гости». Гостей из дома можно выгнать, а можно ли их выгнать из «дома» в широком смысле слова?

Название пьесы оптимистичней, чем система персонажей: гости — они, конечно, всегда явление временное, но у этого аппаратчика ведь два сына, и только один из них сбежал от него к бабушке и дедушке, разделяя их ценности. Второй сын остался с родителями в Москве, внутри их ценностей и возможностей. За ним тоже будущее, как и за его братом. Какое?

***

«Конфликт в семье Кирпичевых шире обычного семейного разлада. Ведь Петр Кирпичев — не только дурной сын и плохой отец. Это человек, не оправдавший на своем посту доверия народа. Петр — работник юстиции, облеченный большой властью. В таком деле бездушный, честолюбивый карьерист особенно опасен. Следовательно, борьба против Кирпичева, против его самоуправства — это борьба за гуманное отношение к человеку, защита его прав, на страже которых стоит Советское государство и которые грубо попирает Петр.

[…] Но каковы же причины того, что подобные бюрократы еще появляются в жизни? Может быть, автор хочет показать влияние пережитков чуждой идеологии на наших людей? Нет, устами Варвары, сестры Петра, драматург дает ответ: «Есть одно короткое слово — власть…». Как будто руководители, облеченные в нашей, самой демократической в мире стране доверием трудящихся и являющиеся слугами народа, портятся именно потому, что они — руководители… Мысль политически вредная, глубоко порочная.

Социалистическое общество с его незыблемыми этическими принципами, вся советская государственная система, пронизанная критикой и самокритикой, — разоблачают таких людей, как Петр Кирпичев. Если бы, следуя этой истинной правде жизни, драматург показал борьбу своих героев с перерожденцем и негодяем как естественное противодействие здорового организма болезнетворному наросту, — его пьеса не встретила бы возражений. Но драматургу перерожденец Петр Кирпичев показался чем-то устрашающим».

Уже второй раз за эти еще не очень долгие карантинные дни я думаю: как несправедливо, неправильно и незаслуженно это не-прощание. И к Елене Владимировне Пастернак, и к Леониду Генриховичу Зорину должны были прийти многие и многие, в том числе не очень близкие, но знающие, читающие, благодарные.

Писать в карантине без библиотек и журналов — тоже неправильно, но все же, вероятно, менее неправильно, чем не написать вовсе.