Философ, революционер, аристократ

Один из персонажей романа Томаса Манна «Волшебная гора» — иезуит Нафта, лощеный и отточенно-острый человечек «с лицом почти едкого безобразия». Так его описывает протагонист романа Ганс Касторп. Нафта представлен как неутомимый спорщик, скептик и консерватор, прямо утверждающий: «Потребность нашего времени — террор».

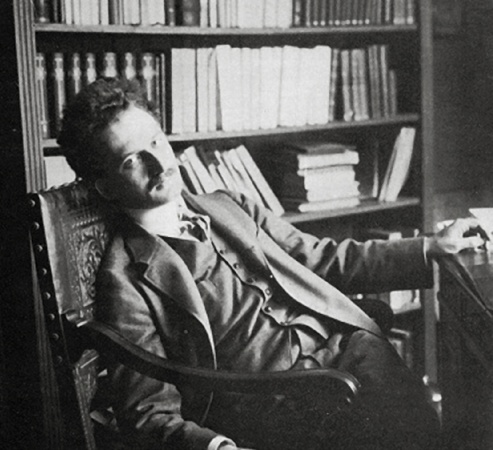

По опубликовании романа многие сведущие признали в Нафте известного уже философа, литератора и политика Дьёрдя Лукача (1885-1971). Он и сам соглашался со сходством, хотя и с оговоркой: «Манн был слишком умен, чтобы не знать, что взгляды Нафты не были моими взглядами». Но было и разительное сходство с моделью: «Подобно многим одаренным евреям, Нафта от природы был и революционером, и аристократом».

Отцом Лукача (урожденного Лёвингера) был известный финансист, директор Венгерского кредитного банка, отмеченный за свои заслуги потомственным дворянством. Дьёрдь Лукач всячески дистанцировался от семьи, но не гнушался покровительством. В 1917 г. благодаря связям отца он избежал фронтовой мобилизации: «Кто знает, в каком русском лагере я бы погиб?» В 1918 г. его отцу делали комплименты, — как хорошо его сын редактирует «Красную газету» (печатный орган коммунистов). Семья Лукача была предельно светской, говорили в доме на немецком языке (мать венгерского не знала), о еврействе не упоминалось, к религии отношение было индифферентным. Позже писатель Дюла Ийеш отмечал: «В революционной деятельности Лукача еврейская мстительность не играла никакой роли». Впрочем, в 1944 г. старший брат Дьёрдя погиб в концлагере.

Путь Лукача в революцию был достаточно извилистым. По выражению Осипа Мандельштама, биография интеллигента — это прочитанные им книги. Любимым чтением детских лет Лукача были истории о проигравших — о Гекторе и последнем из могикан, да печальные шекспировские сказки. Вообще, Лукач сперва научился читать вверх ногами, наблюдая за обучением старшего брата. В 15 лет Дьёрдь открыл в отцовской библиотеке памфлет М.Нордау «Вырождение» и влюбился в ругаемых там Ибсена, Толстого, Бодлера, Суинберна. Лукач признавал влияние на себя немецкой, русской, скандинавской, но не венгерской литературы. Самой важной была германская романтическая философия Гете, Гегеля, Фихте — как противовес франко-английскому позитивизму. Особое значение имел русский реализм: «Согласно точке зрения Толстого и Достоевского, вся капиталистическая система как она есть бесчеловечна».

Лукач еще в юности стал театральным деятелем. В 1905 году вместе с единомышленниками Ш. Хевеши и М. Бенедеком он основал общество «Талия», которое впервые Венгрии ставило пьесы Г. Ибсена, А. Стриндберга, А. Чехова и М. Горького. Он стал переводчиком иностранных драм («Дикая утка» Ибсена), написал премированную и социологическую «Историю драмы», основную тему которой сформулировал в автобиографии так: «драма как продукт нисхождения класса». Но вскоре Лукач отошел от собственно филологических штудий, считая бессмысленным посвящать жизнь исследованию «цвета глаз вертеровой Лотты».

Пастернак в Марбурге переродился из философа в поэта, Лукач в Гейдельберге, куда переехал в 1912 году, наоборот, стал из литератора — философом. Решительное влияние на мировоззрение Лукача оказала начавшаяся Мировая война: «Моя родина, монархия Габсбургов, представлялась мне обычно людской бессмысленностью. <Теперь> все общественные силы, которые я ненавидел с ранней юности и которые стремился уничтожить духовно, объединились, чтобы начать первую, всеобщую и вместе с тем всеобще безыдейную войну против мысли». Обращение его в марксизм было, скорее, спонтанным: «Революция как сущностный момент марксизма». В тот момент на венгерский была переведена только одна работа Ленина — «Государство и революция», а лидеры коммунистов Кун и Самуэли были практиками. Теоретиком марксизма Лукач стал лишь в эмиграции. Кстати, упомянутый Ленин заметил и обругал его статью о парламентаризме.

Революционность Лукача была двоякой. Непосредственно на баррикадах он не сражался. Вот его воспоминания о «революции астр»: «Я присутствовал при перестрелке на Цепном мосту. Нас было там что-то около четырех-пяти сотен. Из всей истории я помню только, что был на площади Вёрёшмарти с женой Ласло Дьенеша, химиком, очень мне симпатичной и умной женщиной, мы покинули площадь вместе и затем бежали под аркадами вдоль Дуная». Но обе венгерские революции — 1919 и 1956 гг. — призывали Лукача в свои ряды.

В 1919 г. Лукач вошел в руководство Компартии и редколлегию «Красной газеты», исполнял обязанности наркома просвещения. Особой его заслугой на этом посту было участие в реформировании венгерской музыкальной жизни: он сформировал Директорию в составе Бартока (тот давал уроки сестре Лукача), Кодаи и Донаньи. В течение 6 недель Лукач был политкомиссаром на фронте (5 дивизия), участвовал в боях с чехами и румынами под Тисафюредом и Римавской Соботой. В апреле Лукач созвал в Поросло военный трибунал, приговоривший семерых солдат одного из бежавших батальонов к расстрелу. Известны имена шестерых: Карой Варга, Лайош Тот, Эмиль Шук, Нандор Феньи, Ференц Малик, Лайош Цупор.

После падения коммунистического правительства Лукач вынужден был эмигрировать: он был объявлен в розыск как государственный преступник. Впрочем, это не помешало ему в 1928 году вступить в свою долю отцовского наследства. Опасная эмиграция Лукача продолжалась четверть века: «До 1945 г. я никогда не путешествовал по Европе с легальным паспортом». В 1919 и 1929 гг. Лукач по нескольку месяцев находился в Венгрии, возглавляя нелегальную коммунистическую сеть. В 1919-1930 он жил в Вене, в борьбе фракций Куна и Ландлера принял сторону последнего, почти стал идеологом Компартии, но «тезисы Блюма» (псевдоним Лукача) были отвергнуты 2-м Конгрессом КПВ (1930).

Несколько лет Лукач метался между Москвой (работа в Институте Маркса — Энгельса) и Берлином (коммунистическая фракция писательского профсоюза). Но в марте 1933 года, когда к власти пришел Гитлер, Лукач, конечно, предпочел Москву. Ему удалось благополучно пережить Большой террор в Институте философии и журнале «Литературный критик» под покровительством ленинской сподвижницы Е. Усиевич и П. Юдина, которые успешно отражали атаки А. Фадеева. В автобиографии Лукач вспоминает, как его друг, писатель А. Габор пришел к ним с женой с мешком, сложил в него книги Троцкого и Бухарина и утопил в реке. Лукач считал, что его не тронули и потому, что жилищные условия их семьи были скромными, а сам он в 1931 г. перешел из венгерской компартии в германскую. Но с началом войны 1941 г. гром грянул и в коммунальной квартире дома на Садовом кольце возле Курского вокзала. Лукач был арестован. Его спасло заступничество одного из лидеров Коминтерна — Георгия Димитрова (в Вене Лукач выполнял при нем функции английского переводчика). Философа отпустили, но через год арестовали его пасынка, экономиста Ференца Яноши — он был освобожден только в 1945 г. Отношение к тогдашнему режиму в СССР Лукач выразил предельно недвусмысленно: «Я никогда не сомневался и всегда утверждал, что сталинизм является видом разрушения разума». Позже он осуждал процесс Л. Райка, указывая, что «московские процессы» хотя бы отчасти объясняла военная угроза, которой не было в Венгрии 1949 г.

В августе 1945 г. Лукач с семьей вернулся в Венгрию и вплоть до 1949 г., т.е. до окончательного утверждения у власти группы М.Ракоши, пользовался большим весом и признанием: «Мне позволялось всё». В дальнейшем он преподавал в Будапештском университете, стал академиком (1949) и минимально участвовал в политической жизни.

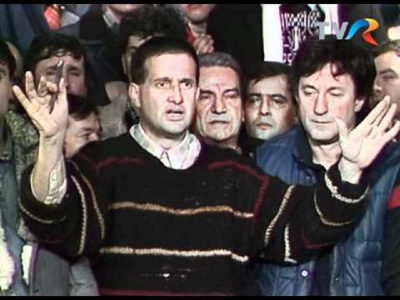

В 1956 г. революция снова призвала Лукача в свои ряды. Летом 1956 г. обозначился внутрипартийный кризис ВПТ, началась череда отставок. Неделя активных выступлений 16-23 октября, в которых основную роль сыграли студенты, привела к отставке правительства. Новым его главой был назначен Имре Надь. В те дни Лукач стал одним из 7 членов центрального комитета ВСРП, только что созданной вместо Венгерской партии трудящихся, а 27 октября — министром культуры. В те критические дни только Лукач и Санто голосовали в ЦК против выхода из Варшавского договора — именно это решение стало непосредственной причиной и формальным поводом для вторжения армий социалистических стран. Остальные члены ЦК, в том числе и Кадар, были «за». Вероятно, Надь и его сподвижники рассчитывали, что после ХХ съезда и десталинизации СССР не станет вводить в страну войска, но просчитались. Лукач, в свою очередь, считал, что вооруженного столкновения не избежать. Вероятно, голосуя против выхода, он вспоминал фронт 1919 г. и румынскую оккупацию Будапешта. 3 ноября Лукач, Санто и еще несколько коммунистов с женами укрылись в югославском посольстве, а через две недели — вывезены в Румынию, где содержались под арестом. Лукач провел там несколько месяцев, но показаний на Надя и остальных не дал. В конце концов он был освобожден и вернулся домой в апреле 1957 года. Лукач легко отделался по сравнению с остальными участниками восстания: так, Надя расстреляли в 1958 году за «государственную измену».

Главной внутренней причиной поражения обеих революций Лукач считал недоверие (имевшее основания!) крестьян к политике советских правительств. Лукач оставил лаконичные портреты лидеров двух революций. Бела Кун имел «циничный глаз, который подмечал отрицательные вещи и не видел положительных качеств людей». Первая жена Лукача, русская бомбистка Елена Грабенко, сравнивала Куна с бальзаковским Вотреном. «Порядочного и умного» Имре Надя Лукач знавал еще по коммунистическому подполью 1929 года, но в 1956 отводил ему роль не реформатора, а «дедушки нации».

Социалистическая власть Венгрии своеобразно признавала политические заслуги Лукача: «В 1959 г. по случаю юбилея революции музей Петефи выставил памятную доску 1919 г., и там мое имя было заклеено».

Впрочем, воззрения Лукача разделяли парижские революционеры мая 1968 г., называвшие его «Историю и классовое сознание» одной из любимых своих книг. Лукач, стоявший, наряду с Грамши, у истоков западного марксизма, был и остается едва ли не самым влиятельным философом-марксистом ХХ века. Его описание диалектики как взаимоперехода объекта и субъекта лежит в основе взглядов еврокоммунистов на осуществимость мирного, парламентского перехода к социалистическому режиму.

К сожалению, скоротечный рак легких помешал Лукачу завершить главный свой философский труд — «Онтологию общественного бытия». Лишь подступиться он успел к своей биографии: Лукач оставил конспективные «Прожитые мысли» — набросок истории, «как личные свойства, склонности, тенденции в соответствии с обстановкой при максимальном раскрытии, общественно типически вошли в сущность моего сегодняшнего “я”, сумели влиться в мою родовую сущность». Кроме того, начиная с 1969 г., литераторы Эржебет Везер и Иштван Эшди записали несколько долгих бесед с философом. Из этих текстов Эшди и собрал настоящую книгу, теперь опубликованную и в России.

Дьердь Лукач. Прожитые мысли: Автобиография в диалоге / Пер. с нем. и предисловие А.Лагурева, комм. А.Стыкалина, А.Лагурева, О.Якименко. — СПб.: Владимир Даль, 2019.