Венгерские события 1956 г. в откликах двух российских ученых

Член Президиума ЦК КПСС М. А. Суслов, который в конце октября 1956 г. находился вместе с А. И. Микояном в Венгрии, пытаясь безуспешно повлиять на ход развернувшихся там драматических событий [1], вскоре после возвращения в Москву получил от партии новое задание. 6 ноября ему предстояло выступить на торжественном заседании московской партноменклатуры и представителей трудящихся по случаю очередной годовщины октябрьской революции. На следующий день газета «Правда», цитируя его речь, писала о том, что все советские люди «радуются победе, одержанной венгерскими трудящимися над контрреволюцией» [2]. Хотя поток дезинформации действительно захлестнул в те дни страницы советской прессы [3], Суслов и его соратники по партийному руководству явно выдавали желаемое за действительное.

Источники свидетельствуют о неоднозначности восприятия советским обществом венгерских событий. Да, большинство советских граждан действительно в той или иной мере принимало на веру утверждения официальной пропаганды [4]. Наиболее эффективным пропагандистским аргументом в пользу необходимости силового решения был тезис о том, что Советская Армия своим вмешательством в Венгрии якобы предотвратила новую большую войну. Поскольку в 1956 г. Вторая мировая война была в памяти людей даже молодых поколений (как в СССР, так и на Западе), этот аргумент активно применялся и во внешнеполитической пропаганде, к нему охотнее всего прибегал и Н. С. Хрущев в том числе в беседах с иностранными корреспондентами [5]. Многие советские граждане, принимавшие всерьез официальные догмы, видели в происходящем в первую очередь попытку вывести Венгрию из советской сферы влияния. Согласно их логике, «надо освободить Венгрию от тех сил, которые хотят ее увести от нас», «мы заплатили кровью за Венгрию в 1945 г. С какой стати ее надо отдавать американцам?» [6]. Венгерские события, таким образом, воспринимались частью общества как своего рода продолжение Великой Отечественной войны, а советские военные действия как законный ответ на посягательства некоторых сил пересмотреть завоевания, достигнутые СССР в борьбе с фашизмом [7]. Существование таких настроений работало на один из решающих аргументов в пользу силового способа разрешения венгерского вопроса. «Нас не поймет наша партия», – говорил Хрущев 31 октября на заседании Президиума ЦК КПСС [8]. Значительная часть рядовых партийцев действительно опасалась ослабления державной мощи СССР, а в венгерских событиях видела симптом такого ослабления. Мощь Советского Союза и Советской Армии, прочность достигнутых геополитических завоеваний СССР в Восточной Европе рассматривались как гарант предотвращения новой мировой войны.

Как бы то ни было, официальная пропаганда не всех убеждала в правильности избранных методов разрешения венгерского кризиса, разнообразные источники (и в том числе донесения низших партийных инстанций в более высокие инстанции) фиксируют сомнения в необходимости силового подхода, высказывания о том, что не надо другим навязывать свою волю, вмешиваться во внутренние дела других народов («и без нас могли бы разобраться»). Звучало мнение о том, что венгерский вопрос надо решать мирным путем («а то зря людей губим»), силовое решение связывалось с неоправданными человеческими жертвами, причем как с советской, так и с венгерской стороны [9]. Таким образом, спектр настроений и оценок в советском обществе был достаточно широк [10].

Как бы то ни было, официальная пропаганда не всех убеждала в правильности избранных методов разрешения венгерского кризиса, разнообразные источники (и в том числе донесения низших партийных инстанций в более высокие инстанции) фиксируют сомнения в необходимости силового подхода, высказывания о том, что не надо другим навязывать свою волю, вмешиваться во внутренние дела других народов («и без нас могли бы разобраться»). Звучало мнение о том, что венгерский вопрос надо решать мирным путем («а то зря людей губим»), силовое решение связывалось с неоправданными человеческими жертвами, причем как с советской, так и с венгерской стороны [9]. Таким образом, спектр настроений и оценок в советском обществе был достаточно широк [10].

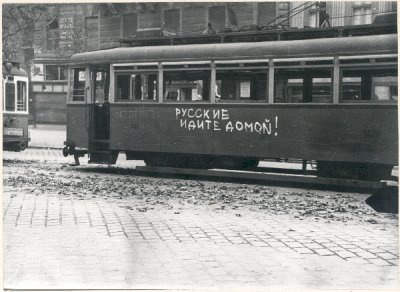

Историкам известно о многих случаях протеста советских граждан против политики своего руководства в Венгрии. Можно упомянуть о московских и ленинградских студентах, распространявших листовки и поплатившихся за это несколькими годами тюрьмы [11], о школьнике-старшекласснике из Ярославля Виталии Лазарянце (кстати, сыне директора крупного завода), вышедшем 7 ноября на демонстрацию с плакатом «Руки прочь от Венгрии!» [12]. Одной из форм протестного поведения стало повреждение памятников Сталину [13]. Университетская молодежь обращалась к изучению опыта венгерской революции (и в том числе рабочих советов в Венгрии) в контексте критического осмысления современной советской действительности. Выявляется несоответствие этой действительности духу марксистского учения, высказываются альтернативные идеи, в то время, как правило, не выходившие за рамки социалистического мировоззрения (даже в тех случаях, когда допускались радикальные методы их осуществления).

Агентурные донесения КГБ зафиксировали произнесенные в более узком кругу резко критические высказывания ряда видных деятелей культуры и науки. Среди последних Лев Ландау (1908-1968) – всемирно известный физик, академик, будущий лауреат Нобелевской премии.

Происходящее в Венгрии Ландау назвал революцией. Все случившееся – это «благородное дело», «отраднейшее событие», когда «народ-богатырь» сражается за свободу, включая мальчишек 13-16 лет, устремившихся на баррикады. «Настоящие потомки великих революционеров… Перед Венгрией я готов встать на колени… Героизм венгерский заслуживает преклонения», – говорил он в кругу друзей [14]. Венгерский народ, полагал выдающийся физик, восстал «против своих поработителей». Причем не только против «небольшой венгерской клики». Ландау не жалеет эмоций, характеризуя советских лидеров («преступники, управляющие страной, решили забрызгать себя кровью»). Достается от него и «марионетке» Кадару («наши поручили – и он сидит») [15].

При этом, что важно, академик был последователен в осуждении империалистической политики, присущей не одному лишь Советскому Союзу. Он был резко критичен, например, в отношении Англии, Франции и вступившего в сговор с ними Израиля за военную акцию против Египта, национализировавшего Суэцкий канал. «Насколько египтяне вызывают восхищение, настолько израильтяне являются гнусными, подлыми холуями… Я, как безродный космополит, питаю к ним полнейшее отвращение». В отклике Ландау слышалась явная ирония: в конце 1940-х годов, во время разнузданной антисемитской кампании, развязанной Сталиным, его, как и многих других советских интеллектуалов еврейского происхождения, обвиняли именно в симпатиях к Израилю и покровительствовавшим этому молодому государству кругам международной еврейской финансовой олигархии, не слишком привязанной к той или иной национальной почве.

Другое интересное свидетельство об отношении части советской интеллигенции к происходившему в Венгрии и вокруг нее – дневник Сергея Сергеевича Дмитриева (1907-1991), профессора Московского университета, одного из признанных специалистов по истории России XIX в. Он был опубликован в российском журнале «Отечественная история» в 1999-2000 годах [16].

Всегда интересуясь событиями в странах советского блока, вдумчивый профессор-историк даже из самых скупых газетных сообщений мог сделать вывод о неблагополучном положении дел. 12 июня 1953 г., всего за несколько дней до массовых выступлений протеста в ГДР, Дмитриев отметил в дневнике знаменательный факт. Политбюро ЦК Социалистической единой партии Германии, пишет он, «признало наличие серьезнейших ошибок, можно сказать, во всех областях политики и жизни восточной зоны Германии… Короче говоря, признание полной несостоятельности курса политики введения социализма в несколько лет. Результатом этой политики оказалось, очевидно, запустение ГДР, массовое бегство населения (трудового!!!) в Западную Германию. Теперь пытаются наивных вернуть и приобрести утраченное доверие у оставшихся с помощью своеобразного нэпа? Да кто же таким экспериментаторам над народом поверит?» «Такие же эксперименты, – продолжал свои размышления профессор, – проделываются над народами ряда стран Восточной Европы. Но немцам было куда бежать; существование двух Германий это позволяло для немцев, оказавшихся в положении подопытных животных» (1999. № 5. С. 150). У других народов такой возможности не было.

Венгерские события совпали с выставкой Пабло Пикассо в Москве, первой после того, как с началом «оттепели» был немного приоткрыт железный занавес. Организовать ее вопреки сопротивлению партийных ортодоксов удалось во многом благодаря усилиям Ильи Эренбурга. 3 ноября, вернувшись домой после посещения художественной выставки, профессор, неоднократно писавший в своих трудах об отклике в России на царскую интервенцию в Венгрии в 1849 году, сделал не слишком длинную, но предельно выразительную запись: «Главная тема всех разговоров – события в Венгрии. Судя по всему, не сегодня, так завтра начнется открытая военная интервенция СССР против Венгрии. Раздавят венгерский народ и зальют еще раз кровью землю Венгрии» (2000. № 2. С. 149). Предчувствие в общем не обмануло московского историка.

День 4 ноября Дмитриев назвал «черным воскресеньем». В дневнике он не просто зафиксировал событие, но дал ему четкую оценку: «Сегодня факт военной интервенции СССР против Венгрии стал очевидным и был гласно провозглашен правительством СССР. Конечно, не без помощи небольшого фигового листика. Таким листиком явилось по мановению нашей дирижерской палочки выскочившее будто бы в Будапеште революционное рабоче-крестьянское правительство Венгрии во главе с Яношем Кадаром… Стыдно быть русским. Стыдно потому, что хотя венгров подавляет не русский народ, а коммунистическая власть СССР, но русский народ молчит, ведет себя как народ рабов… Его совесть спит, его сознание обмануто, в нем нет протеста против этих черных дел… Не может быть свободна нация, которая подавляет другие народы…» (2000. № 2. С.149). Как можно судить по этим записям, совесть части российской интеллигенции отнюдь не спала.

В заметках, относящихся ко дню годовщины октябрьской революции, не обошлось без упоминания того заседания, на котором Суслов выступал от имени «всего советского народа»: «Постыдные для нашей страны дни. Силы Советской армии, судя даже по нашим официальным газетам, все еще продолжают душить Венгрию, заливать ее землю венгерской кровью. А лицемеры, собранные вчера на торжественное заседание в Дворец спорта по случаю 39-й годовщины Октябрьской революции, аплодировали словам докладчика Суслова о подавлении контрреволюции в Венгрии» (Запись от 7 ноября. 2000. № 2. С. 149).

Если венгерский радиослушатель зачастую мог черпать сведения от западных «голосов», то у подавляющего большинства советских граждан такой возможности не было – сказывалась дальность расстояния, позволявшая глушить передачи из-за рубежа [17]. Живя в Москве, профессор Дмитриев был оторван от каких-либо источников информации помимо официальных. Брать же на веру стереотипы партийной пропаганды решительно отказывался:

«Читаешь газеты и отчаяние овладевает. Бесстыдное вранье, дезинформация, замалчивание общеизвестного, самое неприкрытое, наглое недоверие к читателю, неуважение его… Одно бесспорно. Всеобщее народное восстание в Венгрии имело национально-освободительный характер. Восстание по существу одержало полную победу – смело старое правительство и старую правящую партию… и создало новые власти и иные партии. Вооруженная интервенция СССР подавила это восстание. Но подавила только силой, грубой материальной силой, оружием и превосходством сил. На подавление понадобился почти месяц… Каковы же итоги? С помощью оружия и ценою крови внешнее единство социалистического лагеря во главе с СССР сохранено. От идеи сосуществования остались одни обломки. О морально-политическом единстве социалистического лагеря говорить не приходится» (Записи от 24 ноября и 11 декабря. 2000. № 2. С. 150-151). А 27 ноября сделана такая запись: «О делах несчастной Венгрии лучше не писать. Стыдно быть русским» (2000. № 2. С. 150).

Еще более критичен был к официальной советской информации академик Ландау («кому, палачам верить?»). В отличие от абсолютного большинства своих соотечественников он имел у себя дома возможность слушать передачи западного радио регулярно и, надо сказать, иной раз готов был принять за чистую монету непроверенные сведения о происходившем в Венгрии – на самом деле жертвами уличных расправ в Будапеште становились отнюдь не только, как полагал Ландау, сотрудники госбезопасности.

Все-таки, и факты, просачивавшиеся в печать, сквозь цензурное сито, давали пищу для размышлений, логика которых отнюдь не совпадала с официальной линией. Так, прочитав в изложении «Правды» выступление чехословацкого лидера А. Новотного на пленуме ЦК КПЧ в начале декабря, Дмитриев сделал собственные выводы:

«Новотный 100%-ный сталинец (как и все истые сталинцы именует он себя, конечно, ленинцем). Его заверения о полном порядке в Чехословакии тошно читать. Впрочем, чем же они особенным отличаются от подобных же заверений венгерского Гере касательно Венгрии – заверений, сделанных в самые последние дни перед 23.10. 1956? Или от заверений Маленкова в отчетном докладе на XIX съезде КПСС в октябре 1952 г.? В сущности, ничем. А каково действительное процветание и прекрасный порядок в Венгрии и в СССР, стало ясным в первом случае начиная с 23. 10.1956 г., а во втором начиная с 5.3. 1953 г. (день смерти Сталина – А.С.) все понемногу уясняется еще» (Запись от 12 декабря. 2000. № 2. С. 151).

В сравнении с Новотным, ни на йоту не отходившим от линии Москвы, итальянский коммунистический лидер П. Тольятти не только обладал несравнимо более высоким интеллектом, но, что важнее, был поставлен у себя дома совсем в иные условия, что заставляло его проявлять гораздо больше умственной эквилибристики, оправдывая необходимость советского вмешательства в Венгрии. Речь Тольятти на VIII съезде ИКП (декабрь 1956 г.) была резко искорежена, «причесана» «Правдой», подогнана под общий пропагандистский ранжир. Это не мог не заметить и опытный историк-источниковед С. Дмитриев: «В пересказе, с пропусками, с многоточиями „Правда” поместила сегодня речь Тольятти на съезде Итальянской компартии. Все, что представляет прямой интерес и важность для советских коммунистов в этой речи, заменено многоточиями. Это орган ЦК КПСС, боящийся коммунистам СССР прямо передать то, что думает коммунист Италии!» (Запись от 11 декабря. 2000. № 2. С. 151).

Отреагировал профессор и на критику в советской печати главного титовского идеолога Э. Карделя, который, выступая в Скупщине Югославии 7 декабря, дистанцировался от советской политики в Венгрии и изложил свое понимание роли рабочих советов при социализме [18]. Суть расхождений лидеров двух стран Дмитриев увидел прежде всего в стремлении югославов во всеуслышание, на весь мир заявлять свои взгляды. Смысл статьи Ю. Павлова (псевдоним академика Г. П. Францова) в «Правде» от 18 декабря заключается, по мнению историка, в следующем:

«Зачем говорить правду, когда нам невыгодно ее говорить? – спрашивает автор московской статьи Карделя. Сейчас нам нужно единство… Если ему может помешать правда, то нужно (хотя бы на время – утешает доверчивых правдолюбцев Павлов) не говорить эту правду, не писать о ней. Суждения о правде нельзя делать достоянием всех… Следует келейно, в своем кругу, не вынося сора из избы, между собой договориться о том, что считать „правдой” на сегодняшний день. А потом эту изготовленную правду преподносить как Правду-Истину для всей общественности. Короче, нельзя выносить критику за закрытые двери партийных закрытых собраний. Пускай бы Тито, Кардель и все, кому угодно, доводили свои взгляды до сведения Хрущева, Суслова, Новотного, Энвера Ходжи и прочих руководителей и вождей. Пускай бы они в закрытом письме довели свои взгляды до М. Тореза или еще кого. Но как можно во всеуслышание, на весь мир заявлять свои взгляды?» (Запись от 19 декабря. 2000. № 2. С. 151-152).

Уверенность советских лидеров в том, что народом нужно руководить, ведя его по пути к коммунизму, не предполагает веры в здравый смысл народа, рассуждает Дмитриев. Как же, в самом деле, можно допустить, чтобы каждый коммунист (и тем более каждый гражданин) искал правду, судил сознательно о политике? Массы, согласно логике партийных верхов, должны работать, повышать производство и не соваться не в свое дело, то есть в политику. А значит им не нужна такая правда, которая может вывести их из повиновения и послушности, которая невыгодна интересам обеспечения руководящей роли компартии.

Серьезные размышления об антидемократическом характере советской системы (сути которой нисколько не меняют все декларации об участии масс в управлении государством) проходят лейтмотивом через дневники С. Дмитриева. Вскоре после XX съезда КПСС (февраль 1956 г.) он писал о безраздельном торжестве партийной бюрократии, опирающейся на аппарат полиции и армии, о том, что «бюрократизм, администрирование, централизация и попрание демократизма» и поныне являются «господствующими и определяющими, хотя с 1953 г. кое-что непоследовательно и нерешительно предпринимается для их изживания». По глубокому убеждению профессора, настоящая демократизация невозможна при сохранении однопартийной системы: «не может быть демократии без действительной (а не декларативно-бумажной) свободы печати и свободы личности. А обеспечить их при помощи диктатуры аппарата единственной, и правящей к тому же, партии невозможно» (Запись от 3 июня 1956 г. 2000. № 2. С. 143-144). Надо ли говорить о том, насколько крамольными были эти взгляды с точки зрения установок XX съезда, ни в коей мере не посягнувшего на монополию правящей партии. Хорошо осознавая свои принципиальные расхождения с линией хрущевского руководства на поверхностную десталинизацию, Дмитриев не скрывал скептического отношения ни к сенсационному выступлению Н. Хрущева на закрытом заседании в конце работы XX съезда 25 февраля (информация о котором потом зачитывалась на партийных собраниях), ни к постановлению ЦК КПСС от 30 июня 1956 г., призванному установить более четко границы возможного в критике Сталина и сталинизма [19]. Хрущев и его окружение, по мнению московского профессора, пытаются все свести «к умеренной критике прошлого, пресечь всякие размышления» о ныне «действующем политическом режиме». Любые рассуждения о деформации общественного строя в СССР, о том, что корни культа личности заложены в природе советской системы, объявлены по меньшей мере глубоко ошибочными, а значит, оба эти документа, по убеждению Дмитриева, уводят мысль от фактов и лишь способствуют оживлению тех могущественных сил, которые являются носителями этого так называемого «культа личности» (см. запись от 2 июля 1956 г. 2000. № 2. С. 144).

Венгерская революция и жестокие меры по ее подавлению лишь утвердили Дмитриева, как и Ландау, в представлениях об изначальной сути советской системы, созданной еще при Ленине и отнюдь не изменившейся и после сенсационных разоблачений Сталина на XX съезде КПСС. Недаром Ландау более чем скептически реагировал на любые рассуждения типа «если бы Ленин встал, то…».

В дни, когда проливалась кровь на улицах Будапешта, в Москве в окружении Ландау ходили слухи о том, что волнения вот-вот перекинутся в соседнюю Чехословакию. Крупнейший физик видел в этом знак позитивных перемен. То, что совершили венгры, на его взгляд, «заслуживает заимствования». Пытаясь осмыслить значение венгерских событий в более широкой перспективе, он замечал: «То, что сделали венгры, это считаю величайшим достижением. Они первые разбили, по-настоящему нанесли потрясающий удар по иезуитской идее в наше время… Я считаю чудесным, что вот этот иезуитский миф гибнет». По мнению Ландау, зафиксированному в агентурных донесениях, с венгерской революцией открылась возможность, которую раньше было трудно себе представить – возможность революции в одной из стран советского блока, а может быть и в самом центре мирового коммунизма – СССР. «Еще год назад казалось, что думать у нас о революции смехотворно. Но это не смехотворно. Она произойдет, это не абсурд» [20]. Ландау предполагал, что в СССР в обозримом будущем совершится военный переворот. Явно выдавая желаемое за действительное, он якобы говорил: «это вполне реальное дело сейчас при такой малой популярности правительства и ненависти народа к правящему классу» [21]. Считая советский строй главным источником раздоров на планете, он добавлял: «Если наша система мирным способом не может рухнуть, то третья мировая война неизбежна со всеми ужасами, которые при этом предстоят… Если же наша система ликвидируется без войны, – неважно, революцией или эволюцией, это безразлично, – то войны вообще не будет… Так что вопрос о мирной ликвидации нашей системы есть вопрос судьбы человечества по существу».

С. Дмитриев оценивал перспективы советской системы гораздо более реалистически, чем Ландау. В начале ноября 1956 г. среди московской интеллигенции поползли слухи о забастовках в Москве и на Донбассе в знак протеста против снижения расценок за нормы выработки. Считая это явление симптоматичным, Дмитриев, однако, не питал иллюзий относительно скорых изменений советского строя. Комментируя сам факт забастовок, он записал 7 ноября:

«Все это стихийные проявления народного негодования. В них нет сознания, нет политических лозунгов. Такие проявления бессильны в борьбе против огромного партийно-советского аппарата и всех средств пропаганды, находящихся в его руках». Диктатура и демократия, резюмировал Дмитриев свои дальнейшие размышления, «вещи непримиримые. Если мы за диктатуру, то „демократия” нужна нам только как украшение; „демократия” наша на деле есть деспотия. И будет таковой. Конечно, когда в итоге диктатуры мы все раздавим и подчиним этой диктатуре, тогда мы устроим и „демократию” для людского стада, обманутого и довольного тем, что его кормят и дают ему работу» (2000. № 2. С. 149).

«Консолидация» в Венгрии новой власти придавала все больше уверенности сталинистам в СССР. Наши отечественные «блюстители чистоты марксистско-ленинской теории» «понемногу оживляются и от обороны переходят к нападению», – зафиксировал Дмитриев 20 ноября, припомнив к месту и лозунг Горького: «если враг не сдается, его уничтожают». Впрочем, заметил далее профессор, «если он сдается, то его тоже уничтожают, но другим, более медленным способом» (2000. № 2. C.150). Обстановка партсобраний все более напоминала ему атмосферу разгромных «дискуссий» 1948-1950 гг., когда в СССР боролись с «буржуазным космополитизмом»: «Сталинисты заметно оживились повсюду» (Запись от 29 ноября. 2000. № 2. С. 151).

Через месяц, 30 декабря, под впечатлением от обсуждения на партсобрании закрытого письма ЦК КПСС с осуждением слишком вольного «поведения» советской интеллигенции он замечает: «Дела домашние идут в сторону „закручивания гаек”». Под слишком вольным поведением, продолжает Дмитриев, конечно же, понимается проявление самостоятельности мышления. А «самостоятельным мышлением» считается все, что не совпадает буква в букву со статьями сегодняшних газет (2000. № 2. С. 152). Даже те, кто полагает, что «эра либерализма и игры в демократию еще не изжита», убеждены, что «либерализм» и «демократия» будут существовать в очень строго определенных пределах (Запись от 12 декабря 1956 г. 2000. № 2. C. 151). «Общие итоги года тяжелые», – констатировал профессор 31 декабря (2000. № 2. С. 152). Незадолго до этого, выступая на декабрьском пленуме ЦК КПСС, Хрущев излагал свое видение происходящего в стране и задач, стоявших в этой связи перед властью: «Я считаю, что у нас в партии не совсем правильно поняли решения XX съезда КПСС. Много тысяч людей освободили из заключения. Но там не только чистые были. Там и очень нечистые были – троцкисты, зиновьевцы, правые, всякая шваль. Теперь их тоже освободили. Некоторые из них восстановлены в партии. Большинство правильно восстановлено в партии, это честные люди, мы должны их окружить заботой и вниманием, но восстанавливались и те, которые являются врагами нашей партии. Они сейчас болтают всякий вздор, а наши товарищи лапки сложили и держат нейтралитет. Это неправильно. Надо дать отпор таким людям, надо исключать из партии, если они будут проводить разлагающую работу в партии, надо арестовывать. Другого выхода нет. Мы должны правильно проводить внутрипартийную демократию, рабочую демократию, но с врагами мы должны вести жестокую борьбу, иначе мы будем недостойны своего положения руководителей партии и страны» [22].

Слова в данном случае не расходились с делом. О медленном наступлении сталинистской реакции в сфере идеологии и культуры, о снова вошедших в моду покаянных выступлениях на партсобраниях речь шла и в записях Дмитриева, относящихся к 1957-1958 гг. Пресса призывала к покаянию писателей, которые отстаивали мнение, отличное от партийной линии, и были резко раскритикованы за это. Согласно одной из статей, прочитанных и тут же прокомментированных Дмитриевым [23], по сути «нет никакой разницы между Союзом советских писателей и Коммунистической партией. Там и тут требуется полное внешнее единство мнений. Партийная дисциплина – послушность секретарю – закон для союза писателей (предполагаемое свободное и творческое объединение) и для политически-партийной организации». Более всего автор статьи возмущен был тем, что члены редколлегии раскритикованного издания (альманаха «Литературная Москва») «молчат по поводу предъявленных им обвинений. Не защищаются (пусть бы попробовали!), не каются (уж чего бы лучше, только этого от них и требуют!), а просто молчат. А такая позиция позволяет перед многими поставить вопрос: с кем же идти – с Союзом писателей или с молчащими его членами? Ну что ж, венгерские писатели, их Союз в целом пытались выражать прямо и защищать смело свои взгляды. И что же? Союз их закрыли, а членов Союза посадили в тюрьмы» (Запись от 16 июня 1957 г. 2000. № 3. С.156-157). Совсем недавний опыт венгерских событий (а деятельность венгерского Союза писателей действительно была приостановлена в январе 1957 г.) не мог не наводить любого мыслящего человека на аналогии. Не стал, конечно, исключением и профессор Дмитриев.

Среди московской интеллигенции ходили разговоры (Дмитриев их также отметил в своем дневнике) о том, что во время одной из бесед с деятелями культуры (она состоялась 13 мая 1957 г.) Хрущев заметил, что борьба с культом личности теперь «является для нас уже пройденным этапом». Там же, вспоминая годы юности, оратор поведал об опасности детской игры со спичками – игры, в результате которой возникали пожары, и между прочим предупредил слушателей, что у властей есть способы борьбы как с пожарами, так и с опасными играми в спички [24].

«Sapiente sat, – припомнил Дмитриев изречение древних, – Еще немного, и вернемся к продолжению издания сочинений Сталина, а заодно и ко всей его политике… Общий курс на реставрацию основ, сущности того, что можно условно и вместе с тем очень точно назвать „сталинизмом”, вполне определился… Похолодание сильное». При этом, замечал профессор, и «международная обстановка содействует такому „попятному прогрессу” у нас в делах домашних» (Записи за первую половину 1957 г. 2000. № 3. С. 155-156).

При всем своем скептицизме проф. Дмитриев, размышляя над происходящим, сопоставляя факты, не мог отрицать за Хрущевым субъективного стремления «исправить» и «улучшить» систему, связанную с именем Сталина: «Да, Хрущев и его окружение имеют некоторые признаки непоследовательных борцов за исправление ошибок и недостатков (какие деликатно-мягкие выражения!) культа личности Сталина», – признавал он в записи от 12 июля 1957 г. (2000. № 3. С. 157). Но субъективные намерения не приводят к должным результатам, ибо за обновленными политическими декларациями и новыми идеологемами (например, о «коллективном руководстве», сменившем сталинское единоначалие) скрывается прежний механизм – «диктатура пролетариата» на самом деле есть диктатура ЦК, в котором первый секретарь подобно папе римскому в католической церкви устанавливает непререкаемо, что сегодня является истиной и что надлежит признавать ложью. «Пока он жив и на посту первого секретаря, он непогрешим», и лишь преемник может во всеуслышание объявить об ошибках своего предшественника, осудить его прижизненный культ (См. ту же запись).

18 июля 1957 г., менее чем через месяц после разгрома внутрипартийной оппозиции Маленкова-Кагановича-Молотова, профессор со всей определенностью констатировал: «в сущности система единоначалия уже полностью восстановлена» (2000. № 3. С. 157). Внимательно следя за внутриполитическими изменениями в СССР, Дмитриев чем дальше, тем больше подмечал симптомы нового культа личности, насаждаемого всеми средствами пропаганды. При этом он замечал, что особую активность в создании нового культа зачастую проявляют те же люди, которые всего за год-полтора до этого, после XX съезда КПСС, в соответствии с действовавшими партийными установками громче других выступали за разоблачение Сталина. Одно тесно увязано с другим – для нового культа необходимо расчистить место.

«Кажется, большинство ниспровергателей против Сталина только потому, что он мертв: следовательно, во-первых, его ниспровергать не так уж опасно; во-вторых, ниспровержение его обеспечивает автоматически укрепление на его опустелом месте другого вождя. Вождь уже налицо, нужно только теперь его окончательно покрыть глянцем и лаком классического вождя. Лучшее средство для наведения должного блеска на нового вождя – это противопоставление его старому вождю: очернение последнего и есть нужный лак для первого. Пока еще чуть-чуть можно обо всем этом болтать и судачить (разумеется, келейно, с глазу на глаз, с ближними людьми). Но уже близко время, когда это „чуть-чуть” кончится, и за подобную вольность в мыслях начнут ссылать и сажать», – записывает Дмитриев 4 мая 1958 г. (2000. № 4. С. 151).

В 1930-е – начале 1950-х годов в России, продолжает он дальше свои размышления, был проделан блестящий опыт введения единомыслия, к которому страна теперь возвращается после нескольких лет проволочек. Очевидно, дело не в личностях, а в том, что существующий порядок и строй не могут обходиться без такого опыта.

«Не Сталин создал порядок и режим, а порядок и режим породили Сталина. Они же порождают на наших глазах новую личность, заполняющую пустоту, образовавшуюся после смерти носителя и „создателя” культа личности. Словом, король мертв, да здравствует король!» «Вокруг начальника образуется все более густая толпа безликих новых вожаков из друзей-сателлитов… Так матушка-история тащится и свое дело делает» (2000. № 4. С. 152).

Наблюдая за политикой хрущевского руководства, Дмитриев отмечал в ней какое-то странное, прихотливое нагромождение разнородных пластов: «шумим о необходимости встречи на „наивысшем уровне” и в то же время самым назойливым образом задираем США и ведем антиамериканскую пропаганду»; вывели из руководства противников XX съезда, «и что же? Торжествуют догматики», а те, кто пытается мыслить самостоятельно, получают ярлык ревизионистов (Записи от 31 марта 1958 г. 2000. № 4. С.150).

Словечко это, заметил Дмитриев, стало одним из самых употребимых, оно «вроде дубинки служит для сокрушения и повержения во прах всех пытающихся мыслить и разобраться» (Записи от 11-12 октября 1958 г. 2000. № 4. С. 153). При этом, что характерно, никто не дал какого-то четкого определения, что же такое ревизионизм. «Если под ревизионизмом разуметь все, что сегодня не соответствует последнему выступлению Хрущева, то границы этого понятия раздвигаются до необозримости. Но вполне возможно, что сегодня не соответствующее последнему выступлению будет завтра соответствовать новому выступлению Хрущева. Как же тогда быть? А выступлений-то очень много», – отметил Дмитриев 5 января 1958 г. (2000. № 4. С. 149).

Через полгода происходит знаменательное событие – образ ревизионистов не только персонифицируется в личностях Имре Надя и его соратников, оказавшихся на скамье подсудимых, но, что важнее, весь мир увидел: ревизионизм – это не просто «ошибочные» идеи, подлежащие критике и даже осуждению, любое ревизионистское «заблуждение» можно раздуть до масштабов уголовного преступления, караемого смертной казнью. Стало ясно, что методы устранения политических конкурентов, воешедшие в норму при Сталине, не ушли в прошлое, они могут быть применены и теми, кто публично отрекся от мертвого вождя. Сообщение о процессе по делу И. Надя не могло не вызвать отклика московского профессора. 25 июня 1958 г., через 10 дней после вынесения смертного приговора, он записал в дневнике:

«Казнить людей за политические взгляды присуще любому недемократическому правлению: Ивану IV Грозному, Сталину, испанским королям прошлого. Присуще и современному советскому правлению. Скажут: такова природа диктатуры пролетариата; в казнях выражается сила диктатуры. Но сила ли выражается в том, что против идей применяют пушки, против критиков расстрелы? „Ревизионистов”, конечно, можно переловить, засадить в лагеря, расстрелять, облить помоями. Но взгляды их, идеология „ревизионизма” будут такими приемами побеждены?» Нет, отвечает на самим собой поставленный вопрос Дмитриев, они лишь перестанут на какое-то время внешне обнаруживаться. И только (2000. № 4. С. 153).

Процесс по делу Имре Надя показал, что методы устранения политических конкурентов, вошедшие в норму при Сталине, отнюдь не ушли в прошлое, они могут быть востребованы и применены теми, кто публично отрекся от мертвого вождя. Конечно, время не стоит на месте, рассуждает Дмитриев, и приемы истребления еретиков в СССР чаще всего сейчас несколько иные, чем в 1937-1953 годах. «Ранее людей заставляли молчать, расстреливая или ссылая их в концлагери». Сейчас к крайним мерам прибегают реже. Вот и Бориса Пастернака, исключенного из Союза советских писателей после передачи на Запад романа «Доктор Живаго» и поставленного пропагандой в один ряд с Джиласом и Имре Надем, возможно и не арестуют, все закончится шумной проработкой – продолжал свои размышления профессор осенью 1958 г., в самый разгар антипастернаковской кампании, связанной с присуждением ему Нобелевской премии.

«Теперь иные приемы… Приемы разные, суть одна. Диктатура не может допускать мышления. Ну, а какими приемами – это дело второстепенное. В конце концов любой прием хорош, если он ведет к достижению цели. Победители правы, их не судят. Да и кто же бы их мог судить? Они сами с помощью „самокритики”, что ли?» (Записи от 15 июня 1957 г. и 25 октября 1958 г. 2000. № 3. С. 156; № 4. С. 155-157).

Демократические ценности все же непреоборимы, уверен Дмитриев, об этом говорит и тот факт, что любая, даже самая жесткая диктатура тщится показать свое превосходство над другими формами правления прежде всего именно в деле обеспечения демократических свобод. Западная демократия отрицается во имя некоей модели, претендующей называться демократией более высокого типа. «Предпринимаются героические попытки показать наличие у нас (в СССР – А.С.) общественного мнения, борьбы мнений, дискуссий. С помощью искусственных приемов вызвали в печати „критику” решений Комитета по Ленинским премиям… Словом, совсем как в приличных демократических странах! Даже разные газеты имеют „разные” мнения! Но все это бенгальские огни; холодный блеск подобия огня, а не всесожигающее пламя настоящей критики, руководимой мыслью и совестью. Не может быть общественного мнения, когда один первый секретарь партии устанавливает, что хорошо и что плохо». О какой реальной демократии можно, в самом деле, говорить, когда все совершается без ведома общественности и преподносится ей post factum, в готовом толковании? (записи от 30 апреля 1958 г. 2000. № 4. С. 151).

Осенью 1957 г. в Московском университете арестовали группу молодых преподавателей-историков, которые, принимая во внимание уроки венгерских событий, выражали мысли, «расходящиеся с общепринятым и утвержденным единомыслием» [25]. Так мы «понемножку крепим единомыслие в России и морально-политическое единство!» – горько заметил Дмитриев, комментируя известие об их аресте (Запись от 17 сентября 1957 г. 2000. № 3. С. 158). В последующие месяцы он возвращается к этой теме вновь и вновь, каждый раз пытаясь осмыслить ту цену, которую общество и составляющие его граждане вынуждены платить за декларируемое властями «морально-политическое единство», на самом деле лишь видимое. «Нельзя отказывать людям в праве думать имеющимися у них головами. Но можно лишать их голов. Неужели тезис о морально-политическом единстве советского общества покоится, с одной стороны, на способе лишения одних советских людей голов, с другой – на молчаливо признаваемой ценности всеобщего лицемерия? Такое морально-политическое единство есть самообман носителей диктатуры», оно свидетельствует об их слабости, о ложности их порядков (Запись от 25 октября 1958 г. 2000. № 4. С. 156-157).

31 декабря 1958 г., пытаясь подвести итоги нескольких лет, Дмитриев записал:

«Пятилетие действительных и кажущихся колебаний, поисков нового курса, нового содержания и новых форм политики завершилось… Единодержавие, со смертью Сталина как будто бы поколебленное, после небольшой борьбы за власть… снова восстановилось. Хрущев занял место Сталина, его посты, усвоил сущность политики покойного, видоизменив некоторые внешние приемы, внешнюю оболочку той же политики. Видимо, такое положение естественно и закономерно. Можно без большого риска ошибиться утверждать, что кто бы из споривших за власть в прошедшие пять лет ни победил, все равно победивший восстановил бы тот же принцип единодержавия. Хрущев в этом смысле ничуть не хуже и не лучше своих соперников, потерпевших неудачу. Скорее всего он даже лучше, можно полагать, чем Берия или Молотов. Эти двое повторяли бы Сталина даже во внешних приемах, в методах и формах гораздо подражательнее, чем Хрущев» (2000. № 4. С. 159).

Вследствие начавшейся борьбы с ревизионизмом были, по мнению Дмитриева, окончательно похоронены некоторые надежды, внушенные XX съездом КПСС, произошел возврат к лакировке, славословиям, к свертыванию критики. «Литература вернулась в лоно прославительства, одо- и баснеписания»; «в науке заметен натиск сталинистов-догматиков» (Там же). Зная о том, что исторический процесс состоит из сменяющихся полос развития, историк, однако, никогда не терял оптимизма. Почти через 30 лет, в марте 1985 г., в дни, когда во главе СССР встал Горбачев, 78-летний профессор, доверяя дневнику собственные размышления о необходимости написания истории русского народа в XX веке, заметил: «Не пропал же, не исчез, не стерт русский народ и в наше время, и в конце XX в. Он существует, он есть, он живет и изменяется. Он будет жить и меняться» (2000. № 6. С. 151).

Итак, сколь ни была массированной «обработка мозгов» в Советском Союзе, не все поддались соблазну пойти по легчайшему пути принятия готовых идеологических клише, позволили усыпить свою совесть изо дня в день повторяемыми формулами об угрозе империализма социалистическим завоеваниям и т. п. Найдя в себе силы для сопротивления мощному давлению гигантской пропагандистской машины, профессор С. С. Дмитриев и академик Л. Д. Ландау (да и не только они) сохранили тем самым осенью 1956 года честь российской интеллигенции [26].

[1] Записи их донесений из Будапешта в Москву 24 – 30 октября см.: Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. Документы. Редакторы-составители Е. Д. Орехова, В. Т. Середа, А. С. Стыкалин. М., 1998.

[2] Правда. 1956. 7 ноября.

[3] О таком наиболее значительном событии кануна венгерского восстания, как перезахоронение 6 октября останков Ласло Райка (деятеля компартии, обвиненного в 1949 г. в ходе сфальсифицированного судебного процесса и казненного), в советской прессе не было ни малейшего упоминания. Утром 24 октября советские газеты также вышли без какой-либо информации о происходившем в Венгрии накануне, в первый день восстания. Органы КПСС, ведавшие партийной пропагандой, очевидно исходили из не оправдавшихся предположений о том, что восстание в Будапеште удастся подавить в течение одного дня и только после этого имеет смысл сообщить читателю о неудачной попытке «контрреволюционного путча», поддержанного «империалистами». 25 октября в «Правде» действительно выходит сообщение ТАСС под характерным заголовком «Провал антинародной авантюры в Будапеште». В последующие дни в ожидании окончательного «провала» антикоммунистического выступления заголовки приходилось незначительно варьировать, совершенно не изменяя при этом их смысла: так, 26 октября «Правда» публикует подборку сообщений ТАСС под заголовком «К провалу антинародной авантюры в Будапеште», а 28 октября репортаж корреспондента газеты С. Крушинского (без авторской подписи) «Крушение антинародной авантюры в Венгрии». Между тем, такие однообразные, однотипные заголовки не только свидетельствовали о недостатке журналистского мастерства, но явно неадекватно отражали динамику событий в Венгрии. Это сразу же заметили в редакции главной венгерской коммунистической газеты. 30 октября редакцию «Правды» посетили секретарь посольства СССР в Венгрии и корреспондент «Szabad Nép», выразившие несогласие с мнением газеты и передавшие номер «Szabad Nép» от 29 октября с полемической статьей М. Мольнара (см.: Molnár Miklós. Válasz a Pravdának // 1956 sajtója. Október 23. – November 4. Válogatás. Bp., 1989. 133-134.o.). Они предлагали «Правде» выступить с коротким сообщением о том, что при подготовке своей статьи газета располагала неточными сведениями из Венгрии. Это тем более важно, говорили они, что позиция «Правды» воспринимается в Венгрии как мнение всего советского народа. Главный редактор «Правды» П. Сатюков и его заместитель Д. Краминов докладывали в тот день секретарю ЦК КПСС П. Поспелову, что их газета «не считает целесообразным вступать в полемику» с «Szabad Nép» (См.: Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. Документы. М., 1998. С. 453-454). Положение в Венгрии в конце октября – начале ноября (повсеместный распад партийно-государственных структур, на смену которым приходили стихийно возникавшие национальные комитеты и рабочие советы) заставило «Правду» отказаться не от оценки событий как «контрреволюционной авантюры», но от прежних чересчур оптимистических заявлений о ее якобы уже произошедшем «крушении». На протяжении нескольких дней главная газета КПСС предельно скупо информировала о происходящем в Венгрии и только 3 ноября провела массированную пропагандистскую подготовку запланированной на следующий день решающей военной акции по свержению не оправдавшего доверия Москвы правительства И. Надя, опубликовав целую подборку материалов. В сообщении ТАСС «К положению в Венгрии» утверждалось, что «последние дни в столице и провинции ознаменовались бесчинствами и разгулом контрреволюционных банд. Разгромлены помещения многих общественных и партийных организаций, совершались массовые расправы и убийства общественных деятелей». С этой публикацией корреспондировала редакционная статья «Дружба и единство социалистических стран нерушимы», в которой известная Декларация КПСС от 30 октября об основах отношений с социалистическими странами интерпретировалась таким образом, чтобы подвести читателя к мысли о неизбежности советского военного вмешательства в интересах спасения «революционных завоеваний» в Венгрии. Утром 4 ноября «Правда» вышла с большой передовой статьей «Преградить путь реакции в Венгрии». Таков был тот агрессивный пропагандистский фон, на котором формировалось мнение рядовых советских граждан о венгерских событиях. О динамике событий в Венгрии в октябре-ноябре 1956 г. и реакции руководства СССР на происходящее в этой стране см.: Стыкалин А. С. Прерванная революция. Венгерский кризис 1956 года и политика Москвы. М., 2003.

[4] Из новейшей литературы об отклике в СССР, прежде всего в России на венгерскую революцию см.: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. М., 2004. С. 186-198 (2-е, исправл. и дополненное издание – 2010). См. также ряд документов, опубликованных в сборниках: Доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС. Документы. Отв. редактор К. Аймермахер, отв. составитель В. Ю. Афиани. М., 2002; Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 гг. Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР. Под редакцией В. А. Козлова и С. В. Мироненко. Отв. составитель О. В. Эдельман. М., 2005.

Об отклике на венгерские события в Прибалтике см., например: Зубкова Е. Ю. Власть и развитие этноконфликтной ситуации в СССР, 1953-1985 гг. // Отечественная история, 2003. № 4. Следует заметить, что в Вильнюсе и Каунасе в субботу 2 ноября в католический праздник – день поминовения усопших происходили массовые шествия, угрожавшие выходом событий из-под контроля властей. Манифестанты, знавшие о венгерском восстании из передач радиостанции «Свободная Европа», доступных в Литве, шли по улицам Вильнюса со знаменем независимой Литвы; в последующие дни за участие в демонстрации было арестовано 250 человек. Напряженным было положение и в соседней Латвии, об отклике на венгерские события в этой республике вспоминали даже на заседании Президиума ЦК КПСС в 1959 г. при обсуждении вопроса о «националистических перегибах» в компартии Латвии. См.: Президиум ЦК КПСС. 1954 – 1964. Т.1. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. М., 2003. С. 372, 374.

Многочисленные случаи выражения солидарности с восстанием в Венгрии имели место среди 120-тысячного венгерского населения Закарпатской Украины. См.: Dupka Gy. – Horváth S. 56 Kárpátalján. Dokumentumgyűjtemény. Bp. – Ungvár, 1993.

[5] Встречаясь 5 января 1957 г. на приеме в посольстве ГДР с корреспондентом итальянской газеты «Мессаджеро», Хрущев говорил своему собеседнику: «Запомните то, что я вам скажу: своим вмешательством в Венгрии Советская Армия спасла мир. Она потрудилась для всех, в том числе и для вас. Вы должны благодарить ее. Если бы она не вмешалась, над всеми нависла бы угроза войны». См. пересланный в аппарат ЦК КПСС из посольства СССР в Италии перевод репортажа о встрече с Хрущевым: Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф.5. Оп.30. Д.225. Л.73. Примерно то же самое Хрущев говорил на новогоднем приеме в Кремле посетившей Москву французской звездной чете – Иву Монтану и Симоне Синьоре (См.: Simona Signoret. Moszkvai újév. 1957 // Tobias Áron (Szerk.). In memoriam Nagy Imre. Emlékezés egy miniszterelnökre. Bp., 1989. 371-380.o.). Между тем, при обсуждении 31 октября на заседании Президиума ЦК КПСС вопроса о подготовке решающей военной акции Хрущев заверил своих коллег по партийному руководству в том, что «большой войны не будет» (Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. Документы. С.480). Речь шла о том, что США не будут активно вмешиваться в венгерский конфликт. О позиции США в связи с венгерскими событиями см.: Гати Ч. Обманутые ожидания. Москва, Вашингтон, Будапешт и венгерское восстание 1956 года. М., 2006.

[6] Cм.: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг.

[7] Апологетика советских действий, впрочем, не исключала критических высказываний. Те, кто ностальгировал по сталинскому режиму, хотя и всецело поддержали жесткую реакцию Кремля на венгерские события, вместе с тем видели истоки этих событий в ревизии Хрущевым сталинской внешней политики, сближении с режимом Тито в Югославии и особенно в решениях XX съезда КПСС. В ЦК КПСС попало адресованное в журнал «Коммунист» письмо рабочего горьковского автозавода. Речь в нем шла о том, что Хрущев, унаследовав от Сталина Восточную Европу, тут же «пробанкетил» Венгрию в компании со «шпионом Тито» (См.: Доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС… С.593). Венгерские события, таким образом, расценивались частью общества как результат капитулянтской политики советского руководства после смерти Сталина.

[8] Советский Союз и венгерский кризис 1956 года… С. 479.

[9] Cм.: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг.

[10] См.: Стыкалин А. С. Венгерские события 1956 г. и советское общество // Конфликты и компромиссы в истории мировых цивилизаций. Сборник статей. Отв. ред-р Н. И. Басовская. М., 2009. С.183-197. Из новейшей литературы см. также: Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953 – начало 1980-х гг. 3-е издание, исправл. и дополненное. М., 2010. Показательно название главы, в которой общественные настроения в СССР ставятся в контекст венгерских событий, рассматриваются в сопоставлении с настроениями в Венгрии: «Замороженная „оттепель” или почему не „как в Венгрии”». См.: Там же: С. 272 – 285.

[11] См. воспоминания: Пустынцев Б. Что мы помним о Венгрии 1956 года? // Звезда. Спб., 2006. № 10. Вопрос об «очищении вузов от нездоровых элементов» обсуждался на Президиуме ЦК КПСС уже 4 ноября (!), в день советской интервенции в Венгрии (См.: Президиум ЦК КПСС. 1954 – 1964. Т.1. С. 202). Принятие мер по наведению порядка в студенческой среде было поручено КГБ СССР. См.: Бобков Ф. Д. КГБ и власть. М., 1995. С. 144-145.

[12] См. донесение, подготовленное КГБ для ЦК КПСС, об антисоветских проявлениях в стране в день празднования годовщины революции 7 ноября 1956 г. (Российский государственный архив новейшей истории. Ф. 5. Оп. 30. Д. 141. Л. 67-68), а также текст одной из распространявшихся антисоветских листовок (Там же. Л. 14-15).

[13] См.: Доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС… С. 594-595.

[14] См. публикацию рассекреченного дела КГБ о настроениях Л. Ландау: «По данным агентуры и оперативной техники…» Справка КГБ СССР об академике Л. Д. Ландау. Декабрь 1957 г. Публикация С. С. Илизарова // Исторический архив, 1999. № 3. С.151-161. С сокращениями опубликовано также: Общая газета, 1999. № 47. С.15. Зафиксированные агентурой КГБ высказывания Ландау приводятся далее в тексте по публикации «Исторического архива» без указания страниц журнальной публикации.

[15] Другой российский интеллектуал, ленинградский профессор-биолог А. А. Любищев, в конце декабря 1956 г. размышляя о правительстве Кадара, провел исторические параллели: Франц-Иосиф в 1849 г. все-таки мог претендовать на роль законного правителя Венгрии, «Кадар же ни с какой точки зрения законным правителем считаться не может» (Любищев А. Венгерская трагедия. Публикация М. Д. Голубовского // Новое время, 1991. № 43. С.41).

[16] Записи, относящиеся к 1956-1958 гг., см.: Отечественная история, 2000. № 2-4. Далее цитаты из дневника С. С. Дмитриева даются с указанием в тексте в скобках дня записи, номера журнала и страницы.

[17] По свидетельству современников, в том числе известного политика В. Л. Шейниса, некоторые студенты Москвы и Ленинграда черпали информацию о венгерских событиях из польской и югославской прессы, имевшей в СССР осенью 1956 г. определенное распространение. В этой прессе давалась более полная и не столь тенденциозная картина происходящего в Венгрии. В конце 1956 г. распространение этих изданий также резко было ограничено компетентными органами.

[18] Справедливости ради надо заметить, что выступление Э. Карделя на сессии Союзной народной скупщины Югославии 7 декабря было опубликовано и в СССР – в главном партийном теоретическом журнале (Коммунист. 1956. № 18. С. 35-51) вместе с полемической статьей одного из самых либеральных идеологов КПСС зав. отделом науки и культуры ЦК КПСС специалиста по политэкономии социализма А. Румянцева, в будущем вице-президента АН СССР (Румянцев А. Социалистическая действительность и «теории» тов. Э. Карделя // Там же. С. 11-34).

[19] Постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа личности и его последствий» см.: Правда. 1956. 2 июля.

[20] Применительно не к СССР, но к странам советского блока сходные мысли развивал в декабре 1956 г. А. А. Любищев: «До венгерского восстания возможность активного внутреннего сопротивления советскому режиму считалась, по-видимому, исключенной. Венгры показали, что борьба возможна» (Любищев А. Венгерская трагедия. С. 43). Как явствует из донесений КГБ, венгерские события заставили многих призадуматься над возможностью выступлений пролетариата и в СССР. Так, в г. Владимире приглашенный на городскую комсомольскую конференцию коммунист с 35-летним стажем «вместо того, чтобы рассказывать молодым людям о трудовых и боевых подвигах своего поколения, стал высказывать провокационную мысль, что в Венгрии восстал рабочий класс и это может случиться и в Советском Союзе» (См.: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. С. 193). Можно предполагать, что перспективы волнений в среде пролетариата оценивались в обществе с определенной настороженностью – существовали опасения гражданской войны (а старшие поколения еще помнили гражданскую войну 1918 – 1920 гг.). Недостаток объективной информации о происходящем в Венгрии только усиливал опасения остродраматического развития событий.

[21] В среде рабочего класса действительно усилились проявления недовольства. Венгерские события побудили рабочих на предприятиях в разных районах СССР к выдвижению своих социальных требований. Учащаются острые выступления на партсобраниях, в ряде мест звучат призывы к забастовкам. См. соответствующую записку в ЦК КПСС (февраль 1957 г.): Доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС… С. 601-606.

[22] См. стенограмму: Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф.2. Оп.1. Д.197. Л.114-115.

[23] Речь идет о статье известного писателя К. Федина «Писатель и жизнь» (Правда. 1957. 16 июня).

[24] См.: «А вы сидите, как сурок, и о демократии говорите». Выступление Н. С. Хрущева на совещании писателей в ЦК КПСС 13 мая 1957 г. // Источник, 2003. № 6. С. 77-88. В среде творческой интеллигенции, до тех пор питавшей некоторые иллюзии в отношении позиции Хрущева, откликнулись незамедлительно. «Пахло арестами, тем более, что Хрущев в своей речи сказал, что мятежа в Венгрии не было бы, если бы своевременно посадили двух-трех горлопанов», – вспоминал писатель В. Каверин (Оттепель 1957-1959. Страницы русской советской литературы. М., 1989. С.375).

[25] О так называемом «деле Л. Краснопевцева» см.: Вопросы истории, 1994. № 4. Относящийся к несколько более молодому поколению выпускников истфака Московского университета поэт и известный биограф Ф. М. Достоевского Игорь Волгин, 1942 года рождения (внук историка академика В. П. Волгина) писал, что венгерские события вызвали у него и его друзей – московских старшеклассников из элитных школ «двойственное ощущение. С одной стороны – как ни странно – искреннее сочувствие к восставшим. Я желал им победы. При отсутствии какой-либо альтернативной информации, я инстинктивно ощущал: наши танки в Будапеште – это зло, во всем этом присутствует какая-то чудовищная ложь. Но, с другой стороны, я вовсе не хотел, чтобы социалистический лагерь был ослаблен или, не приведи Господи, вообще развалился. Я понимал, что повстанцы сражаются за справедливое дело, за свободу, но сам факт вооруженной борьбы не одобрял» (Цит. по: Поликовская Л.В. «Мы предчувствие, предтеча…» Площадь Маяковского: 1958-1965. М., 1997. С.37-38). В студенческой среде Москвы и Ленинграда были, однако, и более радикальные суждения. Часть молодежи была склонна рассматривать выступления своих венгерских ровесников как образец для подражания, руководство к действию. Так, в 1957 г. группа участников семинара литературных переводчиков Литературного института имени Горького весьма бурно отреагировала на официальную версию венгерских событий – все вскочили со своих мест с криками: «В Венгрии произошла революция. Нам тоже нужна такая революция, как в Венгрии» (См.: Пыжиков А. Истоки диссидентства. Молодежь после XX съезда КПСС // Свобдная мысль-XXI, 2003. № 12. С. 78-79). См. также: Студенческое брожение в СССР (конец 1956 г.). Вступительная статья: Ю. Г. Буртин, К. А. Любарский // Вопросы истории, 1997. № 1. Все-таки для настроений многих интеллигентов разных поколений было характерно ощущение собственной беспомощности. Известный философ (в то время прежде всего востоковед) Григорий Померанц вспоминает, что испытал тогда, как и многие в его окружении, жгучий стыд перед венграми, но это естественное чувство протеста было подавлено сознанием беспомощности, так что все вылилось в звон рюмок (Померанц Г. Корзина цветов нобелевскому лауреату // Октябрь, 1990. № 11. С. 143-144). Таким образом, несогласие с советской политикой в Венгрии лишь в редких случаях принимало формы открытого протеста.

[26] Впрочем, отнюдь не только консерватор Дмитриев и либерал Ландау, но и некоторые интеллектуалы, симпатизировавшие социалистической идее, осуждали советскую политику в Венгрии. Так, профессор А. Любищев писал 25 декабря 1956 г.: «Венгерское восстание – не контрреволюция, а настоящее народное и притом прогрессивное восстание, несмотря на то, что к нему примазалось, может быть, даже довольно значительное число контрреволюционных сил и просто бандитов». Прогрессивное, поскольку вопреки всем декларациям власть в Венгрии, как и в СССР, принадлежит не рабочим и крестьянам, а «новому сталинистскому классу партийных олигархов, и свержение этого класса есть прогрессивная задача, хотя бы она и сопровождалась некоторым временным усилением капиталистических элементов». После того, как социалистическая идея в ее реальном воплощении выродилась в сталинизм, «если окажется, что вместо антитезы „коммунизм или фашизм” перед народами и перед интеллигенцией станет антитеза „сталинизм (чрезвычайно сходный с фашизмом) или капитализм”, то народы без колебания станут на сторону капитализма, так как капиталист при всех своих недостатках ответственен своим карманом за сделанные ошибки, а наши партийные бюрократы решительно ничем не отвечают». Не только при Сталине, но и сейчас. Ведь хотя «СССР все время утверждал, что социализм строится благодаря желанию народных масс, но, оказывается, если массы резко выскажутся против социалистической диктатуры, то советское правительство начинает аргументировать танками и военно-полевыми судами». Хрущев, продолжает Любищев, пытается хулить Сталина, не осуждая сталинизма, однако венгерская революция заставляет мыслящих людей сделать этот необходимый шаг. Значение венгерских событий, резюмировал Любищев, заключается в том, что это «первый страшный удар по сталинизму в международном масштабе, важный именно тем, что он нанесен не капиталистами, а рабочими и прогрессивной молодежью» (Любищев А. Венгерская трагедия. С. 42-43).