Проигранная жизнь Гавриила Мясникова

Владимира Шарова, автора девяти историко-философских романов, по меткому замечанию литературного критика Александра Гаврилова, «по большому счету интересовала только одна вещь, к которой он возвращался снова и снова: русская революция как путь строительства Царства Божия на земле».

Тексты Шарова — это «широкомасштабная историко-литературная фантазия» (термин Гаспарова). В кой-то из своих частей более сатирическая («До и во время», «Воскрешение Лазаря»), или в большей степени трагическая (как «Репетиции» или «Царство Агамемнона»), хотя, надо признать, упрощенные жанровые определения в разговоре о прозе Шарова не вполне точны. Более точно, как мне кажется, использование термина «мениппея» (по Бахтину). Практически все особенности мениппеи, которые выводит Бахтин, — присутствуют в прозе Шарова.

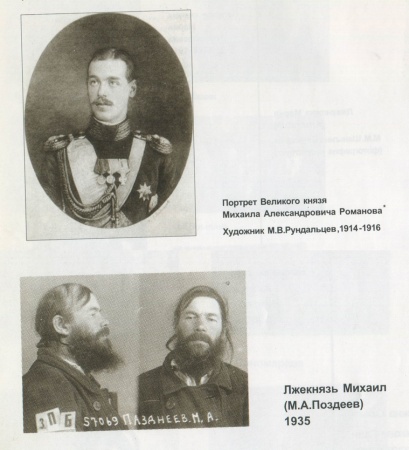

Последний его роман «Царство Агамемнона» строится вокруг идеи самозванства в целом и феномена советского самозванчества в частности. Фантасмагория в сюжете переплетается с беллетризованным историческим материалом. По уральским селам и деревням движется сонм самозванцев, выдающих себя за уцелевших членов царской семьи и поделивших меж собой регион наподобие «детей лейтенанта Шмидта». Несколько Михаилов Романовых, Николаи Вторые, царевичи Алексеи, Великие княжны. В этом отношении книга перекликается с реальностью: самозванных Романовых действительно было немало, и об исторической стороне этого явления подробно написано в книге Алексеева и Нечаевой «Воскресшие Романовы», изданной в Екатеринбурге в 2000 году.

Самозванцы

Но Шаров делает нечто большее: домысливая историю убийцы Михаила Романова, он раскрывает технологию появления самозванца, представляя полную лжи и тайн атмосферу, в которой самозванцы функционируют.

По структуре книга — «роман в романе»: одни герои рассказывают друг другу истории, внутри которых зачастую оказываются истории других героев. Главная героиня «Агамемнона» Электра, она же Галина Николаевна Телегина-Жестовская, подобно Шахерезаде (по ночам в течение нескольких лет) рассказывает автору то «свою» историю, то историю другого, рассказанную им ей, то историю кого-то третьего, рассказанную ей в свою очередь тем другим. В роли рассказчика выступает и сам автор, то рассказывающий свои истории, то пересказывающий историю героини, то как бы цитирующий материалы следственных дел персонажей романа.

Все сюжетные линии романа Шарова движутся по замкнутому кругу, и выхода с этого круга героям нет, «соскочить» с него им не дано, ибо повествование строится по лекалам древнегреческой мифологии, древнегреческой трагедии. Рок и предопределенность, сколько бы они ни насмехались над героями и читателем, позволяя им тешиться иллюзиями других возможностей — совершенно незыблемы.

Основных персонажей в романе совсем немного, но каждый из них выступает в нескольких ролях. Это:

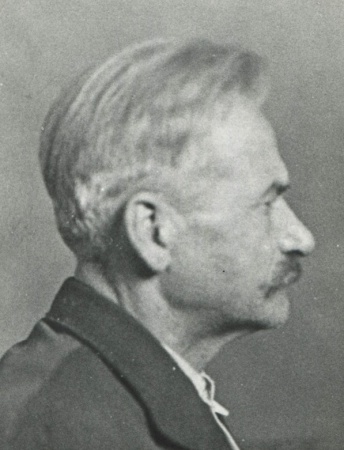

Николай Жестовский, литератор, он же рабочий-металлист, он же священник, монах и богослов, он же самозванец, выдающий себя за расстрелянного в 1918 году в Перми Великого князя Михаила Романова, он же «профессиональный» стукач, подводящий под свое стукачество глубокое философское обоснование, он же аферист, организовавший торговлю контрафакными предметами религиозного культа, он же многолетний узник ГУЛАГа, он же писатель, автор конфискованного и уничтоженного на Лубянке романа «Царство Агамемнона», он же (к концу жизни) старец Никифор, он же Агамемнон.

Галина Жестовская (в замужестве Телегина), его любящая дочь (а может быть и дочь своего мужа Сергея Телегина), обитательница дома для престарелых, она же мистификатор, мистифицирующая настоятеля храма (пишет ему письма от имени своего отца), она же основная рассказчица, она же Электра.

Наконец сам Автор, он же Глеб, бывший наркоман, после «завязки» — прихожанин храма, санитар в доме престарелых, впоследствии писатель.

В центре повествования — поиски автором, т.е. Глебом, романа Жестовского «Царство Агамемнона» и реконструкция его содержания на основе рассказов-пересказов Электры и материалов следственных дел Жестовского и его двоюродного брата Телегина.

Возможно, я остался бы всего лишь благодарным (или не благодарным) читателем, если бы не одна особенность последнего Шаровского романа. Писался он в читальном зале общества «Мемориал», использовал автор материалы из архива и библиотеки «Мемориала», заведующим коей я являюсь. Кроме того в романе фигурируют сюжеты из моих публикаций и из других публикаций, мною автору рекомендованных. Но не это главное. Главное для меня то, что героем «романа в романе», т.е. утраченного романа Жестовского, является «мой» персонаж — Гавриил Ильич Мясников. Мясников, о котором мной написано несколько статей, а в 1996 году в альманахе «Минувшее» вышла подготовленная мной публикация обширных фрагментов его рукописи «Философия убийства или Почему и как я убил Михаила Романова».

Здесь важно хотя бы кратко пересказать биографию этого исторического фигуранта.

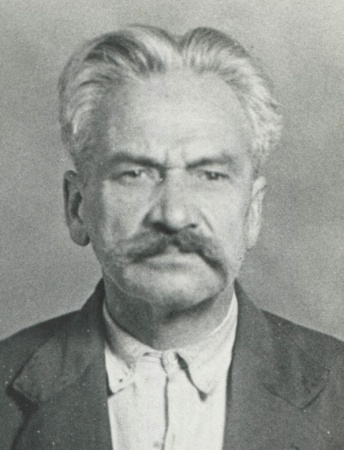

Мясников

Гавриил Ильич Мясников родился в 1889 году в Чистополе. В 16 лет оказался в городе Мотовилиха, выросшем вокруг крупнейшего в стране металлургического завода. Не успев стать квалифицированным рабочим, Ганька (такова была его кличка на всю жизнь) становится активным революционером, сначала ненадолго эсером, а затем большевиком. Участвует во всех шумных акциях, в том числе экспроприации оружия. Далее следуют многочисленные аресты и побеги. Во время одной из отсидок товарищи ошибочно обвиняют его в провокаторстве и жестоко избивают. Последний арест — в городе Баку в 1913 году, где он проживал по поддельным документом с «одной очкастой дамой», как он позже выразится в своей автобиографии. В Орловском централе Ганька провел 4 года в одиночном заключении, часть срока закованным в кандалы. В тюрьмах Ганька прочитал уйму книг. Особо отметим — насколько раз перечитал Библию. Он воюевал с начальством и охраной, занимался самоистязанием, дабы разрешить для себя проблему существования Бога. В это же время он проникся идеей, что он, Мясников — воплощение одного из самых положительных, с его точки зрения, персонажей мировой литературы — Смердякова.

После Февральской революции Мясников освобожден и как был, в арестантской одежде, прибывает в Мотовилиху. Там митингует и ораторствует, пока не становится председателем мотовилихинского Совета рабочих и солдатских депутатов, а в январе 1918 — членом ВЦИКа. Как только узнает, что в Перми находится сосланный туда Михаил Романов, задумывает осуществить его бессудную казнь. Для этого он идет работать в Пермскую ЧК. Без труда находит и инструктирует исполнителей, и в ночь на 13 июня 1918 года Михаила Романова и его секретаря Джонсона убивают в лесу в нескольких верстах от Мотовилихи. По официальной версии и формулировке (автор ее — Мясников) Михаил Романов не убит, а бежал.

Начиная с 1920 года Ганька начинает выдвигать собственные идеи по обустройству политической жизни, выступает перед рабочими, пишет скандальные записки в ЦК и подписывает т.н. «Заявление двадцати двух» в Коминтерн (феврале 1922-го). Тогда же его вызывают в ЦК, где сообщают об исключении из партии. Далее следуют аресты, тюрьма, голодовки, ссылки, высылка, возвращение, новые аресты и побеги. Для примера — маленький фрагмент его похождений. Ганьке уже под сорок. 1928 год, ссылка в Ереван. Предчувствуя арест, находясь под постоянным наблюдением, 7 ноября 1928 года он выходит на праздничную демонстрацию, смешивается с толпой, затем бреется, где-то переодевается в женское платье, садится на местный поезд, проезжавший вдоль границы, спрыгивает на ходу с поезда, переплывает ледяной Аракс и оказывается в Персии. Посидев в тюрьмах Персии и Турции, получает разрешение на въезд во Францию, поселяется в Париже и живет там до конца 1944 года, работая слесарем на заводе.

В середине 30-х годов он пишет объемный (429 страниц машинописи) трактат «Философия убийства или Почему и как я убил Михаила Романова». Экземпляр рукописи он относит в советское посольство в Париже для пересылки его лично Сталину. Потом — война, арест, отправка в концлагерь, побег.

В декабре 1944 года он получает приглашение от советского посольства в Париже вернуться в СССР. Сразу по возвращении Мясникова арестовывают. Далее — 9-месячное следствие на Лубянке, отказ свидетельствовать против себя и других, приговор и расстрел 16 ноября 1945 года.

Такова биография Мясникова. Вернемся к роману Шарова.

Глеб, он же автор, от лица которого ведется повествование, узнает, что сюжет романа «Царство Агамемнова» Жестовского строится вокруг рукописи Мясникова «Философия убийства…». И хотя сам роман Жестовского как бы утерян, Мясников то и дело «всплывает» — и в пересказе романа в романе, и в «рамочном» повествовании. Мне было безумно интересно узнать, что Шаров сделает с «моим» Мясниковым, как он справится с почти невыполнимой задачей вписать в ткань художественного повествования совершенно невозможного во всех отношениях и при этом реального исторического субъекта.

Но у Шарова получилось! То, что сочинено им вокруг мясниковской рукописи и следственного дела Мясникова 1945 года, становится кульминацией если не всей книги, то как минимум романа в романе.

Когда следствие над арестованным Мясниковым (в романе) заходит в тупик, Сталин вызывает Берию и приказывает сначала сломать Мясникова, а затем расстрелять. Т.е. несгибаемого Ганьку надо обязательно морально изничтожить. И чекисты берутся за дело. Время поджимает, но никаких зацепок сломить Мясникова у них нет. Детьми не пошантажируешь — все трое его сыновей погибли на фронтах Великой отечественной войны. Жена давно уже не жена. Иголки под ногти тоже не позагоняешь — Мясников слаб здоровьем, умрет от сердечного приступа несломленным. Нужна зацепка, нужно что-то такое против Мясникова, чем можно его сломить. Но чекисты не могут ничего найти. Мясников же вовсю куражится над следователями: то пишет Молотову заявление с требованием вернуть ему денежную сумму, которую он заработал бы, находясь не на Лубянке, а в Париже на своей работе, то заявляет, что был уверен, что по его возвращению в СССР ему дадут возможность создать свою партию. Наконец чекисты зовут на помощь Жестовского. И вот многодневное, под лупу изучение мемуаров и биографии Мясникова приводит Жестовского к открытию: слабое место заключено в ключевом эпизоде «Философии убийства…». Решено подловить Мясникова на его собственном коньке, на знании того, чем он бравирует в своей рукописи. Речь идет о Библии, точнее о конкретном библейском сюжете.

Что же такое обнаруживает Жестовский в рукописи Мясникова? И почему это способно Мясникова сломить?

Для ответа на этот вопрос надо понять, что эта рукопись значила для Мясникова, с какой целью он ее писал и, наконец, зачем посылал Сталину. Казалось бы — жизнь Мясникова-эмигранта проиграна. Вожаком новой революции, которая должна была начаться в Мотовилихе, он не стал. Затея с созданием новой партии провалилась. Нет семьи, нет сторонников, нет перспектив в чужом враждебном Париже. Главный пафос его философско-мемуарного текста: я, Мясников, выбил из рук контрреволюции ее знамя — «Михаила II-го» (и открыл путь к уничтожению других Романовых!). Чем не дал разгореться гражданской войне с большей силой, чем спас многие пролетарские жизни, и, чем в конечном итоге добился победы в гражданской войне. Это та гордость за свою победу, что Мясников пронес через всю жизнь и что своей рукой описал!

Текстологическое открытие, сделанное Шаровым при чтении мемуаров Мясникова, становится кульминацией романа. После прочтения романа кажется непонятным, как можно не увидеть этого сразу! И тем не менее историки не увидели в тексте Мясникова то, что разглядел Владимир Шаров глазами своего героя Жестовского. Речь идет об эпизоде возвращения убийц Михаила Романова с «дела» и их отчет перед организатором убийства Мясниковым. Процитирую фрагмент из «Философии убийства…» Мясникова. Начну не с возвращения убийц, а с их отправки «на дело»:

Гл. 60. Они меня ожидают в Мотовилихе

Подъезжаем рысью. Я соскакиваю, и мне навстречу Жужгов. Спрашиваю:

— Взяли что нужно?

— Что?

— Ну, лопаты, топор для могилы.

— Взяли.

— Управитесь одни, или мне ехать с вами?

— Если доверяешь, Ильич, то оставайся здесь и жди. Теперь ведь все просто и несложно, без тебя все сделаем.

— Ну хорошо. Только одно: все ценности, что на них есть, бросить вместе с ними в могилу. Ничего не брать. Поняли?

— Хорошо, хорошо.

— Другое. Постарайтесь пристрелить врасплох, незаметно. Меньше всяких переживаний: сзади в затылок. А не ехать ли мне?

— Ну что ты поедешь? Неужели мы этого не сделаем?

— Ну так двигайте. Я вас жду здесь, в милиции. (…)

(…) Мы заходим в милицию, а Жужгов выходит из кладовки и внимательно осматривает руки.

— Ты что там делал, что так руки осматриваешь?

— Да вон белье и одежду с Михаила бросил.

— А зачем ее снимали?

— Да ведь как зачем, вдруг ты не поверишь.

— Ну как же можно допустить такую дичь.

— А почему ты так настойчиво допытывал, справимся ли мы одни?

— Хотел вас узнать: нужен я вам или нет. А затем и подготовить вас, чтобы не было никакой суетни и бестолковщины, вот и все.

— Ну, а мы решили, что ты немного сомневаешься в нас.

— И очень глупо решили… (…)

— А ты на меня, Ильич, не налегай. Мы все тебя немного испугались, и все единогласно решили взять одежду.

— Ну, что сделано, то сделано. Сейчас же ее сжечь.

— А ты взглянуть на неё не хочешь?

— Вот пристал, как вар к шерсти. Ну что за удовольствие. Иди и жги.

Он отправился, а мы расселись и стали его ждать.

— Да он правду говорит, тов. Мясников, что мы все решили взять «его» одежду, простреленную и окровавленную.

— Да я и не сомневаюсь в том, что он правду говорит, но как же вы все глупо и дрянно поняли меня (…)

Жужгов возвращается и Мясников спрашивает его:

— Ты покончил с твоим бельем?

— Да, да. Облил керосином, и все до единой ниточки сгорело. И пепел разметал…».

Достаточно точно пересказав этот эпизод из мемуаров Мясникова, Шаров устами Электры дает следующий комментарий:

«И вот понятно, говорит отец [Жестовский], откуда этот мясниковский страх, потому что история, которая была простой и ясной, теперь, после свертка с окровавленным бельем, вдруг начинает напоминать другую, на которой ничего не закончилось, наоборот, с которой всё только началось. Всё-всё: и Египет, и Исход, и то, что дальше…».

Прерву цитату.

Шаров намекает читателю на рифму со знаменитым библейским сюжетом и отсылает к «убийству» Иосифа его братьями.

« И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его?

Пойдем, продадим его Измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались (…)

И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью;

и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли; посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет.

Он узнал ее и сказал: это одежда сына моего; хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф». (Быт. 37: 26, 27, 31-33)

Для этого текстологического «обнаружения» нужен не только читатель-историк (каковым, кстати, Шаров является), но и художник с богатой фантазией. Продолжу прерванную выше цитату из рассказа Электры:

«Мясникову никуда не деться от того: а что, если снова сдрейфили? Заляпали бог знает чьей кровью мундир Михаила, а его самого отпустили? Но ведь тогда нет никакой роли Мясникова ни в революции, ни в Гражданской войне (…) может быть, во веки веков победитель именно Сталин, а он, Мясников, как был, так и останется обыкновенным самозванцем?..».

В романе Шарова Мясников сломлен этим сомнением, главное дело его жизни — убийство Михаила, сделано не было. А значит вся его жизнь оказалась никчемной. Чекисты находят человека, похожего на Михаила Романова, гримируют его и предъявляют Мясникову во время допроса. А в ночь перед расстрелом ему снится сон — сцена расстрела Михаила Романова и Джонсона, в которой сплелись противоречивые рассказы реальных убийц (Жужгова и Маркова) и фантазия Шарова. Итак, Мясникову снится сон:

Ночь. Тайга близ Мотовилихи. Тревожное состояние природы. Убийцы привозят свои жертвы к месту казни. Спешились. Первым Жужгов несколькими выстрелами убивает Джонсона. Без предупреждения, в голову, не произнеся высокопарных слов. Но с убийством Михаила начинаются нелады. Сначала Михаил бросается к убитому товарищу и начинает причитать над телом Джонсона. Убить Михаила именно в этот момент рука не поднимается. Жужгов понимает, что тут-то и надо покончить с Великим князем, но его берет злоба на товарищей: а почему это он должен убивать Михаила, он свое дело сделал, одного убил, теперь пусть в дело вступят товарищи. И вот впятером они стоят вокруг князя и качают права — кому из них стрелять… Тем временем фонари, взятые убийцами на дело, раскачивает сильный ветер, тени от вековых елей напоминают гигантские доисторические деревья… Лес превращается в нечто сказочное, мифологическое… страшные ветви сплетены в объятиях, круги света перемещающиеся по лесной поляне… И вдруг в один из таких кругов вбегает заяц. Он начинает носиться по этим кругам, превращаясь в огромное существо, во много раз больше натурального зайца. Заяц скачет из круга в круг, не обращая на присутствующих внимания, как бы издеваясь над ними… И тогда в зайца начинают стрелять. Каждый выпускает в него десятки патронов, но зайцу хоть бы хны. Жужгов понимает, что происходит что-то неприличное, что-то непозволительное. Он берет у одного из стреляющих винтовку, тщательно прицеливается и стреляет. «Когда заяц откуда-то из поднебесья сваливается к их ногам, они видят на земле маленького жалкого зверька, винтовочный выстрел разнес тушку почти в клочья». Старший среди присутствующих Жужгов велит Михаилу раздеться догола и приказывает принести из колясок солдатский сидор с комплектом красноармейского обмундирования. Михаил превращается в красноармейца. Жужгов тем временем штыком винтовки возит зайцем по великокняжескому нижнему белью. Потом он, штыком подтолкнув Михаила под зад в сторону леса, забирает бельё и уезжает с товарищами обратно в Мотовилиху…

Вот такой предсмертный сон видит Мясников. И он понимает — продолжает свой очередной рассказ Электра: «что значит Жужгов и те люди, которых он послал, не убили великого князя… Струсили, не решились брать на себя новую кровь, и тут не важно, что было потом, погиб Михаил Романов в лесу, или, может статься, до сих пор жив — в любом случае он, Мясников, банкрот».

Про Мясникова все ясно — это фиаско. А что для нас в этой притче о зайце и оставшемся в живых Михаиле Романове? Шаров убедительно и органично переплетает тему убийства Михаила с темой самозванства. Он показывает, что почва для появления многочисленных самозванцев обильно унавожена не только ходом истории, но и новой нелегитимной в глазах значительной части населения властью. Шаров — первый автор в постсоветской художественной литературе, успешно разработавший тему самозванчества эпохи СССР. И мне лестно, что помогли ему в этом книги из мемориальской библиотеки.