Неудача Шаламова

Мы обманываем себя, когда думаем, что долгую и сложную жизнь человека и его творчество можно охарактеризовать несколькими словами. Даже когда такой человек рассказывает сам о себе или анализирует собственную жизнь, мы не начинаем понимать его больше.

Варлам Шаламов несколько раз предпринимал попытку написать автобиографию. Самая законченная из этих попыток — небольшой текст под названием «Несколько моих жизней». Шаламов вспоминает своего отца, детство в Вологде, юность в Москве, первый, затем второй арест. Стандартных биографических подробностей в тексте совсем немного. Скорее это рассуждение, медитация о своем способе писать и понимании роли литературы в собственной жизни. «Это — не автобиография. Жизнь я видел слишком близко, и говорить о ней надо не таким голосом. Это и не рецензия на собственные вещи. Это — литературная нить моей судьбы». Масштабы в этой истории смещаются, все события обретают свое значение в связи с главной линией истории — как и зачем нужно писать.

Тогда, в 1964-м году Шаламову были видны границы нескольких «жизней». Детство и школа в Вологде — традиционном городе русских ссыльных, с сильной левой традицией. Затем взросление и юность в Москве 20-х годов — обучение в университете в окружении споров о новом искусстве, революционной и постреволюционной культуре. Два его ареста, в 1929 и 1937 годах — на самом деле тоже традиционная и в чем-то обыденная часть истории практически любого свободомыслящего человека, оказавшегося свидетелем и участником становления новой жизни, хотя сам Шаламов и не мог написать о них так.

Если что-то и объединяет всех этих Шаламовых с 57-летним Шаламовым, пишущим свою биографию, то это его стихи. Шаламов думает о себе и понимает себя прежде всего как поэта. Стихи он писал «всю жизнь», а в колымские годы «не писал» также осознанно — выживал, чтобы вернуться в другую жизнь и вновь начать писать. Странным образом, даже официальные советские литературные энциклопедии, выходившие при жизни Шаламова, согласны с его самоидентификацией — в них он записан как «поэт». «Небольшой», малотиражный, однако вполне респектабельный литератор второго ряда, с 1972-го — член Союза писателей. Тогда же выходили и его поэтические сборники, изрядно порезанные цензурой. В советском литературном словаре это называлось «пейзажной» и «философской» лирикой, только внимательному и просвещенному читателю было понятно, что место действия — Колыма — указывает на вполне определенную историю. С течением времени литературное наследие Шаламова повернулось в противоположную сторону. Когда-то издававшиеся стихи стали забываться, на передний план вышли рассказы и неподцензурные стихи из архивных тетрадей. Но у шаламовских стихов осталась своя история. Некоторые из них стали колыбельными песнями, которые родители до сих пор поют своим детям.

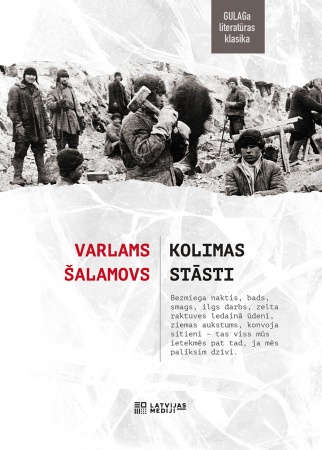

Жизнь Шаламова, практически никем не описанная (важное исключение составляет исследование-реконструкция постлагерной биографии Шаламова, «Московский рассказ» Дмитрия Нича) — это жизнь Шаламова-писателя, автора «Колымских рассказов». До своего второго ареста в 1937-м году он опубликовал несколько рассказов в литературных журналах, однако затем весь его литературный архив был сожжен. Вернувшись с Колымы в середине 50-х годов, Шаламов в течение следующих 20 лет работает над большим прозаическим циклом, известным нам под названием «Колымские рассказы», который состоял из нескольких отдельных книг: «Колымские рассказы», «Левый берег», «Перчатка или КР-2», «Артист лопаты», «Воскрешение лиственницы».

Для своего колымского цикла Шаламов переизобретает себя заново — он учится писать, как никогда не писал раньше, использует все свои знания литературной теории из авангардных 20-х, все свои способности лирического поэта, формулирует сам для себя программу «новой прозы» — «прозы, пережитой как документ», которая должна будет погрузить читателя в мир его души, в сконструированный колымский мир.

Но подходящий ли он проводник в этом лагерном мире? «Поэт сельских радостей — надежный ли проводник по аду?» («Хан-Гирей»). Я неслучайно говорю о «сконструированном» мире Колымы — рассказы Шаламова, немногими его читателями при жизни воспринимавшиеся как «реалистические очерки» об ужасах лагерной жизни, на самом деле — литературный эпос, художественный и поэтический мир со своими внутренними законами, правилами, даже «историческими фактами», вовсе не обязательно соответствующими реальной действительности. Шаламов представил читателю Колыму, погрузив его самого внутрь, дав ему возможность оказаться в «самом бою», а не получить «его описание» со стороны. Таким образом, полагал он, «Колымские рассказы» перестанут быть просто «лагерной прозой», а будут рассказами о природе человека, новом измерении этой природы, которое открыл Шаламову лагерь, которое Шаламов понял в этом лагере.

В одном из рассказов первого цикла, «Детские картинки», Шаламов пересказывает северную легенду о боге, в детстве создавшем северный край — тайгу. «Красок было немного, краски были по-ребячески чисты, рисунки просты и ясны, сюжеты их немудреные. После, когда бог вырос, стал взрослым, он научился вырезать причудливые узоры листвы, выдумал множество разноцветных птиц. Детский мир надоел богу, и он закидал снегом таежное свое творенье и ушел на юг навсегда». Именно это — разлюбленное, богом забытое место населяют шаламовские герои. Именно Шаламов, расщепленный между персонажами и богом-создателем этого мира, населяет его своими воспоминаниями, своим талантом. Только, в отличие от северного бога из «Детских картинок», сам он не может покинуть свое творенье и, возможно, и не хочет этого делать. Неслучайно он на разные лады повторяет и в рассказах, и в публицистической прозе, что так и «не вернулся» с Колымы, что остался там.

Постлагерная жизнь Шаламова в каком-то смысле не менее драматична, нежели его колымские скитания. «Колымские рассказы», за исключением одного, совсем крохотного, не были официально опубликованы в СССР при его жизни и распространялись только в самиздате. Шаламов так и не выбрался из плена небольших коммунальных квартир, много болел, терял друзей и семью, оттолкнул от себя многих близких людей отречением от своих рассказов в начале 70-х годов. В конце концов он состарился почти в полном одиночестве, попал в дом для престарелых, а затем и в закрытую психиатрическую больницу, где не протянул и нескольких дней и умер в январе 1982-го года. Лишь за несколько лет до смерти Шаламова прочли и «признали» на Западе. Для абсолютного большинства своих современников он оставался совершенно безвестным писателем. Это изменилось только в конце перестройки, когда его рассказы были впервые легально опубликованы в СССР. Еще несколько десятков лет понадобились для того, чтобы масштабы вновь «сместились», и Шаламов оказался в одном ряду с наиболее значительными писателями и философами XX-го века — описывавшими не лагерь, а душу или отсутствие души в человеке, которую этот лагерь открывает.

Эти перемешанные обломки никем до конца не восстановленной биографии — своеобразный «роман литературного краха». Однако именно он, парадоксальным образом, и делает историю жизни Шаламова законченной и прекрасной. Создав свой шедевр, он потерпел с ним поражение — но что может передать внутренний настрой этих рассказов лучше поражения? История Шаламова, не вошедшая в «Несколько моих жизней» — та, которую он создал сам, однако сам же и не знает — история его рассказов, переживших его самого и ставших той новой правдой о человеке, которую ему так важно было рассказать.