«…призывать к достоинству человека»

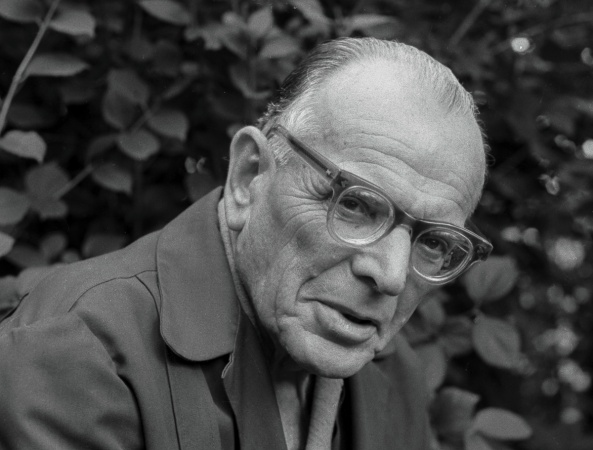

Речи прозвучали за год до того, на вечере, посвященном 75-летию Паустовского – на последней, по выражению Григория Свирского, «открытой демонстрации творческой интеллигенции». Козловский назвал Паустовского камертоном, по которому настраивается интеллигенция. Борис Балтер, ученик Паустовского по его семинару в Литинституте и один из авторов поддержанных им «Тарусских страниц», говорил о том, что если писатель любим народом, то обычно он не любим правительством. Вениамин Каверин, который вел вечер, открыл его так:

«Юбилей Константина Георгиевича Паустовского, – сказал он, – праздник литературы. Его даже сравнивать нельзя с только что прошедшим IV съездом писателей СССР, никакого значения в литературе не имевшим…»

Это был тот самый съезд, участникам которого Солженицын разослал свое письмо с предложением добиваться отмены цензуры – письмо, ставшее основным событием съезда, хотя и произошедшим не на заседаниях. Через несколько лет Каверин напишет в «Эпилоге», что вечер этот, назначенный вскоре после съезда, был под угрозой, объявление о нем во время съезда то снимали, то вешали обратно, и нужно было предпринять специальные усилия – обратиться к Федину – чтобы эту афишу вернули, а вечер состоялся. На «после вечера» отложил Каверин и распространение своей «Речи, не произнесенной на Четвертом съезде», чтобы только вечер не сорвался и уже сильно болеющий Паустовский услышал бы обращенные к нему слова. Паустовский все же прийти на вечер не смог, и, как записал Григорий Свирский, была устроена трансляция. Это был юбилей, но грустный юбилей, когда говорившие произносили те высокие слова, которые обычно звучат лишь на похоронах, но произносили они их именно для него, для Паустовского, зная, что сказанное до него дойдет.

С Паустовским Каверина связывала и совместная работа по секции прозы Союза писателей (Паустовский был председатель секции, Каверин – его заместитель), и выросшие из этой работы попытки повлиять на дальнейшее развитие советской литературы. Сначала – опубликованное в «Литературной газете» в преддверие II съезда советских писателей в том числе за их подписями открытое письмо «Товарищам по работе» с призывом – ни много, ни мало – реформировать разросшийся аппарат Союза писателей, передав журналам функции комиссий Союза. Затем – речи, которые через два месяца, в декабре 1954-го, Каверин и Паустовский должны были произнести на съезде. Каверину это удалось, а Паустовского, хотевшего говорить о честности литературы, о ее праве на независимость, о необходимости избавляться от канцеляризмов, вопреки многочисленным просьбам, на трибуну не пустили, и само это не-пускание Паустовского к микрофону стало событием – 32 писателя Москвы отказались от слова в пользу Паустовского, об этом, как написал Григорий Свирский, на весь зал прокричал Александр Бек. Еще через несколько месяцев, в 1955 г., Каверин и Бек стали со-редакторами Паустовского по «Литературной Москве», точнее – членами редколлегии альманаха, который выйдет лишь дважды, а затем будет разгромлен. Не случайно Каверин написал в «Эпилоге», что именно тогда, в 1954 г., сложилась группа писателей, которые поддержали бы Паустовского, произнеси он свою заготовленную и многим уже известную речь, – группа писателей старшего поколения, но были ведь и выпускники его семинара в Литинституте.

И 22 октября 1956 г. Паустовский произнес речь: он выступил в ЦДЛ на обсуждении романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Отказавшись рассуждать о литературных сторонах произведения, он говорил о нем как о значительном общественном событии – о том, что тормозящие развитие нашего общества «дроздовы» (имя бюрократа из романа Дудинцева) не искоренены, что литература должна объявить им бой и довести этот бой до конца. Галина Корнилова запомнила, что «трудно было слушать кого бы то ни было после речи Паустовского», что «героем этого вечера в Доме литераторов оказался именно он»[1].

О записи речи Паустовского сохранилось много воспоминаний – она стала событием. Событием и первым документом самиздата, широко разошедшимся в нескольких версиях. Как она распространилась, понятно: сделавшая запись Фрида Вигдорова разослала ее своим знакомым. Разослала, видимо, сразу, по свежим следам, но через неделю отчет обо всех выступлениях на том вечере опубликовала «Литературная газета», сообщившая, что с выступлением Паустовского она не согласна, и даже напечатавшая несколько реплик писателей, которые выступали позже и спорили с Паустовским. Употребляя невозможное тогда слово, заметим: это была замечательная реклама речи, и естественно предположить, что те несколько человек, у которых был присланный Вигдоровой полный отчет о сказанном Паустовским, давали его читать и перепечатывать своим знакомым.

Вокруг этой речи разгорался скандал, в более полном виде ее собирался опубликовать в газете «Московский литератор» Владимир Рудный, бывший вместе с Паустовским, Кавериным и Беком (а также Тендряковым, Алигер и Казакевичем) членом редколлегии «Литературной Москвы». И, видимо, тогда, перед этой публикацией, готовясь к скандалу и конфликту, который неминуемо должен был возникнуть между «Литературной газетой» и «Московским литератором», между их редакторами Кочетовым и Рудным, между теми, кто поддержит одну стороны и поддержит другую, – в преддверие этого скандала Паустовский вычитал запись собственной речи, сделанную Вигдоровой. Но одно дело было отослать запись друзьям, для показа друзьям друзей, но не более того (не для того, чтобы она стала «первым документом самиздата», отнюдь), другое дело – дать мастеру читать им самим произнесенное. И Вигдорова – так, по крайней мере, мы можем предположить, сравнив разные версии записи речи Паустовского, хранящиеся в его московском музее, – еще раз вычитала и отредактировала ею записанное, чтобы эта запись стала литературно более сильным и выразительным произведением. Паустовский поправил несколько слов – это была чисто стилистическая и очень небольшая правка – и утвердил сделанную Вигдоровой запись: поставил под этой машинописью свою подпись[2].

Эта версия тоже разошлась и вместе с первой ходила в самиздате. При перепечатках менялись какие-то слова, а иногда и акценты. Кто-то, вероятно, не успевая перепечатать все, опустил несколько последних абзацев, и эта короткая версия ходила тоже. Но что исчезло из всех – или скажем осторожнее: из всех виденных нами версий – это ответ Паустовского Валентину Овечкину, который был приложен к утвержденному им варианту. А он был очень важен в тот момент, когда весы качались из стороны в сторону: в феврале Хрущев сделал доклад о культе личности Сталина, но как раз в эти дни конца октября, когда Паустовский и вычитывал запись собственной речи, в Будапеште снесли памятник Сталину – и это испугало Хрущева. Смысл сказанного Паустовским в ЦДЛ и записанного Вигдоровой был ясен и понятен: сталинский бюрократический аппарат остался и представляет собой большую угрозу новому – становящемуся новым – обществу. Для тех, кто следил за состоявшимися и не состоявшимися выступлениями Паустовского, для тех, кто читал «Литературную газету», где два года назад было опубликовано подписанное в том числе Паустовским письмо против бюрократизации Союза писателей, сказанное Паустовским в ЦДЛ было последовательным продолжением – и попыток выразить свою позицию, и попыток изменить ситуацию. В речи Паустовского о романе Дудинцева не было имени Сталина. Он говорил о сегодняшнем, новом времени, не проговаривая, почему оно новое – все и так понятно. В своем ответе Овечкину он проговорил это и так понятное – и не назвав ключевого имени, и объяснив при этом, почему он его не называет.

Валентин Овечкин выступал после Паустовского и пытался смягчить им сказанное – хорошо понимая, что расставленные Паустовским акценты ставят роман под удар. Но дело и было именно в том, чтобы говорить, говорить, говорить о проблемах, чтобы не упустить этот момент возможных перемен. И Паустовский снова попросил слова и после перерыва ответил Овечкину. Вот эту потерянную в самиздате реплику Валентину Овечкину мы и публикуем ниже[3], добавив лишь несколько коротких комментариев.

И еще один, предварительный, но более важный: сказанное Паустовским и большие усилия, прилагавшиеся теми, кто хотел, чтобы его слова прозвучали и были опубликованы, а если не опубликованы, то все же прочитаны, – все это обретает дополнительное звучание, то минорное, то страстное, когда мы возвращаемся мысленно к тому, с чего начали: к 1967 г., когда, по прошествии одиннадцати лет, десталинизация все еще не стала тем, что само собой разумеется, и опять была под угрозой.

***

Реплика (Ответ тов. Овечкину).

Я вторично взял слово, чтобы рассеять недоразумение. Тов. Овечкин неправильно истолковал то, что я говорил. Очевидно (об этом я совершенно забыл) полагается начинать разговор с азов, с того, чтобы обязательно декларировать свою советскую убежденность. Как будто все, что сделано писателем на протяжении его жизни, этого не доказывает.

Я, так же, как и все мы, знаю, что XX-ый съезд партии и наше руководство дали нам возможность сейчас говорить и писать свободно и дадут нам возможность обезвредить «Дроздовых». Очень странно и мало для меня понятно то обстоятельство, что т. Овечкин мог принять мои слова о «Дроздовых» за слова о высшем руководстве. Разве «Дроздов» это руководство? Разве министр рыбной промышленности, о котором так гневно писал Овечкин – это руководство? Овечкин сам понимает, что это не так.

Теперь относительно слов т. Овечкина о том, что я копил, мол, копил и вдруг выступил. Просто мне не давали возможности говорить. На съезде писателей я безуспешно в течении всех дней съезда добивался слова, но мне его не дали.

Овечкин спрашивает, почему я в сравнительно недавние тяжелые годы не касался в своих книгах этих вопросов. По той же причине, по какой не касался этих вопросов с такой откровенностью, как сейчас и сам Овечкин и все другие писатели.

Кстати, это утверждение Овечкина по существу неверно. В те времена я считал одной из важнейших задач писателя призывать к достоинству человека, к культурности, к честности, к гуманности, – то есть к тем качествам, которые прямо противоположны культу личности. Поэтому я и не упоминал с начала возникновения культа личности того человека, который был носителем этого культа. (Апплодисменты).

К. Паустовский

***

Примечания к «Реплике»

Многое из того, о чем говорил Овечкин, видно из ответа Паустовского, но все же добавим, что его пафос был близок тому, что сказал сам Паустовский: он считал, что книга Дудинцева спорит с «подлецами» и «карьеристами», зовет на борьбу с ними – но полагал, что обобщения, сделанные Паустовским, – лишние. Видимо, имелись в виду слова Паустовского о новой, процветающей «касте обывателей».

«…о высшем руководстве». «Высшем» вписано от руки: о руководстве – да, но все-таки не о высшем. Но рассуждения о степени «высокости» руководства понимать стоит, по всей видимости, как риторический прием – не так много остается руководителей, более высоких, чем министры.

«…министр рыбной промышленности, о котором так гневно писал Овечкин…». Статья Валентина Овечкина «Писатели и читатели» с резкой критикой министра рыбной промышленности была опубликована «Литературной газетой» за три недели до того, 2 октября 1956 г. Статья вызвала скандал, но последовавшая примерно через месяц публикация в газете ответа министра была выдержана в гораздо более нейтральном тоне, чем гневный текст Овечкина.

- Корнилова Г. То, о чем забыть нельзя… // Мир Паустовского. 2005. № 23. С. 35.

- Подробнее об этой речи Паустовского, о битвах вокруг ее публикации и о ее интерпретациях в критике, в отчетах ЦК и в мемуарах см.: Розенблюм О. Создать «публицистику в настоящем смысле слова» (1956): запись обсуждения романа В. Дудинцева как газетный отчет и документ самиздата // Acta Samizdatica: Записки о самиздате. М., 2018. (в печати).

- Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 161. Л. 4. Орфография и пунктуация оригинала сохранены. Благодарю сотрудников музея за возможность опубликовать этот документ.