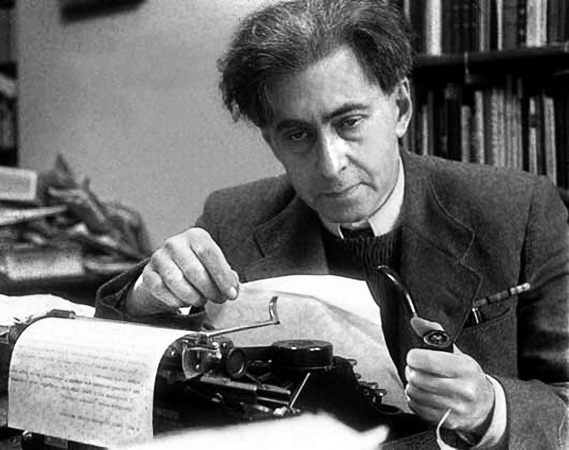

Илья Эренбург и осень 1956 г.

Драматическая история отношений Эренбурга с советской властью – это история не только его неизбежных далеко идущих компромиссов и моральных падений, но и отчаянных попыток расширить пределы возможного в культурной жизни коммунистического государства, в том числе (и едва ли не в первую очередь) в сфере культурных контактов с Западом.

125-летию со дня рождения И. Г. Эренбурга

Одна из глав широко известных мемуаров И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» посвящена посещению им Будапешта в октябре 1955 г. Отправившись в Вену на заседание бюро Всемирного Совета мира, Эренбург (вице-президент этой организации с 1950 г. и вице-председатель Советского комитета защиты мира) вместе с председателем Советского комитета защиты мира поэтом Николаем Тихоновым были вынуждены остановиться в Будапеште из-за нелетной погоды. Их принял венгерский партийный лидер М. Ракоши, попросивший провести вечер с писателями Венгрии. Сказав, что в писательской среде создалась нездоровая атмосфера, он, однако, не вдавался в детали. Конечно, Эренбург и Тихонов не знали, что как раз в эти дни большая группа писателей и деятелей культуры обратилась в руководство Венгерской партии трудящихся с меморандумом протеста против ущемления творческих свобод, несколько человек демонстративно вышли из правления писательского союза.

Встреча проходила в весьма накаленной обстановке. Присутствовавшие в зале были чем-то озабочены, возбужденно общаясь друг с другом, лишь 70-летний, много видавший на своем веку знаменитый философ и критик Дьердь Лукач невозмутимо курил сигару. Позже Эренбург вспоминал: «Я решил выбрать спокойную тему: писатель, когда он пишет для газеты, должен видеть перед собой не редактора, а читателя, найти слова, которые дойдут до него, должен отстаивать право говорить своим языком и не давать редактору вычеркивать красным или синим карандашом любое незатасканное слово».

Едва он кончил, его венгерские собеседники перевели разговор на более конкретную тему. Речь зашла о том, что нашумевшая в СССР повесть Эренбурга «Оттепель», будучи переведенной на венгерский язык, не достигла тем не менее книжных прилавков, поскольку ее издали тиражом всего 100 экземпляров, предназначенных для узкого круга партийной элиты. Этот показательный факт Эренбург, не желая заострять углы, разумеется был склонен оставить без комментария. Вечер закончился, казалось бы, без видимого скандала. Писатель продолжает в мемуарах: «Я так и не понял, что приключилось с венгерскими писателями; ясно было одно: они недовольны. Когда мы вернулись в гостиницу, я спросил Тихонова, почему Ракоши нас отправил к писателям. Николай Семенович ответил: „А бог его знает. Атмосфера действительно странная…“» «Завтра придется выступать в Вене, говорить о „духе Женевы“, о европейской безопасности. Хорошо, но что здесь происходит? Писатели озлоблены. Почему Ракоши нас не предупредил? Я понял все, но не в ту ночь – год спустя», – завершает Эренбург небольшую венгерскую главу своих мемуаров.

О том, что произошло по приезде Эренбурга и Тихонова в Москву, мы узнаем уже из документов аппарата ЦК КПСС, хранящихся в фондах Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ) и в последние годы опубликованных. Встреча Эренбурга с венгерскими писателями проходила в присутствии представителей советского посольства, которые вскоре, как выясняется из последующей переписки, направили в центр письмо о содержании беседы. Согласно версии посольства и посла Ю. В. Андропова, позже изложенной в записке отдела культуры ЦК КПСС, «Эренбург допустил в этой беседе высказывания, которые были использованы для оправдания своих позиций сторонниками правого антипартийного уклона в венгерской литературе. Отвечая, например, на вопрос о соотношении идейного руководства литературой и свободы творчества, Эренбург заявил, что он больше всего на свете не любит красного и синего карандаша редактора, что он не согласился с критикой в советской печати его повести „Оттепель“ и пишет ее вторую часть. Эренбург с иронией говорил о так называемом „социальном заказе“, претензиях рабочих к писателю создавать о них книги, утрированно и пренебрежительно характеризовал советский производственный роман. В высказываниях Эренбурга сквозило нигилистическое отношение ко всему опыту развития советской литературы». Как резюмировали в отделе культуры ЦК КПСС на основании донесения посольства, «фрондерские, рассчитанные на эффект заявления Эренбурга» «бурно приветствовались сторонниками правого мелкобуржуазного уклона и использовались в качестве аргумента в защиту „свободы творчества“, против идейного партийного руководства литературой».

После того, как дипломатическое донесение из Будапешта оказалось в аппарате ЦК КПСС, от Эренбурга (несмотря на его статус беспартийного) не могли не потребовать объяснений. 8 декабря 1955 г. он обратился к члену Президиума, секретарю ЦК КПСС М. А. Суслову с письмом, в котором указал на неверную интерпретацию своего выступления. «Говоря о работе писателя и о роли редактора, я сказал, как я это и неоднократно писал, что не люблю слишком легкого движения синего или красного карандаша редактора, который вычеркивает непривычно свежий образ или оборот. Разумеется, я не придавал слову „красный“ применительно к карандашу того значения, которое по-моему могут ему придать разве что американские журналисты». Впрочем, Эренбург признал, что некоторые из заданных ему вопросов могли носить «провокационный» характер, который в то же время оставался для него непонятным, поскольку он не был в должной мере осведомлен о положении дел в венгерской литературе и не знал присутствующих лиц. Не знал он и о том, что его повесть «Оттепель» в сущности рассматривалась в Венгрии как полузапретное произведение. В письме Эренбурга сквозила и явная обида на венгерских коллег-писателей последовательно «партийной» ориентации, с подачи которых, как он, вероятно, не без оснований полагал, и был дан ход жалобе, адресованной в высшие московские инстанции: «мне думается, что если то или иное мое выражение показалось дающим повод для кривотолков, то венгерские товарищи-коммунисты, присутствовавшие на встрече, могли бы мне задать вопросы и рассеять недоразумения, вместо того, чтобы впоследствии выдвигать против меня обвинения, на мой взгляд глубоко несправедливые и обидные».

В отделе культуры ЦК КПСС сочли неубедительными объяснения именитого писателя. Причем его венгерское выступление было поставлено в ряд других его выступлений перед зарубежными писателями и деятелями культуры – недостатка в информации в аппарате ЦК, конечно, не было.

Впервые оказавшись в Париже еще в декабре 1908 г. 17-летним юношей, Эренбург подолгу жил и много раз бывал во Франции все последующие десятилетия. Он прекрасно владел французским языком и имел, как известно, широкие связи в творческой среде, а потому еще с 1930-х годов активно использовался сталинским руководством для установления и поддержания контактов СССР с левыми интеллектуалами Франции и некоторых других стран. Он был одним из очень немногих советских писателей, кому даже в самый разгар «холодной войны», в начале 1950-х годов, разрешалось по нескольку раз в год выезжать за границу.

После смерти Сталина и ареста Берии атмосфера страха в советском обществе немного рассеялась и, выезжая в Париж, Эренбург стал позволять себе несколько больше в критике неприемлемых для него явлений советской культурной жизни. В уже упомянутой записке отдела культуры ЦК от 4 января 1956 г. говорилось о том, что выступая в мае 1954 г. в Национальном комитете писателей Франции в Париже, «он также утрированно характеризовал советские романы на производственную тему (в Будапеште Эренбург повторил и еще более едко заострил свои суждения), нигилистически отзывался о советской критике и литературе, не указал никаких ее положительных и поучительных сторон». В октябре 1955 г., встречаясь в Москве с известным мексиканским художником Давидом А. Сикейросом, писатель говорил, что испытывает усталость от пропагандистского искусства. В отделе культуры ЦК КПСС сложилось мнение о том, что «Эренбург не скрывает свою приверженность к современному буржуазному декадентскому и формалистическому искусству».

Войдя в начале 1955 г. в редколлегию только что созданного журнала «Иностранная литература», он, как отмечалось в записке от 4 января 1956 г., «старался навязать редколлегии журнала свои взгляды и добиться соответственного заполнения страниц журнала». Так, он выражал «безграничные восторги» по поводу «натуралистической и бескрылой», с точки зрения советских партийных функционеров, повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» (по мнению Эренбурга, в ней «даже слабые места выше тех средних вещей, которые печатаются в [советских] журналах»). Как настоящих писателей Эренбург рекомендовал Уильяма Фолкнера, творчество которого в агитпропе ЦК считали «крайне формалистичным и мрачным», Франсуа Мориака, в котором видели «реакционного католического писателя».

В то же время он с пренебрежением отозвался о насквозь политизированных романах редактора «L’Humanité» Андре Стиля, назвал «бездарной и гнусной» пьесу Роже Вайяна «Полковник Фостер признает себя виновным» о войне в Корее. Нелицеприятную оценку Эренбург дал также современному состоянию литератур в странах «народной демократии». В знак несогласия с линией журнала, не соответствующей его эстетическим пристрастиям, писатель вышел из состава редколлегии «Иностранной литературы», что было исключительным явлением в те времена и было однозначно воспринято как фронда. С журналом он, впрочем, продолжал сотрудничать. Одна из его статей, «Уроки Стендаля» (№ 6, 1957), стала в августе 1957 г. предметом нового разбирательства в аппарате ЦК.

Слишком независимое поведение Эренбурга вызывало такое раздражение в верхах, поскольку его личные суждения зачастую воспринимались зарубежными деятелями культуры как «мнение доверенного представителя советской литературы» и тем самым, по глубокому убеждению cотрудников отдела культуры ЦК, были «способны наносить ущерб влиянию советской литературы и советской эстетической мысли на развитие литературы и искусства за рубежом». В записке от 4 января 1956 г. было признано целесообразным «пригласить т. Эренбурга в ЦК КПСС и обратить его внимание на непозволительность высказывания им в беседах с зарубежными деятелями литературы и искусства взглядов, несовместимых с нашей идеологией и политикой партии в области литературы и искусства». Такая беседа состоялась, но не имела никакого эффекта, ибо слишком «вольные» выступления Эренбурга перед зарубежной публикой происходили и позже, из года в год.

Особое недовольство в верхах вызвало его выступление в Японии весной 1957 г. Как явствует из рабочей записи заседания Президиума ЦК КПСС от 2 января 1963 г., высшее партийное руководство даже приняло неформальное решение «на будущее ограничить поездки Эренбурга» за границу. Это решение не было в то же время строгим – Эренбург продолжал систематически выезжать за рубеж, в том числе во Францию и Италию, вплоть до резкого ухудшения здоровья незадолго до смерти в 1967 г.

Надо сказать, что в течение 1963 г. вопрос об Эренбурге неоднократно рассматривался на Президиуме ЦК КПСС прежде всего в связи с публикацией в журнале «Новый мир», хотя и со значительными купюрами, его нашумевших мемуаров «Люди, годы, жизнь», имевших большой читательский отклик. В ЦК КПСС не были довольны этими мемуарами, считая, что автор не придерживался «классового подхода», допускал «политически сомнительные и ошибочные формулировки». Это касалось оценок не только некоторых исторических фактов (например, советско-германского сближения 1939 г.), но и отдельных персоналий – как политиков, так и деятелей культуры.

Не нравилось, в частности, что значительное внимание в книге уделялось писателям, чье творчество считалось «чуждым советскому читателю». 8 марта 1963 г. на встрече с творческой интеллигенцией Н. С. Хрущев говорил: «Когда читаешь мемуары И. Г. Эренбурга, то обращаешь внимание на то, что он всё изображает в мрачных тонах». Позиция писателя казалась первому секретарю ЦК КПСС тем более неприемлемой, что «сам тов. Эренбург в период культа личности не подвергался гонениям или ограничениям». На другой встрече лидеров партии с творческой интеллигенцией, проходившей в те же дни, еще более резко выступил секретарь ЦК КПСС по идеологии Л. Ильичев, обвинивший И. Эренбурга в лицемерии: восхвалял в свое время Сталина при том, что сомневался в его достоинствах, тогда как другие писатели делали то же самое более искренне. Эренбургу доставалось и как покровителю «анархиствующей» литературной молодежи, апологету «безыдейных» течений, стороннику «чрезмерного» либерализма в литературной жизни.

Писателю было предложено внести принципиальные исправления в готовившееся книжное издание новой части мемуаров, но он упорно отказывался это сделать. Насколько можно судить по доступным документам, в последний раз Президиум ЦК КПСС рассматривал вопрос о нецелесообразности публикации очередной книги мемуаров Эренбурга в виде отдельного тома 17 сентября 1964 г., то есть за месяц до отстранения Хрущева.

При этом следует заметить, что отношения Эренбурга с Хрущевым не были однозначными и стабильными, они имели свои «приливы» и «отливы». Отчасти это объяснялось субъективными причинами, ведь в отношениях Хрущева с интеллигенцией многое зависело от его переменчивого настроения. Но в некоторой мере это было связано с определенными волнами в культурной политике и (в более общем плане) с приливами и откатами в процессе десталинизации – достаточно напомнить о вещах общеизвестных: антисталинских решениях XXII съезда КПСС осенью 1961 г., о разрешении на публикацию в 1962 г. произведения А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», а с другой стороны, о яростных нападках Хрущева на организаторов выставки современного искусства в декабре того же 1962 г. и других попытках грубо «одернуть» творческую интеллигенцию, стремившуюся к расширению свободы самовыражения.

Согласно одному из свидетельств, летом 1963 г. первый секретарь ЦК, пребывавший в благодушном настроении, во время беседы, проходившей в неформальной обстановке, заверил писателя, что тот может печатать всё, что захочет, и для него нет цензуры. Жестом «прощения» Эренбурга за «прегрешения» перед партийным руководством явилась полная перепечатка «Литературной газетой» 13 августа 1963 г. его речи на состоявшемся в Ленинграде конгрессе Европейского сообщества писателей, хотя это выступление было неортодоксальным с точки зрения тогдашней советской идеологии.

О колебаниях в отношении к Эренбургу партийных верхов свидетельствовало и разрешение на публикацию в «Правде» 12 мая 1963 г. интервью главного редактора журнала «Новый мир» А. Твардовского корреспонденту американского агентства ЮПИ, в котором была дана высокая оценка мемуарам Эренбурга. Все это, однако, не устраняло препятствий, стоявших на пути публикации очередных книг мемуаров.

Некоторое фрондерство Эренбурга в годы послесталинской оттепели не стоит в то же время преувеличивать, оно никогда не переходило определенных границ, находившихся в немалой зависимости от пределов терпимости партийного руководства. О степени лояльности писателя советской власти свидетельствует и его поведение в дни «будапештской осени» 1956 г. Впечатлениям Эренбурга от венгерской революции, когда впервые «пришлось платить по счетам сталинской эпохи», посвящена в его мемуарах отдельная глава.

Признав, что по советским газетам трудно было понять, что происходит в Венгрии, писатель вместе с тем отдал дань широко распространенным стереотипам – о возвращении в эту страну с Запада эмигрантов-хортистов, о том, что «рабочие, возмущенные режимом Ракоши и Гере, боролись с оружием в руках за чуждые им цели». Но главное было, по его мнению, не в этом: с началом венгерских событий, пишет Эренбург, «дух Женевы сразу выдохся», и многолетние усилия борцов за мир, независимо от их политических убеждений, могли оказаться тщетными.

Еще в конце октября, то есть за несколько дней до свержения советскими войсками правительства И. Надя и приведения к власти полностью подконтрольного Москве правительства Я. Кадара, ряд видных деятелей международного движения сторонников мира обратился в секретариат Всемирного Совета мира с настоятельным требованием, чтобы эта организация откликнулась на венгерские события.

Вице-президент Всемирного Совета мира Илья Эренбург, тут же оповещенный об этом из штаб-квартиры движения в Хельсинки, набросал свой проект заявления, который, на его взгляд, удовлетворил бы не только коммунистов, но и так называемых «попутчиков», не склонных выступать с одобрением каждого внешнеполитического шага СССР. Однако вместо этого текста в штаб-квартиру Всемирного Совета мира из Москвы был направлен другой, сделанный в ЦК КПСС.

Эренбург, ознакомленный с этим проектом, тут же написал письмо Хрущеву. Обосновывая свой нестандартный шаг, то есть желание «побеспокоить» руководство партии письмом в столь напряженное время, писатель заметил, что речь идет о вопросе, от правильного решения которого в немалой степени зависит будущее движения сторонников мира. Ведь предложенный советской стороной вариант резолюции, по его мнению, вызовет серьезнейшие возражения со стороны многих авторитетных лиц и в результате может развалить все движение. «Речь идет о том, – завершал свое письмо Эренбург, – потеряем ли мы даже те партии или группы, которые идут с нами».

Как явствует из документов, британское, французское и итальянское движения сторонников мира собирались выступить с общим официальным заявлением в связи с событиями в Венгрии и развязанной в те же дни агрессией Великобритании, Франции и Израиля против Египта. Затем возникла идея сделать заявление за подписью президента и вице-президентов Всемирного Совета мира. В нем предполагалось осудить вмешательство в дела другого государства, прибегнув при этом к такой формулировке, которая не теряла бы своей силы, независимо от того, идет ли речь о венгерских или о ближневосточных событиях. Всё происходившее явно свидетельствовало о принципиально новых тенденциях в деятельности ещё недавно последовательно просоветского международного движения сторонников мира.

Эти тенденции обозначились после XX съезда КПСС, сделанных на нем разоблачений сталинской политической практики, а также некоторой корректировки идеологических установок КПСС. Движение сторонников мира в том его магистральном течении, которое приобрело особый размах с конца 1940-х годов, с самого начала находилось, как известно, под сильнейшим влиянием официальной Москвы и активно использовалось в роли пропагандистского инструмента конфронтационной сталинской внешней политики. Однако, всерьез восприняв идеи XX съезда КПСС, некоторые западные активисты движения мира расценили декларированный разрыв со сталинским наследием не в последнюю очередь как предоставление Москвой большей свободы самостоятельных действий тем союзникам коммунистического движения на Западе, которые ранее были связаны с центром жесткой дисциплиной.

Оказавшись после хрущевских разоблачений Сталина под угрозой полной потери влияния в западном обществе, движение борцов за мир начало выходить из-под контроля Москвы, медленно отклоняться от заданной линии, претендовать на несколько большую самостоятельность. Эренбург лучше многих других в Москве знал настроения левой и в принципе симпатизировавшей Советскому Союзу западноевропейской интеллигенции и ждал от советского руководства компромиссного решения в интересах сохранения движения мира под советским влиянием.

После телефонного разговора французского литератора и общественного деятеля Эммануэля д'Астье де ля Вижери с Эренбургом активисты движения мира решили воздержаться от первоначально задуманного заявления вплоть до расширенного заседания бюро Всемирного Совета мира, намеченного на 18 ноября. Хотя писателю и удалось воспрепятствовать обнародованию заявления, весьма критичного в отношении советской политики, его изложенная в письме Хрущеву аргументация не была принята Б. Пономаревым, возглавлявшим отдел ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями. В письме, адресованном ЦК, позиция Эренбурга была названа неверной. Решением Президиума от 7 ноября советским представителям во Всемирном Совете мира было предписано не давать согласия на опубликование какого-либо документа от имени руководства этой организации, в котором действия советских войск в Венгрии рассматривались бы как вмешательство во внутренние дела этой страны.

В случае же, если некоторые иностранные партнеры окажутся очень настойчивы, требуя выступления Всемирного Совета мира по венгерскому вопросу, Советский комитет защиты мира должен был сделать своё заявление, изложив официальную позицию СССР.

Илья Эренбург подробно описывает в своих мемуарах обстоятельства проходившего в Хельсинки 18 ноября расширенного заседания бюро Всемирного Совета мира, где в процессе «длительного и хаотического обсуждения венгерских событий» возникла острая дискуссия относительно сути этих событий и того, насколько адекватной была советская политика. Венгерские события что-то изменили в каждом из нас, участников движения сторонников мира, пишет он. «Я видел немало сессий и заседаний, происходивших в трудных условиях, но ничего похожего на то заседание не мог себе представить. Нужно было сохранить единство движения, хотя приехавшие не только по-разному рассматривали венгерские события, но неприязненно поглядывали друг на друга». В западных странах в эти дни постоянно проходили антисоветские демонстрации. Итальянские социалисты во главе с недавним другом Москвы Пьетро Ненни требовали решительного осуждения СССР, их блок с коммунистами оказался под угрозой, происходила бурная дискуссия и внутри итальянской компартии, самой сильной из западных компартий.

Кризис левого движения продолжал углубляться во Франции, где коммунистический лидер Морис Торез в отличие от своего итальянского коллеги Пальмиро Тольятти не проявлял какой-либо склонности к кардинальному пересмотру сталинского наследия. Из общества франко-советской дружбы в знак протеста против советской политики вышли многолетний лидер радикальной партии премьер-министр и министр иностранных дел времен Третьей республики престарелый политик Эдуард Эррио (совсем недавно, в 1955 г., получивший как старый симпатизант СССР основанную по инициативе Москвы Международную премию мира), великий писатель и философ Жан Поль Сартр, их поддержал и выдающийся писатель католической ориентации Франсуа Мориак.

Вызывали возмущение двойные стандарты, с которыми советские лидеры подходили к событиям, происходившим в разных частях планеты. «Невозможно защищать право народа распоряжаться своей судьбой, говоря о Египте или Алжире, и отрицать это право народа в Будапеште» – замечал в середине ноября в переписке с Эренбургом писатель и критик Клод Морган.

Хотя Морган упомянул в своем письме только Венгрию, важно заметить, что на общественное мнение во Франции повлияли не только и даже не столько советские действия в Венгрии, сколько угрожающий тон заявлений правительства СССР в адрес Франции в связи с развязанной в конце октября антиегипетской военной кампанией в зоне Суэцкого канала. В письме председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина, направленном в ночь с 5 на 6 ноября, содержался вопрос: «В какой ситуации оказалась бы Франция, если бы она стала объектом агрессии со стороны других государств, располагающих ужасающими современными средствами уничтожения?», воспринятый срочно собравшимся на заседание правительством как прямая угроза применения ракетно-ядерного оружия (на самом деле советские лидеры блефовали, ведь уже к 10 ноября была сформулирована совсем другая концепция действий СССР в защиту Египта, речь зашла «всего лишь» о посылке добровольцев в зону Суэцкого канала). В середине ноября на приеме, организованном в честь прибывшей для выяснения спорных вопросов польской делегации во главе с В. Гомулкой, Хрущев публично назвал «разбоем» франко-британские военные действия на Ближнем Востоке. Последовательный сторонник советско-французского сближения посол Франции Морис Дежан, как и его коллега, британский посол в знак протеста покинули прием.

Через несколько месяцев, в марте 1957 г., руководитель французского движения сторонников мира д'Астье де ля Вижери, посетивший Москву, говорил заместителю главного редактора «Правды» и вновь назначенному председателю Госкомитета Совмина СССР по культурным связям с зарубежными странами Юрию Жукову, что на левом фланге политической жизни Франции, но особенно среди интеллигенции, после венгерских событий наступило полное замешательство, тем более, что коммунистическая газета «L'Humanité» заняла неконструктивную позицию голословного отрицания фактов, приводимых «буржуазной» прессой, она чрезвычайно односторонне освещала эти события, изображая дело так, будто ничего серьезного в Венгрии не произошло – статья Андре Стиля «Улыбка Будапешта» была широко использована антикоммунистической пропагандой. Литератор, принадлежавший к компартии, с горечью признавался Эренбургу в письме от 15 ноября 1956 г., что вероятно удержался бы от чреватого исключением из партии публичного протеста, если бы ФКП «в каком-то глупом рабском рвении» «не сочла бы за благо поддержать действия советской армии в Венгрии». «Левые силы, – продолжал он, – здесь полностью расколоты, партия в такой изоляции, в какой она никогда еще не была – и в нынешней ситуации это ее единственный удел. Я хочу сказать, что она изолирована не только от других, более или менее левых партий, но отрезана от массы простых людей без всяких политических предрассудков, потому что она оскорбила и чувства, и здравый смысл народа. Я искренне считаю, что ошибка, допущенная в Венгрии, того же масштаба, что и разрыв с Тито. Лучше было бы потерять одну страну – а она все равно потеряна – чем потерять миллионы сердец, для которых чувство человечности выше идеологий, а значит подорвать возможность рабочего единства на долгое, очевидно, время».

Письма, аналогичные по духу и содержанию, шли в Москву и из других стран. «Цена, которую вы заплатили за вашу политику в Венгрии, – это полное крушение чувства доброй воли к вашей стране, которое выращивалось в таких муках», замечала симпатизировавшая СССР и близкая в то время компартии британская писательница, будущий лауреат Нобелевской премии (2007 г.) Дорис Лессинг в письме секретарю Союза писателей СССР Борису Полевому, курировавшему Иностранную комиссию СП .

«Сколько пылких речей и гневных реплик я выслушал», – вспоминает Эренбург заседание в Хельсинки 18 ноября. «Настала ночь, споры разгорались». «Я понимал, что Венгрия – расплата за прошлое, но она стала преградой к будущему, и в то утро мне казалось, что преграду не сломить». В конце концов утром 19 ноября была все же принята компромиссная резолюция, позволившая предотвратить раскол движения сторонников мира. В ней было признано, что «первой причиной венгерской трагедии были, с одной стороны, „холодная война“ с долгими годами ненависти и недоверия, политика блоков и, с другой стороны, ошибки предшествующих правителей Венгрии и использование этих ошибок зарубежной пропагандой».

Бюро Всемирного совета мира не выразило какого-либо одобрения советского военного вмешательства, но в то же время признало реальную опасность крайне правого поворота в политической жизни Венгрии, активизации фашистских сил, использовавших в своих интересах недовольство населения действиями своих прежних правителей. Было высказано пожелание об отводе в обозримом будущем советских войск из Венгрии по договоренности между правительствами двух суверенных стран. Эта компромиссная резолюция позволила в конечном счете избежать назревавшего распада движения в защиту мира, в том числе во Франции, где оно было полностью парализовано. Как говорил весной 1957 г. д'Астье, впрочем, не соглашавшемуся с ним жёсткому партийному ортодоксу Ю. Жукову, в Хельсинки было принято решение, свидетельствовавшее о том, что движение сторонников мира – не инструмент советской политики, оно способно всё же занимать независимую позицию. Многие порвавшие с ним интеллектуалы в результате стали постепенно возвращаться, например, Жан Поль Сартр. Если бы не хельсинкская резолюция, в движении остались бы, по оценке д’Астье, лишь одни коммунисты.

Впрочем, единства не было и среди западноевропейских коммунистов. Часть из них требовала от лидеров своих партий дистанцироваться от СССР. Два молодых журналиста английской коммунистической прессы, находившихся в Венгрии во время драматических осенних событий, писали по возвращении домой в конце ноября генеральному секретарю партии Джону Голлану о том, что советская политика в Венгрии основывалась, по их мнению, на неправильной оценке политической обстановки и в силу этого оказалась трагически пагубной по своим результатам. В этих условиях, считали они, другие партии должны не следовать механически за линией Москвы, а создать, насколько это возможно, собственное независимое суждение на основе всей располагаемой ими информации. Хотя принцип международной солидарности рабочих партий и остается в силе, «международная политическая ситуация в настоящее время весьма отличается от положения в те дни, когда защита нового советского государства была основным политическим вопросом». Сейчас «самой большой помощью, которую мы можем оказать международному движению, является строительство нашей собственной партии и улучшение руководства нашим собственным рабочим классом». Если же создастся впечатление, что британская компартия не имеет собственного политического лица и всегда следует линии Москвы, она изолирует себя от английского рабочего класса, резюмировали молодые журналисты.

В Москве были, конечно же, хорошо информированы о настроениях части западных коммунистов (ещё бы! Ведь в некоторых компартиях, например, в датской, потеря членской массы была в конце 1956 г. близка к тому, чтобы принять обвальный характер, угрожавший самому существованию партий), однако идти на уступку в венгерском вопросе не собирались. Согласившись в ноябре 1956 г. на обнародование компромиссной декларации, Эренбург имел смелость пойти на явное нарушение директив ЦК, что, впрочем, не возымело для него последствий. Вопрос о движении сторонников мира и тактики в нем СССР требовал своей проработки с учетом фразеологии XX съезда КПСС и новых политических реалий. У партийного же руководства никак не доходили руки до этого. Функционеры КПСС, не присутствовавшие на заседании бюро Всемирного Совета мира в Хельсинки и не знавшие сложившейся там обстановки, упрекали писателя прежде всего в том, что он не проявил необходимого упорства.

Важно всё же заметить, что сам Эренбург в общении с западными литераторами готов был идти на компромисс лишь до определенных пределов. Как и подобало советскому писателю и общественному деятелю, он выступал прежде всего в качестве адвоката официальной позиции СССР и, возможно, делал это достаточно искренне. «Шла война, и рассуждать о том, что мы обороняемся не тем оружием, было глупо», – так прокомментировал он в мемуарах факт своей подписи под казавшимся ему не совсем убедительным коллективным ответом советских писателей своим французским коллегам, протестовавшим со страниц газеты «Le Monde» против действий СССР в Венгрии. Это ответное письмо широко публиковалось в советской и зарубежной прессе.

Между тем, как и сам Эренбург признавал, среди подписавших во Франции письмо протеста были «наши вчерашние союзники», лица, выступавшие ранее за расширение культурных связей с СССР, наконец, его личные друзья. «После оттепели наступали заморозки. Я пытался делать всё, что мог, чтобы помешать возобновлению холодной войны». 1 декабря «Литературная газета» поместила письмо Эренбурга в редакцию, в котором писатель призывал отделять друзей от врагов, даже если друзья не во всем разделяют нашу позицию по тому или иному конкретному вопросу.

Это письмо так и не было опубликовано в то время во Франции – в редакции «Lettres francais», куда оно тоже было послано, ссылались на то, что оно было обращено прежде всего к советским, а не французским литераторам, и это сказывалось на всей риторике письма и системе аргументации. Имя Эренбурга, подписавшего ответ французским писателям, мелькало в парижской прессе с негативным оттенком, его чаще других упоминали в связи с постыдной апологетикой советскими писателями силового вмешательства в Венгрии, поскольку его имя было на слуху у французской интеллигенции.

Илью Григорьевича более всего задевало, что во французской прессе появились публикации, в которых он бездоказательно обвинялся в пособничестве сталинскому режиму в осуществлении репрессий против еврейской интеллигенции в 1949-1953 гг. Между тем, из мемуаров нам известно, что в 1949 г. писатель провел не один месяц в ожидании ареста. Вообще некоторые политические жесты советского правительства вызывали у Эренбурга реминисценции с последними годами жизни Сталина. Так, в начале ноября, в связи с подключением Израиля к антиегипетской акции Лондона и Парижа, писателя пригласил в свой кабинет на Старой площади один из главных идеологов партии секретарь ЦК П. Н. Поспелов и предложил ему подготовить письмо от имени видных советских интеллигентов еврейского происхождения с осуждением официального Тель-Авива. Вновь «запахло 1949-м годом», вспоминает Эренбург. Писатель вежливо, но со всей определенностью заявил своему собеседнику, что отвечает за Бен-Гуриона не в большей степени, чем сам Поспелов или любой советский гражданин независимо от его происхождения, и с удовольствием поставит свою подпись под письмом вслед за подписью Поспелова.

Как бы то ни было, те, кого Эренбург называл своими французскими друзьями, продолжали относиться к нему с доверием. Клод Руа, публично протестовавший против советской военной акции в Венгрии и исключенный за это в числе ряда других литераторов из компартии, писал ему в Москву 12 декабря: «Все эти ужасные недели мы не переставали думать о Вас. Мы знали, что все удары, которые обрушились на нас при чтении новостей, были для Вас не менее болезненными, чем для нас». Руа вторил Клод Морган: «выступая против использования советской армии для подавления венгерского восстания, я питаю по-прежнему к моим советским друзьям и к Вам, в частности, дружеские чувства».

Венгерские события совпали по времени с организованной при самом активном участии Эренбурга большой выставкой работ Пабло Пикассо в Москве – первой после того, как с началом «оттепели» был немного приоткрыт железный занавес. Выставка работ крупнейшего художника, хотя и левого по своим политическим убеждениям, но бесконечно далекого в своем творческом методе от официозной эстетики «социалистического реализма» в СССР, была отчетливым знаком происходящих перемен, причем не только в культурной политике, но и в общественном сознании. Она явилась симптомом смягчения климата «холодной войны», признаком расширения сотрудничества с Западом.

Советские действия в Венгрии, напротив, напоминали стране и миру о том, что сталинская традиция жива и совсем не собирается без боя уступать свое место новым общественным веяниям. Разительный контраст нового и старого едва ли не физически ощущался наиболее мыслящими из российских интеллигентов.

Известный историк профессор МГУ С. С. Дмитриев, в воскресенье 3 ноября вернувшись домой после посещения выставки Пикассо, сделал в дневнике не слишком длинную, но предельно выразительную запись: «Главная тема всех разговоров – события в Венгрии. Судя по всему, не сегодня, так завтра начнется открытая военная интервенция СССР против Венгрии. Раздавят венгерский народ и зальют еще раз кровью землю Венгрии». Был самый канун решающей советской интервенции в Венгрии, свергнувшей действовавшее правительство и установившей новое, готовое беспрекословно выполнять приказы из Москвы.

В начале ноября 1956 г. у одного из крупных специалистов по российской истории XIX века не могли не возникнуть ассоциации с венгерским походом фельдмаршала Паскевича в 1849 г. Эренбург находился всё же в ином положении, нежели профессор Дмитриев. Он был человеком публичным, с широкими международными связями, и как высокопоставленный (несмотря на свою беспартийность) функционер советской системы, вице-председатель Советского комитета защиты мира, он считал своим долгом находить объяснения и по сути выискивать оправдания действиям представляемой им державы. Однако в первую очередь писатель заботился о том, чтобы венгерские события не привели к выстраиванию нового «железного занавеса», способного прервать едва начавшийся процесс оживления культурных связей СССР с Западом.

Он не переставал обмениваться письмами со своими французскими единомышленниками, поднимая вопрос о целесообразности проведения в СССР новых выставок, представляющих искусство Франции, а во Франции выставок современного советского искусства. Задача была совсем не простой. Французское общественное мнение в те месяцы бойкотировало не только СССР, но и тех своих левых политиков и интеллектуалов, которые не заняли открыто осуждающей позиции в связи с советской интервенцией в Венгрии. «Ваша поездка в Москву – поездка на собственные похороны», сказали в Париже писателю Веркору, решившему посетить в феврале-марте 1957 г. СССР в целях наведения мостов.

Веркор выступил в Москве с инициативой проведения в Будапеште встречи советских, французских и венгерских писателей в целях разъяснения позиций друг друга. Для венгерских литераторов особенно невыносима мысль о том, что в СССР их зачастую рассматривают едва ли не как фашистов. Кроме того, Веркор поинтересовался судьбой крупного философа-марксиста Дьердя Лукача, который вместе с большой группой людей из окружения свергнутого премьер-министра Имре Надя был депортирован советскими спецслужбами в ноябре 1956 г. в Румынию и находился там до апреля 1957 г. «Если бы я мог приехать домой и с полным основанием сказать, что Лукач находится в хороших условиях, имеет возможность писать и продолжает заниматься своим делом, то это произвело бы прекрасное впечатление во Франции и успокоило бы и примирило многих людей, в частности – Сартра».

Веркор говорил в Москве и о том, что советские действия в Венгрии связали руки тем прогрессивным французским интеллектуалам, которые выступают за конструктивное решение с каждым годом всё острее стоявшей проблемы сохранения Алжира под французской юрисдикцией. Воздерживаясь от острых антисоветских заявлений, писатель всё же отошел от сотрудничества с французской компартией, объяснив мотивы этого в своем эссе «Почему я ухожу».

Самым серьезным в первые месяцы после венгерских событий прорывом культурной блокады стал приезд в декабре 1956 г. в Москву звездной четы – Ива Монтана и Симоны Синьоре. Согласно позднейшему свидетельству самой Синьоре, на новогоднем приеме в Кремле они пытались убедить Хрущева в неоптимальности советской политики в Венгрии (он же им эмоционально доказывал, что Советская Армия спасла мир от третьей мировой войны и новой фашистской чумы). Как бы там ни было, вернувшись домой, популярные артисты подверглись остракизму общественного мнения за нарушение бойкота СССР. Их осудили даже те, кто после смерти Сталина и XX съезда КПСС питал некоторые надежды на демократическую эволюцию советского режима.

XX съезд КПСС и в том числе сенсационные разоблачения Сталина, сделанные Хрущевым на закрытом заседании в конце его работы, вызвали весьма неоднозначный отклик западного общественного мнения, отнюдь не прибавив популярности декларировавшему разрыв со сталинскими методами действующему руководству КПСС, составленному из ближайших соратников покойного вождя, несущих свою долю ответственности за прежние преступления. Раскрыв глаза многих левых интеллектуалов на Западе на подлинную суть советского режима 1930-1950-х годов и став для них настоящим потрясением, они заставили их в конечном итоге порвать с коммунистическим движением.

С другой стороны, любая программа реанимации большевистских идей, освобождения их от сталинского балласта воспринималась с определенной настороженностью как в консервативной, так и в либеральной среде. Так, газета «Frankfurter allgemeine Zeitung» еще до окончания XX съезда и прочтения закрытого доклада Хрущева, 23 февраля, отреагировала на происходящее обновление коммунистической доктрины Кремля следующим образом: «Многие доброжелатели на Западе истолковали демонстративное разоблачение Сталина (в ряде острых съездовских выступлений, прежде всего А. И. Микояна, бросившего своего рода „пробный камень“ – А.С.) как признак чистки советского режима, который отбросил грубые революционные нравы и благодаря этому стал способным вести переговоры и участвовать в союзах.

На самом же деле новое развитие представляет собой нечто в высшей степени опасное, а именно широко задуманную попытку усилить путем возврата к ленинскому интернационализму фанатизм и революционность коммунистического движения, застывшего в сталинской догме». Идейное преодоление мировым коммунистическим движением сталинизма могло расцениваться, таким образом, не только как новая попытка соединить идею социализма с некими демократическими принципами и началами, но и как прямое возвращение к небезопасному пролетарскому мессианизму 1920-х годов и проектам осуществления «мировой революции», что находило, кстати говоря, с середины 1950-х годов наглядное подтверждение в активизации советской политики на азиатском, а затем и африканском направлении.

В решениях сессии Социалистического Интернационала, состоявшейся в Цюрихе в начале марта 1956 г., отмечалось, что отречение от Сталина не изменило характера советского режима, остающегося диктатурой. Что же касается тезиса о многообразии форм перехода к социализму, прозвучавшего в отчетном докладе, то это не более, чем опасная тактическая уловка – речь идет только лишь о предпочтительности подрыва парламентской демократии «мирным путем» (то есть по образцу чехословацкого путча 1948 г.), а социал-демократы получают своего рода «приглашение» принять участие в собственном уничтожении.

В программных документах Социнтерна и выступлениях его лидеров отмечалось, что точно также, как существуют различные пути к социализму, существуют и фундаментальные различия между коммунистами и социал-демократами в понимании социалистической цели, ибо не может быть деспотического социализма.

С другой стороны, часть западной, и не только европейской, но и американской, либеральной интеллигенции увидела в самокритике режима его известную способность к эволюции. Лично знавший Эренбурга крупный русский филолог-эмигрант профессор Гарвардского университета Роман Якобсон посетил в мае 1956 г. Москву и по итогам поездки пришел к выводу о начинающемся ренессансе культурной жизни в СССР и о том, что «в настоящее время ничто не может воспрепятствовать научному сотрудничеству Запада и Востока». Некоторые французские интеллектуалы связывали с XX съездом КПСС аналогичные надежды; надо сказать, что именно они особенно болезненно отреагировали на силовую акцию СССР в Венгрии.

Во время сильной антисоветской кампании во Франции определенным диссонансом прозвучало одно из интервью умудренного опытом генерала де Голля. Выдающийся военачальник и крупный политик акцентировал внимание на том, что советская акция в Венгрии носила в известном смысле оборонительный характер, поскольку речь шла отнюдь не о распространении сферы влияния СССР на новые земли, а только лишь о стремлении любой ценой удержать под контролем одну из стран, вследствие итогов Второй мировой войны отошедших к советскому лагерю.

Позиция де Голля как бы подтверждала мнение Жана Поля Сартра, который говорил Константину Симонову, находившемуся во Франции в декабре 1957 – январе 1958 г.: интеллектуалы правого толка, которые были по меньшей мере равнодушны к Советскому Союзу и проходящему в нем социальному эксперименту, куда спокойнее отреагировали на венгерские события. «А я был ими крайне взволнован именно потому, что я был и остаюсь другом Советского Союза».

«Ноябрь 1956 года был, кажется, самым трудным месяцем в моей жизни: чересчур было горько расплачиваться за чужие грехи», – вспоминал Эренбург десятилетием позже, подводя итоги. Главный же урок событий в Венгрии и вокруг нее заключался, по его мнению, в следующем: «Я вылечился от недавнего простодушия: понял, что понадобятся долгие годы, может быть, десятилетия, прежде чем мы окончательно растопим огромные льдины „холодной войны“, прежде чем у нас весна войдет в свои права. Я думал, что вряд ли до этого доживу, но этим нужно жить, за это бороться».

В начале 1957 г. Эренбург отказался участвовать в антиамериканской истерии, развязанной в условиях временного обострения «холодной войны» и ухудшения советско-американских отношений. Более того, он пошел явно против течения и выступил со страниц «Литературной газеты» в защиту американской культуры.

Подобные выступления вызывали дополнительное раздражение некоторых кремлевских ортодоксов. Показательно, однако, что и в любимой Эренбургом Франции были влиятельные силы, не заинтересованные в разрядке и опасавшиеся, что деятельность писателя может склонить кого-то из его французских коллег к сотрудничеству с СССР, нарушению бойкота. В январе 1957 г. писатель не получил французской визы и не сумел выехать в Париж для участия в новом заседании бюро Всемирного Совета мира.

Советский Союз представлял украинский драматург и общественный деятель А. Корнейчук, имевший за плечами опыт работы в сталинском Наркоминделе и никогда не отклонявшийся от внешнеполитической линии партии. «Видимо, боялись не жёсткости, а мягкости», с иронией заметил в этой связи Эренбург в мемуарах. По просьбе Эренбурга Корнейчук всё же распространил среди членов Всемирного Совета мира обращение писателя к участникам движения в защиту мира. «Сейчас как никогда важной нам кажется задача преодолеть новый виток холодной войны», – таков был лейтмотив его несостоявшегося выступления.

Примерно в это же время Эренбург адресует письмо д'Астье: «я считаю, что нам надо сделать всё возможное, чтобы избежать раскола». Принципиальным успехом Эренбурга в деле преодоления культурной блокады СССР, увенчавшим его многомесячные усилия, явилось проведение весной 1957 г. в Москве и Ленинграде новой (пусть скромной, представленной, главным образом, репродукциями) выставки французского искусства. Писатель Веркор, чей приезд в СССР был связан именно с ее подготовкой, выступил затем во французской прессе.

Некоторые изменения настроений во французском обществе в пользу СССР наметились к концу года и были связаны с грандиозным триумфом советской технической мысли 4 октября 1957 г. После запуска спутника у вас появилось во Франции много новых друзей, говорил Сартр Симонову, но не надо на них особенно полагаться, они рады не столько вашему успеху, сколько тому, что вы насолили американцам.

Что же касается самого Сартра, то в октябре 1957 г., когда его попросили выступить в прессе в связи с годовщиной венгерской революции, он отказался, «ибо венгерские события не являются такой датой, которую можно праздновать в чьих-то эгоистических интересах или устраивать по поводу нее шабаш». Происходящее в Венгрии вновь оказалось, впрочем, ненадолго в центре внимания французского общественного мнения только в июне 1958 г. после позорного судебного процесса по делу Имре Надя.

Сообщение о казни Надя вызвало настоящий взрыв негодования, в том числе среди немалой части левых. Для многих (разумеется, не только во Франции) была слишком очевидна несостоятельность обвинений, выдвинутых против бывшего венгерского премьера, главная «вина» которого заключалась в последовательном отстаивании курса на суверенитет своей страны, который вступал в слишком резкое противоречие со сложившимся еще при Сталине и остававшимся в силе и после его смерти характером отношений внутри советского лагеря.

Галина Ерофеева в уже упомянутой книге вспоминает, как поэт Луи Арагон (член компартии!), прочитав в «L’Humanité» сообщение о смертном приговоре, приведенном в исполнение, прибежал в советское посольство возмущенный до глубины души: «неужели у вас не хватило бы чечевичной похлебки, чтобы прокормить Надя до конца его дней?» – гневно вопрошал он принявшего его атташе по культуре.

На Западе в то время мало у кого возникали сомнения в том, что решающий сигнал был дан из Москвы, и только опубликованные в начале 2000-х годов документы Президиума ЦК КПСС позволяют до некоторой степени откорректировать эти представления, высветив реальную роль Яноша Кадара, в феврале 1958 г. так и не воспользовавшегося предоставившейся возможностью провести процесс без вынесения смертных приговоров.

К 1958 г. удалось в целом восстановить контроль французской компартии над национальным движением сторонников мира, оттеснив на периферию многих из тех, кто отстаивал взгляды, расходившиеся с тем, что диктовалось из Москвы. «Когда мы (в Национальном совете движения сторонников мира – А.С.) придерживаемся другого мнения, чем наши товарищи коммунисты, единственное, что нам позволят, так это положить свое мнение в карман и прикрыть сверху носовым платком», – откровенно говорил писатель Веркор своим советским собеседникам.

Сходным было положение и в других странах. Подавление инакомыслия в рядах сторонников мира не означало, однако, преодоления кризиса движения, скорее напротив. 16 апреля 1958 г. Илья Эренбург обратился к Н. С. Хрущеву с письмом о положении в движении сторонников мира, в котором выражал озабоченность в связи с непрекращающимся падением его влияния во всемирном масштабе. Он предлагал принять меры в целях расширения политической базы этого движения за счет более решительного приобщения к нему сил, в определенной мере дистанцирующихся от внешней политики Москвы в некоторых ее конкретных проявлениях, но при этом не враждебных СССР. Соображения Эренбурга, изложенные в письме Хрущеву, нашли своеобразный отклик и в его публицистике: «Как ни сильно Движение сторонников мира, на земле куда больше сторонников мира, чем участников этого Движения. В ряде стран создалось мнение, что Движение сторонников мира отличается узкой идеологией и пристрастными оценками. Я сейчас не стану спорить с людьми, которые так рассуждают. В конечном счете самое важное – оградить мир, бороться за мир, а в каком движении или в какой организации человек за него борется, дело не столь уж существенное».

Движение борьбы за мир, отмечал Эренбург в своем письме членам Всемирного Совета мира, «это сила, которая не зависит ни от политических партий, ни от правительств», оно должно представлять «очень широкий политический блок сил, идущих на взаимные уступки, и не обязательно, чтобы та или иная партия была всегда согласна со всеми решениями, которые принимает Всемирный Совет». Правота Эренбурга находила подтверждение в письмах, приходивших в Москву от западных левых. Так, британская писательница Дорис Лессинг (будущая лауреатка Нобелевской премии) замечала в январе 1957 г., что во всем мире существуют не связанные с коммунизмом миролюбивые силы, которые «будут стремиться к дружбе с вами, при условии, что им не придется всё время петь вам хвалебные гимны, поступаясь истиной».

Однако, к мнению писателя и его советам в Кремле не очень прислушивались. Движение, созданное как инструмент советской политики и спонсировавшееся Москвой, продолжало восприниматься в таком качестве и его организаторами, и, с другой стороны, широким общественным мнением на Западе (пусть, в свете своей реакции на венгерские события, и с некоторыми оговорками). Коренным образом пересматривать концепцию этого движения Москва не собиралась, и его кризис продолжал углубляться.

После отставки Хрущева проблема Эренбурга уже не занимала в такой степени руководство партии. В «Новом мире» продолжали печататься следующие главы мемуаров, как и прежде, не без труда проходя цензуру. В вопросе об отдельном издании пятой и шестой книг было принято компромиссное решение: главы, опубликованные в журнале, вошли в 9-томное собрание сочинений, изданное в 1962-1967 гг. Стареющий писатель был предоставлен самому себе, сосредоточившись в отпущенные ему неполные три года жизни на завершении мемуаров, которые он действительно успел довести до середины 1960-х годов. Кроме того, он продолжал принимать посильное участие в литературно-общественной жизни, последовательно выступая за ее десталинизацию.

Еще при Хрущеве, весной 1964 г., он активно поддержал идею о присуждении Ленинской премии А. Солженицыну, что, конечно, не могло найти понимания партийного руководства даже в условиях, когда писателю разрешили опубликовать ряд своих произведений. В начале 1966 г. Эренбург поставил подпись протеста в связи с осуждением А. Синявского и Ю. Даниэля, без разрешения высоких инстанций опубликовавших свои произведения на Западе. В то же время он отказался подписать письмо в защиту высланного за «тунеядство» из Ленинграда Иосифа Бродского, не разглядев в 24-летнем переводчике будущего Нобелевского лауреата и не придав этому делу большого значения.

В творческой судьбе Ильи Эренбурга при всей ее уникальности и неповторимости проявилась и некоторая общность с духовной эволюцией других деятелей культуры его генерации. Не только Эренбург, который, живя по преимуществу в СССР, был вынужден принимать все правила игры, навязываемые системой своим гражданам, но и многие западноевропейские интеллектуалы в 1930-е годы поддержали СССР, увидев в сталинском режиме главный противовес нацистской угрозе, а в советской модели единственную общественную систему, обладавшую, по их мнению, перспективой роста. В дальнейшем некоторые из этих людей, однако, всерьез восприняли (отчасти под влиянием идей XX съезда КПСС) провозглашенный курс на десталинизацию реального социализма и последовательно стремились на практике служить его воплощению. Сознательно избрав позицию критики советской постсталинской системы изнутри в целях ее совершенствования, Эренбург сумел внести свою лепту в гуманизацию её внешнего облика, придание системе более человеческого лица.

История взаимоотношений Ильи Эренбурга с руководством КПСС в послесталинский период обозначило те пределы самостоятельности, которые мог себе позволить в своей публичной, общественной деятельности довольно крупный (и добавим, обладавший выраженными общественно-политическими амбициями) писатель, стремившийся к либерализации советского режима и при этом не мысливший о прямой конфронтации с правящей элитой. Что же касается резонансного выступления Эренбурга в ноябре 1955 г. перед венгерскими писателями, то этот, казалось бы, совсем частный эпизод в истории советско-венгерских литературных связей вместе с тем неплохо показывает, насколько сходство исторических судеб двух стран в условиях социализма как мировой системы делало венгерских писателей (даже в случае явного дистанцирования многих из них от СССР) неравнодушными, восприимчивыми к тому, чем жили и за что боролись их советские коллеги. Речь идет в данном случае об общности социального, политического, исторического опыта советских и венгерских писателей, находившей многообразное проявление не только в творчестве, но и в литературно-общественной жизни, в том числе и при непосредственных контактах литераторов. Советский пример обладал легитимизирующей силой, а потому к нему были склонны апеллировать не только противники, но и сторонники обновления, либерализации существующих коммунистических режимов. Особенно, когда в роли носителей наиболее передового советского опыта выступали фигуры масштаба Эренбурга. Сколь сложнее и неоднозначнее широко распространенных стереотипов было советское влияние на всё происходившее в 1950-е годы (и позже) в культуре Венгрии, как и других восточноевропейских стран.