Гарвардский проект

Что это такое

С конца 40-х годов, параллельно с запущенной президентом Трумэном программой по «проверке лояльности» государственных служащих, в скором времени открывшей дорогу Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности сенатора Маккарти, в Гарвардском университете шла подготовка к проекту по сбору информации о жизни в Советском Союзе.

Русский исследовательский центр в Гарварде был открыт 1-го февраля 1948-го, его научная группа предполагала разработать свою исследовательскую «модель функционирования советской системы», при помощи которой теоретически можно было бы спрогнозировать основные направления в будущей советской политике и даже выдвинуть гипотезу о возможной реакции населения на начало ядерной войны с США.

К этому моменту СССР как минимум 20 лет, с конца НЭПа, был закрытой страной, и источники информации для советологов были более чем лимитированы. Из сложной комбинации этих обстоятельств и родилась идея серии интервью с военными беженцами и эмигрантами из СССР, оказавшимися на Западе сразу после окончания Второй Мировой войны. Исследовательской столицей стал Мюнхен, где достаточно компактно проживало наибольшее количество эмигрантов. Учёные записали 329 больших «базовых» интервью, 435 «тематических» интервью о профессиональной деятельности, и собрали почти 12 с половиной тысяч подробных письменных анкет.

К этому моменту СССР как минимум 20 лет, с конца НЭПа, был закрытой страной, и источники информации для советологов были более чем лимитированы. Из сложной комбинации этих обстоятельств и родилась идея серии интервью с военными беженцами и эмигрантами из СССР, оказавшимися на Западе сразу после окончания Второй Мировой войны. Исследовательской столицей стал Мюнхен, где достаточно компактно проживало наибольшее количество эмигрантов. Учёные записали 329 больших «базовых» интервью, 435 «тематических» интервью о профессиональной деятельности, и собрали почти 12 с половиной тысяч подробных письменных анкет.

Никто из исследователей не имел исключительных авторских прав на полученную информацию, спонсорская поддержка ВВС США предполагала использование результатов в том числе и в военных целях. Однако публикация научных результатов входила в официальную задачу, поставленную властями – в ситуации ранних 50-х годов популярность левой идеи на Западе было чрезвычайно велика, и от проекта ждали развенчания пропагандистских мифов о «социализме в СССР».

С социологической точки зрения интервью должны были быть чрезвычайно выверенными – интервьюерам приходилось иметь дело с распространёнными страхами, что «информация попадет не в те руки», что честно рассказывающих свои истории людей могут затем выслать в СССР. Наконец, респондентам платили суточные и оплачивали проживание – очевидно, что можно было опасаться их желания «понравиться американцам».

Ещё одним ограничением в использовании этих материалов является язык – хотя интервью в основном проходили по-русски (реже – по-украински, в единичных случаях – по-английски), оригиналы их не сохранились, и мы имеем дело с переводными текстами абсолютно разного качества.

Где и как это читать

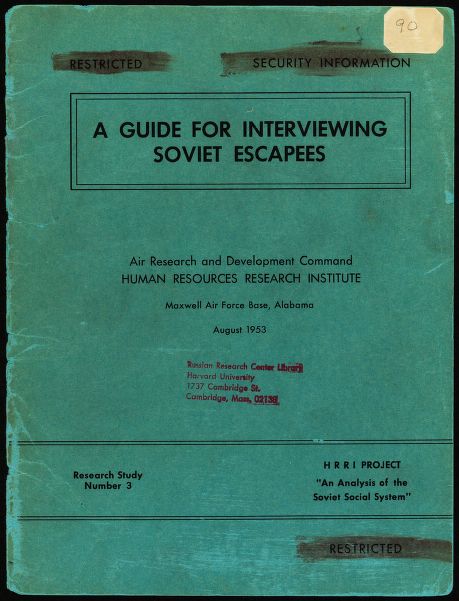

Большая часть интервью оцифрована и опубликована на официальном сайте проекта The Harvard Project on The Soviet System Online. Полный список состоит из двух описей – schedule A – автобиографии и личные истории и schedule B – интервью на специальные профессиональные темы. Меньшую часть составляют также психологические тестирования и фрагменты анкет. О том, каким именно критериям должны были соответствовать эти интервью и каковы были основные принципы их проведения, можно прочесть в опубликованной Гарвардским университетом методическом пособии.

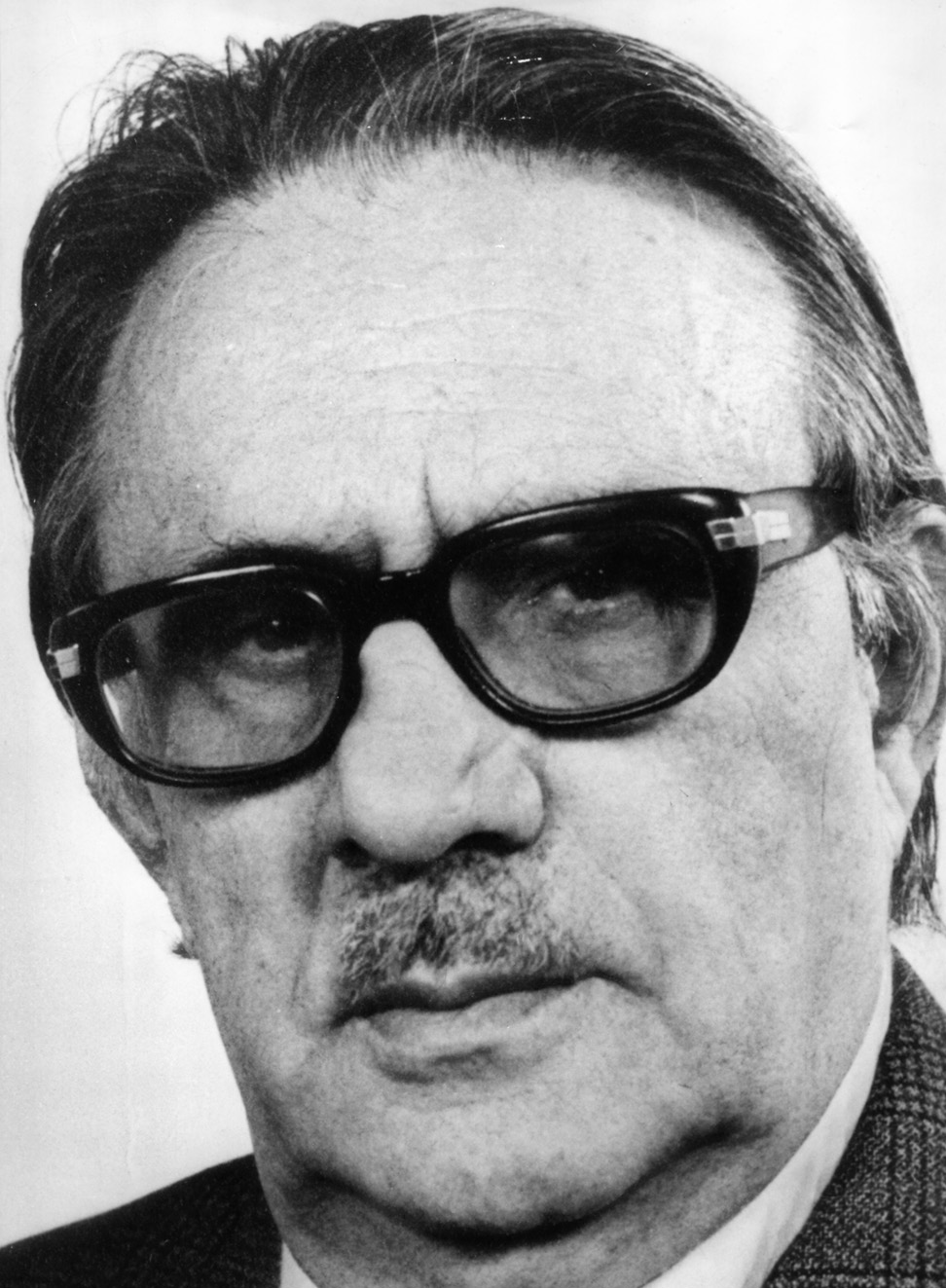

Краткие ЦУ об использовании коллекции этих интервью в качестве источника по советской социальной истории написаны и опубликованы на сайте известным советским советологом, автором книги «Национал-большевизм», Давидом Бранденбергером.

Краткие ЦУ об использовании коллекции этих интервью в качестве источника по советской социальной истории написаны и опубликованы на сайте известным советским советологом, автором книги «Национал-большевизм», Давидом Бранденбергером.

Внутри самого корпуса интервью работает тематический поиск и поиск по словам и терминам, осложнённый, однако, очень неравномерным качеством перевода. Тем не менее, хорошим средством для поиска могут быть сами наименования интервью – в описях интервью на «специальные темы» всегда указывается профессия и род занятий рассказчика.

Среди немногочисленных русскоязычных исследований и путеводителей по Гарвардскому проекту, нужно обратить внимание на ЖЖ историка Игоря Петрова, публикующего обратные переводы и конспекты переводов на русский язык части интервью из schedule B, посвящённые жизни на оккупированных территориях.

Издательство РОССПЭН в 2003-м году выпустило книгу смоленского историка Евгения Кодина «Гарвардский проект» – главным образом посвящённую истории возникновения идеи самого научного исследования и истории его проведения.

В любом случае, «перестать бояться и полюбить» Гарвардский проект стоило бы за уникальную подробность и проработанность его материалов – аналогов которому до самого конца Холодной войны так и не было.