Спутник

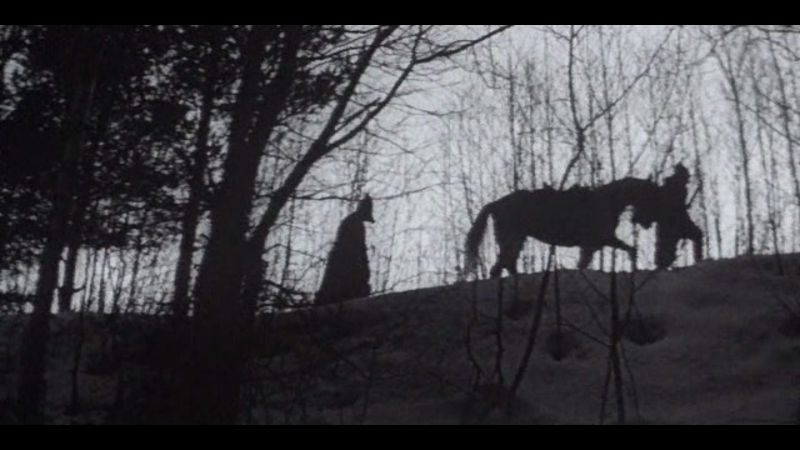

Ровно четыре года назад ушёл из жизни режиссер Алексей Юрьевич Герман. Почти все его фильмы глубоко историчны и посвящены осмыслению ключевых моментов российской истории, в том числе и его первая картина – «Седьмой спутник».

Пятьдесят лет назад на экраны вышел первый фильм Алексея Германа – «Седьмой спутник». Фильм-экранизация одноименной повести Бориса Лавренёва был в свою очередь приурочен в пятидесятилетию революции и по-своему отражал закат культурной повестки Хрущёвской оттепели.

Главный персонаж – типический «лишний человек», профессор юриспруденции и бывший генерал царской армии Адамов случайно избегает расстрела в революционном Петербурге, и практически всё оставшееся время ленты посвящено его блужданиям в новом мире. Расстрел пусть и не состоялся, но жизнь уже закончилась, и Адамов добровольно возвращается в тюрьму, потому что ему негде ночевать и не к чему себя пристроить. Красноармейцы Адамова жалеют, дают ему работу прачки, а потом и вовсе принимают в свои ряды. Кончается картина тем, что Адамова ловят белые и ставят к стенке.

Пассивная фигура интеллигента-Адамова по замыслу явно должна вызывать у советского зрителя смесь жалости и неприязни, одновременно подводя его к «правильному выбору». Красные Адамова вроде как унижают, но жалеют, а белые уважают, но расстреливают, и фактически на таких ситуациях ложного выбора между данностью революции и глубоко бесчеловечной «альтернативой» старого режима построен весь фильм.

Такая нехитрая манипуляция зрителем для последующих картин Германа крайне нехарактерна, и сам он эту ленту не любил и не считал в полной мере своей. «Седьмой спутник» был снят Германом в соавторстве с маститым режиссером Григорием Ароновым, из-за чего картину иногда называют ученической, хотя правильнее называть её компромиссной. Герман до своего дебюта в кино уже успел состояться в театре, был сформировавшимся художником со своим языком и задачами – учиться у Аронова ему было нечему. Поэтому «Седьмой спутник» – это результат не совместного творчества, а именно компромисса Германа с Ароновым, который в свою очередь сам находился в состоянии безвыходного компромисса с номенклатурой.

В некоторых интервью Герман настолько дистанцируется от ленты, что сводит свою функцию в ней чуть ли не к оформительской, но поверить в это трудно. Во-первых, он всегда пользовался репутацией сверхавторитарного режиссера, контролирующего в кадре всё вплоть до фактуры навоза на третьем плане, и очевидно, что ролью оформителя он удовлетвориться не мог. Во-вторых, из других его лент явно следует, что он никогда не брался за чуждые ему темы. То есть чем-то тенденциозный на первый взгляд «Седьмой спутник» Германа привлёк настолько, что стал его режиссерским дебютом в кино и фактически подарил нам одного из последних великих режиссёров двадцатого века.

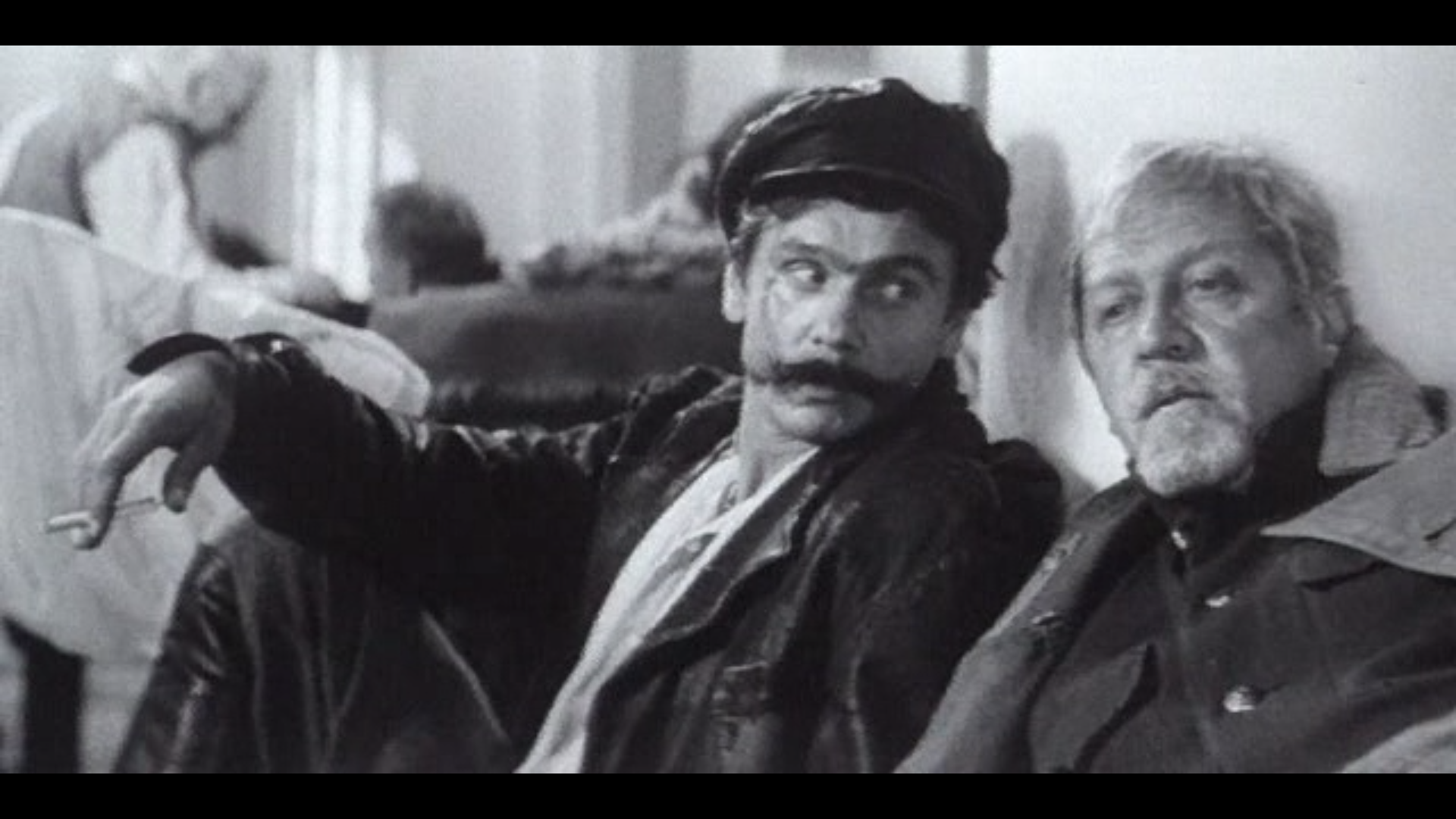

Герман появляется в фильме как бы не сразу – сначала и камера статичная, и кадр почти одноплановый, и в целом почти вся завязка отдаёт театральностью – заключённые сенаторы картинно произносят речи, белые генералы демонстрируют слабость, интеллигенты дежурно сомневаются, а тюремщики-большевики, громко топая, входят в залу по прямой траектории, произносят речь, и так же по прямой траектории уходят. Второй режиссёр появляется в картине ровно в тот момент, когда в залу к арестованным сенаторам подселяют уголовников – камера трогается с места, появляется фирменный германовский второй план – многоуровневый и необыкновенно сложный. Мы снова увидим у Германа этот визуальный оркестр из нар и шевелящихся спин через два фильма в «Лапшине», когда герои заходят в барак в поисках банды Соловьева.

Следующая явно германовская сцена в «Седьмом спутнике» происходит, уже когда главный герой приходит к себе домой и оказывается в коммуналке из «Хрусталёв, машину!». Здесь персонажи и объекты из второго плана уже окончательно заполняют собой все свободное пространство, вытесняют собой воздух и словно бы самого Адамова.

Вообще эта тема нехватки воздуха, столь характерная для поздних работ Германа, в его первом фильме проскакивает дважды в непосредственной близости от очередного сюжетного поворота. Сначала доктор после голодного обморока прописывает Адамову «воздух и усиленное питание», а потом уже перед самой развязкой красноармеец внезапно спросит его «Есть бог, или на самом деле один воздух?». Голодный обморок (читай, нехватка воздуха) по сюжету фактически спасает Адамова от расстрела красными, а беседа о боге (то есть, избытке воздуха) почти вплотную примыкает к моменту расстрела белыми. Такая неочевидная рифмовка – это вполне нормальное явление для художественного кинематографа, но в «Седьмом спутнике», построенном на зеркальных ситуациях выбора, такие повторы уже точно не могут быть случайными.

Но наиболее узнаваем почерк Германа не в деталях фактуры, а в выборе фабулы. После первого, несостоявшегося расстрела герой оказывается в мире, где он не просто лишний – он в нём давно должен быть убит, и на этом построены практически все перипетии сюжета. В конце ленты Адамов называет себя седьмым спутником, который кружит вокруг «огромного тела, пролетающего в мировом пространстве». Для советского зрителя эта реплика – просто ещё одно свидетельство его пассивности как персонажа, но реальная структура фильма – это движение от одного расстрела к другому. Для Адамова «огромное тело» – это вовсе не революция, а смерть – вокруг неё по сюжету построена орбита жизни персонажа.

И в этом смысле «Седьмой спутник» абсолютно повторяет фабулу «Проверки на дорогах», где главный герой тоже несколько раз сталкивается с угрозой расстрела. «Двадцать дней без войны» выносит тему кругового движения смерти уже непосредственно в название фильма. Про «Мой друг Иван Лапшин» Герман потом неоднократно скажет, что главный герой – это человек, которого уже не может быть в России в этот момент. Таких, как Лапшин, с точки зрения Германа, давно всех расстреляли. «Хрусталёв, машину!» по сюжету – это фильм-преследование, попытка скрыться от ареста, и приводит этот побег персонажа Цурило всё равно к смерти, только не его, а Сталина и вместе с ним – целой эпохи.

Жизнь самого Германа как режиссера тоже оказалась подчинена этой фабуле. Он умер, не закончив «Трудно быть богом», – свой главный фильм, настоящий opus magnum его рассуждений о смерти – Герман в процессе съёмок хвастался, что убил в нём пол-Европы.

В начале «Седьмого спутника» Адамов, рассуждая о предстоящем расстреле, произносит чуть ли не ключевую фразу фильма – «Бывает, очевидно, что-то похуже смерти». Кипучий деятельный пессимизм Германа настолько ясно сформулирован в этой реплике, что она тянет на творческое кредо. Сегодня, 21 февраля, четвёртая годовщина смерти великого режиссёра, но, следуя его логике, этим дело отнюдь не заканчивается.