«Имеет право быть пристрастной»

Незадолго до Нового Года в «Мемориале» открылась выставка «Осип Мандельштам. Конец пути». Мы публикуем воспоминания Ирины Щербаковой о жене поэта, Надежде Яковлевне Мандельштам и приглашаем всех посетить экспозицию в здании на Каретном.

Не могу вспомнить, когда я в первый раз увидела Надежду Яковлевну, вероятно, в году 1969-70-м, когда еще училась в университете. Я бывала у нее вместе с родителями и младшей сестрой и одна, когда нужно было чем-то помочь или НЯ просто меня звала. Приезжала она и к нам домой.

Иногда пишут, что у нее было что-то вроде салона. Если бы мне кто-нибудь в, то время сказал, что у НЯ – салон, это показалось бы смешным. Салон я представляла себе совершенно иначе. Вот про Лилю Брик, у которой я тоже бывала с родителями, — и дома, и на даче, — можно было сказать, что у нее салон, но уж никак не про кухню НЯ, где она почти всегда лежала в халате на диванчике. Конечно, к ней постоянно приходили разные люди, но так бывало в те годы во многих домах, в том числе и у моих родителей. На эту кухню приходили ради НЯ, а не светского общения друг с другом.

Однажды я провела у нее целый день, это было перед пасхой, может быть, в 1970-ом,- якобы помочь в уборке. На самом деле, всем очень расторопно руководил отец Сергей Желудков и две женщины, которые были с ним. Меня поразила быстрота и тщательность, а главное, веселость, с которой они делали генеральную уборку в комнате у НЯ и на маленькой заставленной кухне. Я только путалась у них под ногами, фактически ничего не делала, а приставала с расспросами к НЯ. Я в то время, как и полагается девочке из литературной семьи, конечно, читала Мандельштама, некоторые стихи его знала наизусть, но никогда не принадлежала к настоящим любителям поэзии, меня всегда больше интересовали люди, их истории, их прошлое. И, вообще, образ эпохи и «шум времени», — вот эта книга стала для меня впоследствии очень важной. НЯ меня интересовала, прежде всего, не как вдова великого поэта, а как важнейший свидетель – живой, пристрастный и не боящийся говорить вещи неудобные и кому-то неприятные. (Думаю, знакомство с НЯ и с некоторыми другими важными «свидетелями» и заставило меня выбрать потом то, что стало моим главными занятием в жизни – спрашивать людей об их прошлом).

Ее книги я тогда буквально проглотила — и первую, и вторую; их откровенность и резкость меня совершенно не коробили. К тому же, меня с детства окружали люди, имевшие отношение к литературе, среди них были известные и даже знаменитые, и нельзя сказать, чтобы это не развило во мне некоторого отстраненного и трезвого взгляда: я часто видела, как отличается автор от его лирического героя…

Конечно, я не знала литературную среду 1930-х, но ведь и тридцать лет спустя некоторые персонажи были еще живы, к тому же, и в домах творчества, куда я ездила с родителями, и в писательских домах я и видела сытость, привилегированность и конформизм многих представителей этой среды. И поэтому гневные филиппики в адрес НЯ казались мне фальшивыми, а уж тем более заявления, что НЯ – никто, только жена, что «тень должна знать свое место». Я знала категорию писательских жен, которых Лидия Гинзбург называла «бытовыми» женщинами. И мне даже в голову не приходило, что НЯ можно поставить с ними на одну доску. Я считала, что она имеет право быть пристрастной и избирательной.

НЯ интересовала меня сама по себе, (как и многие другие женщины ее поколения, к которым я потом уже, после ее смерти, ходила с магнитофоном). Мне кажется, она это во мне чувствовала – и любопытство, и отсутствие придыхания по отношению к ней, как к вдове великого поэта, и интерес к ее когдатошней жизни. Я спрашивала: а почему Мандельштам дал пощечину Алексею Толстому, к кому она собиралась уходить от ОЭ, и т. п. Однажды спросила: правда ли, что Ахматова была в молодости так красива? Ведь это была эпоха ее настоящего культа. Я знала ее молодые фотографии, портрет Модильяни, но черно-белые снимки не всегда передают живой образ, а я видела Ахматову один раз, и, никаких прежних ее черт разглядеть не могла. НЯ ехидно посмотрела на меня и сказала: ну да, фигура у нее была очень хорошая, но вот кожа плохая. Я разинула рот, а она была явно довольна произведенным эффектом, потому что понимала – уж эту деталь я точно запомню.

Мне она часто говорила, что я похожа на нее саму в молодости, что мне совершенно не льстило, тем более, что я считала, что абсолютно не похожа.

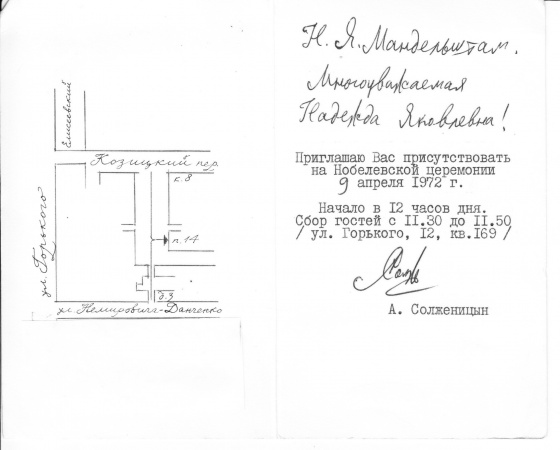

Действительно, НЯ порой дразнилась или «снижала» пафос, но я очень ценила, что она не смотрела сквозь, хоть я была в то время совершенной «дурой в лодочках», -это выражение она любила. Я училась германистике на филфаке МГУ, что НЯ как раз очень одобряла, но немецкий язык, который я к тому времени уже хорошо знала, меня сам по себе не интересовал. По-настоящему меня интересовала меня только история, причем, советская. Это ей совершенно не нравилось, она считала, что заниматься этим опасно и бессмысленно, а надо пойти на лингвистику – самое спокойное и надёжное, как она это хорошо знала на своем собственном опыте. Я помню, как однажды, придя к ней, стала убирать ее столик, заваленный всякой всячиной, и вдруг увидела приглашение, полученное НЯ от Солженицына на вручение ему в Москве Нобелевской премии, которое не состоялось. «И это выбрасывать?» – спросила я. «Конечно, выбрасывай, зачем это нужно»,- сказала она. «А можно я себе возьму?», – попросила я. Она посмотрела на меня хитрым взглядом и сказала: «Архив уже собираешь, очень глупо, лучше бы германистикой занялась». Своего будущего мужа я к ней привела, хоть он и отбивался, понимая, что его «показывают». И она одобрила (помню, что это было для меня важно) – хоть и сказала, тоже не без иронии, что понимает меня – очень похож на молодого Пастернака.

Много пишут про то, какое удовольствие ей доставляло делать подарки и какой щедрой она была – готовой передарить сразу все, что ей приносили. Помню, как она всовывала мне роскошную дубленку (я отбилась), покупала в «Березке» свитера и шапки чуть ли не для всей нашей семьи. Один раз позвонила и сказала, чтобы я за ней заехала, потому что она увидела в «Березке» чудесный костюмчик, который мне очень пойдет. (НЯ видела, какое значение я придаю тряпкам – мини-юбки, белые колготки, огромные клипсы). Я немедленно явилась, поймала машину и мы поехали на Профсоюзную в знаменитую «Березку». Костюмчик был на месте – и только мои современницы меня поймут: английский брючный костюм из ярко-красного джерси с золотыми пуговицами и стоил он кучу чеков. Я пришла в совершеннейший восторг, и когда вышла из примерочной, НЯ сказала: чудесно! А когда мы уже выходили с покупкой из магазина, посмотрела на меня с удовольствием и сказала: «Ты в нем, как настоящая цирковая обезьянка!» Но мне это абсолютно не испортило настроения, только стало ужасно смешно: во-первых, у меня была любимая бабушка, от которой я ещё и не то я могла услышать, а во-вторых, я в принципе с НЯ согласилась.

Вспоминаются другие забавные эпизоды, очень характерные для того времени. За болтовню и неосторожность НЯ справедливо называла нас «не пуганными идиотами». И звонить ей нужно было условными двумя звонками – знак, что пришли свои. Но всякое преувеличение опасности, или кокетство по поводу возможного преследования вызывали насмешку. Однажды я приехала к НЯ, и мы вместе ждали Бориса Биргера, который должен был зайти по какому-то делу, а мне потом нужно было отвезти ее куда-то. Мы сидели и ждали, а Боря опаздывал, НЯ уже начала злиться: вот сейчас явится, и будет говорить, что опоздал потому, что за ним всю дорогу гналось КГБ. Дело в том, что у Биргера и правда была смешная черта, вернее, в то время она казалась смешной, он вечно рассказывал истории про то, как его преследуют агенты КГБ. То в гостинице «Пекин» его спросил человек в лифте: а вы, Биргер, к кому направляетесь? то какие-то люди на улице за ним следили. Когда атмосфера уже совсем накалилась, и НЯ устала сидеть одетая, раздались, наконец, условные звонки, и я бросилась открывать. В квартиру вбежал запыхавшийся Биргер и с порога почти крикнул: «Вы не представляете, что со мной было! За мной всю дорогу гналась черная…» и, не дождавшись его последнего слова «волга» мы с НЯ захохотали так, что Борино опоздание было прощено.

НЯ казалась мне очень свободным человеком – и главным доказательством этого были ее книги. Но был один эпизод, который мне показал, что никуда не деться – от государства, в котором мы жили, хоть уже и не людоедского (по выражения НЯ), но омерзительного. Мы с НЯ пошли в консерваторию, я составляла ей кампанию, это был, кажется, — Симфонический оркестр Берлинского радио. Но концерт начался исполнением советского гимна, а мы сидели во втором или в третьем ряду. Все, хоть и без энтузиазма, но встали. А НЯ сидит, и я подумала: буду как она. Притворимся инвалидами, тем более, что НЯ и вставать-то было тяжело Но ощущение было неприятное, казалось, все на нас смотрят. И тогда она все-таки не выдержала, стала подниматься, а я ее подхватила, и чувство было у меня потом противное, и концерт запомнился только этим.