Это не игра. Футбол в последней книге Льва Филатова

Приостановка недоверия

«Хотите – развлеку? Я понемножечку собираю литературу о войне, не могу от неё уйти. Тут заложены странички про одну известную операцию. Пробегите, а потом поинтересуйтесь годами издания книг. Обратите внимание: и фамилии разные, и цифры, и о значении операции сказано не одинаково… Впрочем, вы же помните то время». Мы часто говорили друг другу эти слова: «Вы же помните то время». И если речь шла о футболе, память о времени помогала многое понять, всему найти место. И добру, и злу».

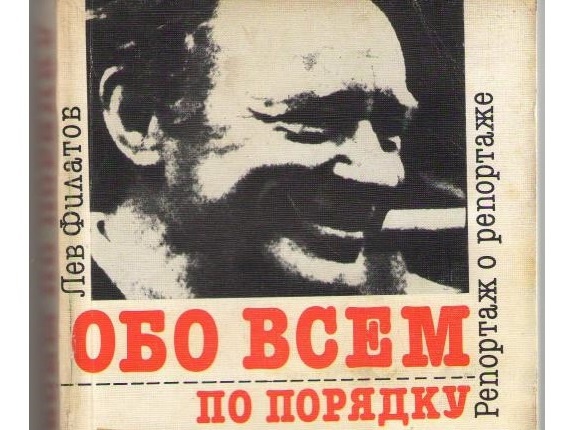

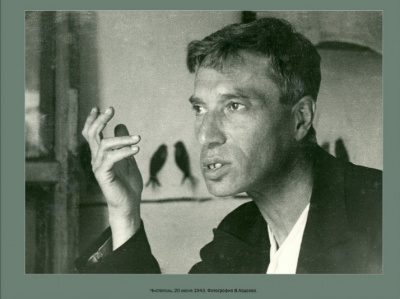

Оба героя – Лев Филатов, и друг, к которому он обращается, Константин Есенин – имеют все основания хорошо помнить «то время». То, когда они росли и лишились близких (у Филатова – отправили в лагерь отца и выслали мать, у Есенина – погибли и мать, и отчим). Оба друга были на фронте. Один из них (Филатов) напечатал в 1951-м году повесть о своём военном опыте – её выхолостила и сшила заново без всех проблемных и сложных частей официальная редактура. Есенин – сын Сергея Есенина, пасынок Всеволода Мейерхольда, пережил сложную посмертную историю своих отцов – от травли и забвения, до последующего признания – столь же сложного, неполного, проблемного. Константин Есенин и Лев Филатов были футбольными публицистами. Историю их взаимоотношений реконструируется в филатовской книге «Обо всём по порядку: репортаж о репортаже».

Обещанный в заголовке книги порядок соблюдается лишь отчасти. В своих мемуарах Филатов много говорит о причинах и следствиях произошедших с ним событий, часто располагая их реверсивно, против хода исторического времени. Он выпускник ИФЛИ, профессиональный литератор, автор многих книг о футболе, которыми он и оперирует, когда ему нужно перейти на следующий уровень обобщения, уже вполне постмодернистский – с точки зрения репортёра описать историю своих репортажей. Если в предыдущих его книгах основной материал для анализа – это всё же сам футбол, то здесь он скорее стремится рассказать собственную личную историю, используя футбол в качестве ведущей сюжетной линии.

Для нескольких книг перестроечных воспоминаний футбол – только повод, отправная точка. Использовать футбол как метафору в советской литературе и публицистике приходилось и братьям Старостиным (Андрею и Николаю), и Юрию Трифонову, и Аркадию Галинскому, но, пожалуй, только в конце 80-х этот способ взгляда на общественную и личную историю становится уже вполне осознанным приёмом иносказания – и для авторов, и для читателей. Воспоминания Николая Старостина называются «Футбол сквозь годы» (1989 год), те же самые годы у Филатова стремятся выстроиться «по порядку» и включиться в более широкий социальный контекст.

Одну из первых глав в книге, о взрослении и юношеском увлечении футболом до войны, Филатов называет «Островитяне». Она выстроена вокруг историй его друзья-подростков, воспринимающих довоенный футбол как «островок справедливости» в запутанном, странном и несправедливом мире конца 30-х годов. Так же называется и сатирическая повесть «из викторианской жизни» Евгения Замятина, писателя практически всё советское время остававшегося непечатным. Совпадение заглавий вряд ли случайно – футбол тоже пришелец из викторианского времени, удобный способ скоротать лишнее время.

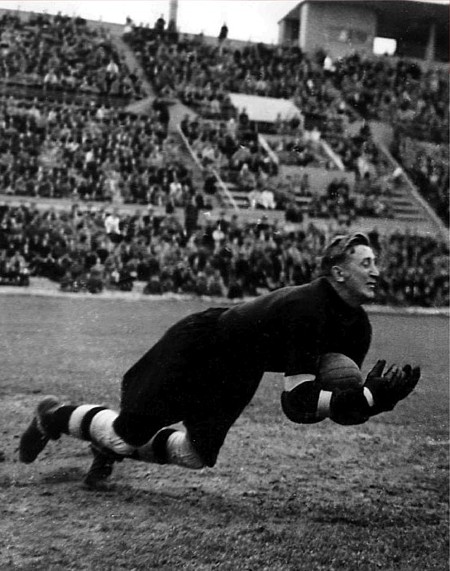

Этого лишнего времени было немало у Филатова в 1935-м году, когда он, двигаясь вдоль уличных витрин, увидел в одной из них афишу матча «Динамо» – «Спартак»: «Я прочитал её всю <…> никуда не шёл, делать было нечего. Соблазнила цена на билет, самый дешёвый: такие деньги у меня водились. Зашёл в магазин и купил билет. Не зная, что меня ждёт, почувствовал облегчение: что-то замаячило, открылось впереди. Как жил в том году рассказать нелегко. Весной арестовали отца, немного погодя выслали за сто километров от Москвы мать». Отсюда история получает своё развитие – Филатов оказывается на стадионе «Динамо», где «Спартак» проигрывает и по ходу игры из-за травмы теряет своего основного вратаря. Его место в воротах занимает молодой и худенький новичок (в будущем один из лучших вратарей в спартаковской истории – Анатолий Акимов). Юный Филатов, как всякий болельщик-неофит, отождествляет себя с происходящим на поле и берёт сторону слабого, пострадавшего. Дальше мы узнаём предысторию того дня более подробно – к живущему без отца и матери Филатову периодически заходит участковый милиционер – «проконтролировать» не нарушает ли его мать запрет на приезд в Москву, а также «провести беседу» с оставшимся без родителей юнцом. Чтобы избежать встречи, он отправляется гулять и в результате оказывается на футболе, как фланёр, в бодлеровском и беньяминовском понимании, прогуливающийся в сторону от своих несчастий, и случайно обретающий новый смысл в жизни.

Из той же главы – известное рассуждение Филатова о том, что футбол в его восприятии в то время был «театром», поле – «подмостками», а события в игре могли «особым, футбольным образом посвятить <…> в какую-нибудь жизненную ситуацию, которая что-то откроет». Игра включала внутри своих просвещённых зрителей тот механизм, который поэт озёрной школы Сэмюэль Кольридж называл «временной приостановкой недоверия».

Болельщики верят в существование более глубокого, скрытого игрового измерения, открывающегося им на время 90 минут матча. Если Кольридж пытался доказать, что поэзии необходимы духи, водяные и тени забытых предков – которые проявят себя, если читатель согласится хотя бы на время отдать себя в их власть («приостановит недоверие») – то Филатов декларирует схожую истину о футболе. Он представляет его разновидностью театра, способом поверить в иную, альтернативную реальность, которая, в то же самое время, выступает в роли прямой метафоры к будто бы «настоящей жизни».

В настоящей жизни Филатова и Есенина были террор и война, их личные трагедии, возможность скорбеть по которым была отобрана у них официальной политической повесткой из эвфемизмов, умолчаний и прямой лжи. Таким образом, язык футбола и язык разговора о футболе оказывается для них способом разговора о жизни – языком, на котором они рассказывают себе и другим истории о них самих.

Иммерсивные игры

Почему именно футбол? Вероятно, отчасти методом исключения, это большая часть развивающейся массовой культуры, зажатая где-то между базисом и надстройкой – то ли средство физического воспитания, то ли «отвлечение трудящихся от классовой борьбы», трудно поддающееся пропагандистскому камланию. Зато футбол, в отличие от пятилеток, никого не убивает. На футболе не нужно хлопать всем вместе, в страхе остановиться первым, как на больших партсобраниях. А иногда можно даже кричать что-то совсем немыслимое, вроде «Бей милицию!» (имея ввиду «Динамо») и оставаться безнаказанным.

У футбола нет своего устойчивого положения внутри теории игр, где существует аналитическое разделение на нарративное (нарратология) и игровое (людология) объяснения механики их работы. Некоторые идеи Льва Филатова очень близки к антропологии Клиффорда Гирца, который считал, что во время спортивных игр «люди рассказывают друг другу истории о самих себе». В этом значении мы, очевидно, имеем ввиду нарратологию, представляющей игру в виде большой сложной полифонической истории, или текста, в конечном счёте.

Другой взгляд на проблему предлагает людология (теории в традиции Йохана Хёйзинги и его книги «Homo Ludens» об игровом характере культуры). Футбол в этой системе можно сравнить с «иммерсивными» играми – теми, что «погружают» тебя вовнутрь. Игры такого рода, по словам Джейн Макгонигл, обязательно должны настаивать на том, что всё «это не игра».

Последнее замечание возвращает нас к теме театра и приостановке недоверия. В некотором смысле футбол – спонтанная постановка, игра, которой необходимо утверждать, что игрой она не является. Она требует от зрителя и соучастника двойного остранения (и потому тем более удачно филатовское название «репортаже о репортаже») – такой просвещённый зритель помнит о том, что участвует в игре – и, одновременно, даёт себе продуктивную возможность забыть об этом. Любовь к игре рождается из противоречивого «желания верить пред лицом невозможности самой веры».

На игру как «не-игру» ссылались братья Старостины, вполне обоснованно считавшие, что футбол спас им жизнь за долгие годы в ГУЛАГе. У будущего голкипера «Динамо», участника футбольного турне по Великобритании 1945-го, Алексея Хомича «не игра» превращается практически в новую версию «Страха и трепета» Кьеркегора: подростком мама оставляла на попечение будущего вратаря московского «Динамо» сестру-младенца, которую он, запеленатую, укладывал вместо штанги футбольных ворот, как когда-то Авраам на алтарь своего единственного сына Исаака. Авраама остановил голос с небес, а Хомич, к счастью, уже тогда был отличным вратарём и, по собственным воспоминаниям, в угол своей сестры голов не пропускал. Все они – братья Старостины, Хомич, мировой абсолют – действующие лица в филатовской книге.

В той же, «Обо всём по порядку», представлена вся совокупность филатовских знаний об игре: воспоминания, чувства, переживания – свидания с девушками на восточной трибуне стадиона «Динамо», предыгровой ужин в стадионном ресторане с друзьями, забытые и воскрешенные в памяти голы и игровые ситуации – всё это, в конечном счёте «служило <…> для того, чтобы увидеть футбол по-своему, включив самих себя в жизнь игры, и выразить то, что увидено, замечено, согласно собственным представлениям». Для того, чтобы лучше помнить то время. И для того, чтобы лучше объяснить самим себе окружающий мир и собственную жизнь.