Харальд Вельцер, Дана Гизеке. В человеческих силах

Как сделать так, чтобы наиболее жестокие и кровавые события истории ХХ века не повторились? Служат ли воспоминания современников, описывающих ужасы холокоста, надёжной гарантией того, что это событие не сотрётся из памяти поколений, живущих спустя многие десятилетия после падения Третьего рейха? Или порочен сам подход, заставляющий нас придавать больший вес тому, что рассказывают очевидцы, и непрерывно возвращаться к прошлому, вместо того, чтобы осознать, какие обстоятельства сделали возможным это прошлое и как простые люди использовали пространство для действий, чтобы помочь жертвам нацистского режима?

Об этом в дискуссионной публикации немецких социологов и социальных психологов Харальда Вельцера и Даны Гизеке.

К обновлению немецкой культуры памяти

Опыт культуры памяти

Результаты исследований показывают, что преследование евреев в нацистской Германии вовсе не мешало большинству немцев нееврейского происхождения поддерживать национал-социализм. Во-первых, заметим, что репрессии против еврейского населения, напротив, нередко обеспечивали поддержку нацизма. Во-вторых, общество, в котором одна группа отгорожена от других, может и не быть идеологически однородным, и тем не менее проявить свое смертоносное действие.

Как эти соображения отражаются в культуре памяти и исторической культуре? Для этого не подходят формы, в которых делается упор на самоотождествление слушателя с жертвой. Иной раз подобные формы позволяют отгородиться от неприятной информации и не соотносить моменты настоящего с тем, что было в прошлом, – ведь отношение к прошлому превращается в ритуал. Если холокост стал возможен не из-за недостатка гражданской активности, а потому, что это был одобренный широкими слоями населения проект, то задача современности состоит в том, чтобы распознать нынешний потенциал антисоциального поведения, ослабления правовых основ государственности или нарушения прав человека. Раз так, воспоминания перестают быть достоянием музея, лишаются стремление просто сообщить о фактах. Они становятся остро актуальными, приобретают современное звучание и политическую значимость.

Нынешние школьники не имеют личных воспоминаний о холокосте – ведь с тех пор прошло уже шестьдесят лет. Они могут разве что заучить исторические факты. А те, кто хранит воспоминания, постепенно уходят со цены. Но по мере их сошествия со сцены очевидцев история снова обретает свободу живого наблюдения и оказывается обращённой в будущее.

История сохраняет тёплое дыхание современников до тех пор, пока живы деды, солдаты вермахта, эсэсовцы, члены партии или их противники, репрессированные и жертвы. Но у четвертого и пятого поколений детей, родившихся после холокоста, деды сами не были свидетелями тех событий. Появляется некая свобода, наглядно ощущаемая и в том многообразии оценок, которое являет нынешняя молодёжь, и в том, что Гитлер утратил свою значительность и даже предстаёт в комическом образе (например, в видеоролике Вальтера Мёрса «Адольф: я сижу себе в бункере».

И этот видеоролик, и целый ряд художественных фильмов, среди которых и «Бесславные ублюдки»

И этот видеоролик, и целый ряд художественных фильмов, среди которых и «Бесславные ублюдки»

Поэтому нужно проводить демистификацию диктатуры и диктатора. И то, что это наконец происходит, – результат снижения внимания поколений к фокусировке истории на идеологии национал-социализма, личности «фюрера» и холокосте. Дистанция, отделяющая нас от прошлого, растёт, а Гитлер, напротив, мельчает, становится неинтереснее.

Забыть Гитлера

Да, Гитлера можно забыть. Постоянное внимание, которое ему уделяется в исторической культуре, мешает освободительной функции исторического просвещения. Да и в целом, нельзя недооценивать такую способность человека, как стирание из памяти, в том числе политической. В современной же традиции памяти

Кристиан Майер заметил, что после гражданских войн как раз долго бытовал обычай забывать о случившимся затем, чтобы история не повторилась. Опасность повторения не исключается, когда общественные организмы оказываются не в состоянии развивать освободительные стратегии стирания из памяти жестоких событий. Майер описывает уходящую в далёкое прошлое традицию заключать мир по правилу «Кто старое помянет». Этот принцип уменьшал жажду мести и чувство вражды, открывал путь новому общественному развитию. Такая традиция возникла в древности, её следуют при подписании Вестфальского мира (1648) и вплоть до Лозаннского мирного договора (1923). Опираясь на этот исторический опыт, можно с уверенностью сказать, что подобная организация амнезий и амнистий была с исторической точки зрения исключительно успешной практикой.

И всё же, главное зверство XX века, холокост, не был межгосударственным конфликтом или гражданской войной. Перед нами геноцид, не имеющий себе равных по масштабу и способу осуществления, истребление большинством общества меньшинства, не вписывающегося в заданные рамки. То, что подобное стало возможным в современном обществе, основанном на философии, литературе и христианстве, порождает иные вопросы, нежели как жить дальше после опустошительной междоусобицы.

Тем не менее, Майер не зря напоминает о вытеснении из памяти. Его слова подводят к критическому отношению к «культуре памяти» и «памяти о холокосте» – это просвещение наоборот, исходящее из абсурдной попытки понять исторический процесс с конца. «Давний опыт, заставляющий людей забывать такие события, вытеснять их, а не позволять им господствовать, вовсе не преодолён, – делает вывод Майер. – Наличие воспоминания отнюдь не исключает повторения событий, содержащихся в воспоминании» (Meier 2010: 97).

Тем не менее, Майер не зря напоминает о вытеснении из памяти. Его слова подводят к критическому отношению к «культуре памяти» и «памяти о холокосте» – это просвещение наоборот, исходящее из абсурдной попытки понять исторический процесс с конца. «Давний опыт, заставляющий людей забывать такие события, вытеснять их, а не позволять им господствовать, вовсе не преодолён, – делает вывод Майер. – Наличие воспоминания отнюдь не исключает повторения событий, содержащихся в воспоминании» (Meier 2010: 97).

Пора забыть манихейские образы жестоких злодеев, добрых жертв и беспомощных наблюдателей. Лучше внимательно посмотреть на связь событий и общественные процессы, которые привели к бесчеловечным результатам, которые никто не мог предвидеть. В обучении истории нужно сместить акцент с гипостазирования холокоста (представляющегося полной неожиданностью) на потенциал, который сделал случившееся возможным. Надо наконец включить в поле исследований тех, кто и при нацизме действовал не «как положено». Вот где открывается большое и на удивление невостребованное пространство для исследователя. Разве не загадка, что память хранит в первую очередь плохое, а не тех, кто мешал злу свершиться или по мере сил уменьшал его последствия?

Помощники и помощницы

Помощники и спасители во времена национал-социализма выступали во всевозможных обличьях, да и мотивы у них были разные. Они представляли разные слои общества, исповедовали несхожие политические взгляды и религиозные принципы. Среди них были мужчины и женщины. Кто-то действовал в одиночку, кто-то – парами, а кто-то объединялся в группы. Объединящим фактором, наверное, была способность увидеть пространство для действий там, где остальные его не замечали. Тут ещё важно, хочет ли человек видеть это пространство. Кстати, научить видеть пространство для действий – вполне достойная задача для педагогов и учителей истории.

…18 февраля 1942 года Виктор Клемперер, еврей, женатый, как тогда выражались, на «арийке», а значит, не депортированный из Германии, зашёл в овощную лавку. Тут его ждала неожиданность. У него на пальто – звезда Давида (таковы правила), но продавщицу это не останавливает: она предлагает ему свой товар. Клемперер рассыпается в благодарностях, но ему даже нечем заплатить. Пока он в смущении думает, как же рассчитаться, в разговор вмешивается ещё одна покупательница, пожилая дама: она настаивает, что расплатится за него. Клемперер в замешательстве, он не знает, как быть. А лавочница тем временем предлагает:

…18 февраля 1942 года Виктор Клемперер, еврей, женатый, как тогда выражались, на «арийке», а значит, не депортированный из Германии, зашёл в овощную лавку. Тут его ждала неожиданность. У него на пальто – звезда Давида (таковы правила), но продавщицу это не останавливает: она предлагает ему свой товар. Клемперер рассыпается в благодарностях, но ему даже нечем заплатить. Пока он в смущении думает, как же рассчитаться, в разговор вмешивается ещё одна покупательница, пожилая дама: она настаивает, что расплатится за него. Клемперер в замешательстве, он не знает, как быть. А лавочница тем временем предлагает:

– Лучше приходите не днём, а по вечерам, тогда я отпущу вам побольше овощей. Днём-то опасно, в глаза бросается, тем более у меня закупают провиант штурмовики.

Клемперер вздыхает:

– Евреям разрешено покупать только днём, с трёх до четырёх.

– Тогда приходите в положенное время, – отвечает лавочница. – Я дам знак, когда будет тихо (Klemperer 1995: 331)

К тому моменту его лишили всех средств к существованию. Избитый, оплёванный, обруганный, ставший подневольным рабочим, Виктор Клемперер был потрясён случившимся в овощной лавке (так он позже напишет в дневнике). Эпизод врезался ему в память, что неудивительно: шёл 1942 год, и обе женщины из лавки были для Дрездена не правилом, а исключением. Клемперер при случае упоминает, что немцы-«арийцы» заговаривают с ним на улице или в трамвае: мы стыдимся, уверяют они, как обращаются с евреями.

Правда, одно дело – выражать недовольство в частной беседе, и другое – помочь, хотя бы в чём-то, как лавочница у Клемперера. А от её поступка, в свою очередь, далеко до спасения евреев, которым грозят репрессии. Спектр действий, как видим, широк: тут есть и просто солидарность, и готовность жервт преследований. Тут и отец семейства – он наказывает детям здороваться с еврееями – специально, напоказ, тут и эсэсовец со странностями, описанный актёром Михаэлем Дегеном: этот человек по абсолютно необъяснимым причинам снабжает Дегена и его мать продуктами (Degen 1999). Тут и те, кто заявляют , что потеряли документы, а на самом деле отдают их членам подполья. Тут и те, кто на свой страх и риск принимают и прячут евреев (иногда годами укрывая их).

Чем рисковали немцы – не евреи по происхождению? Иногда простым выговором, если заговоришь с евреем в трамвае, иногда не только выговором, но и повесткой в «органы», если предложишь им взять овощи в лавке. Если выяснится, что дал им свои документы, дело плохо, а если выяснится, что ты укрываешь евреев, тебя ждёт тюрьма или концлагерь.

Так какую же моральную оценку поставить поведению немцев-неевреев? Непростой вопрос. На немцев оказывали давление, но вовсе не такое мощное и всеобъемлющее, как принято было говорить после войны. Сведения о судьбе депортированных евреев не относились к недоступным. Так что утверждение, что ничего не было известно, не соответствует действительности. Но и сама поддержка иногда не была сопряжена с риском, зато помогала избавиться угрызений совести. Так, сейчас мы знаем, что введение нашивки в виде звезды Давида в сентябре 1941 года скорее пробудило в людях симпатию к евреям, а не желание от них дистанцироваться, что глубоко возмутило министра пропаганды Геббельса (ср. Longerich 2006).

Было немало тех, кто через симпатию к тому или иному еврею выражали антипатию ко нацистскому режиму в целом, считая, что это их маленький, личный политический протест. Лишь немногие понимали, что слова, сказанные из лучших побуждений, ставили под угрозу тех, кому эти слова были адресованы. Клемперер не раз поражался, как слабо немцы- неевреи знают о положении немецких евреев. Они, например, совсем не в курсе, что евреи не имеют права пользоваться трамваем, что им разрешено делать покупки только в определённое время. Тот факт, что бюрократическая подлость уже давно придумала запрет для евреев на владение велосипедом, подписку на газеты и содержание домашних животных, ускользнул от большинства. Может, большинству было неинтересна, а может всё дело в том, что об этих мерах сообщали только еврейским организациям, а не объявляли публично.

В германском общественном быту давно образовалась огромная пропасть. Сограждане были переполнены восторгом, что живут в «великие времена» и даже сами творят историю (такие настроения были распространены, по крайней мере, до первых неудач в войне с СССР). В это же время пространство действий, больше того – жизненное пространство немцев еврейского происхождения сжалось да так, что немногие оставшиеся в стране решались показать нос на улицу. В собственной неуверенности о том, как следует оценивать действия женщин в овощной лавке, виден отзвук того, что в Третьем рейхе по отношению ко времени до и после этого исторического периода было сильно смещено понятие о том, что «нормально», а что «ненормально». Если раньше бытовая приветливость, как та, которую проявили женщины в овощной лавке, считалась абсолютно нормальной, желательной и похвальной, то теперь, когда в обществе возобладали антигуманные отношения, человечность превращается в отклонение, за которым может последовать наказание.

В германском общественном быту давно образовалась огромная пропасть. Сограждане были переполнены восторгом, что живут в «великие времена» и даже сами творят историю (такие настроения были распространены, по крайней мере, до первых неудач в войне с СССР). В это же время пространство действий, больше того – жизненное пространство немцев еврейского происхождения сжалось да так, что немногие оставшиеся в стране решались показать нос на улицу. В собственной неуверенности о том, как следует оценивать действия женщин в овощной лавке, виден отзвук того, что в Третьем рейхе по отношению ко времени до и после этого исторического периода было сильно смещено понятие о том, что «нормально», а что «ненормально». Если раньше бытовая приветливость, как та, которую проявили женщины в овощной лавке, считалась абсолютно нормальной, желательной и похвальной, то теперь, когда в обществе возобладали антигуманные отношения, человечность превращается в отклонение, за которым может последовать наказание.

А то, что считалось грубым и подлым – избиение, ругательства и плевки в сторону евреев, мужчин, женщин и детей, – оказывается допустимым и даже поощряется. Надо учитывать, что национал-социалистическое общество было неправовым государством. Прежде всего потому, что в нём было создано две юридически абсолютно разные группы: соотечественников и всех остальных – евреев, оппозиционеров, инвалидов. Для соотечественников, как и раньше, существовали широкие правовые нормы, для них действовала сформированная под воздействием христианства мораль, как и запрет убивать и грабить. Но эти нормы отныне не распространялись на тех, кто к был выведен за рамки общества и, вследствие юридического и социального неравноправия, с невероятной скоростью становился изгоем.

Вот так возникло противопоставление: огромная общность «мы» и сравнительно маленькая – «они». «Они», начиная с 1933 года последовательно лишалась гражданских прав и собственности, их жизнь подвергалась угрозе. Группа «мы», в свою очередь, делилась на огромное большинство тех, кто приветствовал новую ситуацию по убеждениям, из собственной выгоды или просто потому, что остальные против евреев, и на ничтожное меньшинство, которое придерживалось традиционных представлений о солидарности, сочувствии и помощи. Пример из этой серии: пекарь в местечке Бад Кройцнах тайно по ночам снабжает еврейские семьи хлебом. Впоследствии он объяснял свои действия так: «Мы же всегда, ещё во времена моих родителей, пекли „косичку” (хлеб хала) для евреев. Они его едят в Шаббат».

В этом случае немаловажно, что сёстры молодого пекаря тесно дружили с еврейскими девочками из деревни. Существующие социальные отношения – это важный ресурс для поддержки и помощи, однако они сами по себе помощи не гарантируют. Мы знаем множество примеров, когда люди молча прерывали дружбу, увольняли коллег, с которыми их связывали много лет совместной работы, разводились с супругами, потому что оказалось – дело с евреями. Ярким примером такого рода является ставшая недавно известной история еврейского врача Лилли Ян, которая скончалась в концлагере, в то время как ее «арийский» муж к тому моменту уже давно завязал новые отношения.

Так что дружба или социальная близость ещё не гарантируют человечного отношения к ближнему своему и даже наоборот: достаточно познакомиться с исследованиями о доносах в Третьем рейхе. Не играет роли и социальное происхождение, вероисповедание и уровень образования. Вот вдова Ланге из Берлина – она устроила в комнатушке в своей квартире двух молодых евреев, скрывавшихся от преследования. Одному из них удалось выжить, и он оставил воспоминания. Как рассказывает Циома Шёнхаус (так зовут автора воспоминаний), фрау Ланге беспокоило одно: «Что я скажу своему сыну, когда он вернётся с фронта? Вдруг ему придётся не по душе, что я приютила евреев? Он ведь со дня на день приедет» (Schönhaus 2004: 111). Но фрау Ланге беспокоилась зря. Сын удивлён и обрадован её поступком. Он с удовольствием знакомится с постояльцами. Показав фотографии расстрела евреев на Востоке, он призывает их не выходить из подполья и быть предельно осторожными. Я рад, говорит он, что вы можете жить у меня в комнате, пока я на фронте, и слушать мои пластинки.

Так что дружба или социальная близость ещё не гарантируют человечного отношения к ближнему своему и даже наоборот: достаточно познакомиться с исследованиями о доносах в Третьем рейхе. Не играет роли и социальное происхождение, вероисповедание и уровень образования. Вот вдова Ланге из Берлина – она устроила в комнатушке в своей квартире двух молодых евреев, скрывавшихся от преследования. Одному из них удалось выжить, и он оставил воспоминания. Как рассказывает Циома Шёнхаус (так зовут автора воспоминаний), фрау Ланге беспокоило одно: «Что я скажу своему сыну, когда он вернётся с фронта? Вдруг ему придётся не по душе, что я приютила евреев? Он ведь со дня на день приедет» (Schönhaus 2004: 111). Но фрау Ланге беспокоилась зря. Сын удивлён и обрадован её поступком. Он с удовольствием знакомится с постояльцами. Показав фотографии расстрела евреев на Востоке, он призывает их не выходить из подполья и быть предельно осторожными. Я рад, говорит он, что вы можете жить у меня в комнате, пока я на фронте, и слушать мои пластинки.

Ещё один помощник, о котором рассказывает Циома Шёнхаус – г-н Янковски. По долгу службы он должен выдавать документы иммигрантам из России. Пользуясь служебным положением, он выписывает официальные бумаги Шёнхаусу – еврею, скрывающемуся от властей. Без преувеличения, Янковски ждал возможности помочь: он мучился оттого, что выдавал документы русским офицерам и аристократам, сотрудничавшим с немцами. Ведь он прекрасно знал, что в то же самое время русские военнопленные умирали от голода, а русские женщины – от принудительного труда.

Смелость и великодушие таких людей помогли евреям выжить в подполье. А подталкивали спасителей” к действиям разные обстоятельства: кто потому, что сочувствовал евреям, кто по политическим соображениям, а кто – просто так, без долгих раздумий. Иногда в дело вступали сразу несколько факторов. Впрочем, нередко люди, помогавшие евреям, принимали решение на основе практической твёрдой морали, когда и без раздумий ясно: так с людьми не обращаются!

Их самоотверженность и желание помочь не врождённые качества. Многие, как, например сын фрау Ланге, оказались в ситуации, когда надо на что-то решиться. Евреи, скрывающиеся от депортации или сбежавшие во время перевозки в лагерь, часто были в отчаянном положении: тут не до выбора, обратишься хоть к первому встречному и попросишь о еде и ночлеге. Нечего и говорить, с какой опасностью имели дело беженцы, останавливавшие прохожих, ведь вероятность, что наткнёшься не на того и тебя выдадут гораздо выше, чем шанс найти человека, который поможет – вот так, вдруг. кого-либо, готового спонтанно предоставить помощь, что вообще нельзя назвать само собой разумеющимся. Даже при обычных обстоятельствах большинство людей семь раз подумают, прежде чем согласятся пустить в свой дом одного или даже нескольких незнакомцев, и тем более, если за это грозит ощутимое наказание.

Историк Беата Космала рассказывает о семье мелкого крестьянина из Польши Антони Билински. Пятеро человек ютились в домишке, в котором только то и было что комната да кухня, никак не больше 35 м 2..

В сентябре 1942 года к нему постучалась еврейская семья – всего их было пять человек. Они попросились на ночлег. Билински приютили их. На следующий день евреи спросили, нельзя ли им ещё побыть здесь. Билински ответили, что да. Спустя несколько недель к еврейской семье присоединился ещё один родственник. А в ноябре Антони Билински внезапно задержали и отправили в трудовой лагерь «Треблинка». Причина была ему неизвестна. Прошло два месяца, и Билински смог вернуться восвояси. У него дома по-прежнему жили шестеро беглых евреев. В марте 1943 года восемнадцать гестаповцев внезапно ворвались в скромное жилище Билински. К счастью, евреи успели спрятаться. Гестповцы поставили Билински и его домочадцев лицом к стене, направили на них винтовки и принялись обыскивать дом. Найти евреев им так и не удалось. Антони Билински был отправлен за решётку. Заодно гестаповцы прихватили с собой и всю еду, которую нашли в доме. Билински допрашивали и пытали, но он ни в чём не сознался. По недостаточности улик его выпустили через четыре недели. А еврейская семья продолжала жить у Билински, пока не закончилась нацистская оккупация Польши. О последних месяцах войны господин Билински вспоминал так: «Тяжело было. Когда меня взяли второй раз, мы стали к любому относиться с опаской. Стоило собаке залаять – мы уже ждали недоброго <…> Такое надо на себе испытать, просто так о пережитом не расскажешь». Почему же он приютил евреев? “Да разве можно их вот так выгнать на улицу?».(Kosmala, Schoppmann 2002: 86 и сл.).

Этот пример показывает, как превращаются в помощников члены целой семьи, у которых, можно предположить, раньше и в мыслях не было спасать евреев. Дело случая и житейской морали, по которой недопустимо гнать прочь нуждающегося в помощи? Да, но нельзя упускать из виду и другое немаловажное обстоятельство. Протянув руку помощи, ты делаешь шаг за рамки закона и навлекаешь на себя опасность, сравнимую с опасностью для жертвы. Случай с семейством Билински отчётливо показывает, как домочадцы постепенно превращались в потенциальную жертву оккупационных сил. Усиление нажима делало их недоверчивыми и опасливыми – ведь теперь под угрозой была не только жизнь беженцев, но и их собственная. Этот случай лишь один из многих, когда ясно: решение помочь неизбежно ставит помощника человека на одну доску с потенциальной жертвой.

Если ты помогаешь, пути назад нет, рискуешь ты одинаково, неважно скольких ты защищаешь – одного, двух или пятерых. Но для верной оценки надо разобраться, что это такое – укрывать евреев в условиях Польши 1942 года. Надо найти укромное место в доме, в погребе и т. п., чтобы там разместились несколько человек. Место надёжное, чтобы при обыске их не нашли. Но этого мало. Надо доставлять им пищу, выносить отходы. Если у беглецов есть дети, опасность возрастает: не так-то просто объяснить ребёнку, почему во время обыска нельзя даже шелохнуться. А как быть, если кто-то из беженцев заболеет или даже умрёт? Ситуация становится невероятно сложной. Да и поддерживать нормальные дружеские и соседские отношения оказывается непросто: никогда не угадаешь, как отреагируют друзья или родственники, узнай они, что в доме прячутся люди, находящиеся в розыске.

Вполне могло статься, что близкие родственники, узнав, что родители, брат или сестра укрывают евреев, прямиком отправились бы в гестапо или к представителям оккупационных властей. В Польше был ещё один случай: необразованная женщина, простая крестьянка годами прятала в подвале своего дома восьмерых человек – а её сын служил во вспомогательных войсках СС.

Израильский мемориал памяти жертв холокоста «Яд ва-Шем» год за годом присуждает людям, спасавшим евреев (а среди них – Оскар Шиндлер и Фридрих Гребе) звание «Праведники народов мира». Почётного звания удостаиваются те, кто помогал евреям безвозмездно. Однако это явная недооценка реальности: едва ли можно ставить в вину людям, которые сами живут в крайне стеснённых обстоятельствах, то, что они не отказываются от вознаграждения за свою помощь. Наоборот, не будь оплаты, мы бы не досчитались массы историй с хорошим концом: ведь большинство тех, кто спасал преследуемых, были бы не в состоянии добыть пропитание для одного, двух, а то и более человек в условиях продуктового дефицита и ограничения свободной торговли. Еда для беженцев давалась не даром, а за взятки, поддельные продуктовые карточки, переплату на чёрном рынке и так далее. Все эти способы расценивались как уголовное преступления, значит, риск разоблачения возрастал. И нигде помощь евреям не каралась так сурово, как в оккупированной Польше.

Таким образом, при оценке поступков помощников следует иметь в виду, какие объективные возможности существовали для их деятельности в тех или иных странах и какому риску человек или целая семья подвергали себя, решаясь на помощь. Польская крестьянка, которая прячет евреев в одиночку, без чьей-то поддержки, рискует значительно больше, нежели датский рыбак, который в рамках известной коллективной спасательной операции переправляет еврейскую семью в Швецию. Надо брать в расчёт не только условия для помощи – а они в разных странах были разные – но и такой важнейший момент, как самостоятельность: действует ли человек по собственной инициативе или он объединён с другими помощниками и спасителями в сеть, среди членов которой есть и профессионалы. Одно дело, когда ты полагаешься только на себя, и совсем другое, когда получаешь помощь, и практическую, и моральную, со стороны единомышленников и знаешь, что занят правильным, нужным делом. на основании задокументированных случаев Беата Космала и Клаудиа Шоппманн подсчитали, что один еврей, укрывавшийся от властей, получал помощь семи человек. Впрочем, эту статистику нельзя применять механичеки: нельзя число семь умножать на количество выживших евреев: ведь во многих группах были задействованы одни и те же люди. Есть и обратные примеры – нескольким людям помог один человек. Так действовала служащая из Берлина Хелена фон Шелл: она два года прятала в своей квартире четырёх человек (Borgtstedt 2004: 311).

Как показала Марион Найсс, обширная сеть помощи образовалась вокруг Франца Кауфманна. Кандидат юридических и общественно-политических наук, житель Берлина, Кауфманн до 1936 года занимал высокий пост в финансовом управлении рейха. Затем, ввиду еврейского происхождения, Кауфманна отправили на пенсию (Neiss в кн.: Schönhaus 2004: 241 и сл.). Кауфманн был участником Первой мировой войны, имел награды. Когда в в 1939 году начались военные действия, он решил записаться добровольцем в вермахт, но его заявка была отклонена. В 1942 году Кауфманна обязывают к принудительному труду. Именно тогда он использует свои старые связи, чтобы помочь скрывающимся и беглым евреям. Он организует выдачу и подделку документов (в том числе бумагу получает Циома Шёнхаус, о котором речь шла выше), достаёт справки о работе в концернах «AEG», «Telefunken», «Siemens», добывает продуктовые карточки и т. д. Залог успеха Кауфманна – связи, налаженные на прежней работе. Благодаря старым контактам он получает предупреждение, если операция, предпринятая им или единомышленниками, может стать известна гестапо.

Как показала Марион Найсс, обширная сеть помощи образовалась вокруг Франца Кауфманна. Кандидат юридических и общественно-политических наук, житель Берлина, Кауфманн до 1936 года занимал высокий пост в финансовом управлении рейха. Затем, ввиду еврейского происхождения, Кауфманна отправили на пенсию (Neiss в кн.: Schönhaus 2004: 241 и сл.). Кауфманн был участником Первой мировой войны, имел награды. Когда в в 1939 году начались военные действия, он решил записаться добровольцем в вермахт, но его заявка была отклонена. В 1942 году Кауфманна обязывают к принудительному труду. Именно тогда он использует свои старые связи, чтобы помочь скрывающимся и беглым евреям. Он организует выдачу и подделку документов (в том числе бумагу получает Циома Шёнхаус, о котором речь шла выше), достаёт справки о работе в концернах «AEG», «Telefunken», «Siemens», добывает продуктовые карточки и т. д. Залог успеха Кауфманна – связи, налаженные на прежней работе. Благодаря старым контактам он получает предупреждение, если операция, предпринятая им или единомышленниками, может стать известна гестапо.

Количество жизней, спасённых участниками сети Кауфманна, не поддаётся точным подсчётам. В августе 1943 года его группа была раскрыта. По доносу арестовали еврейку, которую Кауфманн укрыл в берлинском подполье. Последовала цепочка арестов и распад организации. Гестпао вышло на Кауфманна, его арестовали и в феврале 1944 года расстреляли в концлагере Заксенхаузен.

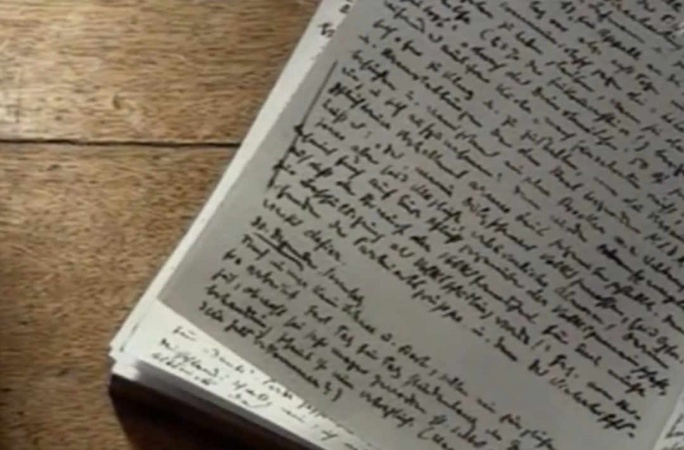

Биография Кауфманна показывает: не будь он сам жертвой расовых репрессий, стал бы верным слугой государства. А вот что, находясь в заключении, писал сам Кауфманн:

Тесная связь с христианской традицией и пожилой возраст сделали меня особенно чувствительным к нужде и страданиям, незаслуженно выпадающим на долю несчастным. Эти качества сделали меня центром притяжения для еврейских беженцев, хотя сам я специально не стремился к этому. Просто не мог пренебречь их доверием и разрушить надежду на моральную поддержку. Я помогал евреям не из-за их происхождения – просто это были люди, попавшие в беду. Я был бы не прочь оказаться полезным в другом деле, например, на медико-санитарной службе – недаром я пытался записаться туда в начале войны, но безуспешно. Я с такой же радостью приносил бы пользу врачом, как и тогда, когда был солдатом во время мировой войны» (Neiss в кн.: Schönhaus 2004: 232).

Как видим, даже Франц Кауфманн, который, помогая евреям, возможно, действовал наиболее профессионально и успешно, взялся за эту задачу не потому, что родился помощником или спасителем. Просто он сам оказался среди пострадавших от нацистских репрессий. Однако это ничуть не умаляет его поступка, а лишь высвечивает умение бывшего высокопоставленного чиновник, отправленного в отставку, использовать пространство для действий и помощь со стороны «арийских» сослуживцев, сохранивших посты. На примере Кауфманна видно и что помощником или спасителем зачастую становятся, так сказать, «по независящим причинам». Но раз принятая роль начинает , как только она принята, со временем только укрепляется и развивается.

В целом, помощники и спасители при национал-социалистическом режиме выступают в разных обличьях, руководствуются разными мотивами. Они происходят из разных слоёв населения, имеют разные политические и религиозные убеждения, среди них есть как мужчины, так и женщины, они действуют в одиночку, по двое или собираются в группы. По всей видимости, их объединяет то, что они видят пространство действия там, где другие его не замечают. Некоторые примеры, о которых шла речь (и Билински, и фрау Ланге, и Франц Кауфманн), доказывают, что, в тех или иных обстоятельствах, важно желание человека видеть возможности для действий. Научиться этому – видеть пространство для действий – можно на своём современном социальном опыте – в школе, футбольном клубе, в демократическом обществе. […]

Современники

Тезис 1. Если человек родился в определённое время, это ещё не значит, что ему есть, что рассказать.

Тезис 2. Если человек жил в период репрессий, это ещё не значит, что ему есть, что рассказать.

Тезис 3. Функция передачи событий оценивается по контексту, который рассказанное получает в настоящем.

Тезис 4. Прошлое не существует само по себе.

Тезис 5. Воспоминания о прошлом не существуют сами по себе.

Эти тезисы нуждаются в комментарии. Первые три взаимосвязаны: рассказ о прошлом обретает смысл только в контексте настоящего, а настоящее – общее у рассказчика и его слушателей (читателей). Это нехарактерно для так называемого свидетельства эпохи, а имеет отношение к информации, которая становится функциональной только в контексте актуального или будущего использования. Рассказ о прошлом сам по себе так же бессмыслен, как дата без её интерпретации или слово, изъятое из текста. Причина того, что сейчас историческому свидетельству само по себе придаётся значимость, кроется в переоценке его информативности и, в первую очередь, его воздействия при передаче. Эмоциональная составляющая рассказа современника той или иной эпохи способствует динамизму излагаемого содержания. Однако это содержание не всегда способствует формированию реалистичной картины истории. Часто свидетели событий воспроизводят как раз те стереотипы, от которых следовало бы отказаться. Кроме того, современники крайне редко сообщают что-то, чего нельзя найти в других источниках.

«Автобиографическая» память и автобиографическое повествование устроены так, что фокусируются не на прошлом, а на рассказывании. Поэтому рассказчик воссоздаёт, переделывает свои воспоминания именно исходя из ожиданий слушателей. Так работает любый вид коммуникации. Не стоило бы даже заострять на этом внимание, если бы свидетельствам современников не приписывались «аутентичность», некое преимущество в отражении исторической действительности по сравнению с другими типами повествования. Свидетельство современников приобретает авторитарный характер за счёт «подлинности» пережитого и рассказанного. Вот почему в музеях, построенных на «биографичности» и принадлежности к «аутентичному месту», так тщательно следят за этими свидетельствами. Но исследование памяти, история «аутентичных» мест и связанных с ними событий убедительно говорят, что содержание и значимость воспоминания и места, к которому оно привязано, постоянно пересматривается.

Это подводит нас к тезисам 4 и 5: устойчивость опыта, повествующего о крайних формах насилия, привела в немецкой культуре памяти к однобокому восприятию прошлого, к «меморимании» (Алайда Ассманн): запоминается всё, независимо от реального содержания, прошлое доминирует над настоящим, а будущее отходит на второй план. Складывается равнодушно-отстранённое отношение к моментам, которые в будущем было бы возможно преодолеть. Согласно Дану Динеру, такая реакция – следствие контрафобии. […]

Бум воспоминаний

Исследования памяти показывают, что больше всего воспоминаний приходится на время поздней юности и ранней зрелости (reminiscence bump в терминологии Conway, Rubin 1993). У людей преклонного возраста этот период пришёлся на эпоху национал-социализма и войну. Стало быть, у тех, кто родился позже, меньше и не так живо помнят нацистский режим, войну и холокост. С рождением четвёртого и пятого послевоенных поколений межпоколенческая связь с событиями второй мировой утрачивается. У рождённых в наши дни, тех, кто приступит к изучению школьного курса истории в 2024 году, не будет дедушек и бабушек, заставших в сознательном возрасте «Третий рейх». Так перестают существовать живые свидетельства очевидцев. На нашу долю остаются лишь записи бесед с очевидцами, например выполненные фондом Шоа интервью с пережившими холокост

После современников

Завершение эпохи современников, безусловно, важно и для педагогов, работающих с культурой памяти, и для музейщиков. Возникает лакуна, которую не получается заполнить видеозаписями очевидцев: мы не привыкли к длинным монологам-повествованиям с экрана, а межличностное общение при просмотре ролика сведено к минимуму. Вот так современники, переведённые в «медийный формат», остаются чуждыми, не пробуждают интереса. Выставки, построенные прежде всего на видеодокументах, как, например, в лагере Берген-Бельзен, воспринимаются с трудом, а кому-то кажутся нудными.

Уход современников из работы над культурой памяти наглядно показывает, что они принадлежали прежде всего далеко не бесспорной культуре посредничества. Реципиенты в ней обязаны нечто осознать, прочувствовать. Значительно плодотворнее, в том числе для нынешнего повторного изобретения институтов культуры памяти, было бы воспринимать целевые группы музеев как людей с активной позицией по отношению к окружающей действительности, которые приходят на выставку подготовленными, с уже сформировавшимся мировоззрением. Тогда основная задача не будет сводиться к тому, чтобы им все еще раз рассказывать.

Другая проблема культуры посредничества – склонность к упрощению, уводящему от истины. Разложить историю по полочкам: «плохое – хорошее», «преступник – жертва», «постижимо – непостижимо», конечно, можно, но много ли такая сортировка даст для понимания процесса? Одни и те же люди могут в определённых обстоятельствах стать жертвами, а в других – оказаться на стороне палачей, и проложить чёткие психологические и социальные границы между ними невозможно. Дискриминация, истребление личностей и групп радикально меняет социальное положение, шансы на власть и жизненные перспективы. Этот процесс не поддаётся расшифровке, если исходить из противопоставления добрых и злых людей (Waller 2002, Welzer 2005). Именно здесь снижается ценность свидетельств современников: их рассказ построен на том, как они видят себя и своё место в историческом процессе, а сами эти представления сформировались в ходе той самой истории, которую они стремятся истолковать. Таким образом, уход свидетелей даёт возможность найти истории и памяти новое применение, сделать историю полезной, вернуться к разговору о будущем.

Будущее в истории

Ещё раз: воспоминания служат ориентации в настоящем ради действий в будущем. Поэтому «превоспоминания», то есть предвосхищения будущих событий (как заметил в 1917 году Эдмунд Гуссерль), играют для принятия решений и действий такую же важную роль, как и обращения к прошлому, реальности или представляемому. Гуссерль различал «ретенцию» как обращение к прошлому и «протенцию» как интенцию, направленную в будущее. Свойственная человеку способность определять свое место в пространственно-временном континууме и смотреть на прошлое, которое предшествовало настоящему, необходима, как уже было сказано выше, для ориентации ради будущих действий. И напротив, человек может оглядываться на будущее, которое еще не стало реальным. В немецком для этого существует грамматическая форма Futurum II (например: es wird gewesen sein) – ментальная операция «предугаданной ретроспекции», предвидение о становлении чего-либо.

Предугаданные ретроспекции играют центральную роль для действий человека – каждый набросок, план, проект, модель предполагает предвосхищение состояния, которое обретет форму в будущем. Именно этот предварительный план будущего состояния, желание добиться нового состояния по сравнению с имеющимся питает мотивацию и энергию. Как раз эта форма памяти, проспективная, направленная в будущее, дала человеку эволюционное преимущество, которое проявляется в способности оценивать достоинства и трудности при оформлении мира вокруг себя и виртуально их проигрывать. Человеческая память позволяет планировать действия не только исходя из существующего и прошедшего, но и из представляемого и желаемого.

Если будущее считать эпистемологической, научно-теоретической точкой отсчёта для памяти, то открывается значительно более широкое пространство для исторического образования, нежели раньше. Неединовременность планирования действий и возможностей будут более доступными на уровне как общества, так и индивида; станет понятнее важность представлений о самом себе и формирования личности или глубинного влияния исторического опыта на планирование будущего или, обобщая, на потенциал действий, ориентированных на будущее. Если будущее считать частью системы воспоминаний, можно приниматься за развитие гражданской истории будущего: тогда, согласно Фолькхарду Книгге, речь пойдет о таких темах, как достоинство, самоуважение, соучастие, дискриминация и интеграция, доверие, любовь и насилие, уничтожение, антигуманность. Тогда, по его мнению, исключительно нормативное привилегированное положение прошлого по отношению к настоящему и будущему в исследованиях воспоминаний и памяти, а также в истории будет равносильно более высокой оценке запоминания по сравнению с забыванием. Поскольку каждая функция памяти является необходимым селективным процессом, то и стирание какой-либо информации является основополагающим для воспоминаний в целом. А вследствие того, что функциональная ценность памяти для выживания зависит от ее направленности в будущее, то основополагающим для памяти является будущее, а не прошлое. И напротив, именно будущее […] даёт целостное понятие о прошлом. Таким образом, что же нужно нам для истории с будущим?

Дана Гизеке, Харальд Вельцер

Перевод с немецкого Дарьи Ерёминой

ЛИТЕРАТУРА

Borgstedt A. (Hrsg.) (2004). Badische Juristen im Widerstand (1933–1945). Konstanz. (Portraits des Widerstands. Band 9).

Conway M. A., Rubin, D. C. (1993). The structure of autobiographical memory // Theories of memory / ed. by A. F. Collins, S. E. Gathercole, M. A. Conway, & P. E. Morris. Hillsdale, N.J.: Erlbaum. Pp. 103–138.

Degen M. (1999). Nicht alle waren Mörder: eine Kindheit in Berlin. München: List.

Elias N. (1983). Die höfische Gesellschaft: Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie; mit einer Einleitung: Soziologie und Geschichtswissenschaft. Berlin.

Klemeper V. (1995). „Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten”: Tagebücher, 1933–1945: Band 1–8. Berlin.

Kosmala B., Schoppmann, C. (Hrsg.) (2002). Solidarität und Hilfe für Juden während der NS-Zeit. Band 5: Überleben im Untergrund. Berlin: Metropol.

Longerich P. (2006). „Davon haben wir nichts gewusst!”: die Deutschen und die Judenverfolgung, 1933–1945. München: Siedler.

Meier Chr. (2010). Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns: vom öffentlichen Umgang mit schlimmer Vergangenheit. München.

Schönhaus C. (2004). Der Passfälscher: die unglaubliche Geschichte eines jungen Grafikers, der im Untergrund gegen die Nazis kämpfte / hrsg. v. Marion Neiss. Frankfurt am Main: Scherz.

Waller J. (2002). Becoming evil: how ordinary people commit genocide and mass killing. Oxford et al.: Oxford University Press.

Welzer H. (2005). Täter: wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden. Frankfurt am Main: S. Fischer.