Ирина Щербакова: «Опыт террора – это опыт травмы»

– Как складывалась «карта памяти» о репрессиях?

Ирина Щербакова: Десятилетиями и в очень трудных условиях. В 1953 году, когда умер Сталин, общество было поражено немотой. Конечно, были люди, все понимавшие и при этом что-то писавшие – дневники, записки для себя, создавались и художественные произведения, но это все было недоступно широким слоям общества. Обычные же люди часто не могут понять, что произошло, оценить время. У них нет инструментов для его оценки – философских, исторических, художественных. Лишь собственный сырой опыт, который трудно куда-то встроить.

– Так чего же не хватало людям – знаний или мужества это трагическое знание сформулировать?

Ирина Щербакова: Помните, у Маяковского «Улица корчится безъязыкая»? Или у Оруэлла в «1984» главный герой, занимающийся уничтожением памяти, спрашивает старого пьянчугу, как он жил раньше: плохо, хорошо? А тот только повторяет, что пиво стоило четыре пенса… Он не знает, с чем сравнить, как рассказать. Это же произошло с огромной частью нашего общества, она не понимала, куда встроить свой сырой опыт.

– Почему наша «карта памяти» начинается как литературная и мемуарная, а не философская и историческая?

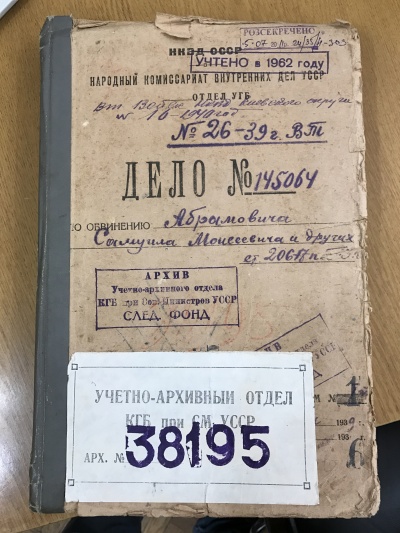

Ирина Щербакова: Трудность исторического осмысления была связана с тем, что для историков нужны источники. А архивы тогда были совершенно недоступны, и никто не знал, есть ли в них что. Недаром же Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» пишет: мой источник – это память, потому что те, у кого были в руках архивы, имели столько возможности их уничтожить. Не менее важным был вопрос о методе исследования. Вслед за знаменитой фразой Адорно «Существует ли поэзия после Освенцима?» в России кто-то должен был поставить вопрос: «Существует ли история после Колымы?» А если существует, то как ее описывать? Ну а что касается философского осмысления, то вся наша философская мысль уплыла на философском пароходе, и все, что было в наличии, так это марксистско-ленинский подход.

– А почему первая память о трагедии была поэтической?

Ирина Щербакова: Потому что люди тогда гораздо больше мыслили образами, чем философскими категориями. А стихи – самый емкий, образный и эмоциональный язык. Борис Слуцкий напишет о Сталине: «Мы все ходили под богом. У бога под самым боком». Поэзия давала «формулы», которые люди быстро усваивали. Поэзия играла очень большую роль для образованных людей и в лагерях: они спасались ею. «Я хочу закричать, чтобы вздрогнула степь… Надо мной раскаленный шатер Казахстана», – писала в лагере одна молодая женщина. Выкричать все с ней случившееся – муж расстрелян, ребенок отобран – можно было только в стихах.

– Если Сталин – палач, кто праведник? Почему поиск ответа на этот вопрос породил литературную лениниану?

Ирина Щербакова: А в литературу и театр как раз пришло целое поколение писателей, чьи родители были репрессированы. А репрессированные родители, как правило, были верными ленинцами. Так что поворот к лениниане – это оправдание отцов.

– Своего рода «комплекс Электры» XX века – не по Фрейду, конечно, а по Софоклу?

Ирина Щербакова: Да, «комплекс Электры». Вспомним Трифонова, Окуджаву, их родители были убежденными коммунистами. И первая возникшая у них интенция – мы вернемся к истокам. У нас была революция, она была очистительной, а революция – это Ленин. И появляются романтичные «комиссары в пыльных шлемах». Окончательное освобождение для этих писателей от догмы родительских взглядов было долговременным и очень трудным. Есть такой знаменитый анекдот: в школе обнаружили, что учитель учил учеников, что дважды два – десять. Исправлять это решили постепенно: сначала сказать, что дважды два – восемь, потом, что – шесть. Чрезвычайно долгим был путь преодоления того, что Шкловский называл «энергией заблуждения». Она ведь была невероятно мощной, невероятно сильной, и такой остается и до сих пор. После 20 съезда начинается постепенное углубление понимания. На контурную, во многом слепую, литературную «карту памяти» начинает наноситься что-то еще, кроме ленинианы. Например, многие романы Трифонова – это романы о человеке с поломанным детством, репрессированными родителями, мучительно приспосабливающемся к жизни. Он все понимает, что-то боится сказать, не находит своего места, идет на компромиссы. Очень многое читалось между строк. Карта памяти постепенно заполнялась. Но вплоть до перестройки очень многое оставалось невидимым…

Полная версия интервью:

Жизнь в терроре // Российская газета