Павочка: судьба «последней колымчанки»

В память о Пуалине Мясниковой, пережившей ГУЛАГ и ушедшей из жизни в возрасте 101 год, Urokiistorii публикуют биографический очерк о ее судьбе, основанный на ее собственных рассказах. Павочка, как ласково называли её близкие и те, кто с ней сталкивались, имела удивительную способность не просто сохранять в памяти время, а каким-то образом материализовывать для других свои воспоминания. «Это был чудный вечер, 23 марта 34-го. Ни одной снежинки, тепло, сухо. Я помню, что на мне были туфли. Наше общежитие находилось на Мясницкой – Лубянка-то совсем рядом. И эта женщина <конвоир> повернулась ко мне и сказала: Тут близко. Может, пешком пойдем? С удовольствием, – ответила я. И мы пошли».

Милая пожилая дама

|

|

|

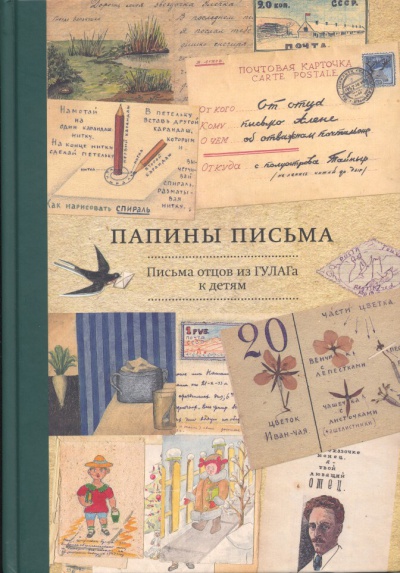

| Фото – из книги |

Несколько лет назад на каком-то концерте, куда я привела одного английского журналиста, собиравшегося, конечно же писать книжку о перестройке, мы встретили Павочку, которая сидела двумя рядами выше. Помахав мне рукой, она прислала нам пакетик с печеньем. «Какая милая пожилая дама», – сказал англичанин. «А вы знаете, этой даме уже сильно за восемьдесят, – ответила я , – в первый раз она была арестована в семнадцать лет, а потом в общей сложности 18 лет провела в ссылках, тюрьмах и лагерях, и десять лет из них на Колыме». Англичанин в ответ на мою фразу поперхнулся печеньем, и весь остаток вечера с явным изумлением оборачивался на «милую пожилую даму».

В нынешнем году Павочке должно исполниться девяносто лет, но ее до сих пор за глаза все зовут Павочка, а не Паулина (таким странным для русского уха немецким именем ее назвали при крещении). Вероятно, от того, что до сих пор в ее облике, несмотря на лицо, покрытое мелкой сеточкой морщин (после многолетних бесед с бывшими заключенными я уже узнавала эти морщины – они были у тех, кто долго проработал на очень сильном морозе), сохранилось что-то от молоденькой девушки – прямая спина, легкая походка, живой взгляд и быстрая речь.

С Павочкой, то есть с Паулиной Самойловой-Мясниковой я познакомилась уже во второй половине 80-х. Произошло это, как это обычно и бывало в моих поисках: по цепочке от одного бывшего зека к другому. Мне повезло – Павочка оказалась замечательной рассказчицей и наш, начавшийся много лет назад, разговор о ее прошлом с тех пор никогда не прекращался – у меня возникали новые вопросы, у нее в памяти новые эпизоды из ее длинной гулаговской эпопеи.

Семья. Брат.

Когда Павочка в середине двадцатых годов начинала свою сознательную жизнь, с таким жизнеопределяющим для каждого советского человека пунктом, как социальное происхождение, у нее все обстояло замечательно. Не из дворян, не из торговцев, не из священников – отец ее был рабочим, мать прислугой. И в том, что она уже с семнадцати лет попала в сталинскую мясорубку, конечно, был и элемент случайности. Но, если знать Павочку, становится ясно, почему она с большой долей вероятности должна была оказаться в ссылке, в тюрьме, в лагере.

Смелость и решительность были у нее в крови. Недаром рассказ о своей жизни Павочка всегда начинала с истории матери.

« Моя мама вышла замуж в богатую семью. Жили они под Ульяновском (тогда Симбирск) на Волге. У них от богатства все ломилось, а хлеб за столом резали только ломоть небольшой. Жадность была дикая. Мою старшую сестру, (мы с ней сестры по матери) – она вообще рожала в поле, потому что до последней минуты не могла бросить работу. Несмотря на такую жизнь, в маме была какая–то твердость. Мне кажется, это мне передалось. Она все уговаривала своего мужа уйти, но он отказывался, боялся, что отец лишит его надела. Она долго мучилась, а потом все-таки решилась, потихоньку насушила сухарей, взяла ребенка, села на пароход и добралась до Баку, – в этом городе жила ее крестная».

Для того чтобы решится на такое в России сто лет назад, деревенской женщине и в самом деле требовалась почти невероятная решительность, тем более, что ее, как беглую жену, всегда могли насильно вернуть мужу.

В Баку она нанялась в прислуги, а потом снова вышла замуж (конечно, не церковным браком), за рабочего из механических мастерских. Так на свет появляется брат Павочки, Ваня. А через год – она. Отец, хоть и был простым рабочим, вполне кормил всю их семью, снимали небольшую квартиру, дети ходили в школу. Жизнь их резко меняется после революции: умирает отец, в стране разруха, безработица, и Павочка с братом с ранних лет сами начинают работать. Помогают в аптеке заворачивать лекарства, разносят белье, которое стирает мать.

Теснейшая детская дружба с братом и определила Павочкину судьбу. Я за братом, как нитка за иголкой, – говорила она.

Ваня Самойлов был активным комсомольцем, и в партийных дискуссиях середины двадцатых годов его симпатии были на стороне троцкистской оппозиции. Почему эти настроения, особенно среди студенческой молодежи, возникали и в Москве, и в Баку, и во многих других городах – объяснимо. Раздражал нэп с его безработицей, с бьющим в глаза на фоне общей нищеты благополучием так называемых нэпманов. Молодым казалось, что вернулось прошлое, идеалы революции преданы, идеи Ленина извращаются, и повсюду побеждает бюрократия и аппарат. Курсировала пущенная в оборот Троцким формула «термидор». Эти темы конечно, обсуждались и в кампании Вани Самойлова. А Павочка повсюду увязывалась за братом.

«Я не слишком понимала суть всех этих споров, я только улавливала общее настроение. Когда умер Ленин, – это было для меня горем. А Сталина мы не знали тогда. После смерти Ленина я спросила Ваню, кто такой Сталин, а он мне ответил, что он вообще-то тоже участвовал в революции, но малоизвестен. И поэтому у меня к нему тогда ее никакого отношения не было. А Троцкого мы знали. Нам нравились буденовки, форма. Когда Троцкий приезжал в Баку, брат бегом бежал на вокзал, чтобы его увидеть. У меня в комнате были надорваны обои, за ними я прятала портрет Троцкого, и когда меня арестовывали, я ужасно волновалась, что его найдут. Но не нашли. Тогда не так тщательно искали, как потом».

Как мы сегодня бы сказали, Троцкий был для нее «культовой фигурой», взять хотя бы историю со значком.

« Когда я училась в школе, я носила значок с изображением Троцкого. Я его подкалывала под воротник, чтобы никто не видел. И когда потом уже спустя семь лет, в 34-ом, ехала в ссылку, я неожиданно обнаружила его в корзине, в которой везла свои вещи. (Павочка ехала в поезде в сопровождении трех конвоиров.) И я очень испугалась – когда приедем на место, снова будут обыскивать, и если найдут значок, будет очень плохо. (Еще бы, в 34 -ом хранить значок с Троцким было равносильно тому, что во времена инквизиции молиться дьяволу.) Куда же его деть? Незаметно его выбросить я могла только в уборную, а это мне совесть не позволяла. И только во время какой-то остановки, когда один из конвоиров вывел меня на прогулку, я нагнулась, будто бы шнурок завязать, и положила значок на землю обратной стороной».

Первый арест

Но вернемся к 27- ому году. По всей стране начались посадки тех. Кто принадлежал к оппозиции. После недолгого ареста отправили в ссылку брата Павочки, а потом арестовали и ее. Пришли прямо на работу (она полдня училась в школе, а полдня работала в каком-то тресте помощником секретаря). Ей было тогда семнадцать лет и она, конечно, совершенно не знала, как себя вести на допросе. (Потом – во второй, в третий, в четвертый раз все будет иначе. Она уже будет знать, что угроза ареста висит над ней постоянно, что ей отпущено немного времени на учебу и на свободную жизнь. И еще – и в этом Павочка видела свое огромное преимущество перед теми, кто слепо верил в советскую власть,- она будет твердо знать: для того, чтобы тебя арестовали, совершенно не нужно быть в чем-нибудь реально виновным. Поэтому ей и в голову не пришло бы писать письма в ЦК о том, что в НКВД работают предатели и фашисты. Но в тот первый раз она была напугана и растеряна.

« Я совсем не знала, как себя вести. Меня стали спрашивать, кто к вам ходил домой, кто ваши товарищи? (Потому что весь смысл моего ареста был узнать, с кем общался мой брат.) Я тогда им прямо и заявила: „ Если я вам их назову, то они будут в тюрьме, как я“».

В первый раз Павочка просидела два месяца. И хоть тюремный режим еще не стал таким, каким он будет через десять лет, все равно было очень тяжело.

« Моя камера в бакинской тюрьме находилась в сыром подвале и вероятно раньше была кладовкой, потому что когда я вытягивала руки, то уже касалась стены».

Тогда еще в тюрьмах физических пыток не применялось, в основном «давили на психику», запугивали на допросах. Так было и с Павочкой. Пугали по- всякому, но и такими вещами, о которых ей смешно вспоминать. В тюрьме ей давали читать книги, и следователь однажды спросил, какая книжка ей больше всего понравилась. Павочка ответила, что ей понравилась книжка о путешествии на паруснике. «Ну а вы поедете на поезде, – сказал следователь, – в Якутию поедете. Выйдете замуж за якута, будете жить в чуме. У якутов много детей и вы тоже детей нарожаете. Человек десять». У меня на лице, наверное, такой ужас отразился, что он просто покатился от хохота».

Второй арест

Когда Павочку все-таки выпустили, она снова, хоть и с большим трудом, устроилась на работу – на нефтеперегонный завод, закончила вечернюю школу. Но вместо того, чтобы раз и навсегда испугаться, спрятаться, уехать, порвать все связи с братом – может быть, это дало бы ей какой-то шанс вырваться из того круга, в который она попала, она поступает ровно наоборот.

Брат из ссылки посылал ей материалы оппозиции, письма и воззвания Троцкого, и Павочка считала, что должна их размножать и давать читать другим. В библиотеке она нашла книжку, где было написано, как изготовить шапирограф.

«Оказалось очень просто. Делаешь, как штамп. Первые отпечатки выходят жирные, а потом можно делать сколько угодно. Я потом этот шапирограф заворачивала в трубочку и прятала в шкаф. И, представьте, два обыска было и не нашли. Так что второй раз, через год, меня арестовали уже „за дело“. Я все эти материалы получала на почте (мне посылали до востребования.), и вот в очередной раз надо идти их забирать, а мне очень не хотелось. Но я себя пересилила, пошла, а за мной видимо уже следили. И когда меня арестовали, я один пакет успела разорвать, а потом меня схватили за руки. И повезли уже с готовыми материалами. Но о том, что я их еще и размножала, они, слава богу, не узнали. И это меня тогда спасло».

В этот раз и следователь ей попался не злой. В нем даже проснулось сочувствие к восемнадцатилетней девочке, которая сама не понимала, куда лезла, потому что он несколько раз настойчиво говорил: « Ты хоть бы до 20 доросла, а уж потом дорогу выбирала. Жизнь ведь себе ломаешь». И даже предупредил: друзей выбирай, которые бы тебя не подводили». То есть подтвердил то, что сама Павочка и так уже подозревала, что на нее донес кто-то из тех, кому она давали читать троцкистские материалы.

На сей раз Павочка вела себя уже, как опытная революционерка. Она заявила, что ни в чем не виновата и потребовала освобождения, а поскольку ее не освобождали, она решила держать голодовку.(Это были отголоски прежних дореволюционных традиций, которым политические заключенные из оппозиции еще пытались следовать и в сталинских тюрьмах до начала большого террора. Как правило, это приводило лишь к жестоким карательным мерам – была ведь не прежняя царская власть, на которую можно было давить. Но голодовки и протесты все равно продолжались: и на Колыме, и на Воркуте; вплоть до массовых расстрелов 37-38 годов, после которых и троцкистов-то в лагерях почти не осталось).

«Пять дней я голодала. И вот однажды меня вызывают к следователю, а там сидят мама с сестрой. Вид у меня был очень неважный. Но вообще-то самое трудное – это первые два дня, а потом чувство голода притупляется. Мать с сестрой стали доставать из сумок всякую еду, а я им говорю: очень жаль, что вы все это принесли, потому что у нас в камере сидит женщина, у которой много продуктов, а у вас я ничего не возьму. Следователь, тот, который меня жалел, начал уговаривать: „ Но это же вам мама принесла, надо снять голодовку“. Когда они ушли, он мне сказал: „ Что вы делаете! Вы же себе здоровье испортите. Я пошел на это, чтобы вы хоть мать свою послушались“».

Конечно, не из-за этой голодовки, но все-таки Павочку выпустили и на этот раз. На прощание следователь посоветовал ей как можно скорее уехать из Баку, и ее брату сказал то же самое, потому что Ваня Самойлов как раз к тому времени вернулся домой из ссылки.

Новая жизнь на свободе

Самое разумное для них было бы разъехаться, оказаться как можно дальше друг от друга, разорвать всякую связь. Но слишком тесна дружба между ними и они оба, хотя продолжают очень критически относиться к сталинскому режиму, все же решают вписаться в «нормальную» жизнь, отказаться от политики, получить высшее образование. Ваня даже идет на то, чтобы подписать отказ от своих прежних взглядов (требование покаяния было обычной практикой того времени, но и это не спасало в будущем от нового ареста), а Павочка восстанавливается в комсомоле. Они вместе уезжают из Баку и решают поселиться в Ярославле, где есть друзья, которые помогут устроиться на новом месте. Ваня Самойлов поступает в технический институт, а Павочку (конечно, она в анкетах ничего не писала про свои аресты) из Ярославля посылают – неожиданное везение – в Москву в институт журналистов при московском университете.

Шел 33-й год, и она чувствовала себя там не слишком уютно: студенты института были в основном партийные работники из провинции, которых посылали повышать квалификацию. Все они казались Павочке дядями и тетями. Некоторые занимали до учебы большие должности, и даже на семинарах выступали, как на митингах. Царила атмосфера недоверия, постоянных проработок, доносительства. Даже если студенты хотели просто устроить вечеринку, надо было заранее извещать об этом комсомольское начальство. У Павочки было ощущение, что она попала в «кузницу» партийной советской журналистики, где ее каждую минуту могут разоблачить. Она решила, что еще немного поучится, а потом пойдет своей дорогой, поступит в какой-нибудь технический вуз, чтобы быть подальше от идеологии.

С такой, как мы бы сегодня сказали, «красотой сталинизма» ей вблизи соприкоснуться не пришлось. Банкеты, приемы, ордена, демонстрации, спортивные праздники, строгие костюмы или шелковые платья в горошек, все это не имело к ней никакого отношения. И хотя она оказалась вдруг на какой-то короткий момент тоже в привилегированном положении: в стране еще голод, карточная система, а им давали в столовой –« никогда я так не питалась» – белый хлеб, яйца, мясной суп, чувство своей чужеродности здесь не покидало ее ни на минуту.

Третий арест: «Это был чудный вечер»

Так и вышло. Проучиться в Москве ей удалось не больше года. Вскоре от знакомых из Ярославля она получила письмо о том, что Ваня снова арестован.

«По существовавшим правилам я должна была сообщить об этом в комсомольскую организацию. Несколько раз я подходила к двери, но не решалась войти. Я хорошо понимала, что это будет не только конец моей учебе, но и мне. Я даже Андрею ничего не сказала».

(Андрей учился вместе с нею и был ее другом, но даже ему она боялась говорить, что думает, боялась рассказать правду о себе, боялась выйти за него замуж, чтобы не сломать ему жизнь).

В марте 34-го года за Павочкой пришли прямо в институтское общежитие. (Где ее только не арестовывали: на работе, на почте, в общежитии). У нее в комнате в этот момент сидели друзья, Андрей. В дверь постучали, и зашла какая-то женщина.

« Это была довольно симпатичная молодая женщина и в руках она держала бумажку, которую протянула мне. А я подумала, что это новую студентку селят в мою комнату, и спросила какую-то глупость, вроде: а вы надолго? И тут лицо у нее изменилось, и она сказала: прочтите бумагу. Тогда я вгляделась и прочла: „независимо от обнаружения компрометирующих материалов арестовать“. Это был ордер на арест. Я подошла к столу, выпила из графина стакан воды, а потом показала, где лежат мои бумаги и письма брата, и она начала обыск. Студенты, которые у меня сидели, хотели выйти, но она никакого не выпустила. Только когда обыск кончился, разрешила им уйти. А меня заставила раздеться и тоже обыскала».

А потом сотрудница ОГПУ попросила Павочку незаметно провести ее через задний выход, чтобы не привлекать к ним лишнего внимания.

На этом месте я спросила Павочку: а у вас не возникло желания в тот момент, хоть в порядке бреда, попытаться ускользнуть от этой женщины, как в каком-нибудь детективном фильме? Но Павочка покачала головой:

«Я же знала, что она не одна. Как только мы вышли из комнаты, к нам присоединился еще один сотрудник. Да и куда бежать? Я только одно сделала, не повела их через задний выход. Я сделала так, чтобы все поняли – меня взяли. Она меня арестовывает, а я еще должна сделать так, чтобы никто не видел. Нет уж, поведу через весь институт. Те ребята, которые были в моей комнате, стояли в коридоре, к ним и другие присоединились. И все смотрели, как меня вели».

(Тут возникала интересная психологическая ситуация, непохожая на многие другие рассказы об арестах. Павочка ведь долгое время скрывалась, не говорила того, что думает, пыталась приспособиться. Но в тот момент, когда ее арестовали, все это улетучилось. И она ведет себя, не как кролик, не как человек, который не понимает, что происходит и поэтому стыдится своего ареста. Она решает: пусть смотрят, ведь для нее в этом нет ничего постыдного).

Павочке не дали ни с кем попрощаться, даже с ее другом. Больше они никогда не виделись. В этой мясорубке перемалывались и разрывались и более крепкие и многолетние человеческие связи, но Павочку всю жизнь тяготила мысль, что Андрей из-за нее пострадал – его исключили из института, и карьера вроде бы пошла не так, как могла бы пойти. (Это тоже характерная черта эпохи: с одной стороны, жизни и судьбы людей в такой степени и до таких мелочей зависели от тотальной власти, что многие были склонны оправдывать себя и свои поступки тем, что «время было такое» – нельзя было выжить без трусости, предательства, компромиссов. А другие, наоборот, винили себя в том, в чем с нашей сегодняшней точки зрения никак не могли быть виноваты. Винили себя за неосторожное слово или строчку в письме, за то, что сблизились с кем-нибудь, скрыв свое происхождение или прошлое, или еще за что либо в этом духе).

Когда Павочка в сопровождении сотрудников ОГПУ вышла на улицу, их ждала легковая машина.

«Это был чудный вечер, 23 марта 34-го. Ни одной снежинки, тепло, сухо. Я помню, что на мне были туфли. Наше общежитие находилось на Мясницкой – Лубянка-то совсем рядом. И эта женщина повернулась ко мне и сказала: Тут близко. Может, пешком пойдем? С удовольствием, – ответила я. И мы пошли».

Машина ехала за ними, за ними на некотором расстоянии шел и другой сотрудник, а Павочка со своей конвоиршей шли себе, как две подружки, прогуливающиеся поздним вечером по весенней Москве. Вероятно, так должно было казаться прохожим, попадавшимся им навстречу.

***

Я особенно ценила Павочкины рассказы за то, что в них отчетливо проступала обыденность и «обыкновенность» террора. Никаких специальных ужасов, пафоса, повышенных нот, истерики, театральной яркости. А ведь, погружаясь в это неизвестное для меня прошлое, я вольно или невольно искала ужасов, стараясь заниматься не реконструкцией этого прошлого, а созданием воображаемого фильма или романа. Реальность же при всем внутреннем кошмаре внешне выглядела до абсурда обыкновенной. С такими рассказами я сталкивалась и во многих других жизненных историях. Например, мне запомнилось описание еще одной ночной прогулки по Москве. В 36-ом шестнадцатилетняя Нина Ломова шла со своим отцом, известным старым большевиком, по улице Горького. И вдруг они услышали, как идущие впереди них двое прохожих, обсуждают аресты и называют имена тех, кто уже посажен. И среди них имя отца Нины. Но и она, и отец – оба делают вид, что ничего не произошло, и продолжают прогулку. Через несколько дней отец Нины был арестован.

Вот и Павочкина вечерняя прогулка до Лубянской тюрьмы кажется такой обыденной. Идут себе две молодые женщины. Одна выполняет свою каждодневную утомительную работу: аресты, обыски. Она устала, а погода такая хорошая, хочется пешком пройтись. А другая тоже с удовольствием идет по ночной Москве, думая, может быть, что идет в последний раз.

В тюрьме

На Лубянке – в главной, элитной советской тюрьме, где арестованных поражали паркетные полы в камерах, Павочка пробыла недолго. Ведь ее дело всегда шло одновременно с братом, только у нее приговоры были чуть помягче. Вот и на этот раз ее отправили в Ярославль, где находился Ваня Самойлов. Это было уже в апреле 34-го.

«Долгое время я сидела без всяких допросов. И когда меня, наконец, вызвал следователь, я сказала, что ни в чем не виновата. Но следователь заявил, что мой брат – член подпольной троцкистской организации, а я выполняла его поручения. И тогда я снова объявила голодовку.»

Павочка сидела в камере с другими женщинами и поэтому голодовку держать было очень трудно – они ели, а она нет. Она голодала 5 дней, а потом начались допросы.

Павочка, конечно, знала, что и брат находится в этой тюрьме, и мечтала его увидеть.

« И однажды я увидела его во дворе тюрьмы в узенькую щель окна, которое все было замазано белой краской. Я закричала: Ваня, я здесь! Ваня, я здесь! Я ударила кулаком по стеклу, поранила руку, зато он меня услышал. Но тут в камеру ворвался надзиратель, и только спину брата я еще успела разглядеть, потому что конвоиры, услышав мой крик, увели его с прогулки. Немедленно явились двое с досками в руках и заявили, что им приказано забить окно. А я им: „Меня можете наказывать, но забивать досками окно не имеете права, здесь форточка, и другие люди должны дышать!“. Я легла на кровать, которая стояла возле окна, и сказала: я никуда отсюда не уйду, становитесь на меня ногами, если хотите забивать окно!»

На Павочку кричал начальник тюрьмы, ее лишили прогулок, но все-таки окно не забили. – Тогда еще все-таки можно было протестовать, – объясняла она. Но свидания с братом так и не дали. (И все-таки ей повезет, повезет больше чем кому-либо, потому что она еще раз увидит своего брата и даже сможет поговорить с ним. Но об этом ниже.) В июне 34-ого Ваня Самойлов получает приговор – три года тюремного заключения и его отправляют в одну из тюрем для политзаключенных, в Верхне-уральский политизолятор.

А Павочку по приговору Особого Совещания отправляют на три года в ссылку в Казань. Ей зачитали приговор, выдали на дорогу кусок соленой рыбы, хлеб и кулек сахару, и с тремя конвоирами отправили на поезде в Татарию. (Тогда-то и произошла история со значком, на котором был изображен Троцкий).

Казанская ссылка и 4-й, последний арест

В Казани – (хоть это была пока еще только ссылка) Павочке пришлось очень тяжело. Еще действовала карточная система, а никаких карточек у Павочки не было. Ведь для этого надо где-то работать, а на работу ее никуда, как троцкистку , не брали, даже уборщицей, даже в подвалах крыс травить – она на все была готова. И тогда, доведенная до отчаяния, она написала письмо в НКВД, в котором потребовала разрешения питаться у них в столовой, если ее сюда под их надзор сослали, а на работу не берут, боятся, что она даже крыс может заразить троцкистской идеологией. Письмо вызвало некоторую панику – обычно ссыльные с такими письмами в НКВД не обращались. В конце концов, все-таки позвонили в какое-то строительное управление, и Павочку взяли на работу – улицы мостить вместе с одним ленинградским университетским преподавателем, тоже ссыльным. . Через некоторое время она вышла замуж, тоже за ссыльного – он был гораздо старше Павочки. Вышла скорее от одиночества, от тоски, за хорошего человека, который ее полюбил. Но все равно она каждую минуту чувствовала, что и эта жизненная передышка не надолго. Тем более, что после убийства Кирова в декабре 34-го года, ответственность за которое была прямо возложена на троцкистов, ситуация вокруг них, давно уже ссыльных и опальных, стала еще больше сгущаться.

Арестовали Павочку в 4-ый и последний раз 28 декабря 36-го года. И снова ей запомнилась последняя перед арестом – вольная прогулка. В тот вечер они с мужем были приглашены в гости к таким же, как они, ссыльным. Но ей почему-то не хотелось никуда идти, и она уговорила мужа просто погулять. Ей казалось, что она в «последний раз вот так свободно ходит по земле». Едва они вернулись с прогулки – за Павочкой пришли. А спустя 8 месяцев арестовали ее мужа, с которым она уже больше никогда не увиделась.

Ярославская тюрьма

В Казанской тюрьме она пробыла очень недолго, ее быстро отправили в Москву, а потом опять, уже во второй раз, в Ярославль. Туда же из тюрьмы НКВД привезли и ее брата. Прежний тюремный срок его кончался, так же как и Павочкина ссылка, надо было давать новый, не на свободу же отпускать. Дело ведь у них было общее, и «нитка» Павочкиной судьбы в самом деле тянулась за судьбой брата, как за иголкой. Что времена переменились, оба почувствовали сразу. Как ни скверно было до этого, но тут и для них, уже опытных сидельцев, стало ясно: надвигается кошмар.

9 месяцев просидела Павочка в следственном корпусе ярославской тюрьмы. В 37- ом такой роскоши, как рассаживать арестованным по одиночкам, НКВД себе позволить не мог, камеры были переполнены. Разные сокамерницы прошли перед павочкиными глазами. Большинство совершенно не понимало, что происходит, и в этом было ее преимущество перед ними, это давало ей возможность не сойти с ума в атмосфере общего безумия. Арест не был для нее, как для большинства арестантов 37-го, шоком, она не считала, что попала в «нашу советскую тюрьму, где сидят только враги». Ей следователь не мог бы сказать фразу, которую услышала другая моя себеседница, актриса И. Когда ее привели на допрос (дело происходило в Москве на Лубянке), следователь показался ей знакомым, что он немедленно и подтвердил. Вот видите, – сказал он ей с укоризной, – как вы плохо себя вели. Связались с врагом народа. А если бы не это, мы бы с вами по-прежнему могли бы у Н., -он оказался другом ее приятельницы, – чай пить. Впрочем, это «знакомство» совершенно не помешало ему устроить И. зверское следствие.

У Павочки никакого шока и никаких иллюзий не было. Поэтому на вопрос следователя: чего она ждет для себя, она ему прямо ответила: – только бы не тюрьма, так надоели камеры, уж лучше лагерь.

В их камере 37-го года кого только не было: монахиня, старая большевичка с дореволюционным стажем, обычная хорошенькая молодая женщина, на которую донес собственный муж, инженер какого-то завода. Испугался, того, что она в гостях что-то по легкомыслию «ляпнула», и сам поспешил на нее донести, а потом прислал ей письмо в тюрьму, прощения просил.

Павочке хорошо запомнилась и одна колхозница, немка. Она попала в Россию вместе с мужем, который был в Германии в плену во время перовой мировой войны, там сошелся с ней и привез домой.

«Она была такая голодная, что когда ее привели, она так набросилась на тюремную еду, что у нее начался заворот кишок. Врача вызывали промывание желудка ей делать. Совершенно нищая, зима, а она в одной кофтенке и юбке. Она так замерзла, что даже говорить не могла. Мы ей дали из одежды, кто что мог, и когда она пришла к следователю на допрос, то гордо ему сказала: а я к вам сегодня без лаптей пришла. Пять лет лагеря она получила. И как о детях убивалась, просто вспомнить страшно».

***

Много лет, кроме нескольких книг, единственным источником знаний о ГУЛАГе была для меня память моих собеседников. Каждый, кто оказывался на моем месте, хорошо знает, какой это ненадежный источник, как много с годами искажается, обрастает мифами, легендами. И меня поражало, особенно, когда я примеривала это в какой-то мере на себя, а мне казалось, что и у меня память неплохая, каким образом можно было запомнить такое количество имен, дат, судеб, как это сумела Павочка. Конечно, были единицы, для которых, как для Евгении Гинзбург, память становилась средством выживания – отложить, спрятать как можно больше в ее « подвалах », чтобы потом рассказать, написать. Но и у Павочки, которая никогда не собиралась ничего писать или сознательно «запоминать», память оказалась на удивление трезвой и точной. И я совсем недавно, когда уже начала писать эту главу, получила новую возможность в этом убедиться. Я думаю, что у Павочки замечательная природная память подкреплялась еще и тем, что на нее не действовали столь хорошо мне уже знакомые механизмы вытеснения: шок от ареста без всякой вины, непонимание происходящего, ощущение абсурдности и ирреальности. Чрезвычайно травматично действовали на память и перенесенные физические пытки, например пытки бессонницей, одурманивающие сознание.

(Вот характерный пример такой потери памяти. Когда-то в начале 80-х я записывала рассказы Раисы П. , которая была угнана в Германию, а после войны осуждена за то, что там «изменила Родине». Она очень подробно описывала мне свое тяжелое следствие, причем мучили ее именно бессонницей – по несколько суток не давали спать, но она говорили, что все равно не подписала признания в измене родине. Она подчеркивала, что именно сознание того, что следователю не удалось ее сломить, давало ей силы переносить лагерь. В начале 90-х годов ей удалось получить в архиве КГБ свое следственной дело. И она позвонила мне в состоянии шока: « Я несколько дней не могу придти в себя, потому что я увидела в деле свою подпись».

Конечно, тут мог быть подлог и обман следователя. Но скорее всего, произошло другое – находясь в тяжелейшем состоянии, она все-таки подписала, но сознание всячески вытесняло это. Может быть, именно поэтому этот вопрос играл для нее такую большую роль, ведь очень многие спокойно рассказывали мне о том, что они все подписали, а она всегда подчеркивала, что она – нет, не подписала).

А еще более травматично действовало на память, если людям приходилось давать показания на других – на близких, на друзей, на сослуживцев. И тут Павочке повезло – три предыдущих ареста и ссылка были для нее хорошей подготовкой, да и следователю уже не нужно было от нее ничего нового – это был просто новый виток еще более жестких репрессий, направленных против таких, как она и ее брат. К тому же Павочку арестовали в последние дни 36-го года, и хоть она и провела в следственном корпусе ярославской тюрьмы больше 9 месяцев, ее следствие закончилось до лета 37-го, то есть до того момента, как началось массовое применение пыток. Поэтому она их не испытала на себе, а только видела, во что превращают на допросах других. Слушая все эти истории, я становилась почти фаталисткой: подумать только, какую роль в судьбе могли сыграть месяцы и даже недели. Механизм репрессий вращался с разной скоростью и жизнь или смерть зависели от того момента, когда ты попадал в его шестеренки. Кого-то арестовали поздно и не успели осудить до падения Ежова, Павочку – наоборот – рано, и эта случайно фактически становится спасительной.

У Павочки , насколько это было возможно в тех обстоятельствах, трезво смотревшей на происходящее, особенный ужас вызывали те, кого она называла «ортодоксами».

«Летом 37-го, когда мое следствие уже закончилось, в нашу камеру втолкнули новенькую – красивые синие глаза, слегка вьющиеся волосы, прекрасно сшитый костюм, только на груди уродливая дыра – видимо там раньше орден был прикручен и его с мясом вырвали (при поступлении в тюрьму все полагалось снимать). Она вошла, села и так спокойно начала есть баланду, которую нам только что выдали. Нет, истерики у нас были редки, никто не плакал, не рыдал, но что бы вот так! Даже я, столько раз арестованная, в первый день ничего есть не могла. А она, как ни в чем ни бывало… Я уже потом, спустя несколько дней, когда она стала со мной разговаривать, спросила ее – как же она могла, только войдя с воли в камеру, сразу начать есть баланду? А она мне ответила: „ Это наша советская тюрьма. И раз в ней такой порядок, его надо соблюдать“».

Эту женщину звали Фира Кац, она была партийный работник из Ярославля. И следствие у нее было типичным следствием 37-го года, так что она скоро в буквальном смысле смогла своей кожей ощутить, что это такое – наша советская тюрьма.

«Когда она вернулась с первого допроса, на котором ее еще не били, только угрожали, она спросила меня, впрочем, вероятно и сама уже догадывалась: Я слышала крики в соседнем кабинете, это что? А я ей: А это, Фира, бьют. Но даже потом, когда ее избитую, после многочасовых стоек буквально вносили в камеру, она все равно старалась никому не показывать своих страшных опухших ног и кровоподтеков – ведь так в советской тюрьме быть не должно».

Павочка просто не могла выдержать этой непоколебимой веры в советскую власть, и однажды, в сердцах крикнула ей: Вам и 10 лет мало. Вам 15 просидеть надо, может быть, тогда поймете!»

Рассказ про партийного работника Фиру Кац я слышала от Правочки несколько раз, и, конечно, не сомневалась, что это совершенно реальный персонаж, как и все люди, о которых она вспоминала. Но буквально несколько дней назад я получила полную возможность еще раз в этом убедиться. Мне в руки попалась «Книга Памяти» – список расстрелянных по Ярославской области. И как это бывает, я даже и открыла ее на нужной букве и совершенно машинально прочла: «Кац Эсфирь, родилась в 1902 году. Инструктор Ярославского горкома ВКП(б). Арестована 24.06. 1937. Расстреляна 31. 12.1937. Реабилитирована 19.07. 1957». Все совпало точно. Только в одном Павочка немного ошиблась. Повысила ей должность, ей казалось, что Фира была секретарем райкома. Но так или иначе, она принадлежала к партийной номенклатуре и это, как мы сегодня знаем, значило, что она приговор о ее расстреле должен был быть завизирован самим Сталиным. Более чем 40 000 человек были отправлены в в 37-38 годах на смерть с его личной санкции.

Но это не конец Павочкиной истории про Фиру. Ей, как мы уже знаем, не пришлось сидеть ни 10, ни 15 лет. Незадолго до своей гибели и, видимо, предчувствуя ее, она рассказала Павочке, что вначале, ничего не понимая, назвала следователю в подтверждение своей лояльности несколько десятков людей, знакомых, друзей, сослуживцев, дав таким образом на них материал. И только спустя какое-то время поняла, что она сделала, но уже ничего нельзя было вернуть. Единственное о чем она просила Павочку – если та останется в живых, найти ее сына. И наоборот, разыскать Павочкиных родных, если она уцелеет. Чтобы не потеряться, они (тюремный обычай) обменялись вещами – Фира дала Павочке свой шарфик, а та ей – варежки.

«Фиру вызвали из камеры в плохой день, – вспоминала Павочка. – Были такие дни, когда в тюрьме все затихало, и когда людей выводили из камер, почему-то становилось ясно, куда их уводили. Фира в камеру не вернулась, и через несколько дней Павочка отважилась обратиться к коменданту тюрьмы: „Кац, – сказала она, – куда-то перевели, а она по ошибке захватила мои варежки. Нельзя ли их вернуть?“ А он посмотрел на Павочку и произнес только одну фразу: „Она была и выбыла“. И все стало ясно». (Только через 20 лет, когда Павочка освободилась, она, наконец, получила возможность выполнить обещание, данное Фире. С большими трудностями она разыскала в Одессе сына Фиры, уже совсем взрослого и послала ему письмо – с последним приветом от матери, не рассказав, конечно, о том, о чем она рассказывала мне – о кошмаре следствия.)

Приговор

В январе 38-го получила и Павочка свой приговор. Не тройка ее судила, а как важного государственного преступника Военная коллегия верховного суда.

В ожидании приговора ее привели в небольшую камеру, и ее поразило, что весь пол этой камеры как ковром был усеян окурками. Обычно в камерах убирали, но тут видимо просто не успевали, такой шел поток, и неудивительно, что в ожидании решения своей участи люди курили.

«Когда входишь в новую камеру, начинаешь сразу смотреть на стены, ищешь какие-то записи. И на косяке двери я увидела выцарапанную фамилию „Лука Стреж приговорен к расстрелу“ и дату. Значит он здесь был два дня назад, а я ведь с его женой в одной камере сидела». (Я опять не устаю удивляться павочкиной памяти. Потому что в той же самой ярославской книге памяти нахожу: « Лука Стреж, директор ярославского резиноасбестового комбината. Расстрелян 30.12. 1937).

«И тут меня, – говорила Павочка, – охватил такой ужас, неужели, – подумала я, – это мой последний день? На столе я увидела свое обвинительное заключение. Мой следователь так спешил закончить дело, что не посмотрел сколько мне лет. Выходило, что я с десяти лет участвовала в повстанческих организациях. Но я была даже довольна, потому что надеялась, что это даст мне возможность опровергнуть всю эту липу».

Но когда Павочку ввели в зал, где заседала военная коллегия, на нее никто и не взглянул. Да и странно было бы этого ожидать – при таком конвейере. Все члены коллегии были с красными от бессонницы глазами и только спросили фамилию, год рождения, а через три минуты уже вышли с напечатанным приговором – 10 лет одиночного тюремного заключения за «контрреволюционную троцкистскую деятельность».

«Конвоиры, который стояли около меня, сразу придвинулись, вероятно, думали, что я тут же свалюсь. Но у меня совсем никаких чувств не было, только странное такое равнодушие».

И тут произошло нечто удивительное. Нарушив все правила, к ней в камеру вошел начальник тюрьмы. Это было невероятно, потому что персонал тюрьмы в камеру никогда не входил. И войдя, спросил, не нужно ли ей чего-нибудь. Павочка попросила чаю, и охрана действительно принесла ей через несколько минут чай. На всю жизнь она запомнила этот жест человеческого участия «среди такой клоаки, среди такого зла».

Да, и с этим я тоже сталкивалась много раз – с невероятной человеческой благодарностью. Ни один самый маленький человеческий жест в звериной обстановке не был забыт. Может быть, отчасти этим и обьяснялось потом нечто для меня совершенно непредставимое: я видела, как иногда бывшие заключенные поддерживали отношения и с бывшими начальниками своих лагерей. (Однажды в альбоме у одной из моих собеседниц, 10 лет просидевшей на Колыме, я обратила внимание на фотографию, сделанную на крымском курорте. На фоне пальмы были сфотографированы две еще довольно моложаво выглядящие женщины и обе неплохо одетые. Внизу стояла дата – Ялта 1961 год. И только пристально вглядевшись, можно было обнаружить, что все-таки выражения лиц у них разные – у одной тупое и самодовольное, а у другой явно со следами пережитых невзгод. «Это я с моей начальницей лагеря, – пояснила моя собеседница. – Уже лет семь после освобождения прошло, я поехала в Крым отдыхать и там ее встретила. Ну и сфотографировались на память». И увидев ужас в моих глазах, успокоила: Она конечно самодурка была, но баба незлая, были гораздо хуже»).

Павочкина история другая. Нет в ней никакого примирения и всепрощения. Память, как видим, у нее была прекрасная и она никому ничего не забыла. Но именно поэтому не забыла не только проявлений звериного, но и человеческого.

Начало срока. Евгения Гинзбург.

Павочке не грозил этап, отбывать срок ей назначалось тут же, в знаменитой ярославской тюрьме.

Там же окажется и Евгения Гинзбург, автор одной из лучших книг о тюрьме и лагере «Крутой маршрут» (будущая близкая подруга Павочки), и немецкая актриса Карола Нейер (о ней пойдет речь в одной из глав этой книги). И еще несколько моих будущих собеседниц, но в тюрьме они не увидят друг друга.

Я нашла описание этой тюрьмы в книге Гинзбург (собственно именно поэтому я ее запомнила).

« Значит, Ярославль. Это был худший из возможных вариантов. Я много наслышалась… об одиночном корпусе Ярославской тюрьмы, построенной Николаем Вторым после революции 1905 года для особо важных политических заключенных. И в наше время, продолжая традиции прошлого, Ярославский политизолятор приобрел славу места с усиленным режимом… И вот мы едем по улицам Ярославля… Видим Волгу… Машина резко сворачивает вправо. Нас вводят в большой тюремный двор. Это Коровники, знаменитая Ярославская тюрьма. Трехэтажная, багрово-красная кирпичная могила с высоченными деревянными щитами вместо окон… Мы непростые преступники. Мы особо важные, государственные. И нас провожают в одиночный корпус, отгороженный высокой стеной и массой дозорных вышек даже от остальной, обычной тюрьмы.

Мы перешагиваем порог, за которым нам суждено около двух лет быть заживо погребенными».

В Ярославской тюрьме Павочка пробудет не десять лет, как написано в приговоре, а полтора года, до лета 39-го. Но сейчас еще зима 38-го и их – несколько приговоренных к тюремному заключению женщин – ведут во внутреннюю тюрьму.

« Привели нас и мы зашли в большую комнату, а там пятеро таких здоровенных упитанных надзирательниц. „ Раздевайтесь!“ Всю нашу одежду они швырнули в кучу и выдали нам тюремную. Первой тюремное платье дали Гале Стадниковой, прелестной такой украинке. Юбка серо-грязного сатина, ни вытачек, ни оборочек, как мешок. Не помню даже, как она держалась. И кофта с полосами, как мешок. Галя посмотрела на себя и вдруг начала истерически рыдать. А я смотрю на нее и думаю: как же они обезобразили Галю! Неужели и я такой буду. Даже в такой момент так подумала… Я же была самой обыкновенной женщиной».

(Вот такие « мелочи», такие детали я жадно ловила во всех рассказах, и Павочка была и в этом смысле для меня очень важным собеседником. Ведь стремление выжить, не сломаться, несмотря ни на что, без реальной надежды выбраться из этих стен в ближайшие десять лет, складывалось часто из совершеннейших мелочей. Даже из реакции на чудовищную тюремную одежду, в которой десять лет тебя не увидит никто, кроме твоей соседки по камере или подглядывающего в глазок надзирателя. И мне было ясно, какая сильная «подпитка» шла от этих мелочей. Павочка вспоминает, как они заставляли себя заниматься физкультурой, ходить по камере – четыре с половиной шага от одной стены до другой; на какие ухищрения шли, чтобы мыться до пояса, ведь и это запрещалось правилами. Как ее соседка крошечный кусочек масла, который они получали раз в месяц, использовала в качестве крема для лица, и так далее…)

Из-за переполнения тюрем ни о каком одиночном заключении не могло быть и речи, и в камерах они оказались по двое. И какими трудными и даже мучительными не были бы взаимоотношения между людьми, которых заставили находиться в такой невыносимой близости друг от друга, все-таки это было общение и обогащение чужой жизнью и чужим опытом. Для них, лишенных всего, это был тоже важный источник энергии. Вначале у Павочки не обошлось без трагикомического эпизода. Во время описанной выше сцены переодевания в тюремную одежду, одна из ее соседок по камере в следственной тюрьме, сказала: Павочка, давай попросимся с тобой в одну камеру. (Вряд ли тюремное начальство благосклонно отреагировало бы на такую просьбу). Но и Павочка сразу ответила: «Да ты что, мы с тобой столько месяцев вместе просидели. Я уже всю твою биографию наизусть знаю. И еще 10 лет сидеть! Нет, я лучше с незнакомым кем-нибудь».

Павочке в результате повезло с соседкой, но с «кем-нибудь незнакомым» можно было получить очень тяжелый случай, как это произошло с Любовью Григорьевой, сидевшей одновременно с Павочкой в той же ярославской тюрьме. Ее соседка сошла с ума после следствия, на котором она дала показания и против собственного мужа, и против многих других. В результате совместное сидение с ней превратилось в такой ад, что даже тюремщики были вынуждены положить ее в тюремную больницу.

Павочкиной соседкой по камере оказалась немолодая полька, старая большевичка, сидевшая еще в царских тюрьмах. И хотя у них были явные идейные разногласия (имя Сталина не произносилось), все-таки Павочка от нее многому научилась.. Правда, она все время говорила, что нынешний тюремный режим по своей жестокости уж никак не может сравниться с прежним, гораздо более мягким дореволюционным.

Карцер

И в этом они очень скоро получили возможность убедиться. Впечатления от тюремного карцера даже и в павочкином богатом опыте занимают особое место. Карцер ей назначили якобы за то, что она « кричала в камере». Но этого конечно же не было. Разговаривать в камере можно было только полушепотом, и вообще их «душили тишиной». Просто всем им время от времени назначали карцер в качестве репрессивной меры, в независимости от того, как они себя вели.

Павочка попала в так называемый «холодный карцер» зимой.

«С меня сняли все белье, оставили только рубаху, юбку и лапти на голых ногах. Карцер был, как деревянный шкаф с огромными щелями и досками для сиденья. Из щелей шел невыносимый холод. Я сначала еще пыталась топать ногами, руками шевелить, а потом просто сидела, не двигаясь. Утром приходил дежурный и приносил кружку с ледяной водой, и от нее так ломило зубы, что я едва могла сделать два глотка. В последние дни он только наклонялся и смотрел, хлопаю я ресницами или уже нет, и уходил.

Я подсчитала, что просидела так 4 суток. И когда за мной, наконец, пришли и повели в душ, я сначала ничего не почувствовала, а потом мне показалось, что на меня полился страшный кипяток, так я за эти дни окоченела. В камеру я еще вернулась на своих ногах, а потом заболела, воспалились все лимфатические узлы. Такая боль была, что я кусала подушку, чтобы громко не стонать, а то снова бы отправили в карцер. В медпункт меня просто несли».

Насчет карцера в советской тюрьме проявляли изобретательность – соседка Павочки летом наоборот сидела в так называемом горячем карцере, где на нее надели шерстяную домотканую одежду и морили жарой, даже пить давали кипяток.

***

Во время одной из наших бесед я спросила Павочку: а на что они собственно говоря надеялись? На то, что выдержат в таких условиях десять лет? На то, что переменится режим? И Павочка в ответ сказала – ни на что. Просто надеялись, без всякой логики и без всякой реальной надежды на что бы то ни было. И тут я вспомнила фразу которую произнес в 37 году близкий друг Анны Ахматовой, Николай Пунин, который потом сам в начале пятидесятых умер в лагере: «Только, не теряйте отчаяния». Эту саркастическая фраза стала крылатой и я слышала ее от многих людей – раз уж нет надежды, то хоть отчаяние должно остаться.

И в самом деле, к лету 39 начались перемены – и в стране, и в судьбе узников ярославской тюрьмы. Сталин прекращает большой террор, Ежова сменяет прагматик Берия. С его приходом ГУЛАГ окончательно формируется, как гигантская хозяйственная империя подневольного труда. Зачем же без всякой пользы держать в тюрьмах молодых женщин, которые могли бы работать в лагерях. И в лагерях самых тяжелых. Они ведь все, как писала Гинзбург, опасные государственные преступники. У Павочки в приговоре тоже стоят страшные для лагеря буквы КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность).

Варлам Шаламов, автор знаменитых колымских рассказов, Павочка считала их самым правдивым изображением Колымы, сам осужденный за КРТД, так писал о судьбе людей, попадавших в лагерь по этой статье:

«Буква „Т“ была меткой, тавром, приметой, по которой травили… не выпуская из ледяных золотых забоев на шестидесятиградусном колымском морозе. Убивая тяжелой работой, непосильным лагерным трудом… убивая побоями начальников, прикладами конвоиров… Четырехбуквенный литер был приметой зверя, которого надо убить, которого приказано убить…».

На их делах, которые шли за ними, было жирно написано: «использовать только на тяжелых работах».

Этап. Встреча с братом.

Но пока ни Павочка , ни ее новые подруги, с которыми она познакомиться в вагоне, куда их погрузят для отправки в лагеря, не догадываются ни о том, что их ждет в лагере, ни куда их направляют. В седьмом вагоне, куда вместо тридцати запихнут 70 женщин заключенных из ярославской тюрьмы, Павочка познакомится и на всю жизнь подружится с Евгенией Гинзбург, которая так опишет и их тюрьму и этот вагон, что ее воспоминания станут одной из самых известных книг о ГУЛАГе. То, что их поезд идет в страшнейшее для заключенных место – на Колыму, они узнают только через мучительные недели пути, когда поймут, наконец, что подьезжают к Владивостоку.

(Это новую партию заключенных принимали Северо-Восточные исправительные лагеря, одно из самых огромных образований ГУЛАГа, где в этот момент находилось более 130 тысяч человек, из них 43 тысяч осужденных за так называемые контрреволюционные преступления. Они ехали заменять собой умерших от голода и непосильного труда в 37-38 годах, когда общее число заключенных в лагерях превысило 2 миллиона человек, а смертность только в 38-ом составила 6,7 процентов от всего состава.)

Во Владивостокской пересыльной тюрьме, собственно это была даже не тюрьма, а лагерь с огромным количеством бараков, где привезенные со всех концов страны заключенные ждали отправки на пароходе на Колыму, Павочка неожиданно встретила своего брата Ваню. Он тоже получил десять лет тюремного заключению, и тоже после полутора лет тюрьмы, ждал этапа на Колыму. Встреча их была совершенным чудом. Весь Павочкин этап повели на медицинское обследование, чтобы определить степень годности к лагерной работе, и в медпункте к ней неожиданно подошел какой-то человек и спросил, не сестра ли она Ивана Самойлова? Оказалось, что этот человек был с ее братом в одном этапе. И им с Ваней удалось встретиться у заборчика, отделявшего мужскую зону от женской.

Они успели рассказать друг другу о том, что с ними было в эти годы, и впечатления были сходные – следствие, тюрьма, карцер, этап. Брат отдал ей чудом сохранившуюся у него маленькую подушечку, последнюю память об их доме. Понимали ли тогда они оба, в какой степени им повезло? Ведь они оказались на Колыме летом 39-го года, то есть уже после того, как во всех лагерях прошли массовые расстрелы заключенных, осужденных, как они, за контрреволюционную троцкистскую деятельность, и живых с такой статьей оставалось совсем мало. Но и Ивану Самойлову не удастся избежать смерти. В 41 –ом году по лагерному доносу ему «состряпают» новое дело и все-таки расстреляют.

Много лет расспрашивая людей об их прошлом, я постепенно отучилась задавать пустые вопросы вроде: а какой момент для вас за все эти годы был самым тяжелым, а какой самым счастливым, но однажды, не удержалась, и все-таки спросила об этом Павочку. И вот что услышала в ответ:

После этой встречи ей ничего не удавалась узнать о судьбе брата. Ни на какие ее письма и запросы, которые она направляла после освобождения из лагеря, находясь в ссылке в Магадане, ответа не было. И вот однажды, это было уже вскоре после смерти Сталина, рядом с домиком, где они жили, остановилась машина, из которой вышел сотрудник МГБ. Он предъявил Павочке повестку о том, что ее вызывают в органы, и сказал, что она должна сейчас поехать с ним. А Павочка к этому моменту уже вышла замуж и родила сына, и сидя в машине рядом с молчащим сотрудником, она ехала, полумертвая от страха, уверенная в том, что ее ждет новый арест. Только теперь ситуация для нее была страшнее, чем прежде, потому что дома у нее оставался маленький ребенок. Но когда, едва живая, она зашла в кабинет, выяснилось, что ее вызвали затем, чтобы зачитать ответ на ее запрос по поводу брата. (Уже начинались новые времена). Только тогда Павочка узнала, что Ваня погиб.

« Вы ведь знаете, как я любила брата, и какой для меня это был удар. Но самое страшное, как ни тяжело об этом говорить, заключалось не в этом. Ужас был в том, что в первую секунду я почувствовала только облегчение – значит, меня привезли не для того , чтобы снова арестовать. И только потом я подумала о Ване. Вот во что меня превратил лагерь».

И в этом рассказе не было никакого ханжества, никакой позы. Павочка действительно ужаснулась тому, что с ней сделал страх, что с ней сделал лагерь, и это показалось ей самым страшным из всего, что ней было.

В начале 90-х Павочке удастся получить из Магадана следственное дело Ивана Самойлова. И в этом новом следственном деле 41-го года о ней уже не будет сказано ни слова. Там в Магадане органы НКВД не свяжут их вместе, как это было прежде, а Павочкин брат скажет в своих показаниях, что у него никого нет, ни родных и близких, и этим спасет сестру. «Если бы он меня назвал тогда – все, мне конец».

Лагерь. Лесоповал. Штрафная командировка.

Но все это будет еще очень нескоро. А до этого Павочке предстоит много лет – зимой работать на лесоповале, летом на сенокосе, почти все время на так называемых общих работах с редкими перерывами и послаблениями.

« Встаешь еще темно, дают черпак каши, только это и кашей назвать было трудно… И потом восемь километров туда – восемь обратно. Утром прикладываешь пилу к телогрейке, и ты ее холод уже чувствуешь, потому что телогрейка и штаны третьего срока, все свалялось, и ваты совсем нет. Идем в тайгу, и если на новое место, то кто-нибудь по очереди идет впереди, чтобы снег протаптывать. И погода была против нас, ведь стоило прекратить работу хоть на одну минуту, холод начинал пронизывать до костей, поэтому приходилось работать из последних сил – это хоть как-то согревало. На обед в лагерь не водили – слишком далеко. Возвращались мы уже в темноте и получали два черпака каши – за обед и ужин, и миску баланду, где одна крупинка за другой гонялась. Даже в баню водили ночью, чтобы не пропал рабочий день. Возвращаешься в барак в два часа ночи, а в 6 утра все равно подьем.»

(Совсем недавно Павочка сказала мне, услышав об очередном повышении платы за горячую воду и отопление, – все-таки уж мне –то могли бы не повышать. Я столько деревьев спилила в тайге, на двести лет отапливаться хватило бы).

Невероятно тяжело было на лесоповале, и летом на сенокосе было немногим легче, чем зимой в тайге, но можно было оказаться и еще в гораздо более страшном месте.

В 43-ем Павочка попала на так называемую штрафную командировку. Попала не за какую-либо провинность, просто так, как в тюрьме попадала в карцер. Во время войны началось очередное ужесточение режима, посмотрели списки, увидели Павочкину статью – КРТД и отправили.

« Этот штрафной лагерь назывался Мылга. Я туда попала еще летом, но вода уже ночью схватывалась. Там стояли чумы, якутов из них переселяли в дома, но они не хотели идти, и нас заставляли эти чумы разбивать. (Якутов силою помещали в совершенно чуждые для них условия, уничтожая не только привычную для них среду обитания, но и сам народ). Начальником штрафного лагеря был невероятно жестокий человек, которого даже с прииска убрали за жестокое обращение с заключенными (это и правда, трудно себе представить, потому что мало что могло быть страшнее колымского золотого прииска).

Становилось все холоднее, но нам ничего не давали, ни одежды, ни обуви. Когда возвращались в барак, тоже согреться не могли, там даже печек не было. И тут все мои друзья поднялись, начали хлопотать, упрашивать бригадиров, чтобы те подавали начальникам так называемые заявки – ведь не под крышу человек просится – на лесоповал, только бы уйти с Мылги».

И одной женщине с Павочкиного этапа, которая работала на кухне, удалось уговорить бригадира, это был уже освободившийся из лагеря бывший заключенный, попросить перевести в свою бригаду Павочку, и начальница лагеря, к счастью, согласилась..

« Когда я добиралась из Мылги, до „своего“ лагеря, мне казалось, что не дойду, свалюсь от голода и холода. Ведь зима, а надо тридцать километров пройти пешком. Но главное для меня было добраться до своих. Пусть и лесоповал, но я знала, что там будет Оля, там будет Соня, все равно будем вместе.

Когда меня спрашивают, что хуже – тюрьма или лагерь, – обьясняла Павочка, – трудно бывает ответить. И то, и другое, плохо. Когда я из лагеря вернулась, то часто говорила – пусть у меня будет самый лютый враг, но я и ему никогда не пожелаю лагеря. Но если бы на Колыме спросили, куда меня отправить – в тюрьму или в лагерь, я бы сразу спросила, кто будет со мной? Потому что дружба для меня самое главное. Я в лагере жила товариществом».

Когда в 39 их привезли в Магадан, на Павочку «положил глаз» лагерный повар и как- то организовал, чтобы ее оставили, и не отправляли со всеми в тайгу. Но когда всех подруг построили, чтобы отправить в этап, и Павочка увидела, что остается одна, она бросилась к охраннику и сказала ему, что ее имя просто пропущено в списке. И он, выругавшись, включил ее в список вместе со всеми – трудно было вообразить, что кто-то по своей воле хочет отправиться в ад. Но это был Павочкин способ выжить и, как мы видим, в ее случае он себя оправдал.

Может быть, я заблуждаюсь, но мне кажется, что лагерная дружба и взаимная поддержка были одним из главных женских способов выживания. Во всяком случае, такое отношение к дружбе к человеческим связям и спустя годы после освобождения, я встречала в основном у женщин. А Павочка тут особенно выделялась. В каком-то смысле, это был единственный доступный им способ сопротивления чудовищной уголовной лагерной морали, которая строилась по принципу: умри ты сегодня, а я завтра.

Слушая рассказы о том, как люди выживали в совершенно немыслимых ситуациях, я постепенно начала понимать, что есть несколько основных моделей поведения, присущих определенному типу людей. Одни невероятно подчеркивали собственную роль, представляя себя необыкновенной, сильной личностью, которая может победить всех и вся – и следователя, и уголовников. Другие,- их было большинство, – говорили о невероятном везении, о чуде, которое с ними произошло. Но были и такие, как Павочка, убежденные в том, что выжили благодаря поддержке окружавших их людей. Павочка жила именно дружбой, не любовью. Тюрьма и лагерь отшибли у нее желание физической любви, и она об этом говорила довольно прямо.

« Может быть, еще иногда вначале, в тюрьме, мне снились какие-то эротические сны, но очень редко. Чаще всего я видела во сне мою маму, почти всегда в виде нищенки, будто она на каком-то базаре денег просит у людей. Я просыпалась в холодном поту. А иногда просто миска сахара снилась или буханка хлеба».

Освобождение

Павочка освободилась в 46 ом, впрочем, настоящим освобождением это назвать было нельзя, она оставалась на положении ссыльной и никуда из Магадана деться все равно не могла.

Не все из ее подруг дожили до освобождения – умерла Ляля К., с которой произошла одна из самых страшных вещей, подстерегавших женщин в лагере – в тайге она попалась в руки уголовнику, который изнасиловал ее и заразил сифилисом. Покончит с собой и другая ее подруга –от страха, что получит новый срок, потому что в теплицах, где она работала, начался пожар. Но все-таки, Павочка считала, что женщины в лагере выживали легче, что они лучше приспосабливались к лагерным условиям, и что в большинстве своем и по возрасту были моложе мужчин. Самым старым из нас было максимум под сорок, говорила Павочка.

Освободилась она уже в 36 лет и по ее словам, была в страшном виде,- лицо черное, как у всех, кто «выходил из тайги», сама оборванная, юбка и телогрейка все в заплатах. Ее первый муж, как она узнала, погиб в 43 году во время взрыва, который произошел во Владивостокском порту. Жить не очень хотелось. Но постепенно, даже в условиях ссылки, она пришла в себя, познакомилась с таким же, как она, бывшим заключенным, вышла замуж и родила сына. Родила уже почти в сорок лет, после стольких лет тюрем и лагерей; я таких случаев кроме нее почти и не знала.

Но прошло еще чуть ли не десять лет, пока они с мужем, наконец, получили реабилитацию и смогли выбраться с Колымы.

И хотя жизнь в хрущевское и брежневское время пошла другая, все равно было трудно. Ведь Павочка не смогла ни выучиться толком, ни профессию получить. Никаких компенсаций или выплат за эти 18 лет ей не полагалось, а пенсия, назначенная ей в 60-е годы, почти равнялась моей тогдашней университетской стипендии, прожить на нее было трудно. Чтобы хоть под конец жизни выбраться из коммунальной квартиры, Павочка и ее муж снова пошли работать. Он на завод, а она в прачечную на выдачу и приемку белья. Снова, как в лагере, таскать тяжести – подсчитать вес тюков с бельем, так выходило по несколько тон в день.

Лагерное прошлое присутствовало в ее жизни постоянно, его никак нельзя было ни вытеснить, ни зачеркнуть. Оно не отпускало и мужа Павочки, чудом выжившего на золотых приисках Колымы, и выплескивалось в тяжелых приступах алкогольной тоски. Оно возникало и в неожиданно вырывавшихся лагерных словах- вроде: а ключи от камеры (вместо квартиры) у тебя? Павочка не могла писать воспоминания, она прирожденная рассказчица, но только рассказывать чужим было страшно, а свои все знали и так. И она справлялась с этим прошлым для нее характерным образом – продолжала жить навсегда завязавшимися дружескими связями, встречами, взаимопомощью, разговорами о прошлом.

И никак нельзя было себе представить, что жизнь может измениться, и начаться новая. В 80 лет…

Новая жизнь – в 80. В театре и в кино.

Но наступили новые времена и биография Павочки вдруг начала приобретать историческую ценность не только для тех немногих, кто интересовался этим всегда. Это не принесло ей материального облегчения, скорее наоборот, пенсия со всеми надбавками не составила и ста долларов в валютном эквиваленте, а единовременная компенсация за Колыму равнялась десяти долларам за каждый год лагеря. Ее компенсация была в другом.

На волне общественного интереса к прошлому один из известнейших московских театров «Современник», кстати тоже продукт хрущевской оттепели – решил инсценировать книгу Евгении Гинзбург. Традиций театр придерживался весьма реалистических – и скоро на репетициях столкнулся с тем, что актеры, занятые в спектакле, не знают, как им вести себя в камере, на допросе, в тюрьме, как вставать, как садиться. Стали искать очевидцев. Из тех, кто был тогда с Гинзбург, в живых оставалось немного и еще меньше тех, кто был бы в состоянии работать с актерами. Так Павочка оказалось в новой для себя роли – консультанта в театральном спектакле. Она была совершенно этим захвачена и часто звонила мне с рассказами о том, как и что она объясняет и показывает известным актерам, которых до сих пор видела только в кино или по телевизору. Слушая ее рассказы, я признаться, была в некотором ужасе и от того, каким образом режиссер спектакля собирается рассказывать о тюрьме и следствии. Мне казалось, что единственно возможный способ передать правду о том времени – это сделать спектакль в спектакле – показать возможность или невозможность для свидетеля рассказать о том времени сегодняшним актерам. На премьеру я шла с о страхом, и в общем тогда, в 89-м, мои опасения подтвердились. Происходяшее на сцене, как бы реальное следствие, как бы реальная тюрьма, актерский пафос – все мне показалось примитивной иллюстрацией в духе соцреализма , только с обратным знаком – то что раньше было черным, стало белым и наоборот. На премьеру кроме Павочки были приглашены многие из бывших репрессированных и многие из тех, с кем я разговариала, и чьи рассказы хранились на моих кассетах. Мне казалось, что со сцены веет неправдой, что этим людям такое не выдержать. Эффект был ровно обратный – они были в восхищении. Да, говорили они мне в антракте, именно так все и было. И я вспомнила, как прежде некоторые участники Отечественной войны, обьявляли правдой о войне фильм или книгу, от которых за версту веяло ложью. И совсем не всегда по коньюнктурным соображениям. Вероятно, механизм восприятия у бывших зеков был тот же, они видели не то, что происходило на сцене, а то, что пережили сами, тем более, что это было для них фактически первым сценическим воплощением лагеря и тюрьмы.

Спектакль уже некоторое время шел, а театр не спешил расставаться с Павочкой, и я хорошо понимала почему. Актеры в ней нуждались, она своим присутствием как бы превращала миф в реальность, помогая им играть то, что они играли. И тогда главный режиссер театра Галина Волчек вообще пошла на удивительный шаг. Она сделала Павочкино присутствие постоянным – ввела ее в спектакль, конечно, в эпизодической, почти немой роли, но все-таки ввела. Конечно, в свои восемьдесят Павочка не играла и не могла играть саму себя. Но она, выходя на сцену, всякий раз настолько погружалась в прошлое, в атмосферу ярославской тюрьмы, что это передавалось и настоящим актерам .

И у Павочки началась другая жизнь – надо только себе представить- по нескольку раз в месяц выходить на сцену перед московской публикой, а потом и перед американской , немецкой израильской, финской. Спектакль играли на Бродвее – и в самом деле фантастика.

Я желала Павочке, чтобы эта история с театром длилась как можно дольше, и я даже понимала секрет его заграничного успеха, но я не понимала, почему этот слабый спектакль идет уже десять лет в Москве с неизменно полным залом. И я решила показать его своей младшей дочери, ей было тогда тринадцать лет. Она прочитала книгу Гинзбург и я повела ее – не ради спектакля, а ради Павочки и всей этой истории. Повела и сама невероятно удивилась – зал был полон, я смотрела на людей, сидящих в зале, и видела в большинстве своем молодые лица, явно поглощенные происходящим на сцене.

И я саму себя поймала на странном чувстве – нет, конечно, спектакль за эти годы лучше не сделался, но произошел удивительный эффект – он стал все-таки в какой-то мере тем, о чем я говорила вначале – в нем видно было наивное и даже какое-то лубочное отношение к прошлому начала перестройки, когда всем казалось, что еще немножко, и все мы вместе зашагаем в светлое демократическое будущее – вот только распрощаемся с проклятым сталинским прошлым..

Не тут-то было.

Все оказалось гораздо сложнее, труднее, безнадежней. Так что этот спектакль вызывал в какой-то мере ностальгические чувства, конечно не по сталинскому времени, а по энтузиазму и оптимизму первых лет перестройки.

Понадобилось еще десять лет, чтобы появился единственный , на мой взгляд, фильм о сталинском времени, в котором физически ощущается агония сталинской эпохи, в который можно ощутить реальный запах времени. Это фильм лучшего, как мне кажется, сегодня российского режиссера Алексея Германа со странным названием « Хрусталев, машину» в котором изображаются несколько дней из жизни, военного врача, начальника госпиталя в последнюю неделю в конце февраля 53-го года перед смертью Сталина. И я чуть не упала со стула, когда Павочка несколько лет назад сказала мне, что Герман позвал ее сниматься у него в эпизодической роли. Она сыграла немного безумную мать главного героя, вернувшуюся из лагеря. Но я поняла, почему Герман, который так придирчиво относится не только к актерам, появляющимся у него хоть на секунду в кадре, но даже к самой мельчайшей детали, задерживая на сколько это понадобиться сьемку, если хоть один предмет не соответствует времени. Он просто увидел в Павочке то, что видела и чем я тоже «питалась» многие годы – эту удивительную способность не просто сохранять в памяти время, а каким-то образом материализовывать для других свою память об этом времени.