«Изуродованный идеал»: 75 лет выставке «Дегенеративное искусство» / Интервью с художником Семеном Файбисовичем

Автор – Антон Дубин

– Хотелось бы поговорить с вами, Семен Натанович, о различных формах существования художника в тоталитарных режимах – разных времен и степеней тоталитарности: о сотрудничестве с режимами, о молчаливом непротивлении им или, наоборот, противлении (что для художника вполне естественно), а также о художественно-политическом сопротивлении режимам.

Отправной точкой для нас послужит 75-летие выставки «Дегенеративное искусство», проходившей в Мюнхене параллельно с Большой выставкой немецкого искусства и, надо сказать, пользовавшейся – в сравнении с ней – куда большим посетительским спросом.

Чем для вас лично является эта выставка? Что вам видится ключевым? Стремление нацистов публично столкнуть сотни «уродств», изъятых из немецких музеев и галерей и нарочито небрежно вывешенных в Институте археологии, с тем, что показывалось в Доме немецкого искусства – и укоренить таким образом в массовом сознании единственно допустимую, корреспондирующую с установившимися порядками, «правильность» художественной практики? Антисемитизм (всюду, от каталога экспозиции до названий залов, где висели картины, и «сопроводительных» надписей на стенах маячила «еврейская тема»)? Личная месть Гитлера (чьи опыты в живописи не выдерживают никакой критики) крупным художникам? Или же – банальное желание поживиться: конфискованные нацистами «произведения дегенеративного искусства», как известно, ушли с молотка в Швейцарии (весомая часть, впрочем, не нашла покупателя и была сожжена – в Берлине в 1939-м, в Париже в 1942-м)? Вспоминаются в этой связи выдернутые из ртов отравленных газом евреев золотые коронки, а также присвоение и продажа имущества тех, кто был отправлен в лагеря смерти…

|

|

– Думаю, здесь все переплелось. В том, что Геббельс устроил для открытого показа в Мюнхене эту выставку (а потом это «безобразие» съездило и в другие города), действительно можно усмотреть «доверие» нацистской власти своему нацистскому народу: уж они-то, «правильные арийцы», разберутся и сделают «правильный выбор». Кроме того, нацизм крайне физичен, откровенен (наряду с тем, что мистичен), и в этом, в частности, его отличие от коммунизма, эдакого «мессианства»: «не мы завоюем мир, а идея, мы лишь ее орудие». Немцы открыто провозглашали величие своей нации через тело, о ханжестве и речи не шло, и, как мне кажется, расчет Геббельса в плане «Дегенеративного искусства» оказался правильным: немецкий народ увидит все это «уродство» и возмутится. Главный принцип, по которому подбирались работы для выставки, – «изуродованный идеал». В Германии господствовал культ тела, что в немалой степени проявлялось и в оппонировавшей «Дегенеративному искусству» выставке, и в лентах Лени Рифеншталь, где даже тела в майках возбуждают (ну, правильно, еще ведь солдат на свет побольше надо производить!).

А здесь – сплошные «искажения». Народ, конечно, валом валил – естественно, интересно. Но запрограммированное отвращение это у народа вызывало.

– Мне кажется, не стоит забывать о роли провокаторов на выставке: они вполне умело подзуживали толпу. И еще: готовясь ко второму круглому столу «Эстетика протеста» (Международный Мемориал, «Уроки истории», сентябрь 2012-го), я просматривал в интернете хронику тех лет и в итоге смонтировал на ее основе видеоролик: гитлеровская выставка (конечно же, в цвете!) и «Дегенеративное искусство» (разумеется, ч/б), зигующие немецкие девушки, костюмированное шествие под нацистскими флагами и прочее. Так вот: отвращения на лицах пришедших посмотреть на «изуродованный идеал» я лично не заметил – скорее, растерянность, непонимание, как себя вести. Кто-то даже пытался убежать от камеры…

– Ну, да, они такие дисциплинированные, им нужны указания… Кроме того, это ведь был уже 37-й год, уже было страшно, и они понимали, что надо «правильно реагировать». А как «правильно» – они, может, еще до конца не сориентировались.

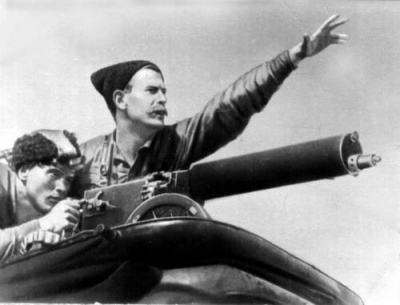

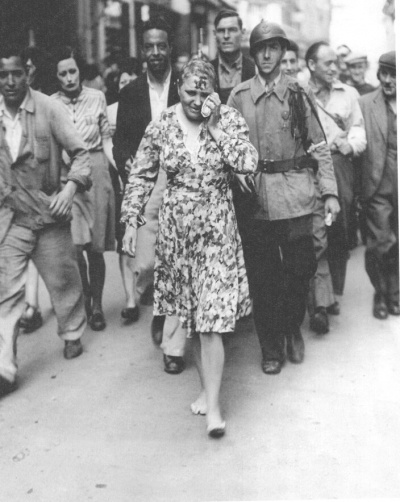

Хроника 1937 г. «Дегенеративное искусство» vs Большая выставка немецкого искусства

Немного вернусь назад, к сути выставки – как я ее понимаю. Заявленная в экспозиции «еврейская тема» была чисто пропагандистским ходом: из более чем 100 художников евреями были человек шесть (Кандинского, как известно, «записали» в евреи). Такая типично геббельсовская установка: чем вранье нахальнее, тем оно убедительнее. На выставке было представлено, в основном, немецкое искусство – экспрессионизм…

| Фотографии с выставки «Дегенеративное искусство» | ||||

|

– Любопытно, что Геббельс-то был совсем не против экспрессионизма, даже коллекционировал его, пока ему не «объяснили», что это «неправильно»…

– Ну, в Германии вообще культурный ценз был довольно высоким. Тот же Гитлер не был совсем уж бездарным художником. Но роман не получился – с идейно, как я понимаю, близким ему искусством: не взяли в венскую Академию художеств. Ну, а всяких «формалистов-актуалов» он сам терпеть не мог, вот и остался нигде и ни с чем. А это для мужика, жаждущего реализоваться, просто катастрофа. Отсюда и претензии ко всем «успешным», в том числе священная ненависть к «дегенератам от искусства».

Что же касается продаж конфискованных картин, то, на мой взгляд, это вполне созвучно советскому двурушническому опыту – когда церкви закрывали и взрывали, а иконами торговали.

|

|

|

– Был ли у «Дегенеративного искусства» какой-либо советский аналог?

– Прямого аналога не было и не могло быть. Нацизм в принципе прямее, откровеннее, нахальнее. А с другой стороны – доверчивее по отношению к собственному народу. Советской же системе свойственно ханжество, неназывание вещей своими именами, у нас ведь даже «секса не было».

Гитлер с Геббельсом, придумав «Дегенеративное искусство», рассчитывали на «здоровую реакцию» народа, и они ее получили. Здесь, если бы случилась подобная выставка, реакция была бы ровно такой же или даже круче – учитывая невысокий общекультурный ценз. Но – не дай бог что-то «эдакое», «неправильное» показать!..

– То есть публичное глумление – не в здешних традициях?

– Даже суды с Вышинским только извне воспринимались как глумление. Изнутри же это подавалось (и, соответственно, воспринималось «народом») как «борьба с его врагами». Не помню постановочных акций в этой стране – не «за», а «против». Может, дело в том, что Гитлер художник, а Сталин поэт – вот тот и нажимал на визуальные акции, а этот – на слова, которым здесь верят больше, чем глазам. Да, в общем-то, и «доверия» властей к народу такого не было. В отличие от нацизма, все немножко по-другому строилось: типа, мы лучше вас знаем, что вам показывать, а что нет.

– А разве публичное сжигание с помощью газовой горелки изображений Pussy Riot около Хамовнического суда – это «по-другому»?

– Если вы такой временной скачок делаете, то – да, сходство есть. Сегодня у «народа» возникло ощущение, что ему теперь «можно». Ему дали иллюзию того, что он теперь волен в своих изъявлениях, в том числе таких – и они даже приветствуются. Раньше ведь только маршировали на физпарадах и носили флаги да портреты вождей на демонстрациях, никаких альтернативных форм публичного самовыражения не было. А сейчас «народ» как бы спустили с цепи. И возникла «здоровая реакция», как у тогдашних немцев, сжигавших книги, глумившихся над живописью…

– История с разрыванием книг Владимира Сорокина и бросанием их в гигантский, специально сооруженный возле Большого театра унитаз – 10 лет назад – того же порядка?

– Разумеется. Вполне нацистский тренд.

– Поскольку воспоминания свежи – у Хамовнического суда в день приговора Pussy Riot 17 августа 2012-го я, в числе многих пришедших, был и, соответственно, «православные» и прочие активности видел своими глазами, а кусок «Намедни» 2002-го, посвященный Сорокину и Лимонову, как раз недавно пересматривал – я перескочил через Манежную выставку 1962-го, но хотел бы к ней возвратиться, поскольку событие яркое и тоже не обошедшееся без последствий. Хотя – она ведь не была запрещенной?

– Запрещенной не была, пока на нее не пришел Хрущев, но фактически и не открывалась: выставка существовала на втором этаже Манежа, и никто из посетителей первого – где шла выставка официального искусства – о ее существовании просто не подозревал. По версии, очень похожей на правду, Манежная выставка «авангардистов» была провокацией сталинских орлов – руководителей Союза художников: дескать, пускай выставляются, а мы возьмем и приведем Никиту Сергеевича, и он их… Что, в принципе, и произошло. А началась эта история с Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Тогда привезли, если не ошибаюсь, выставку современного французского искусства. Народ на нее валом валил: это было совершенно другое искусство, чем то, которым здесь потчевали, а тут такая щелочка образовалась в «железном занавесе». Воспряли дремавшие под большевистским спудом западнические настроения. Естественно, художники возбудились, особенно молодые. Ну и начали «искать себя» за границами соцреализма. Так примерно все началось.

Насколько знаю, никаких выступлений художников против власти, идеологии тогда не было, они просто позволили себе стать абстракционистами или еще какими-то -истами в русле процессов, шедших на Западе. Постепенно это движение набрало массу, и в художественных кругах наметилось противоборство новых веяний, представленных молодыми художниками, – и постсталинского официоза.

И, повторюсь, скорее всего, выставка в Манеже была провокацией этого постсталинского официоза: привести на выставку человека, который вообще ничего не понимает в искусстве, в жизни никогда ничего не видел, кроме соцреализма и «Грачи прилетели», довести его до крайнего возбуждения, до взрыва довести («пидарасы» – далеко не самое страшное, в чем руководитель компартии обвинил тогда «формалистов») и таким образом «прикрыть» весь этот «кошмар». Дальше проехались по литературе, и, как казалось многим, все закончилось. Но, на самом деле, было не совсем так: после случившегося потихоньку даже в официальном искусстве появились ростки формальной свободы, «свои» появились абстракционисты, скажем, Юрий Злотников, позже возникли «фотореалисты», и всякое стилизаторство расцвело – а в оппозиции к официальному искусству, включая неформально разрешенные формальные вольности, возникло нонконформистское.

– Каковы были последствия Манежной выставки для ее участников? Опять-таки, спрашиваю в сравнении с «Дегенеративным искусством»: Эрнст Людвиг Кирхнер покончил с собой, Эльфриду Лозе-Вехтлер подвергли насильственной эвтаназии, Отто Фройндлих был убит в концлагере, Пауль Клее умер в Швейцарии, не дождавшись гражданства, Эмилю Нольде запретили покупать масляные краски для картин (и тогда – тайком – он написал более тысячи акварелей), и т. д. Что происходило здесь? Как складывались дальнейшие судьбы художников? Действовал ли в отношении них запрет на профессию?

– Нет, прямого запрета не было. Но это не умаляет личной драмы художников, которых «били по рукам». Людей фактически лишили права выражаться в тех формах, в которых они себя заявили, которые стали естественной для них формой самовыражения. Тут в очередной раз проявилась гадюшная изворотливость советской системы: ты, типа, раскайся, перекуйся, а потом посмотрим, на что ты нам сгодишься… То есть – сломать, подавить человека, но эдак по-отечески… Убивать не обязательно – сам убьется, в том или ином смысле.

Однако есть и противоположный пример – Эрнста Неизвестного, который, напротив, расцвел в те годы, о которых мы говорим, вопреки легенде о «гонимости». Да, спорил с Хрущевым прямо на выставке, ну а потом покаянное письмо написал – это факт. И судьба его здесь складывалась вполне удачно: получал большие, важные заказы и выполнял их, вел богемную жизнь, которая другим и не снилась. Собственно, он всерьез обиделся на советскую власть, когда не он стал главным ее художником, а Вучетич. Он видел себя «гениалиссимусом» – и действовал соответствующим образом. Хотел «взобраться на броневик», но не удалось – вот он и «хлопнул дверью», уехал и «там» тоже был в полном порядке: попал в эмигрантскую «элиту», с выгодой строил из себя гонимого, борца с системой. Художественно же мало изменился. Остался советским художником с большевистским менталитетом – и при этом сделал хорошую карьеру. Просто вне иерархии актуального мирового искусства.

– Отъезд Неизвестного – это 1976-й, а двумя годами ранее в Беляеве случилась «Бульдозерная выставка»: впервые художники-нонконформисты, лишенные возможности выставляться, вышли со своими работами на открытый воздух – и были жестоко разогнаны.

– Да, это уникальное событие. То, что раньше тихо обитало в мастерских и подвалах, попробовало заявить о себе на открытом воздухе. Первый «выход в люди». Причем жестокий разгон инициировала и устроила милиция, а не ГБ. МВД и КГБ были тогда в отношениях примерно кошки и собаки, и это все знали. И так же, как в 62-м «правоверный» МОСХ подставил авангардистов, в 74-м КГБ, типа, подставил милицию. После акции «бульдозеры против художников и их искусства» поднялся большой шум по всему миру – а это же был детант, разрядка: программа «Союз-Аполлон» и все такое. Вот следствием шума и стал ряд «разрешенных» выставок – Измайлово, две на ВДНХ… И вообще теперь ГБ взяло присмотр над шалящими художниками в свои лапы, более нежные, нежели милицейские бульдозерные, вследствие чего и возникла Малая Грузинская – как место для перманентного «выпуска пара».

– Отношение к ней художников было неоднозначным?

– Однозначным со стороны официального искусства, но – очень разным со стороны нонконформистов. Понимая, что это гэбистская затея, многие ее бойкотировали, часть вообще уехала. Я там выставлялся, поскольку уезжать не хотел, а никаких других возможностей не было и взяться им было неоткуда – я не членствовал в Союзе художников и работал тогда архитектором.

Ну, да, гэбисты. Но они над всей страной присмотр вели. Можно подумать, в выставочных залах МОСХа на Кузнецком, где на однодневках выставлялись нонконформисты-члены Союза художников, презиравшие Малую Грузинскую, этого присмотра не было…

– Высока ли была степень политизированности тогдашних неофициальных художников?

– Это все неоднородно. Художники Малой Грузинской в большинстве своем считали себя незаслуженно недооцененными, не делающими ничего противоречащего «настоящему искусству». Они рвались быть признанными. А для меня и соцартистов-концептуалистов было естественно состояние «внутренней эмиграции», и никакая «лояльность» не подразумевалась: не было никаких позывов к «официальному», тем паче «всенародному» признанию.

Напомню, что, начиная с 62-го, так называемый формализм потихоньку включался в рамки официального искусства, то есть эти рамки формально становились шире. Просто там существовали запретные темы: религия, обнаженка, антисоветчина.

И «свобода» Малой Грузинской состояла в том, что две темы, за исключением антисоветчины, здесь были позволены. Дескать – видите, какое у нас «свободное искусство»: сплошь кресты да ню. Один подвальчик на страну, но все же… Вот примерно так пар выходил.

При этом различение «нашего» и «не нашего» – антисоветского, то есть – искусства со стороны официоза шло на каком-то уже «обонятельном» уровне. Словами сейчас это уже трудно объяснить – но тогда различия всем были ясны и без слов: никаких недоразумений не было и быть не могло. Скажем, булатовский портрет Брежнева на фоне неба, в котором герб СССР, а вокруг флаги пятнадцати республик – формально вроде бы ничего, отличного от плаката, но «обе стороны» прекрасно понимали и чувствовали, что это антисоветчина, а не «советчина».

Или у меня была забавная история… Одна из ранних работ первого цикла «Рейсовый автобус» называлась «Пассажирка». Такой, отчасти, приветик «Незнакомке» Крамского. Отвернувшаяся к окну девушка с сережкой, в беретике, ничего «такого»… Я еще тогда был молодой, и пару раз поддался на уговоры куда-то понести работы… В 1985 году проходил второй в СССР Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и знакомая подбила меня поучаствовать в фестивальной выставке. Ну, я и принес на выставком «Пассажирку». А там можно было слышать и видеть, как велось обсуждение. Председателем комиссии был скульптор Клыков (автор знаменитого памятника Жукова на Манежке – который с вытянутым хвостом). Все бойко все обсуждали, потом брали или отклоняли, а как внесли мою работу – гробовое молчание. Клыков обращается к членам совета – все как в рот воды набрали. Пришлось ему самому выступить: «Не в масштабе». Ну, то есть абсолютно нечего было дяденьке и другим дяденькам-тетенькам сказать – словами же ЭТО не выразить.

– А альтернативой Малой Грузинской, получается, был только апт-арт (квартирное искусство)?

– Да. И уже упомянутые выставки-однодневки на Кузнецком для нонконформистов-членов Союза художников.

– Появилось ли здесь после разгона «Бульдозерной выставки» жесткое политическое искусство?

– Прямой реакции не помню. Арт ведь не склонен к оперативности, это не журналистика. Но был Сысоев, у которого все искусство подчеркнуто антисоветское. Акции Рошаля-Федорова можно считать политическими высказываниями – но не прямыми. У Комара-Меламида был двойной автопортрет в стилистике профилей Ленина-Сталина – вполне прозрачная аллюзия. Или вот у Бориса Орлова сплошь флаги, орденские ленты, вымпелы и прочая советская военно-спортивная символика на то богатырских, то сисястых фигурах – эдакий скульптурный бурлеск. Явная игра «на понижение», где советское «высокое» становится комическим. И у меня такой был «Семейный портрет в интерьере»: мама чепурыжится в ванной, сыночек рядом на горшке, а в туалете примерно в позе «Мыслителя» восседает папа – автор, то есть. А позади на стене портрет генсека – только непонятно, какого: когда делал наброски к картине, обнаружил, что рыла всех генсеков одинаковые, и использовал это «сродство». В реальности в сортире висел портрет Хрущева, но на картине все, кроме рыла, обрезано – вот его и принимали за правящее в данный момент. Это было тем более кстати, что аккурат после создания диптиха (82 год) генсеки начали менять друг друга с невероятной скоростью.

Вроде, не было «прямой политики» и в акционизме тех лет – я имею в виду «Коллективные действия».

– Можно ли считать (вновь совершу временной скачок), что сегодняшняя российская власть, в сравнении с властью сталинской и нацистской, не нуждается в пропагандистском искусстве?

– Я думаю – нуждается и была бы очень рада такое искусство заполучить. Но большевизм и нацизм взросли на «больших идеях». А у сегодняшней власти в России никаких идей нет, она не предлагает никакой почвы, на которой что-то такое «пропагандистское» могло бы взрасти. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что современное искусство (в цивилизованном смысле) говорит на языке, который этой власти более-менее понятен: постмодернизм проник ведь во все поры российской реальности, так что не случайно благоволение Суркова к иным галереям современного искусства. С другой стороны, сегодня следует ожидать подъема «православного» искусства. Отсутствие новых идей заполняет идея фундаментализации православия как способа идентифицировать, объединить и сплотить нацию на почве мракобесия.

На этой почве возникают и поджоги изображений Pussy Riot, и казаки ряженые, которые не пускают людей на выставки, и, собственно, «православное» искусство. Тем более есть целая академия, где под руководством Глазунова ровно таких художников и готовят.

– Есть ли в сегодняшней России «дегенеративное искусство»?

– Для весомой части населения все, что не Глазунов-Шилов, – «дегенеративное искусство». Не нужно даже ничего придумывать. Достаточно натравить на такое искусство контингент, который будет плеваться, громить, жечь и т. д.

– Как быть в такой ситуации думающему, ищущему художнику?

– По мне – идти своей дорогой. Не гоняться за успехом всеми возможными способами, как это сегодня принято. Не быть в стае, а проживать собственную жизнь. Ну и, разумеется, сохранять внутреннюю свободу – а такая возможность есть всегда. Отчего же не пользоваться ею сегодня?..