Герд Кёнен. Каким коммунизм был в Китае?

Герд Кёнен. Пути решения: Случай Китая

Глава из книги «Чем был коммунизм?» – Vandenhoeck & Ruprecht, 2010. Сс. 107 – 113.

С 1964 г. с серией новых «отлучительных грамот» из Пекина резко разошлись пути двух ведущих держав мирового коммунизма – это, как следствие, привело к тому, что коммунизм перестал быть единым мировым движением, понимаемым как общественная формация особого типа. Теоретические формулы обозначали при этом принципиально разное отношение, с каким вожди обеих стран реагировали на каждый «большой скачок „капиталистических экономик“ вперёд», о чём отдельно высказался Эрик Хобсбаум

Началась череда межгосударственных и внутрипартийных конфликтов, которые имели саморазрушительную динамику, особенно в Китае под руководством Мао Цзедуна. Девятая и последняя «отлучительная грамота» против «псевдокоммунизма Хрущёва», принадлежащая перу Мао, содержит уже основные черты вердиктов, которые появились немного позже – и были сперва высказаны непублично, а после изменений в красном лагере – они уже открыто звучали в речах Мао, обращённых против главы собственного правительства Лю Шаоци и против всех партийных кадров и технократов, «идущих по капиталистическому пути»

Весь хаотичный путь революционного перелома в Китае в его маоистский период, несмотря на все фундаментальные исследования научного сообщества, до сегодняшнего дня остаётся неразрешимой загадкой. Согласно распространённой точке зрения, во многих аспектах кажется, что – в иной последовательности или более противоречивым образом – в Китае воспроизводились все фазы раннего советского развития – но не в смысле догматического повторения, а в смысле сходной логики действий и сбивчивой динамики процесса. Если влияние ста тысяч «контрреволюционных элементов», схваченных в ходе террористических кампаний, чисток в начале 1950-х гг. в городских центрах Китая, можно сравнить с продолжением гражданской войны, тогда относительно умеренная и успешная политика по отношению к крестьянству, розничным торговцам, ремесленникам и предпринимателям в первые годы скорее носила черты советской Новой экономической политики. Почти по сходным мотивам, как это было во время сталинского «великого перелома», уже в 1955 – 1956 гг. последовала фаза форсированной экспроприации и коллективизации, которые осуществлялись с помощью созданной структуры «народных коммун», вначале напоминавших колхозы. После обвинений Хрущёвым Сталина в «культе личности» и массовых репрессиях в 1956 г. маоистское руководство защитило наследие Сталина, выступив в критическом духе против его «ошибок», однако в том же году начало короткую «оттепель» (возможно, с учётом волнений в Восточной Европе). Лозунг Мао о «ста цветах», которым позволено было расцвести на полях социалистической культуры, отдалённо напоминал обещания сталинской конституции 1936 г. – следуя той же логике Большого Террора, это вылилось в новые чистки против лояльных, но критически настроенных интеллектуалов и против так называемых «правых уклонов» в партии.

Провозглашённый в 1958 г. «большой скачок вперёд» напомнил многим формулировки Сталина в годы «Великого перелома» 1929 – 1930, однако в отличие от советских пятилеток, в невероятно волюнтаристских формах он переворачивал идею о революционной самодеятельности масс и местных функционеров и их стремлении «переставить горы». Колоссальная мобилизация всех сил и ресурсов была направлена на великие земельные проекты (особенно применение рабочей силы при строительстве дорог и гидротехнических сооружений), что должно было сразу же повысить урожайность, в то время как импровизированная индустриализация снизу, характерным выражением которой были десятки тысяч никуда не годных «народных доменных печей», должна была создать условия для увеличения добычи железа и показателей выплавки стали. В духе этого новоявленные народные коммуны в единодушном порыве совмещали свою личную жизнь с радикально коллективизированной работой. Результатом стал, как и в СССР в конце коллективизации, величайший в истории голод

В то время как Мао, видя этот провал, казалось бы, ушёл в сторону и потерял своё влияние, председатель КНР Лю Шаоци и его заместитель Дэн Сяопин начали фазу осторожного возвращения и социал-экономической регенерации, которая – даже несмотря на внезапное прекращение обговоренной советской экономической помощи в 1962 г. – привела в течение двух лет к позитивным изменениям. Сама эта внутренняя разрядка стала поводом для хорошо срежессированного «ответного удара» Мао, начавшего «Великую пролетарскую культурную революцию» в 1965 – 1966 гг.

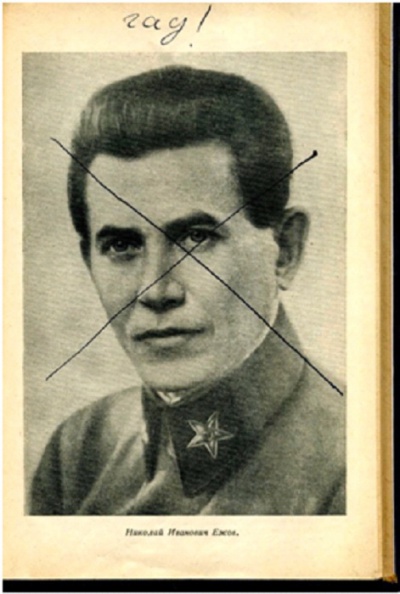

Она сначала проявлась как довольно односторонняя борьба за власть внутри партийной и государственной элиты, но под конец даже старые и верные боевые товарищи Мао задрожали перед ставшим абсолютно непредсказуемым, занявшим богоподобное положение вождём революции. С радикальностью Сталина во времена Большого террора, с помощью неформальной придворной камарильи и своей эксцентричной жены Цзян Цин, полностью подчинившей себе культурную политику, Мао разгромил не только собственные сплочённые партийные кадры, но и значительное число социалистов среди технических специалистов, и выработал особый гипер-харизматичный личный культ, который поддерживался молодёжью и «пролетарскими массами».

Энергия и карьерные амбиции любого молодого последователя канализировались в детские крестовые походы и кровавые столкновения красногвардейцев с красноармейцами и повстанцев-рабочих с другими повстанческими группами, а также в погромные открытые судилища, как на шабаше ведьм, над «старыми авторитетами», «ревизионистскими собачьими головами», «чёрными элементами» и т. д. – то же происходило и во время сталинских чисток. Вероятно, что здесь, как и в Советском Союзе 1937 – 1938 г., нужно было заплатить по бесчисленным старым счетам, восходящим к временам Гражданской войны – решение жалоб и трудностей сводилось к маоистским формулам, в то время как для выражения реальных проблем не существовало демократических форм или институциональных каналов (таких как студенческие представительства, профсоюзы или крестьянские союзы). В 1968 г. молодые носители Культурной революции с помощью армии, полиции и для этих целей рекрутированных оперативных боевых групп были обезоружены, схвачены, казнены или отправленны в ссылку в отдалённые районы и исправительные лагеря – целое потерянное поколение.

В некотором смысле «культурная революция» являлась кульминацией самого по себе беспрецедентного в истории 20 века ряда событий – Гражданских войн, революций, ставших потрясением для Китая. Рудольф Руммель говорит о периоде с 1900 по 1949 гг. как о времени, когда 18,6 миллионов человек умерло по причинам, главным образом, политическим, из них наибольшую часть жертв он зачисляет на счёт военных и националистов, затем 3,5 миллиона причисляет на счёт коммунистов и порядка 4 миллионов – японцев. Но ещё больше людей умерло от голода, эпидемий, насилия среди гражданского населения в городах, а также вследствие природных катастроф, что в итоге составляет 42 миллиона погибших. Создание Народной республики положило конец гражданским войнам, но дало начало новому циклу государственного насилия. Между 1949 и 1987 свыше 37 миллионов человек должны были стать жертвами политически обоснованного насилия, к ним можно прибавить 27 миллионов человек, умерших от голода в 1959 – 1961 гг. – итого 62 миллиона человек. Даже если эти данные неточны, то в любом случае, по Юргену Остерхаммелю, эту ситуацию можно охарактеризовать как «один из величайших примеров „демоцида“ в 20 в.»

Конечно, всегда необходимо иметь в виду, что эти убийственные социальные потрясения, объединённые понятием «революция», лишь отчасти вызваны государственным, политическим или армейским насилием. В Китае случались и «спонтанные» эксцессы – от действий местных вооружённых группировок и бандитских войн в 1920-е и 1930-е гг, до стихийных, чаще всего не поддающихся организации, акций времён Аграрной революции Мао или мрачных сектантских церемоний с применением пыток и убийств в эпоху Культурной революции. Последнее можно пытаться понять и поискать объяснения причин случившегося – в затруднённом карьерном пути для огромного числа школьников и студентов, в плохих условиях для работающих по длительному контракту в городах, в протестах беднейших районов против пренебрежения ими в планах государственного развития и т. д.

В недавнем и на сегодняшний день наиболее полном изложении истории Культурной революции, книге «Последняя революция Мао» Родерика МакФаркхара и Михаеля Шёнхальса все пути, в конечном счёте, ведут к центру власти, который какое-то время казался опустевшим. Предположительно, страдающий болезнью Паркинсона лидер революции действовал словно за стеклом, занимаясь бесконечными и сложными рокировками своих приближённых, выражая резкую «критику» или издавая«директивы», которые не были понятны даже его самым близким сотрудникам – не смевшим, однако, выразить своё несогласие

Конечно, история несводима к перечням жертв и социальных катастроф. В конце концов, одной из обескураживающих сторон европейской истории 20 века оказывается то, что периоды мировых и гражданских войн, времена депрессии, фашистской диктатуры отмечены значительным социально-экономическим, культурным или научным развитием. Не иначе обстоит дело с растерзанным Китаем времён Республики с 1911 по 1949 гг. – положение которого несмотря на череду войн / гражданских войн было совсем не столь безнадёжным, каким это потом представлялось в историографии, особенно коммунистической

Но вместо того, чтобы подводить циничный итог, в котором нет никакой возможной или «необходимой» связи между насильственными смертями того времени и более обеспеченной жизнью в настоящем, – лучше вспомнить о необходимости исторической дистанции, после которой смог проявиться потенциал этой страны. Мао должен был умереть в Китае, чтобы вслед за ним мог умереть маоизм. Чередующиеся вспышки страха, скорби, облегчения, которые сопровождали смерть Сталина в 1953 г., уже не проявлялись у гроба Мао в 1976 г. Тем более не было там того колоссального сочувствия, которон выплеснулись в январе того же, 1976, года во время спонтанной траурной демонстрации после смерти Чжоу Эньлая, первого премьера Госсовета КНР, – она приняла формы полуоппозиционной манифестации. В любом случае, усилия «Банды Четырех» сделать преемницей Мао его вдову – и в аппарате, и в, казалось бы, разделявших маоистские доктрины массах – никакой поддержки не нашли. Показательный процесс над ними, разыгранный годом позже, являлся одновременно актом отвержения Культурной революции. В резолюции 1980 г. её описали как форму «тяжёлой неудачи» партии, государства и народа Китая. Причём партия (как и в тайном выступлении Хрущёва в 1956) на первый план поставила свои «тяжёлые потери». Причём было особо отмечено, что эта «Культурная революция» (уже в кавычках) «была инициирована и проводилась товарищем Мао Цзэдуном». Его деятельность в качестве «Великого кормчего» – по формулировке Сталина, «на семьдесят процентов удачная, на тридцать нет» – оставалась, однако, частью наследия партии и государства

Таких идеологических рокировок стало меньше, когда государство и партия фактически признали Дэн Сяопина «маленьким кормчим» и продолжателем курса Чжоу, для того чтобы кратко и обоснованно перейти к той прагматичной политике «четырёх модернизаций», которая стала началом стремительного индустриального взлёта Китая. Хотя и с травматичным опытом, «Культурная революции» в итоге «запустила гораздо более глубокую культурную революцию – и именно ту, которую Мао стремился предотвратить»

Уже через год после смерти Мао с лаконичной откровенностью Дэн назвал исторические параллели своих реформ – с его слов, «Реставрация Мейдзи

На этой основе Коммунистическая партия могла подавлять жалобы и претензии возвращавшихся из ссылок, которые выражались в 1978 – 1979 гг. в «Стене демократии» и других формах, а десять лет спустя ещё раз – в требованиях демократических свобод и участия в управлении страной, выдвинутых новым поколением студентов – эти требования с симпатией поддерживались частью партийного руководства – и были подавлены на Тяньаньмэнь в июне 1989 г. С тех пор народная Республика Китай стала фактически тем, чем маоистский Китай никогда не мог быть – диктатурой модернизации и развития – понятие, несущее противоречие в самом себе – оно выливается в неутомимое убегание от собственных проблем. Рискованная эмпирическая формула «стабильности» означает и борьбу со скрытым социальным беспокойством, и восемь процентов экономического роста в год.

Перевод Натальи Колягиной, Ирины Щербаковой