Галина Орлова. «Карты для слепых»: политика и политизация зрения в сталинскую эпоху

Опубликовано в сборнике «Визуальная антропология: режимы видимости при социализме» под ред. Е. Ярской Смирновой и П. Романова, М., 2009, С. 57-105

Комментируя фотографию, на которой запечатлена слепоглухая писательница и общественный деятель Хелен Келлер, Дэвид Серлин, по сути, поднимает вопрос о пересмотре формата современной субъектности. На снимке, сделанном для Le soir в 1937 году, знаменитая американка, сопровождаемая компаньонкой, «разглядывает» витрины на Елисейских полях. Келлер снята в три четверти к зрителю так, что хорошо различимы ее лицо с закрытыми глазами и жест тактильной беседы. Таким образом «самая знаменитая слепая» занимает характерную для обитателя модернистского города позицию праздношатающегося зеваки, сосредоточенного на том, что видимо. Зримость слепоты женщины, сфотографированной возле витрины, – и на это обращает наше внимание Серлин, – не просто разрушает монополию визуальности в сфере маленьких повседневных радостей горожанки (горожанина), но и превращается в «эпистемологический вызов конвенциальному окуляроцентризму фланера» [Serlin, 2006. Р. 202].

Меня эта фотография заставила задуматься не столько о выходе за пределы доминантной субъектности эпохи современности, сколько о самой возможности помещения человека, находящегося вне актуального опыта визуальности, в позицию, визуальным опытом сформированную. Один из очевидных эффектов такого позиционирования – обнажение приема, проявление и выявление той конституирующей роли, которую позиция наблюдателя все же играет при производстве модерного субъекта. Тем самым, в визуальный, по сути, проект вносятся коррективы: быть горожанином, фланером, потребителем означает не столько видеть город в его движении, рассматривать себя в отражении витрин и глазеть на блага консюмеризма в витринном зазеркалье, сколько занимать позицию, обеспечивающую принципиальную возможность такого видения.

В том же 1937 году, на этот раз уже в Советском Союзе, журнал методистов и учителей географии «География в школе» опубликовал фотографию, на которой учащийся ростовской школы № 73 был изображен в профиль с указкой в руке возле электрифицированной географической карты для слепых (Ил. 1). О том, что дело происходит в специальной школе, карта модифицирована, а ученик ее не видит, можно было узнать, главным образом, из сопроводительной статьи [Маргалин, 1937. С. 85]. На снимке дефекты зрения были выведены за пределы видимости. А потому фотография почти не отличалась от череды школьников у карты – одного из узнаваемых визуальных клише тридцатых годов. На страницах центральных газет тех лет можно заметить фотоиллюстрации, изображающие возле географической карты не только школьников, но и вождей, делегатов, ворошиловских стрелков, стахановцев и прочих лучших людей эпохи. Очевидно, внутри советского порядка современности различимы свои визуальные объекты, предназначенные для приоритетного рассматривания.

В том же 1937 году, на этот раз уже в Советском Союзе, журнал методистов и учителей географии «География в школе» опубликовал фотографию, на которой учащийся ростовской школы № 73 был изображен в профиль с указкой в руке возле электрифицированной географической карты для слепых (Ил. 1). О том, что дело происходит в специальной школе, карта модифицирована, а ученик ее не видит, можно было узнать, главным образом, из сопроводительной статьи [Маргалин, 1937. С. 85]. На снимке дефекты зрения были выведены за пределы видимости. А потому фотография почти не отличалась от череды школьников у карты – одного из узнаваемых визуальных клише тридцатых годов. На страницах центральных газет тех лет можно заметить фотоиллюстрации, изображающие возле географической карты не только школьников, но и вождей, делегатов, ворошиловских стрелков, стахановцев и прочих лучших людей эпохи. Очевидно, внутри советского порядка современности различимы свои визуальные объекты, предназначенные для приоритетного рассматривания.

Они обнаруживают связь с базовыми конструкциями со-ветской субъектности, подобно тому, как парижские витрины становятся дисплеем для производства субъектности, характерной для западного общества эпохи современности. Географическая карта, безусловно, была одной из важнейших советских визуальных мишеней наряду с президиумами, воздушными праздниками в Тушино, панорамами строящихся городов. Освоение позиции специализированного наблюдателя позволяло выявить в человеке, находящемся возле географической карты, его причастность советскому. При этом физически видеть схематическое изображение земной поверхности было необязательно, о чем свидетельствует, например, снимок, помещенный еще в 1928 году на обложке просветительского ленинградского журнала «Гигиена и здоровье рабочей и крестьянской семьи» (Ил. 2). На нем два подростка, стоящие спиной к зрителю, на ощупь осваивали огромную рельефную карту страны, протягивая руки куда-то далеко вверх – на северо-запад.  «Ученики трудовой школы Института слепых изучают границы СССР» – поясняла подпись.

«Ученики трудовой школы Института слепых изучают границы СССР» – поясняла подпись.

Снимок, сделанный в 1930-е годы, отличается от фотографии конца 1920-х непроявленностью слепоты. Здесь учащийся спецшколы, по сути, помещается на место нормативного наблюдателя от картографии. Насколько это различие принципиально и значимо? Следует ли его объяснять одними лишь локальными обстоятельствами съемки, в том числе – уровнем профессионализма фотографа? Или же описывать как вариации внутри доступного современнику репертуара визуальных интерпретаций слепоты[fn]На западном материале репертуар репрезентаций слепоты – мифологических, сентиментальных, экзотических и реалистических – был описан Розмари Гарман-Томсон. Наименее дискредитирующими исследовательница назвала реалистические репрезентации [Gramond-Thomson, 2002. P. 58]. В какой степени помещение невидящего в позицию зрячего может репрезентировать слепоту? И не является ли сама возможность позиционного замещения одним из эффектов советского реабилитационного дискурса, снимающего принципиальные различия между слепыми и зрячими трудящимися?[/fn]? Делать ли при этом акцент на специфике профилей – социально-реабилитационном или же учебно-методическом – журналов, в которых появились фотографии? Или куда важнее соотнести разрыв в формах визуализации слепоты с серией стратегических изменений в советской визуальной политике первых пятилеток?

Интрига работы с этими фотографиями заключается еще и в не-обходимости их разгадывания, почти дешифровки: ведь в обоих случаях школьники изображены возле стенных географических карт, использование которых в тифлопедагогике уже в те годы было признано нецелесообразным и неэффективным для обучения детей с ограниченными возможностями по зрению. Специалисты рекомендовали, чтобы идеальный размер географической наглядности – будь то глобус, макет или карта, сделанная из папье-маше, наждачной бумаги, картона или гипса, выбитая чеканом или вышитая гладью, – не был велик, дабы обеспечивать возможность одновременного и целостного тактильного восприятия [Жаринова, 1933], [Использование, 1952]. Настенные карты вызывали скепсис профессионалов как раз из-за их радикальной неадекватности перцептивному опыту слепого и, по сути, – за следование стандартам визуально центрированного преподавания географии[fn]В неизбежном определении специального (и в частности, специального географического) образования относительно визуального формата производства и трансляции знаний можно различить характерную черту модерности, – эпохи, когда видеть означает знать. На это обстоятельство обращает внимание Бил Хьюдж, когда рассуждает о преимущественно визуальном конструировании расстройств и расстройстве зрения как фундаментальной форме недееспособности внутри скопических режимов современности [Hughes, 1999].[/fn]. Специалист по методике географии для спецшкол, Д.И. Зоричев, неоднократно указывал на «непригодность стенных карт, изготовленных по зрячему образцу» и отмечал, что «такие карты висят на стенах в школах слепых больше для красоты, нежели для действительного пользования» [Зоричев, 1934. С. 34].

А значит, понимание обеих заинтересовавших меня фотографий – очевидно постановочных, – исходя из одного лишь тифлопедагогического контекста, будет неполным. Необходимо признать, что каждый из этих снимков по-своему не столько воспроизводит обыденную образовательную ситуацию, сколько конструирует и выявляет ситуацию иного рода. Это ситуация, в которой невидящий человек может пользоваться и пользуется картой «по зрячему образцу», а грань между обозначенными Зоричевым режимами («для красоты» и «для действительно пользования») перестает быть очевидной.

Что позволило фотографу или же вынудило его отвести человеку с расстройством зрения место, предназначенное, для того, кто видит? Что представляло собой место у карты и карта как особое место в советской культуре 1930-х годов? Что можно и должно было увидеть при помощи карты? Как функционировали изображения, – и, прежде всего, фотографии, – на которых советский человек был застигнут возле карты? Каким образом позиция наблюдателя соотносилась и соотносилась ли вообще с позицией советского человека? Наконец, какова специфика производства знания о зрении и слепоте в сталинской культуре? Каково их стратегическое соотношение? Как осуществлялось их дискурсивное конструирование?

Формулируя эти вопросы, я переношу акцент с реконструкции истории создания и рецепции двух фотографий на построение аналитической и контекстуальной рамки, позволяющей работать с практиками (как дискурсивными, так и визуальными), которые задают условия возможности появления и понимания таких фотографий. При этом я намерена сосредоточиться на поиске стратегий проблематизации и политического использования зрения в сталинскую эпоху, анализе специфической позиции советского наблюдателя и уточнении роли визуальных технологий в структурировании идеологически маркированного перцептивного опыта. Опора власти на визуальные средства и конструирование новых оптических режимов здесь будут рассматриваться как значимые технологические и дискурсивные ресурсы, востребованные в ситуации перехода от утопического проектирования 1920-х к переживанию реальности воплощенной мечты в 1930-е годы.

Проектируя культурную историю зрения

У культурной истории зрения – а именно в рамках этого зыбкого поля, конституируемого сегодня за пределами привычного разделения дисциплин, я намерена анализировать специфику визуального опыта и оптические режимы сталинской эпохи – нелегкая эпистемологическая миссия: деконструировать одну из самых устойчивых психологических универсалий, – зрительное восприятие, – помещая его в культурный и исторический контексты. Выражаясь словами Мартина Джея, «восприятие вернулось – в постобъективистских, пост¬по¬зи¬тивистских и даже в постфеноменологических формах» [Jay, 1996. P. 2]. Однако длительная дискурсивная монополия общей психологии, психофизиологии и, отчасти, когнитивистики на концептуализацию визуальной перцепции вкупе с отсутствием альтернативных аналитических языков и моделей контекстуального исследования визуальности серьезно осложнили и отсрочили социогуманитарное изучение зрения.

Довольно симптоматично, что коллективная монография под редакцией Хола Фостера «Зрение и визуальность» (1988), с которой, по сути, начались визуальные исследования, предваряется попытками различить зрение как (психо)физический процесс (vision) и зрение как социальный факт (visuality). Впрочем, здесь вряд ли следует искать классическое противопоставление природы и культуры, ибо для Фостера «физическое зрение и социально, и исторично, а визуальность вовлекает и тело, и психику» [Foster, 1988. P. IX]. И все же проблематичность выбора между «двумя природами» зрения и необходимость уточнения его эпистемологического статуса продолжает определять позицию гуманитария по отношению к визуальному – будь то подчеркнутое неразличение физического зрения и визуальности, проблематизация самого разделения природного и культурного в визуальном опыте [Jay, 2002. P. 271] или же сохранение дистанции представителей социальных наук по отношению к зрению как к «чужому» предмету исследования[fn]Об этой дистанции не без удивления пишет Крис Дженкс применительно к социологии: «Однако социология, сама во многом являющаяся порождением дискурса модерности, довольно пренебрежительна к культурным окулярным конвенциям и в итоге становится чем-то неартикулированным в отношении визуального измерения социальных отношений» [Jenks, 1995. P. 2].[/fn].

В ходе изучения исторических режимов зрения вопрос о возможностях и пределах социального исследования визуального, быть может, достигает максимальной напряженности. А потому проектирование истории зрения, казалось бы, оживившееся в последние годы, не обходится без оговорок:

«Если я и упомянул об истории зрения, то только как о гипотетической возможности. Актуальное изменение нерелевантно ни зрению, ни восприятию, поскольку они не имеют автономной истории. Что изменяется, так это многочисленные силы и правила, составляющие поле, в котором происходит восприятие. И что определяет зрение в любой отдельно взятый исторический момент, так это не некая глубинная структура, экономическое основание или мировоззрение, а, скорее, функциониро¬ва¬ние скопления несопоставимых частей на единой социальной поверхности» [Crary, 1999. P.6].

Декларативно история зрения ориентирована на изучение локальных / контекстуальных конструкций визуального опыта и режимов видения, описанных Мартином Джеем как «скопические режимы» / «субкультуры зрения» [Jay, 1988], выявление мутаций и разрывов в них, анализ систем связности конкретно-исторического типа образности и порядка визуального, установление соотношения зрения и социального устройства, зрения и власти, видения и знания, позиции наблюдателя и визуальных режимов производства субъектности, оптики, интегрированного тела наблюдателя и оптического устройства [Crary, 1992. P. 2-4].

На практике исторические исследования визуальности, как правило, группируются вокруг изучения визуальных технологий[fn]Николас Мирзоев, например, предлагает определить визуальные технологии исключительно широко – как «любые формы устройств, предназначенных как для рассматривания, так и для оптимизации природного зрения, – от масляной живописи до телевидения и Интернета» [Mirzoeff, 2000. P. 3].[/fn] и «оптических протезов», рассматриваемых в их опосредующем влиянии на порядок зрения той или иной эпохи и переопределяющих условия дости-жения видимости. В этом ключе выдержаны работы о рационализации и унификации зрительного восприятия под влиянием линейной перспективы в Новое время [Панофский, 2004], о формировании посредством панорам и многочисленных оптических игр фантазматического и иллюзионистского видения в эпоху романтизма [D’Arcy Wood, 2001] или же об актуальном для наших дней замещении человеческого взгляда автоматизированным восприятием и синтетическим видением машины [Вирильо, 2004]. Словом, из трех доноров культурной истории зрения – истории чувствительности, визуальных исследований и исследований медиа – инструментальное влияние последних на изучение исторических режимов видимости оказалось наиболее заметным.

Вклад истории чувствительности в формирование исторических и культурных исследований зрения различим в переводе исследования восприятия из плана физиологии и общей психологии в план культуры, как это было задумано основателями Школы «Анналов» или предполагалось Аби Варбургом в ходе проектирования «исторической психологии человеческой выразительности» [цит. по Гинзбург, 2004. С. 57]. Именно в рамках истории чувствительности была проблематизирована перцептивная ситуация (к примеру, описана «визуальная отсталость» Средневековья [Февр, 1991]) и способы приобретения перцептивного опыта в конкретную эпоху (например, восприятие цвета [Finlay, 2007]), возник вопрос об иерархических порядках сенсорики (доминировании зрения, например, в буржуазной Европе – в том числе [Lowe, 1982]), а также началось изучение соотношения между спецификой перцептивного опыта и архитектоникой социального [Hoffer, 2003].

«Визуальный поворот» и появление визуальных штудий способствовали аккумуляции разрозненных идей, интерпретаций, исследований вокруг того «как мы видим, как мы способны видеть, как нам позволено видеть, как нас заставляют видеть» и как, исходя из этого, «мы различаем видимое и невидимое» [Foster 1988, XI]. Значит, в эту предметную область изначально были включены не только визуальная образность, но и акт видения («act of looking»), в котором различимы визуальное событие и «переживаемый» образ [Bal, 2003. P. 9], и визуальные практики. Поскольку само зрение обычно ускользает от рассматривания, одной из исследовательских и педагогических целей тех, кто работает с визуальностью, по крайней мере, личным педагогическим проектом Томаса Митчелла, становится принужде-ние зрения к «показу» себя, обретению видимости и доступности анализу [Mitchell, 2002. P. 166]. Решение задач такого рода, как правило, требует теоретического оснащения и сопровождается использованием феноменологических, психоаналитических или постструктуралистских подходов к видению, образу, визуальности.

В частности, подход, предложенный Мишелем Фуко для анализа оптического устройства дисциплинарных режимов Нового времени [Фуко, 1998; Фуко, 1999], оказался в наибольшей степени востребован в исследованиях, тяготеющих к историческому изучению зрения и его критике. В фукодианской системе координат взгляд, видимость, визуализация рассматриваются в их взаимосвязи с властью, знанием и производством субъекта в эпоху современности.

Используя эту концептуальную рамку, Джонатан Крэри описывает процессы, механизмы и эффекты конституирования визуального субъекта – наблюдателя – в европейской культуре позапрошлого века, понимая его одновременно как продукт и место пересечения конвенций, техник, знания и власти [Crary, 1993]. Лилиан Мактавиш на материале одного из канадских обществ естественной истории анализирует дискурсивный альянс, возникший между корпусом естественнонаучных знаний, искусством видеть (структурированным восприятием местности) и локальным моральным порядком (конструкциями «географического гражданства») [McTavich, 2006]. Но, может быть, наиболее последовательно политические эффекты зрения и видимости выявляет Тони Беннетт в исследовании, посвященном рождению (английского) музея. Для Беннетта музей – еще одно дисциплинарное пространство западной цивилизации, существующее наряду со школой, больницей, казармой, заводом. Это пространство спектакулярное, систематически-иллюзионистское, поддерживающее характерные способы видения, разглядывания и показа и порождающее «выставочный комплекс» – диспозитив особого рода, функционирующий в качестве дисплея социального порядка [Bennett, 1995]. Устройство и работа «выставочного комплекса» могут быть описаны при помощи концепта «политика зрения», имеющего особое значение для культурной истории зрения.

Если упоминание визуальной политики, как правило, отсылает к изучению конкретно-исторических порядков визуальных репрезентаций, то «политика зрения» вводит визуальную ситуацию и акт / способ видения в круг критического анализа. Использование этого конструкта позволяет сфокусироваться на оптических режимах, визуальных технологиях, позициях наблюдателя, визуальных знаниях и компетенциях, исследуемых в их связи с властью и социальными отношениями, существующими по поводу визуальности, а также теми отношениями, что опосредованы оптикой, зрелищем, очевидностью.

Советское как визуальное

Размышляя над «новой очарованностью» современного гуманитарного воображения способами видения и тайнами визуального опыта, Мартин Джей описал «пикториальный поворот» (pictorial turn), обосновывающий и аккумулирующий весь этот шарм визуального, как ротацию «господствующих метафор» («master metaphors»): «Модель «чтения текстов», которая исправно служила господствующей метафорой для постобъективистских интерпретаций самых разных явлений, сегодня уступает дорогу моделям «визуальности» и «зрительства» (spectatorship), отказывающимся быть переписанными всецело в лингвистических терминах» [Jay, 1996. Р. 3]. Последствия понимаемого таким образом эпистемологического сдвига – потребность пересмотра существующих областей исследования с учетом «невидимых» ранее визуальных практик и оптических режимов, а также необходимость установления новых соотношений между визуальным и текстуальным, – становятся заметны в сфере исследований «советского».

Точнее будет сказать, что переписывание советского прошлого, реальности, опыта в категориях визуального только начинается. Первый шаг в этом направлении уже сделали оба ключевых игрока, действующих на этом исследовательском поле. Слависты под редакцией Ханса Гюнтера и Сабины Хэнсген выпустили «Советскую власть и медиа» (2006), а культурные историки – сборник «Оче-видная история: Проблемы визуальной истории России ХХ века» (2008). А значит, самое время задавать вопросы о том, насколько эвристично / продуктивно описание советского как визуального, как и с какими издержками научным сообществом усваивается неприлично модный тренд, как осуществляется конструирование и предъявление массо-вой аудитории «скрытого континента» советской визуальности, наконец, что происходит с догматом о литературоцентричности советского проекта, мира и человека в условиях визуальной экспансии?

Быть может, одними из первых вопрос о связи зрелища и советской утопии, роли визуальных медиа в производстве советской реальности и политическом статусе визуальных технологий подняли авторы сборника-каталога «Фабрика снов Коммунизм: Визуальная культура сталинского периода» (2003), изданного к открытию одноименной франкфуртской выставки советского искусства (куратор Борис Гройс).

Разумеется, и до этого существовали работы, в которых выводы о специфике советской цивилизации делались на основе анализа визуальных практик и образов: архитектура рассматривалась как квинтэссенция советского символического порядка [Паперный, 1996], парковая скульптура – как форма «утопической социализации» [Золотоносов, 1999], московское метро и ВДНХ – как особые места утопии [Рыклин, 2002], сталинский кинематограф – как экран советского фантазма [Тейлор, 2002], плакаты – как ресурс визуальной пропаганды и инструмент антропологического проектирования [Bonnell, 1999; Боннелл, 2007; статьи Боннелл в этой книге]. Однако несмотря на изобилие визуальных данных, которыми оперировали авторы, сама визуальность оставалась как бы не в фокусе: она не про-блематизировалась, не историзировалась, не являлась специальным предметом исследования, язык ее описания оставался едва разработанным, а аналитические модели, позволяющие выявить и описать своеобразие видения, видимого, визуализации, отсутствовали. И даже там, где визуальные реалии, казалось бы, принимались в расчет – скажем, появлялись декларации об историчности зрения, тезисы о гегемонии визуальной пропаганды в СССР или же высказывания о научении советского зрителя в ходе просмотра изображений, как это было в «Иконографии власти» Виктории Боннелл, – визуальная образность рассматривалась и изучалась как особый род языка со своим словарем, грамматикой и синтаксисом [Bonnell, 1999. Р. 7, 10]

На этом фоне идеи Бориса Гройса о медиальном характере соц-реализма, радикализовавшего формальные поиски русского авангарда и завершившего переход от воспроизводства реальности к ее препарированию при помощи медиа, выглядели эвристичными [Гройс, 2003]. Они обещали выход за пределы исключительно семиотической рецепции визуального и тиражирования исследований визуальных репрезентаций туда, где может быть выявлена и контекстуализирована форма визуального медиума, проанализировано ее структурирующее воздействие на реальность / опыт и описаны эффекты политического освоения / присвоения этой формы.

Принципиальная для визуальных исследований работа – выявление антропологического и социального измерения визуальности – на советском материале сегодня проводится с фотографией. Так, Елена Петровская, разбирая фотографии Бориса Михайлова, сосредотачивается на анализе коллективной аффективности сообщества зрителей поздней советской эпохи [Петровская, 2003], Оксана Гавришина описывает советскую студийную фотографию как инерционную практику производства цивилизованных тел [Гавришина, 2007], а Ольга Шевченко и Оксана Саркисова обращаются к изучению роли семейных фотоархивов в оформлении различных по соци-альному масштабу воспоминаний о (советском) прошлом [Шевченко, Саркисова, 2008].

На примере исследований советской фотографии я рискну выделить ряд обстоятельств, способствующих формированию и поддержанию специализированных режимов анализа визуальности. Во-первых, исследовательский бум, наблюдающийся в последние десятилетия вокруг фотографии, не только способствовал ее превращению в насыщенный и исключительный в своей убедительности визуальный объект, но и существенно расширил репертуар теоретических языков и моделей анализа этой визуальной технологии. Во-вторых, фотография, вписанная в режимы современности и устойчиво с ними ассоциируемая, довольно легко поддалась помещению в конкретно-исторические и социальные контексты. Наконец, и это, как мне представляется, важно для ситуации изучения советской визуальности, фотография в отличие, скажем, от плаката была едва затронута семиотическими исследованиями, а под тезис о литературоцентричности всего советского не попала вовсе – в отличие от того же сталинского кино. Структурирование позиции и языка исследователя современными теориями визуального, контекстуальное описание ви-зуальных практик и технологий, а также способность занимать разумную дистанцию по отношению к лингвистически ориентированным моделям анализа вполне могут составить стратегический минимум, который позволяет реализовать проект визуальных исследований «советского».

Вопрос о величине дистанции по отношению к лингвистическим содержаниям, метафорам, методам, теориям важен для определения позиции визуальных исследований. При этом речь идет не столько о жестком противопоставлении визуального и текстуального – непродуктивность такого подхода была осознана довольно быстро, – сколько о понимании характера их соотношения. Так, Мартин Джей усматривает в «пикториальном повороте» наследие поворота лингвистического [Jay, 1996. P. 3], Норман Брайсон говорит о дискурсивном аспекте образа, поясняющем встроенность визуального в систему языка, Джон Тагг предлагает различать за «очевидностями» визуального (например, за достоверностью и объективностью фотографии) дискурсивные системы их производства [Tagg, 1993], а Томас Митчелл провокационно заявляет, что визуальных медиа – как автономных, свободных от влияния других перцептивных модальностей и языка – просто не существует [Mitchell, 2005].

Тенденция отказывать визуальности – без тени иронии – в праве на существование различима в исследованиях, проведенных на советском визуальном материале. Здесь время от времени встречаются случаи жесткого переписывания визуального в категориях языка, которые влекут за собой разрушение контекста и выпадение из поля зрения исследователя как самого зрения, так и тех практик, что задают условия возможности воспринимать и производить визуальные образы. Исследования такого рода выглядят разоблачениями визуальности, нацеленными на выявление ее подлинной – текстуальной – природы. Так, Евгений Добренко, характеризуя специфику самого иллюстрированного журнала страны – «СССР на стройке», – обвиняет его в «мнимой визуальности» и сокрытии за «визуальными процедурами» и «ничего не отражающей фотографией» вербальных операций [Добренко, 2007. С. 383]. Поводом для исключения насыщенного фотографиями и рассчитанного на рассматривание издания из визуального порядка становится опосредование восприятия советской действительности фотоизображениями, тренирующими зрителя «в контекстуализации и интерпретации “увиденного”» [там же]. Радикализация противостояния вербальности и визуальности, сюжета и монтажных стратегий поддерживает текстоцентричное описание советского фильма 1930-х годов. Например, Юрий Мурашов пишет об отказе кинематографа этой эпохи от визуальной специфики, о его ориентации на господство слова и сюжета, о подавлении визуального и даже о «воспитании визуальными средствами слепой зрительской аудитории» [Мурашов, 2002. С. 415], реализуя, таким образом, исследование визуальности без визуальности.

В деле разграничения визуального и текстуального гораздо более конструктивна, мне представляется, позиция Мартина Джея, уверенного, что в современных обстоятельствах «лингвистическое и дискурсивное не должны быть просто замещены изобразительным или образным, но, скорее, более замысловатым способом пропущены через них» [Jay, 1996. P.3]. Это реструктурирование исследовательской оптики позволяет работать с новыми для гуманитария гибридными объектами – Джей их называет «разглядываемыми текстами» и «читаемыми образами», – и дает доступ к анализу визуальности во всей полноте действий, конвенций, режимов, практик, имеющих визуальное измерение или существующих по поводу визуальности.

Примерно так мне хотелось бы поступить в моей собственной исследовательской ситуации: отталкиваясь от попавших ко мне двух фотографий слепых мальчиков у географической карты, описать контексты – медиальные, визуальные, дискурсивные таким образом, чтобы выявить практики и конвенции, которые обосновывают появление таких изображений и обеспечивают условия их видимости. Опираясь на гетерогенный материал визуальности 1930-х годов, – это и фотографии, и географические карты, и корпус гигиенических и офтальмологических знаний о зрении и слепоте, – я надеюсь сформулировать проблему изучения советского зрения как специфической дискурсивной конструкции, обнаруживающей связь с визуализацией утопии. Особое внимание я планирую уделить визуальным ресурсам и технологиям, которые в сталинскую эпоху использовались для моделирования зрелища преображенной жизни и структурирования визуального опыта советского человека. Меня в равной степени будут интересовать как стратегии производства и навязывания позиции советского наблюдателя, так и способы инвестирования власти и знания в создание визуальных режимов, поддерживающих и подтверждающих видимость советского.

Фотография тридцатых: гегемония репродукции

Обе фотографии, спровоцировавшие меня на путешествие по визуальным контекстам тридцатых годов, были опубликованы с промежутком почти в десять лет в журналах, никогда не имевших специального статуса иллюстрированных изданий[fn]Сергей Морозов пишет, что единственным иллюстрированным журналом, публиковавшим фотографии во времена военного коммунизма, было «Пламя» (Петроград) [Морозов, 1957]. Фотограф Николай Петров вспоминает, что в первой половине 1920-х поместить фотографии можно было лишь в иллюстрированном приложении к «Красной ниве» [Петров, 1957]. С 1926 года возобновляется выпуск «Огонька», затем – «Прожектора». Эти журналы имели статус иллюстрированных. В начале 1930-х к ним добавляется самый фотографический журнал страны – «СССР на стройке»[/fn]. Эта форма – репродукция – на рубеже 1920-х и 1930-х годов стала главной формой существования советской фотографии [Сартори, 2006. С. 146], полностью дестанкизированной, «предназначенной для газетной страницы, но не для выставки уникальных работ» [Деготь, 2002. С. 119]. В это время все ведущие советские фотографы переходят на должности фоторепортеров, а снимки – даже помещенные в газете или, прежде всего, именно они – предельно эстетизируются и множатся.

Для оформления медийного статуса советской фотографии особое значение имел 1928 год, события которого затронули как технологию (было закуплено оборудование для цинкографии, позволявшее перейти от невнятных и немногочисленных иллюстраций середины 1920-х годов к изготовлению качественных клише), так и идеологию производства фотоизображений (были сформулированы директивы о переводе фотолюбительства в рамки рабселькоровского движения, закрепившие и статус фотографа, и формат потребления его продукции). Комбинация технологических и политических усилий указывает на выраженный интерес власти к этому визуальному медиуму и его возможностям[fn]К 1931 году, когда «Правда» опубликует статью, в которой утверждается, что «фотография часто сильнее обычной газетной информации или разоблачительного материала», можно будет говорить о формировании идеологического запроса на выявление и политическое присвоение фотографической формы[/fn], а стремительно растущий уровень компетенции «человека с фотоаппаратом» в деле визуализации советского – на превращение фотографии в средство для определения советской точки зрения на реальность и выявления условий видимости преображенной действительности[fn]Фотографии так называемых «солнечных цехов» (фото Н. Скурихина, Н. Петрова, Д. Дебабова — Ил. 3 – и другие), появившиеся на страницах центральной печати в годы 2-ой пятилетки, производили видимость преображенного пространства советского труда и стали важной частью советской иконографии[/fn].

Для оформления медийного статуса советской фотографии особое значение имел 1928 год, события которого затронули как технологию (было закуплено оборудование для цинкографии, позволявшее перейти от невнятных и немногочисленных иллюстраций середины 1920-х годов к изготовлению качественных клише), так и идеологию производства фотоизображений (были сформулированы директивы о переводе фотолюбительства в рамки рабселькоровского движения, закрепившие и статус фотографа, и формат потребления его продукции). Комбинация технологических и политических усилий указывает на выраженный интерес власти к этому визуальному медиуму и его возможностям[fn]К 1931 году, когда «Правда» опубликует статью, в которой утверждается, что «фотография часто сильнее обычной газетной информации или разоблачительного материала», можно будет говорить о формировании идеологического запроса на выявление и политическое присвоение фотографической формы[/fn], а стремительно растущий уровень компетенции «человека с фотоаппаратом» в деле визуализации советского – на превращение фотографии в средство для определения советской точки зрения на реальность и выявления условий видимости преображенной действительности[fn]Фотографии так называемых «солнечных цехов» (фото Н. Скурихина, Н. Петрова, Д. Дебабова — Ил. 3 – и другие), появившиеся на страницах центральной печати в годы 2-ой пятилетки, производили видимость преображенного пространства советского труда и стали важной частью советской иконографии[/fn].

Тем не менее, современные исследователи разделяют конвенцию о маргинальном статусе фотографии в визуальной культуре сталинской эпохи. Так, Розалинде Сартори пишет о «падчерице культуры», «фотографической засухе» и даже о «фотообнищании прессы» в 1930-е годы [Сартори, 2006. С. 159], а Елена Петровская – об отказе от фотографии во времена соцреализма, по крайней мере, о вытеснении фотографической «грамматики» факта и детали под тотализирующим напором унифицирующей сталинской эстетики [Петровская, 2003. С. 50-53]. Фотографическое изобилие тридцатых, место, в котором его можно обнаружить – газета – и прагматика ежедневного использования фотографии остаются невидимыми с позиции истории искусств, сфокусированной на достижениях конструктивистов, и не представляют интереса для того, кто анализирует устройство фотографии поверх конкретно-исторических контекстов ее функционирования. Но они исключительно важны для понимания специфики визуальной политики предвоенной эпохи и выявления той оптики, что навязывала фотография в газете (и отчасти в журнале), действовавшая под красноречивым лозунгом «Покажем народу его достижения!», массовому советскому читателю.

Временные границы фотографического бума в центральной советской печати определены довольно четко – это 1931–1937 годы, когда огромные синеватые клише могли занимать до трети полосы «Правды» или «Известий». Визуальная бедность изданий 1920-х[fn]Об уровне полиграфических возможностей и способах использования фотографии в начале двадцатых позволяют судить воспоминания о профессиональном дебюте одного из ведущих фотокорров «Известий»: «Каково же было мое горькое удивление, когда на другой день я развернул газету: портреты, правда, были опубликованы, но в виде… перерисовок пером. Тоновые клише печатались тогда только в журнале “Красная нива”» [Петров, 1957. С. 14][/fn] и лаконичность послевоенной печати подчеркивают уникальность фотографической ситуации 1930-х[fn]Примечательно, что ни разу за всю советскую историю «Правда» и «Известия» не повторили опыта тотальной визуализации 1933-1937 годов (разве что в конце 1950-х, во времена «второй утопии», фотография идет к восстановлению утраченных было позиций)[/fn]. Это было время удачного соединения идеологического запроса (желания увидеть советский проект воплощенным), с верой в силу фототехники и адекватным уровнем ее развития (повышением качества типографской печати; осознанием связи между технологией производства фотоизображения и идеологическими целями; овладением искусством «перевода актуальных тем на язык зрительных образов»).

«Правда жизни»

Упомянутое «овладение искусством перевода», – то есть усиливающуюся тенденцию визуализировать то, что само по себе не визуально, – Николас Мирзоев назвал «одной из самых поразительных черт новой визуальной культуры» конца ХХ века и одной из отличительных особенностей постмодерна [Mirzoeff, 2000]. Тем не менее, советские фотографы тридцатых годов имели богатый опыт визуализации абстрактного, невидимого и даже несуществующего. Череда прекрасных снимков на страницах центральных газет позволяла почти непрерывно переводить будничное в разряд возвышенного и обогащала визионерский опыт столкновения с реальностью осуществленной мечты[fn]Фоторепортажи, отражающие ход покорения Арктики, эффективно и эффектно переводили значимое для власти событие в символический план, как это, например, было с визуализацией полярной экспедиции Шмидта в 1937 году (Ил. 4)[/fn].

По мере того, как фотография превращалась в востребованный способ показа «нового лица советской страны», из кадра, предназначенного для центральной печати, пропадал негатив. Так, еще в 1927 году «Комсомольская правда» публикует снимки беспризорников и периодически пополняет рубрику «фотокритика», которая прекращает свое существование в начале 1930-х. Параллельно со старых фотографий исчезают враги народа, которым больше не будет места ни в пространстве памяти, ни в советской реальности [King, 1988]. Бинарная схема проектирования советского универсума в га-зетных фотоиллюстрациях тридцатых дает сбой: искусство светописи используется для того, чтобы сделать видимым мир, который не отбрасывает тени. Это мир солнечных цехов и сталеваров, мудрых вождей и светящихся счастьем колхозников, новостроек и изобилия. Фактически «советское» приравнивается к фотографическому и приводится в соответствие с его свойствами.

По мере того, как фотография превращалась в востребованный способ показа «нового лица советской страны», из кадра, предназначенного для центральной печати, пропадал негатив. Так, еще в 1927 году «Комсомольская правда» публикует снимки беспризорников и периодически пополняет рубрику «фотокритика», которая прекращает свое существование в начале 1930-х. Параллельно со старых фотографий исчезают враги народа, которым больше не будет места ни в пространстве памяти, ни в советской реальности [King, 1988]. Бинарная схема проектирования советского универсума в га-зетных фотоиллюстрациях тридцатых дает сбой: искусство светописи используется для того, чтобы сделать видимым мир, который не отбрасывает тени. Это мир солнечных цехов и сталеваров, мудрых вождей и светящихся счастьем колхозников, новостроек и изобилия. Фактически «советское» приравнивается к фотографическому и приводится в соответствие с его свойствами.

Эффекты фотографической сборки Катерина Деготь различает и за пределами фотоизображения, в устройстве самой реальности:

На родченковских фотографиях парадов 1930х годов запечатлены тела, смонтированные в пирамиды и уложенные на плоскости в виде спортивных эмблем, причем напряжение поз значительно превышает напряжение взгляда фотографа: сама реальность обрела ракурс, а взгляд Родченко ее утратил [Деготь, 2002. С. 115].

Здесь уместно вспомнить тезис Бориса Гройса о переходе сталинского искусства от присущего авангарду некритического восприятия медиа как средства раскрытия реальности к обнаружению в них инструмента для препарирования этой реальности [Гройс, 2003]. В области фотографии этот переход означал утрату лефовских иллюзий относительно натуральности фотоизображения и, вместе с тем, активное использование эффекта его достоверности. Только теперь в снимке ищут не правду техники , а правду жизни: «Жизненная правда в снимке – его величайшая сила» [Колли, 1938. С. 12]. Уверенность конструктивистов в том, что «фотоснимок не есть зарисовка зрительного факта, а точная его фиксация» [Попова, 1923. С. 41], сменяется убежденностью иного рода. В 1930-е годы действительность в ее важнейших проявлениях надлежит не столько бесстрастно регистрировать, сколько выявлять и делать видимой, опираясь на знания и используя весь технологический и эстетический ресурс светописи: «Фотографируя явления общественной жизни, фоторепортер должен уметь видеть их и обобщать» [Колли, 1938. С. 9]. Обобщение становится главной стратегией перекодирования точного фотографического видения в правдивый показ советского мира и человека .

Артикуляция эпистемологических оснований фотографии 1930-х – обоснование ее правды «взятой из действительности жизни внутренней правдой», а не «натуралистической передачей деталей» [Жеребцов, 1932. С. 30], – способствует пониманию локальной специфики жанра, который находится на переднем крае спонтанного, объективного, документального, фактографичного. Я имею в виду фоторепортаж. Фоторепортаж предвоенного десятилетия, оцениваемый из другого времени, неизменно подвергался критике: «Даже в репортаже господствовали статичные режиссерски организованные кадры» [Морозов, 1957. С. 9]. В памяти, конечно же, всплывает байка о десятке дублей, сделанных при съемке «спонтанной» встречи друзей-летчиков, выхваченная из мемуаров фотокорров. Да и в уже упоминавшейся репортажной фотографии учащихся трудовой школы Института слепых, снятых за изучением границ Страны Советов, были заметны продуманная сценография и вольное обращение с «натуралистическими деталями» тифлопедагогики.

Однако, надо заметить, суждения о «ложном» репортаже всегда формулируются в рамках конкретно-исторических диспозитивов «фотографической истины». Так, фоторепортаж тридцатых годов кажется фальшивой инсценировкой шестидесятникам, оснащенным более совершенной техникой и убежденным в том, что «организация», «неестественность» и «нарочитость» не совместимы с правдой жизни, квинтэссенцией которой на этот раз являются «искренность» и «выразительность» [Королев, 1957; Гик, 1957]. Но тридцать лет спустя обесценивается уже «правда» искреннего и выразительного репортажа: те, кто делают социальную фотографию перестроечной эпохи, видят в своем предшественнике лишь показуху и продукт идеологического отбора [Колосов, 1989]. Одним словом, хороший по меркам эпохи фоторепортаж всегда ориентирован на поиски, фиксацию и показ правды, дискурсивный ландшафт которой всякий раз должен быть выявлен и определен заново.

Работа зрения

К середине 1930-х годов на фотографиях, размещаемых в газетах и журналах, все чаще появляются советские люди, выполняющие особую работу зрения. Ликующая публика на воздушном празднике в Тушино и сосредоточенные вожди на открытии канала Москва-Волга, сталевары-стахановцы и выпускники школы – все они заняты тем, что смотрят далеко за пределы фотографической видимости. Так, на снимке авиационного праздника в Тушино мы видим зрителей, но не само зрелище: его отраженное присутствие прочитывается в исключительной степени ликования на лицах публики или проступает в предельной концентрации внимания отдельных наблюдателей (Ил. 5). Подписи к фотографиям иногда вносят необходимую конкретику («наблюдают полет стратостата», «делегаты съезда изучают план пятилетки») и лишь подтверждают: так смотреть можно лишь на событие / объект особого значения.

Розмари Гарлар-Томсон настаивает на том, что всякий акт «при-стального всматривания» культурно специфичен и является важным ресурсом для визуального структурирования социального [Garland-Thomson, 2006]. Пристальное всматривание людей на фотографиях 1930-х годов включено в производство советского символического порядка хотя бы уже потому, что невидимые нам визуальные мишени (праздничные действа, речи вождей, планы, перспективы, достижения) являются воплощением этого порядка. Отношения между советским человеком и советским проектом на этих снимках переводятся в план видения и зрелища, а советское в человеке соотносится с качествами наблюдателя.

Розмари Гарлар-Томсон настаивает на том, что всякий акт «при-стального всматривания» культурно специфичен и является важным ресурсом для визуального структурирования социального [Garland-Thomson, 2006]. Пристальное всматривание людей на фотографиях 1930-х годов включено в производство советского символического порядка хотя бы уже потому, что невидимые нам визуальные мишени (праздничные действа, речи вождей, планы, перспективы, достижения) являются воплощением этого порядка. Отношения между советским человеком и советским проектом на этих снимках переводятся в план видения и зрелища, а советское в человеке соотносится с качествами наблюдателя.

Действительно, построение кадра и его композиция позволяют сделать объектами рассматривания и позицию наблюдателя, и сам процесс зрения. Медиальная функция такого наблюдателя очевидна: он делает присутствие зрелища убедительным, отраженно сообщает об исключительности наблюдаемого и включается в структурирование невидимого уже в нашем собственном опыте как принципиально доступного наблюдению. Джонатан Крэри, указывая на различие между зрителем и наблюдателем, подчеркивает встроенность последнего в предписанную систему возможностей, конвенций и ограничений [Crary, 1992. P. 5-6]. Советским наблюдателем, который также может быть определен как «эффект неизбежно гетерогенной системы дискурсивных, социальных, технологических и институциональных отношений» [Crary, 1992. P.6], оказывается тот, кто занимает предписанную позицию относительно идеологически маркированного зрелища, вовлекаясь при этом в производство видимости советской реальности.

На снимках советские наблюдатели запечатлены предпринимающими те или иные действия по улучшению видимости: кто-то козырьком приставил к глазам ладонь, кто-то наклонился вперед, а кто-то воспользовался подзорной трубой. Эти люди не просто смотрят, но контактируют с увиденным – жестикулируют, машут руками, смеются. Но, главное, все они проявляют к наблюдаемому исключительное внимание, которое фотографический стоп-кадр делает перманентным. Все тот же Джонатан Крэри, но уже в своей работе, посвященной истории внимания, полагает, что «смотрение на…» или «слушание чего-то» – это исторические конструкции и формы установления контроля над опытом современного человека, а формирование субъекта при помощи «обращения внимания» является специфической для эпохи современности проблемой [Crary, 2001]. Крэри интересовала возможность управления вниманием в условиях индуст-риализации и капиталистического производства. Однако тот же вопрос может быть задан и в отношении условий советского идеологического производства сталинской эпохи. Перевод «советского» в план визуального требовал специфических форм внимания, впрочем, как и умения выбирать между режимами видимости-невидимости.

Особый оптический режим – визуализация невидимого – должен был быть включен в арсенал визуальных компетенций советского человека, от которого постоянно требовалось видеть скрытое за горизонтом или маской, погруженное в пучину времени или затерянное в пространстве. Маргарита Тильберг писала о маргинальном для советской культуры 1920-х – начала 1930-х годов проекте расширения зрения [Тильберг, 2008]. Он был предложен художником, мистиком, теоретиком зрения Михаилом Матюшиным и предполагал сознательное использование возможностей дневного и ночного зрения, достижении панорамного видения и так далее. Но для того, чтобы достичь идеологически верного видения, тоже требовалась реорганизация зрения и, прежде всего, расширение способности к опосредованному визуальными технологиями восприятию невидимого. «Сквозь штрихи карты сегодняшнего дня мы вглядываемся в свое будущее, в грядущий день коммунизма», – так обозначил траекторию советского взгляда, скоординированного картой, популяризатор географии и путешественник Николай Михайлов. А этот человек знал толк в умении видеть при помощи карты, за что и получил в 1951 году Сталинскую премию (за книгу «Над картой Родины»).

Гражданину Страны Советов нужно было видеть невидимых врагов, результаты совместных трудовых усилий на пять лет вперед, заботу вождя, размах советской стройки или социалистической переделки природы. Поэтому неудивительно, что люди тридцатых годов, какими они запечатлены на снимках, нередко выполняют работу зрения, тем самым, визуализируя невидимое. А уже при помощи фотографии сама эта работа становится видна и приобретает особое политическое значение.

Место (для) карты

До сих пор речь шла о фотографиях, на которых наблюдатель попадал в кадр, а его визуальная мишень – нет. Когда же объект подчеркнуто советского взгляда появляется на фотографии, сомнений в его особом символическом статусе не остается. Как правило, это синтетический объект фотомонтажа, панорама (новой Москвы, советского Баку, большой стройки) или географическая карта. Что межу ними общего? Соразмерность масштаба и устройства советскому проекту, способность функционировать в качестве абсолютных визуальных мишеней, возможность визуализировать разом процесс становления и его результат. И еще. Каждый из этих объектов пред-полагает использование сложных техник наблюдения, опосредованного или комбинированного видения.

Так, на одном из снимков, опубликованных в середине 1930-х годов в «Правде», были запечатлены делегаты VII Всесоюзного съезда Советов перед электрифицированной картой индустриализации, буквально высвечивающей достижения советской индустрии (Ил. 6). Карта при этом функционировала как зеркало или экран особого рода, позволяющий увидеть, понять и оценить состояние промышленности. Каким образом и какого рода позицию навязывает географическая карта советскому наблюдателю? И как это место определяется на фотографии тридцатых годов?

Так, на одном из снимков, опубликованных в середине 1930-х годов в «Правде», были запечатлены делегаты VII Всесоюзного съезда Советов перед электрифицированной картой индустриализации, буквально высвечивающей достижения советской индустрии (Ил. 6). Карта при этом функционировала как зеркало или экран особого рода, позволяющий увидеть, понять и оценить состояние промышленности. Каким образом и какого рода позицию навязывает географическая карта советскому наблюдателю? И как это место определяется на фотографии тридцатых годов?

Как я уже отмечала ранее, в сталинской культуре географическая карта была одним из приоритетных визуальных объектов для специального рассматривания, о чем свидетельствуют фотографии из газет и журналов этой эпохи. На снимках далеко не всегда советский человек смотрит на карту – часто он изображается на ее фоне лицом к зрителю, – но географическая карта всегда «смотрит» на советского человека, определяя его позицию для всякого, кто рассматривает фотографию.

На фоне карты регулярно изображались агитаторы, рабфаковцы, курсанты, ворошиловские стрелки, советский актив, коммунисты-одиночки из Западной области и, конечно, школьники (Ил. 7). В момент съемки все они были заняты изучением – самой ли карты, политграмоты, Краткого курса истории ВКП(б), сталинской конституции или военной науки. Место, которое таким образом конституировалось возле карты, было местом просвещения, определяющим позицию человека на фотографии относительно знания и способов его постижения. Возможность такого позиционирования географи-ческой карты актуализируется к середине 1930-х годов, когда дискурсивный статус картографии возрастает, а сама карта начинает рассматриваться как форма аккумуляции знаний.

На фоне карты регулярно изображались агитаторы, рабфаковцы, курсанты, ворошиловские стрелки, советский актив, коммунисты-одиночки из Западной области и, конечно, школьники (Ил. 7). В момент съемки все они были заняты изучением – самой ли карты, политграмоты, Краткого курса истории ВКП(б), сталинской конституции или военной науки. Место, которое таким образом конституировалось возле карты, было местом просвещения, определяющим позицию человека на фотографии относительно знания и способов его постижения. Возможность такого позиционирования географи-ческой карты актуализируется к середине 1930-х годов, когда дискурсивный статус картографии возрастает, а сама карта начинает рассматриваться как форма аккумуляции знаний.

Карта нередко становилась фоном для изображения «знатных», «заслуженных», «настоящих» советских людей. Это могли быть индивидуальные или групповые снимки ударников, стахановцев, делегатов съездов, героев, народных поэтов (Ил. 8), пионерок, которые видели Сталина. Как правило, все они изображались на фоне карты СССР, поддерживающей их высокий символический статус и – одновременно, – вовлеченной в конституирование воображаемого сообщества[fn]В эпоху повышенного политического интереса к пространству и способам его освоения именно география и картография становятся в СССР медиатором, соединяющим воображаемое со-общество воедино на основе «технологий территориальности». Карты, бесчисленные картосхемы, географические картины и даже пейзаж, внезапно переставший быть непроле-тарским жанром, активно используются для визуального определения и натурализации советской Родины. Т. Виничакуль предлагает рассматривать технологии территориальности, создающие воображаемое сообщество пространственно, в качестве особого дискурсивного ресурса и дальнейшего развития интеллектуального проекта Б. Андерсона [Winichakul, 1994. P. 16]. О роли географических карт в конституи-ровании воображаемых сообществ и дискурсивном производстве нации см. также: Herb, 1997; Kosonen, 1999; Peckhman, 2002; Gugerl, Speich, 2002[/fn], а значит, функционирующей как место идентификации. Примечательно, что в послевоенные годы на волне развития краеведения и дискурсивного обживания «малой родины» появляются картины и фотографии с региональными картами[fn]См., например, картину В.М. Мариупольского «Вожатая» (1950).[/fn]. В течение всей сталинской эпохи съемка на фоне карты мира, как правило, была возможна только в присутствии вождя.

Карта нередко становилась фоном для изображения «знатных», «заслуженных», «настоящих» советских людей. Это могли быть индивидуальные или групповые снимки ударников, стахановцев, делегатов съездов, героев, народных поэтов (Ил. 8), пионерок, которые видели Сталина. Как правило, все они изображались на фоне карты СССР, поддерживающей их высокий символический статус и – одновременно, – вовлеченной в конституирование воображаемого сообщества[fn]В эпоху повышенного политического интереса к пространству и способам его освоения именно география и картография становятся в СССР медиатором, соединяющим воображаемое со-общество воедино на основе «технологий территориальности». Карты, бесчисленные картосхемы, географические картины и даже пейзаж, внезапно переставший быть непроле-тарским жанром, активно используются для визуального определения и натурализации советской Родины. Т. Виничакуль предлагает рассматривать технологии территориальности, создающие воображаемое сообщество пространственно, в качестве особого дискурсивного ресурса и дальнейшего развития интеллектуального проекта Б. Андерсона [Winichakul, 1994. P. 16]. О роли географических карт в конституи-ровании воображаемых сообществ и дискурсивном производстве нации см. также: Herb, 1997; Kosonen, 1999; Peckhman, 2002; Gugerl, Speich, 2002[/fn], а значит, функционирующей как место идентификации. Примечательно, что в послевоенные годы на волне развития краеведения и дискурсивного обживания «малой родины» появляются картины и фотографии с региональными картами[fn]См., например, картину В.М. Мариупольского «Вожатая» (1950).[/fn]. В течение всей сталинской эпохи съемка на фоне карты мира, как правило, была возможна только в присутствии вождя.

На фотографиях, а после войны на монументальных живописных полотнах, строители Турксиба, летчики, геологи и вожди изображены в процессе работы с картой: они дорисовывают последний участок железной дороги (Ил. 9), наносят траектории маршрутов или планируют наступление на природу в ходе ее преобразования. Манипуляции с картой во всех случаях имеют прямое отношение к активному воздействию на пространство и установлению над ним контроля[fn]Традиция описывать карту и картографию эпохи современности в категориях власти как изобретение в сфере установления новых форм контроля над пространством идет от Джона Харлея [Harley, 1988; Harley, 2001] и находит продолжения в работах, где проблематизируется визуальный, медийный и пространственный аспекты картографической власти [Woodб 1992; Monmonier, 1996; MacEachren].[/fn]. Такая форма визуального определения географической карты позволяет определить ее как место власти.

На фотографиях, а после войны на монументальных живописных полотнах, строители Турксиба, летчики, геологи и вожди изображены в процессе работы с картой: они дорисовывают последний участок железной дороги (Ил. 9), наносят траектории маршрутов или планируют наступление на природу в ходе ее преобразования. Манипуляции с картой во всех случаях имеют прямое отношение к активному воздействию на пространство и установлению над ним контроля[fn]Традиция описывать карту и картографию эпохи современности в категориях власти как изобретение в сфере установления новых форм контроля над пространством идет от Джона Харлея [Harley, 1988; Harley, 2001] и находит продолжения в работах, где проблематизируется визуальный, медийный и пространственный аспекты картографической власти [Woodб 1992; Monmonier, 1996; MacEachren].[/fn]. Такая форма визуального определения географической карты позволяет определить ее как место власти.

Наконец, групповые изображения советских людей – со спины, не в фокусе, темным силуэтом – за созерцанием гигантских, часто подсвеченных декоративных или пропагандистских карт позволяют сосредоточиться на самой карте, значимости ее видимости и работе зрения. На этих снимках вокруг географической карты – места зрелища – создаются иллюзионистские и визионерские миры преображенного и преображающего видения. Дэнис Вуд отмечал:

То, что карта, главным образом, может дать нам, – это реальность, реальность, превосходящую возможности нашего зрения… реальность, которую нам не достичь иначе, чем при помощи карты. Мы всегда картографируем невидимое или недостижимое или исчезающее, будущее или прошлое, то, что сейчас не доступно нашим органам чувств и, используя дар карты, мы превращаем все это во что-то, чем оно не является… в реальность [Wood, 1992. P. 4-5].

Право карты на легитимный разрыв с опытом непосредственного восприятия и, конечно же, – на достоверность и реальность пространственных репрезентаций делало ее незаменимой в эпоху больших утопий. Она позволяла перевести знания в столь желанный в своей убедительности визуальный формат, совмещая в себе схему и образ, насыщая советский проект реальностью.

«Посмотрите на карту!»

В 1926 году, за два года до появления первого снимка с картами для слепых, в период, когда география была исключена из учебных планов как устаревшая буржуазная наука, а новых карт хронически не хватало, Вальтер Беньямин разглядел в зеркалах левых искусств приближение советского картографического ренессанса:

Предстоит премьера пропагандистского фильма «Шестая часть мира»[fn]Фильм Дзиги Вертова, выпущенный в прокат в 1926 году, с опорой на физическую географию СССР рекламировал Госторг, экспортные товары и советский строй. Стратегия, избранная Вертовым, – географическое опосредование идеологических конструкций – в дальнейшем стала базовой для советского дискурса «о пространстве и природе».[/fn]. На улице, в снегу, пачками лежат карты СССР, которые торговцы предлагают прохожим… Географическая карта так же близка к тому, чтобы стать центром нового визуального культа, как и портрет Ленина [Беньямин, 1997. С. 75].

Прогноз немецкого философа сбылся к середине тридцатых годов. А в 1937 году, когда был опубликован второй снимок школьника у карты для слепых, на Всемирной выставке в Париже сразу два советских картографических произведения – декоративная карта «Индустрия социализма», изготовленная из уральских самоцветов, и первый том Большого советского атласа мира (БСАМ), который впервые должен был дать «подлинную картину мира на основе марксистско-ленинского анализа» [Кутафьев, 1935. С. 68], – получили медали, дав повод написать о «триумфе советской картографии».

Интерес власти к географической карте был каким-то образом связан с особым медиальным статусом последней – визуализацией невидимого и достоверной репрезентацией пространства вместе со всеми помещенными в него объектами. Человеку сталинской эпохи географическая карта указывала на пространство, где проекты, воплотившие дух советской утопии (пятилетки, «большая стройка», покорение Арктики, «великое преобразование природы»), были реализованы наиболее полно. За объективностью визуального образа, апеллирующего к авторитету науки, различим метод производства и препарирования реальности. Использование визуальных форм и способов получения картографического изображения для натурализации важнейших идеологических конструкций эпохи подтверждает, что этот метод был обнаружен и присвоен властью[fn]Так, например, для визуализации динамики коллективизации в СССР на карте для первого тома Большого советского атласа мира (1937 год) была выбрана цветовая шкала – от бледно-жёлтого до интенсивно-розового, – таким образом, что сплошная коллективизация был показана титульным цветом Страны Советов на политической карте, а значит, сама приравнена к советскому порядку.[/fn].

При этом советский поворот к карте не был ни мгновенным, ни синхронным, а охвативший жителей 1/6 части суши картографический оптимизм – не был бесконечным. Политическое, пропагандистское, риторическое, научное и образовательное открытие карты происходило на разных дискурсивных уровнях в течение первой половины 1930-х годов: в 1930 году началось реформирование картографического ведомства, в 1933 создается Институт БСАМ, в 1931–1934 идет подготовка к масштабной географической (а по сути – картографической) реформе в школе, наглядные карты и картосхемы активно используются в целях информирования и пропаганды, а картографические навыки в первой половине 1930-х становятся обязательными для советского человека [Орлова, 2004; Орлова, 2007]. На протяжении сталинской эпохи за картой признавалось исключи-тельное право на полноту и истинность знаний «о пространстве и природе», она рассматривалась как квинтэссенция географической специфики («альфа и омега географии») и оставалась фундаментом географического образования.

Кризис картографического оптимизма наметился в первой половине 1950-х, когда ученые признали ограниченность картографического метода:

Картографическое изображение природных явлений имеет свои пределы и некоторые явления совершенно нельзя изобразить на карте… Карта по своей природе не в состоянии дать полную географическую характеристику местности и показать явления в процессе их развития [Богомолов, 1952. С.96, 101].

Одновременно с этим под влиянием развивающегося туризма и реабилитированного краеведения советские педагоги пересмотрели отношение к доминированию картографически опосредованного восприятия мира на уроках географии: «Мир невозможно познать только по картам и рассказам учителя» [Булин, 1951. С. 23].

Но это случится потом. А в 1930-е годы еще только обнаруживаются дискурсивные тенденции – описывать результаты реализации советского проекта в категориях «новой географии» и замещать преображение советской реальности картографическим преображением, – способствующие усилению потребности в карте. Уже 7 ноября 1930 года газета «Правда» словами вождя призывает всех советских людей посмотреть на карту, изображающую запланированные достижения первой пятилетки, чтобы уже сейчас увидеть, как «пятилетка перекроила лицо страны». А четыре года спустя по уже отработанной схеме успехи индустриализации будут приравнены к успехам создания ее картографической видимости: «Во второй пятилетке нам предстоит на основе громадной строительной программы завершить создание новой экономической карты СССР» [Курский, 1934].

Пик официальных забот об усилении картографии и насаждении картографического видения придется на 1934 год. Весной в центральной печати развернется кампания по борьбе с картографической неграмотностью школьников и партработников, называющих Силезию островом и не умеющих отыскать на карте Москву[fn]Если вытеснение географии из актуальных дискурсивных пространств в 1920-е годы проходило под знаком «буржуазной науки», то в ходе кампании по борьбе с географической / картографической безграмотностью в категориях «буржуазного невежества» описывалось уже незнание географии. Советские неучи при этом сравнивались с фонвизинским Митрофанушкой, полагающим, что знать географию незачем, на то извозчик есть (Ил. 10).[/fn], а 16 мая будет опубликовано знаменитое «Постановление о преподавании географии в начальной и средней школе», с которого официально начнутся реформа географического образования и уважение к карте. Все это будет происходить на фоне удачного завершения челюскинской эпопеи.

Пик официальных забот об усилении картографии и насаждении картографического видения придется на 1934 год. Весной в центральной печати развернется кампания по борьбе с картографической неграмотностью школьников и партработников, называющих Силезию островом и не умеющих отыскать на карте Москву[fn]Если вытеснение географии из актуальных дискурсивных пространств в 1920-е годы проходило под знаком «буржуазной науки», то в ходе кампании по борьбе с географической / картографической безграмотностью в категориях «буржуазного невежества» описывалось уже незнание географии. Советские неучи при этом сравнивались с фонвизинским Митрофанушкой, полагающим, что знать географию незачем, на то извозчик есть (Ил. 10).[/fn], а 16 мая будет опубликовано знаменитое «Постановление о преподавании географии в начальной и средней школе», с которого официально начнутся реформа географического образования и уважение к карте. Все это будет происходить на фоне удачного завершения челюскинской эпопеи.

Освещение хода спасательной экспедиции стало беспрецедентным для советской печати тех лет опытом трехмесячного картографического сопровождения символического события, активного обращения к географической терминологии, номенклатуре, специфике, без знания которых сложно было оценить и масштаб происходящего, и меру советской героики. Географический язык на время спасательной операции превратился в официальный язык власти, а карта, к которой «надолго было приковано внимание множества людей нашей страны, объединенных в едином порыве», должна была стать инструментом для консолидации воображаемого сообщества.

Должно быть, массовая аудитория испытывала серьезные затруднения при обращении с картой (что и показала последующая проверка знаний). Исчисление расстояний, оперирование градусами и минутами было непосильной задачей не только для неграмотных / малограмотных, но и для тех, кто получил среднее образование в «безгеографические» 1920-е годы, когда из многих школьных программ география была исключена «за ненадобностью». Еще до окончания спасательной операции начнется битва за знание карты: изменения в образовательной политике последуют за политическим открытием географии и карты.

Реформа географического образования станет не только номинальной точкой приложения административных и политических усилий, направленных на производство и навязывание картографической оптики самым широким слоям населения, но и плацдармом новой политики в отношении карты, определившей соотношение видения, знания и власти в 1930-1950-е годы.

Форма карты: стенная учебная

В ходе реформы школьной географии объектом политической заботы стала ликвидация дефицита так называемой «географической специфики» и переопределение географии как «науки о пространстве и природе» [О преподавании 1934. С. 5]. Карта в наибольшей степени обеспечивала репрезентацию пространства, и из этого выводилось ее преимущество:

Никакое, даже самое подробное, описание не может дать того пространственного представления о размещении предметов и явлений на земле, какое дает географическая карта [Заславский, 1951. С. 3].

Сама карта при этом рассматривалась как «место», на которое наносят политику и экономику [Баранский, 1938. С. 428]. В образовательном дискурсе ей довольно быстро было отведено доминантное положение, закрепившееся в серии клише: «упор на карту», «карта есть альфа и омега географии» и так далее. Более того, сложилась ситуация, когда подтвердить свою приверженность политике партии и правительства географ мог по-своему – заявив об особой роли карты и организовав вокруг нее урок географии.

Поворот от текстоцентричности и статистики, господствовавших в школе 1920-х, к карте, от экономической географии – к физической поставил перед советскими методистами ряд неожиданных проблем: от формирования перцептивных навыков, позволяющих учащемуся, скажем, совмещать физико-географический образ и обществоведческие схемы [Н.Б., 1934. С. 96], до картографической эстетики. Однако игра политических идентификаций в значительной степени способствовала стремительной реорганизации учебного материала, переводу географических содержаний в визуальный формат, превращала работу с картой в каркас методики преподавания географии и позволяла называть географию учебным предметом, в наибольшей степени нуждающимся в наглядности [Баранский 1941. С. 43].

Обеспечение школы географическими картами – до революции карты, главным образом, закупались в Германии, а отечественной школы учебной картографии фактически не существовало [Цветков, 1933], – было возложено на главное картографическое ведомство страны[fn]В 1930-х оно переживало фазу реформирования [Postnikov 2002] и трижды меняло свое название: Всесоюзный картографический трест (ВКТ) при Главном геолого-гидро-геодезическом управлении Наркомата тяжелой промышленности (1933-1935 гг.), Главное управление геодезической съемки и кар-тографии при НКВД (1935-1938) и, наконец, Главное управление геодезии и картографии при СНК СССР (1938-1946).[/fn] [Орлова, 2008]. Его основные подразделения – картосоставительская часть и картофабрики – с 1934 по 1939 год работали на школу под жестким контролем власти. Результат был заметен: с 1935 по 1937 годы тиражи учебных карт выросли с 395 до 3247 тысяч экземпляров, в результате чего карты для школы превзошли топографические, специальные и пропагандистские по числу изданных экземпляров [Кремпольский 1959].

С точки зрения власти, важнейшими из карт были стенные учебные карты. Их изготовление на протяжении второй половины тридцатых годов находилось на особом контроле СНК. А основные карты – в разное время их число колебалось от пяти до десяти, включая в полном комплекте карты материков, полушарий, политические карты мира и Европы, физическую и политическую карту СССР, – в рабочем обиходе получили название «правительственных».

«Карты по зрячему образцу»

Напомню, что использование стенных карт в школах для слепых методист-тифлопедагог Д.И. Зоричев считал неприемлемым и называл следованием «картам, изготовленным по зрячему образцу» [Зоричев, 1934. С. 34]. Что представляли собой в 1930-е годы карты «по зрячему образцу»? Какие требования к ним предъявлялись? Столь ли уж принципиальным было их отличие от специальных карт?

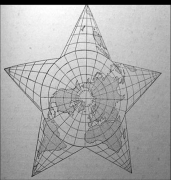

С точки зрения сторонников культурной истории картографии или критической картографии, выявление правил картографического производства имеет исключительное значение для изучения политического использования формы карты[fn]Хороший тому пример – эмблема советской картографии и логотип Института БСАМ, созданного в 1933 году, – карта мира в звездообразной проекции, разработанная советскими картографами (Ил. 11). Одна из важнейших составляющих картографической формы – проекция – использовалась здесь для вписывания мировой географии в советский символический порядок. Официально использование этой проекции объяснялось необходимостью целостного показа арктических территорий[/fn]. Джон Харлей предлагал различать технические и культурные правила, используемые в западной картографии, начиная с XVII века. Одни из них регулируют техническое производство карт и в той или иной степени описаны в специальных трактатах и практических руководствах – будь то принципы генерализации, изображение рельефа или инструкции по выбору шрифтов. Вторые – контекстуально обоснованы, обнаруживают связь с интересами политических элит и почти не эксплицированы: таковы, например, иерархия в картографических репрезентациях, выбор проекции в зависимости от территориальных приоритетов, негласное расположение «центра мира» на карте. Для выявления этих правил «мы должны читать между строками технических процедур или топографических содержаний», что позволит описать картографию в системе отношений знание-власть [Harley, 2001. P.153-154, 156, 158].

С точки зрения сторонников культурной истории картографии или критической картографии, выявление правил картографического производства имеет исключительное значение для изучения политического использования формы карты[fn]Хороший тому пример – эмблема советской картографии и логотип Института БСАМ, созданного в 1933 году, – карта мира в звездообразной проекции, разработанная советскими картографами (Ил. 11). Одна из важнейших составляющих картографической формы – проекция – использовалась здесь для вписывания мировой географии в советский символический порядок. Официально использование этой проекции объяснялось необходимостью целостного показа арктических территорий[/fn]. Джон Харлей предлагал различать технические и культурные правила, используемые в западной картографии, начиная с XVII века. Одни из них регулируют техническое производство карт и в той или иной степени описаны в специальных трактатах и практических руководствах – будь то принципы генерализации, изображение рельефа или инструкции по выбору шрифтов. Вторые – контекстуально обоснованы, обнаруживают связь с интересами политических элит и почти не эксплицированы: таковы, например, иерархия в картографических репрезентациях, выбор проекции в зависимости от территориальных приоритетов, негласное расположение «центра мира» на карте. Для выявления этих правил «мы должны читать между строками технических процедур или топографических содержаний», что позволит описать картографию в системе отношений знание-власть [Harley, 2001. P.153-154, 156, 158].

Между тем, грань между нейтральным уровнем технологии и «молчаливыми» («молчание» – идеологически важный для Харлея конструкт) культурными конвенциями не всегда очевидна. Например, суждения о политическом значении выбора проекции и раскраски учебной карты могут быть сформулированы начальником советского картографического ведомства и, тем самым, превращены в техническую инструкцию: «Возвращаю с благодарностью рекомендуемую Вами карту мира. Карта мне не нравится, т.к. на ней СССР показан сжатым и его доминирующее положение на материке затушевано» [РГАЭ. Ф. 8223, О.1, Ед. 583. Л. 217]. И, напротив, изображение пунсонов населенных пунктов, дорог, внешних и внутренних границ «в порядке значимости» этих географических объектов могло быть одним из технологических правил генерализации данных в советской картографии, помещаемым во все учебные пособия для техникумов и ВУЗов [Костриц, 1958], и одновременно – функционировать в качестве культурной конвенции, обеспечивающей иерархическое производство пространства. Марк Монмоньер указывал на неизбежность искажений в работе каждого картографа, превращающих технологию в риторику:

Сознательное искажение содержания карт в политических целях можно наблюдать на протяжении всей истории картирования, а картографы никогда не были независимыми художниками, ремесленниками или мастерами… За фасадом процесса картографического производства можно различить сеть отношений власти… [Mommonier, 1996. Р. 7].

Сходным образом формулировал проблему картографических технологий и Дэнис Вуд, считавший, что именно в технологии и форме карты, в ее свойствах медиума особого рода следует искать объяснения исключительному политическому ресурсу картографии [Wood, 1992].

Требования к учебной карте были сформулированы в 1930-е годы:

Условные обозначения для учебных карт должны отличаться особой выразительностью, простотой и наглядностью по сравнению с обозначениями неучебных карт… Линии контуров и отдельных знаков на карте следует значительно утолщать, тона давать конкретнее и ярче…[Башлавина 1939, 15].

Таким образом, карта для школы должна была быть наглядной, выразительной и генерализованной.

Наглядной считалась та карта, чья визуальная форма позволяла быстро, а главное, непроизвольно формировать суждение о картографируемом объекте и его основных характеристиках [Назаров 1962. С. 4]. В ускользающей от критического восприятия наблюдателя работе карты особое значение придавалось яркости цвета. При помощи выбора раскраски картографируемые факты помещались в поляризованную и аксиологически насыщенную систему координат:

Явления положительного порядка должны представляться теплыми тонами, отрицательного – холодными, причем степень положительности (отрицательности) явлений должна соответствовать степени тепла (холода) тона… [Назаров 1962. С. 13].

Интересно, что чем выше был символический статус карты в советском дискурсе, тем более интенсивной раскраски от картографов требовали. К середине 1930-х годов карты с недостаточно интенсивной раскраской и слабой проработкой контуров выбраковываются как «анемичные» и «невыразительные» [Комков 1950. С. 14].

Мир, каким он представлен на школьной карте, должен был быть простым, ясным и упорядоченным – то есть генерализованным. Ведущий советский методист тех лет писал, что необходимо «жертвовать правильностью картографического изображения ради ясности… отдельные предметы, на которых сосредотачивается внимание, должны быть легко обозримы…» [Буданов 1939. С. 62]. Обобщение и отбор характеристик, составлявшие суть генерализации, позволяли перевести знания в визуальный формат, сами оставаясь при этом невидимыми для массовой аудитории[fn]Об особой логике генерализации свидетельствует мелкомасштабная карта СССР, на которой вопреки всякой размерности следовало изображать границу на Командорах, у м. Лопатки и на о. Сахалине. Поправка на символический объект должна была делаться не только профессиональными картографами, но и школьниками, воспроизводящими схематичную карту страны по памяти или обводящими страну по контуру на контурных картах. Те, кто не обводили м. Лопатку, допускали ошибку [Арбузова 1941, 70].[/fn]. Стенные школьные карты 1930-1950х годов были генерализованы в исключительной, непривычной для современного глаза степени. Визуальная бедность, ограниченное количество элементов, контрастность образа и его жесткая дифференцированность позволяют говорить о наличии жесткого контроля, устанавливаемого посредством такой карты над картографируемой реальностью и режимами ее восприятия.