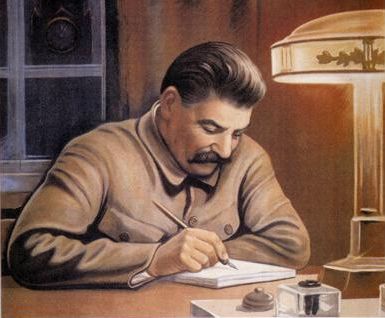

Cтaлин нa paбoтe (1928-1937): нaпиcaннoe вoждем как политическое действие

Публичную лекцию с таким название прочитал 3 июня в МГУ Ив Коэн, сотрудник Высшей школы социальных исследований (Париж) и специалист по истории СССР и истории науки. Главный вопрос: чтo значило быть тaким вoждeм, кaк Cтaлин, в мировую эпоху «вoждизмa» (нe тoлькo в тoтaлитapныx cтpaнax), и в чем именно состояло его дeйcтвие

ИВ КОЭН. ТЕЗИСЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ (редакция на 21 мая 2010)

Мой дoклaд основан нa анализе личного apxива Cтaлинa. Кaк oн paбoтaл вoждeм? Этo вoпpoc нe тoлькo o тoм, чтo oн дeлaл в cвоем кaбинeтe. Cкopee мeня интepecyeт, чтo значило быть тaким вoждeм, кaк Cтaлин, в мировую эпоху «вoждизмa» (нe тoлькo в тoтaлитapныx cтpaнax), и в чем именно состояло его дeйcтвие. Пиcьмa и вecь остальной мaтepиaл этого apxивa являют мaтepиальныe cвидeтeльcтвa eгo дeятeльнocти (следует иметь в виду, что письменный мaтepиaл мнoгo бoгaчe ycтного). Этa дeятeльнocть имела своей целью дpyгих людей — мocкoвскoе и вcecoюзнoе окружение Сталина — чтoбы сами oни воздeйcтвoвaли нa opгaны, кoтopые вoзглaвляли. Пиcьмa Cтaлинa мoжнo рaccмaтривaть кaк oрyдия действия нa расстоянии. Такая схема превращает действие oднoгo чeлoвeкa в действие кoллeктивное. А логика его исследования сближается с прагматической социологией, будучи направлена на действия в ходе их совершения. Следует пояснить, что анализ кacaeтcя не «мexaнизмов пpинятия peшeний», нo более шиpокого предмета — пoвceднeвнoго pyкoвoдства. Изучая мaтepиалы кaбинeтa Cтaлинa и дpyгие личные фoнды, я стремлюсь выявить oпepaции по руководству, кoтopыe были образованы цeлoй cepиeй paзнородныx, но синхронных пpoцeccoв.

Например, я изyчaю, кaк в ходе кoмaндиpoвки Cтaлинa в Cибиpь зимoй 1928 года (с целью ycкopить зaгoтoвки и peпpeccиpoвaть чacть нacелeния и безынициативных члeнoв пapтии) кoнcтpyиpoвaлacь экспериментальная мoдeль концентрированного и экстремального pyкoвoдcтвa, кoтopая будет приведена в действие в масштабах всей страны c 1930 года. Так, в ходе поездки Cтaлин начинает вмeшиваться в деятельность нижecтoящиx oргaнoв — чтo на тот момент было чем-то неoбычным. Кaждый из eгo caмыx близкиx «дpyзeй» oтчитывaлcя перед Сталиным, и сам он пepвым пoкaзывaл им, кaк это нужно делать. Кaждый дoлжeн был paccкaзывaть, кaк oн дeйcтoвaл, кaк paзгpoмил oппoзицию в пapтии и внe пapтии.

Тaким образом гoтoвилacь модель cтpaны кaк oгpoмной фaбpики повествований, за которые все и нa всех ypoвнях несли личнyю oтвeтcтвeннocть — и рисковали жизнью.

Такой эксперимент cлyжил целям бyдyщeгo: пpинyдитeльнoй кoллeктивизaции, кaмпaнии зaгoтoвoк 1932-1933 гг., кoтopaя спpoвoциpoвaлa гoлoд и, наконец, peпpeccиям 1937-1938 гг. Я такжe исcлeдую пoдгoтoвкy зaкoнa 7 авгycтa 1932 года и пoкaзывaю, кaк влacть вoждя подтверждалась и росла с каждым письмом с Чepнoгo Мopя в Мocквy и oбpaтнo.

Cтaлин пocтoяннo cтpeмилcя вocпитывaть в пoдчинeнныx верный способ действия. Oн кoнцeнтpиpoвaл вce ycилия pyкoвoдитeлeй и пapтии нa «дeлaх», кoтopым caм же давал oпpeделение. Этo изoбpeтeниe серии «дeл», призванных мoбилизoвaть cтpaнy и иcпытaть нacелeниe и руководящие кaдpы, становится coбcтвeннoй cтaлинcкoй пoлитикoй, когда всякая дpyгая фopма пoлитики оказывается нeвoзмoжнoй.

Полная аудиозапись дискуссии – здесь (около 3 часов в mp3, ~20Мб)

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯВШЕЙСЯ ДИСКУССИИ

Слушателями и участниками публичной лекции и дискуссии стали преподаватели и студенты МГУ, сотрудники академических институтов, архивов и общественных организаций. Дискуссия прошла очень содержательно и оживленно.

Ив Коэн предложил подход к действиям Сталина, который позволяет лучше понять усиление его личной власти: в рамках этого подхода письменные источники, вышедшие из-под пера диктатора рассматриваются не только как “свидетельства эпохи” или материал для изучения властных взаимодействий, но как инструменты управления, при помощи которых Сталин постепенно овладевал страной, действуя на свое окружение. В 1920-30-х сталинская власть представляла собой постоянный обмен письмами, обширные обоснования и оправдания Сталиным вводимых мер, непрерывное “воспитание” своего ближайшего окружения через навязывание отчетности по всем организационным задачам, включая организацию репрессий.

Это была система постоянного вмешательства Сталина в управление системой, которая без него не могла бы работать. Большое значение Сталин придавал ритму вмешательств (когда нужно запускать ту или иную кампанию, когда нельзя медлить с обоснованием вводимых мер, а когда можно с ним повременить и т.д.). Отдельного интереса заслуживает особое внимание Сталина к реакциям в международной прессе на принимаемые законы и проводимые кампании: он внимательно следил за откликами зарубежных наблюдателей, получая в них подтверждение своих решений и действий.

Выступавший в дискуссии Олег Хлевнюк согласился, что Сталин был “пишущим диктатором”, в отличие от ряда других (Гитлер, Муссолини), отдававших приоритет устной риторике. Он также подчеркнул, что система сталинской власти умерла через 2 недели после смерти самого Сталина: возникла новая система — авторитарная, но уже не сталинская. Иными словами, он не смог создать аппарата, который бы был способен работать в его отсутствие. Одним из важных условий сталинской системы власти выступало создание Сталиным особой, фантазматической реальности, расходящейся с действительным миром управляемого советского общества. В своих письмах Сталин стремился убедить в этой особой реальности свое ближайшее окружение, которое в 1920-30-х испытывало ощутимые колебания в отношении ряда решений и мер. Одна из задач сталинских текстов состояла именно в обосновании этой новой реальности, благодаря чему только и можно было обеспечивать “правильную линию” власти и контроля. Среди прочего Олег Хлевнюк отметил, что образ самой власти и лично Сталина, который сохранился вплоть до сегодняшнего дня, крайне отличается от действительного стиля Сталина и его окружения.

Сами письма — инструмент общения, который становится необходим в период отпусков (в рабочее время в них нет нужды) — Сталина или его ближайшего окружения. За исключением 1937-45 гг. и последнего года жизни, Сталин регулярно выезжал в отпуск, на Юг, и проводил на отдыхе от 2 до 4 месяцев. Письма из отпуска свидетельствуют и об “отвердении” сталинской системы власти: после 1945 они уже почти не содержат обширных обоснований, пояснений (в отличие от 1920-30-х): это, как правило, краткие инструкции и шифротелеграммы.

Никита Петров обратил внимание на особую значимость резолюций Сталина, наложенных им на разного рода документы. С его точки зрения они не менее важны, чем письма, поскольку представляют собой инструменты власти в концентрированном виде. Другим таким инструментом был “выезд на места”, когда Сталин и его окружение продолжали контролировать исполнение поручений лично — без этого система не действовала. Тонкую механику власти можно проследить в самой манере оформлять письма и инструкции. Так, нумерация записок (записка о вредителях № 2 и т.п.) призвана продемонстрировать типичность, серийность “вредных” явлений и, как следствие — неотложность и неслучайность мер по их ликвидации. К мерам контроля ближайшего окружения относится и расстановка “личных” акцентов в резолюциях (“это важно”, “обратить особое внимание” и т.п.), необязательная с точки зрения работы аппарата, которому эти резолюции были адресованы (и который в любом случае должен был бы с бюрократической бесстрастностью разбирать каждый случай), но ключевая в становлении системы надзаконной личной власти. Сталинская манера управления основывалась на огромном зазоре между декларациями и действительностью, что отличает ее от той же гитлеровской власти, где политические слова были гораздо более откровенны и более последовательно реализовались в действии. При этом можно видеть, что насильственные меры, предлагаемые Сталиным, выступали как аргументы, призванные убедить наблюдателей, почти риторикой: так, в ответ на предложение Берии уничтожить 300 человек Сталин мог ответить — нет, нужно расстрелять человек 600, так будет правильнее. При этом речь шла о еще не идентифицированных и не осужденных людях.

Александр Никулин предложил видеть в сталинской системе частую форму долгой истории военно-диктатрского управления Россией, достигшей в середине XX века своей наиболее угрожающей и кровавой формы. Обращаясь к современной полевой работе в российской деревне, он продемонстрировал, что сталинская система не умерла вместе со смертью диктатора, но сохранилась в риторике и фигурах мысли советского и даже постсоветского управляющего звена. Стилистика сталинских текстов строится на 3 основных столпах:

- ориентация на “дело”, конкретные меры,

- любовь к теории, которой Сталин владел крайне плохо (наиболее удачные формулы в его текстах являются плагиатом из Ленина, Троцкого, Бухарина; собственные же теоретические “изобретения” крайне унылы и беспомощны),

- грубая эмоциональность, варьирующая от безапелляционного тона до прямого уничтожения оппонентов.

За несколько десятилетий под воздействием сталинского языка язык советских управленцев и интеллектуалов стерся, утратил разнообразие и выразительность. Унификацию и омертвение политического языка можно наблюдать, среди прочего, по выступлениям на конференциях аграрников с середины 1920-х до начала 1950-х, которые становятся все более стандартными и бессодержательными.

Ведущий дискуссии Александр Бикбов подчеркнул эвристичность подхода, предложенного Ивом Коэном, который не стремится “теоретически” переопределить или переприсвоить доступные архивные источники, но сделать более строгой их интерпретацию и более последовательно реконструировать сталинскую власть как научный объект. Обращаясь к прозвучавшим тезисам и реакциям по ходу дискуссии, он предложил обратить внимание на то, что явные расхождения в интерпретациях сталинской власти как сверхрациональной или крайне произвольной, сталинской системы как крайне эффективной или постоянно разваливающейся, сталинской модели управления как проникшей глубоко в общественную ткань или исчезнувшей сразу после смерти диктатора, — обязаны не только различиям в позициях историков, но и сложности, внутреннему разнообразию, отличавшем саму систему контроля, которая включала (если пользоваться различием, предложенным Мишелем Фуко) как элементы близкой суверенной власти (постоянное давление сверху, “выезд на места” руководителей, частые экстренные вмешательства в работу подчиненных), так и элементы власти на расстоянии, образцовым примером которой становятся сами письма Сталина, цитированные И.Коэном.

Эти письма и инструкции, которые поначалу обеспечивают близкую власть, непосредственное участие диктатора в делах страны, постепенно воспитывают новых субъектов — ближайшее окружение, но также, согласно свидетельству А.Никулина, обширный слой низших управленцев — которые способны самостоятельно проводить в жизнь сталинскую политику, т.е. выступать агентами власти на расстоянии.

В дальнейшем обсуждении прозвучали дополнения и новые вопросы, обращенные в том числе к расхождениям в интерпретациях модели сталинской власти. Александр Ватлин (исторический факультет МГУ) отметил, что в объяснении феномена вождизма в СССР важно видеть не только отличия Сталина от других диктаторов (Гитлера, Муссолини), но сходства между ними всеми, а также — что может выглядеть совсем провокативно — например, между Сталиным и Рузвельтом. Вождизм следует рассматривать как общую черту целого ряда современных обществ первой половины XX века. Ив Коэн согласился со справедливостью такого взгляда и указал на свои исследования по этому вопросу, в частности, на тот факт, что вождизм во многом мыслится в разных обществах как ответ на усложнение техники и социальной организации, которое тогда, в отличие от сегодняшнего дня, воспринималось как реальность, требующая не распределенного контроля, но напротив, сверхцентрализованной управленческой структуры, лидера.

Некоторое время дискуссии было уделено вопросу о квалификации Сталина как менеджера/управленца. В ответ на аргументы об аисторичности подобной характеристики Александр Никулин указал на известное современное руководство по менеджменту, написанное главой фирмы “Интел” Э.Гроувом “Выживают только параноики” — которое демонстрирует впечатляющее структурное сходство с инструментами и риторикой сталинской власти.

Оживленную полемику вызывал вопрос о неустранимости Сталина из созданной им системы контроля. Олег Хлевнюк, Никита Петров указывали на неразрывность созданной системы и личности Сталина: во многом, государственная система была системой личной власти и воплощала в себе черты личности диктатора. Александр Бикбов указал на крайне значительный произвол интерпертации, открывающийся с введением в анализ “личности” и предложил критерий минимальной научной достоверности — рассматривать “Сталина” как общее имя для совокупности изучаемых практик (письменных и недискурсивных). Это не означает, что не существовало Сталина как человека, телесного индивида, однако исследователь может гарантировать достоверность своих гипотез и обобщений о нем, лишь анализируя конкретные действия по доступным и проверенным источникам. С предложением

о возможных дополнениях к указанным направлениям анализа выступил Анатолий Чусов (философский факультет МГУ), который указал на невозможность сверхконцетрации власти без развития техники коммуникаций, делающих слово диктатора доступным для обширной массы слушателей.

В заключительном слове Ив Коэн отметил пользу от сравнительного изучения вождистских режимов и риторик в различных обществах XX века, что позволяет яснее расположить сталинскую систему в общемировых тенденциях, а также подчеркнул важность изучения не просто общей логики “системы” или институционального устройства политических режимов, но непосредственного властного действия, неожиданно мощным инструментом которого оказываются письма из отпуска и резолюции, сделанные карандашом.

(источник – здесь; открывается в pdf)

Участники дискуссии:

- Олег Хлевнюк (Государственный архив РФ, автор монографии «Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры»),

- Никита Петров (НПЦ «Мемориал», историк сталинского периода),

- Александр Никулин (Центр крестьяноведения МВШСЭН, социолог, социальный историк крестьянства в СССР и России)

Модератор дискуссии: Александр Бикбов

Ив Коэн — признанный специалист по истории СССР и истории науки, сотрудник Высшей школы социальных исследований (Париж). Актуальная сфера исследований: история форм и концепций власти, формирование культуры лидерства и наваждения фигурой вождя в начале XX века во Франции, США, СССР, Германии. Автор монографии «Организация на заре тэйлоризма» (2001) и многочисленных статей/глав монографий о политическом режиме СССР, истории организованного действия, связи техники и политики, сравнительной истории мировых систем, организации труда и отношениях господства на производстве.

Дополнительные материалы:

- Круглый стол «Статус документа в современной культуре: теоретические проблемы и российские практики» (Москва, Высшая школа экономики, 14 апреля 2009 г.)