Левитский В.В. Письма из сибирских лагерей

Издание семейного архива лагерных писем В.В. Левитского – это история, содержащая в себе два различных измерения.

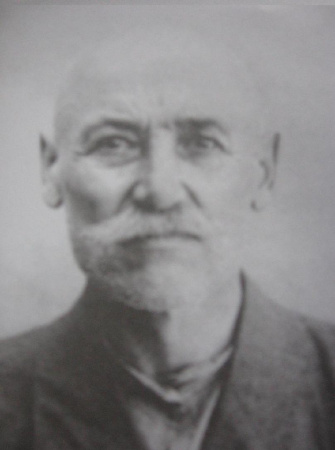

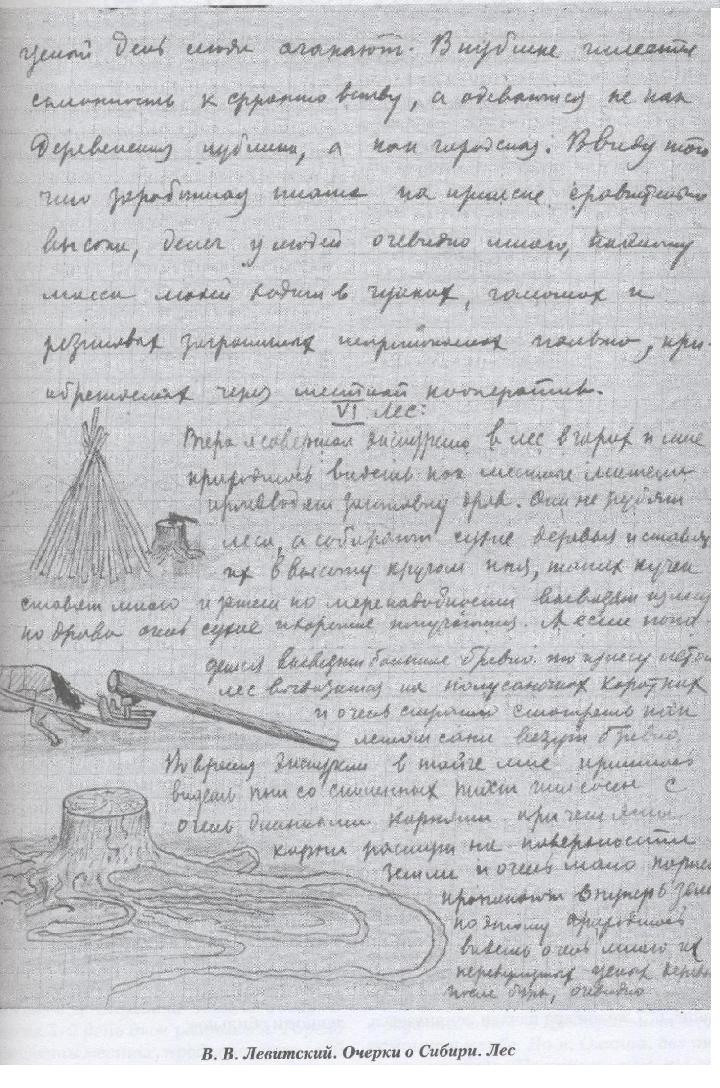

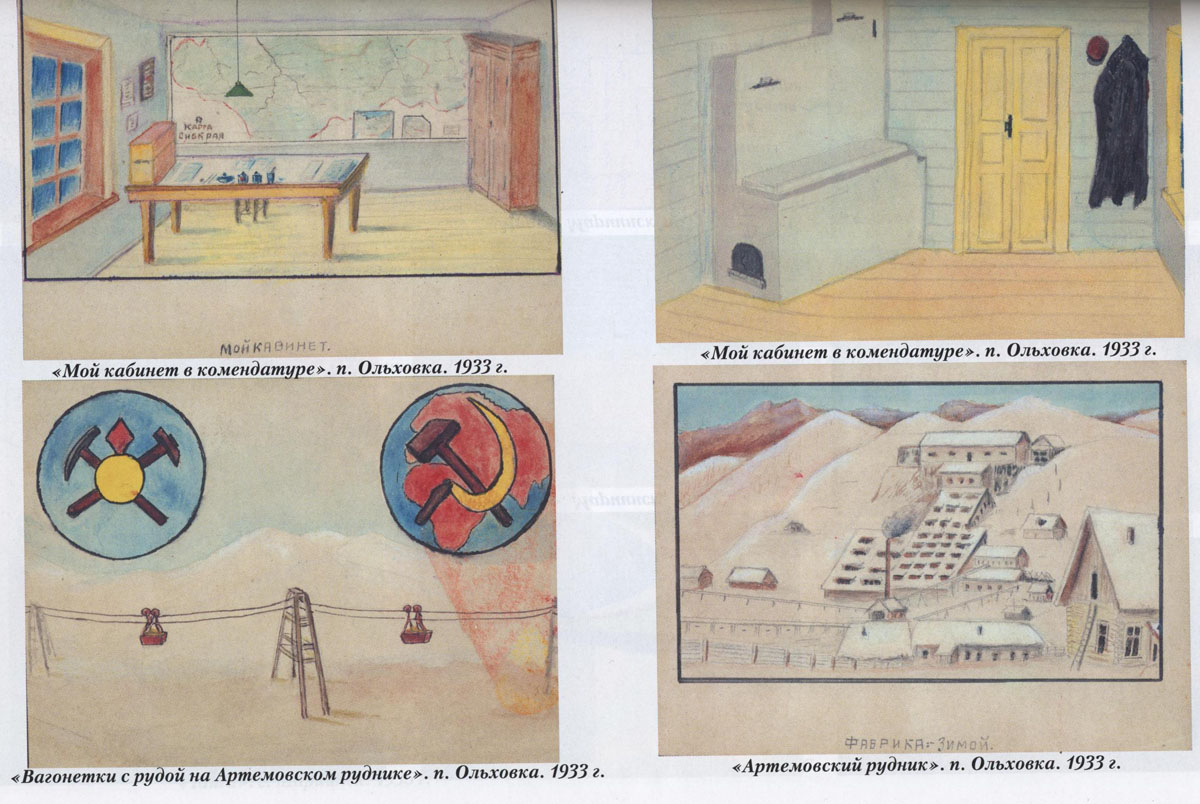

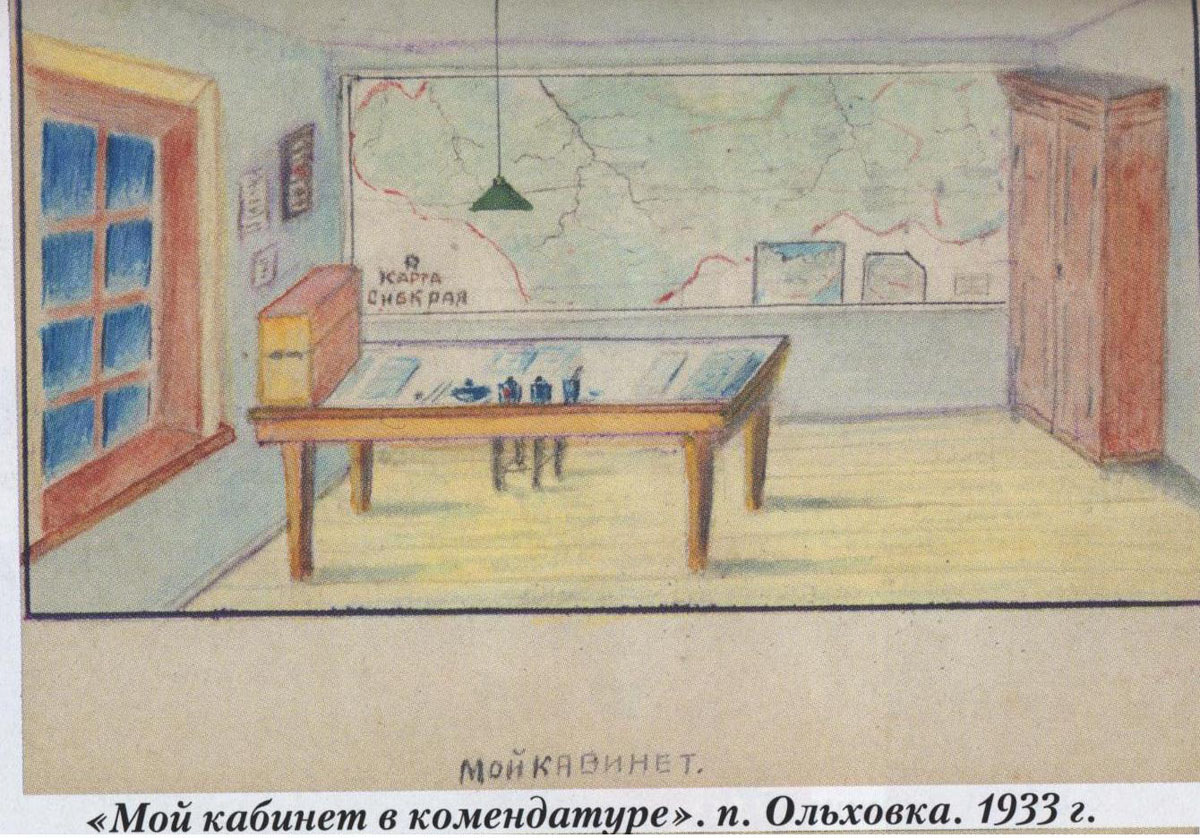

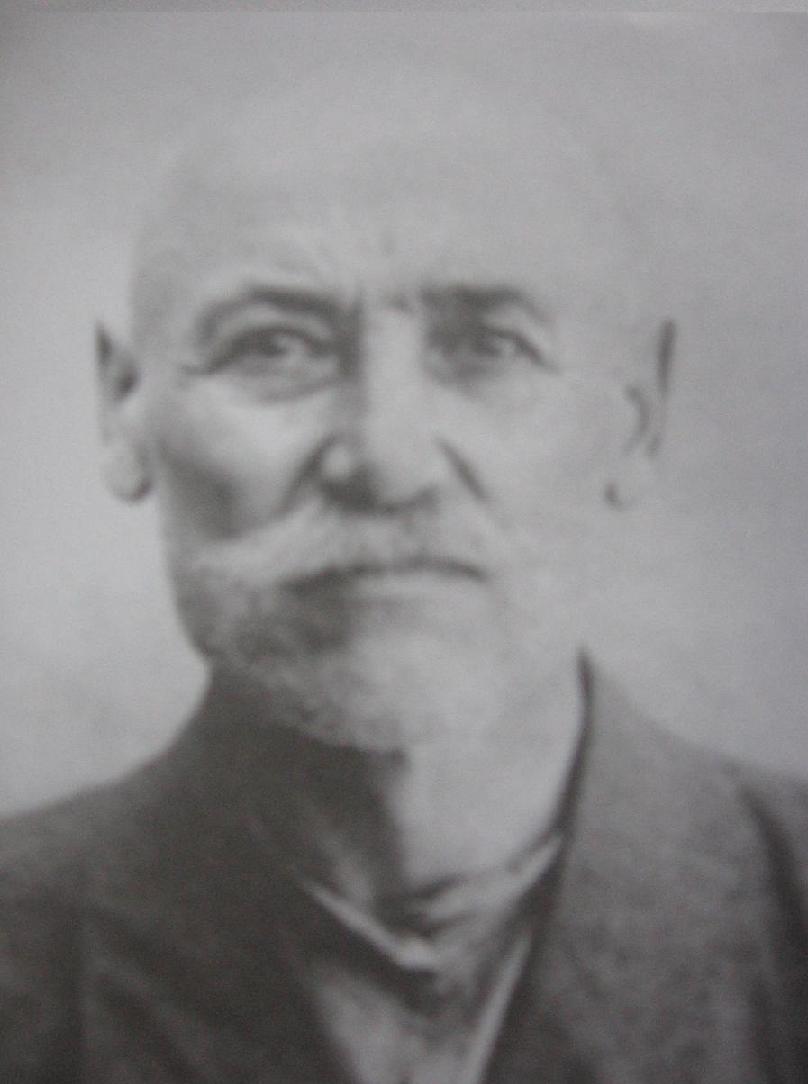

Первое из них – сама судьба главного героя – писавшего все эти письма, трагически погибшего в Сиблаге НКВД в 1937-м году; другая – история его семьи, не побоявшейся сохранить его письма (а вместе с ними – рисунки, фотографии, открытки, коллекционные альбомы (одних только дореволюционных фотокарточек – более тысячи единиц)).

Их объединяет идея памяти – «человеческого измерения истории», способного преобразить жизнь человека даже после его смерти.

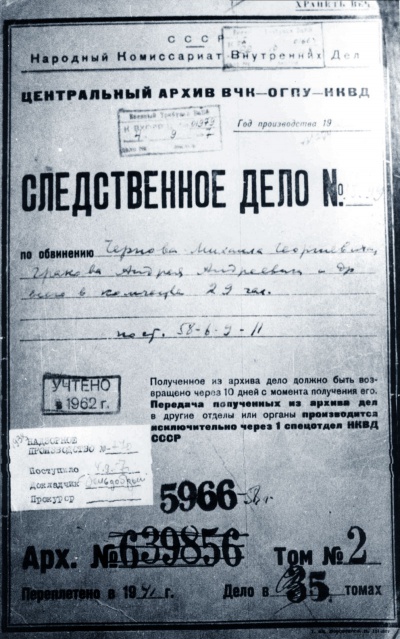

История последних лет жизни В.В. Левитского: с марта 1931-го года и до расстрела в 1937-м году полна несправедливости и абсурда, и в то же время совершенно обыденна. Это лагерная жизнь, которую прожили вместе с ним миллионы советских людей. Однако, благодаря сохранившемуся (сохранённому) архиву, В.В. Левитский оказался выхвачен из гигантского водоворота, который утянул за собой в забвение память о большинстве погибших в ГУЛАГе людей.

Бывший военный, отставной офицер В.В. Левитский (1873-1937) был арестован

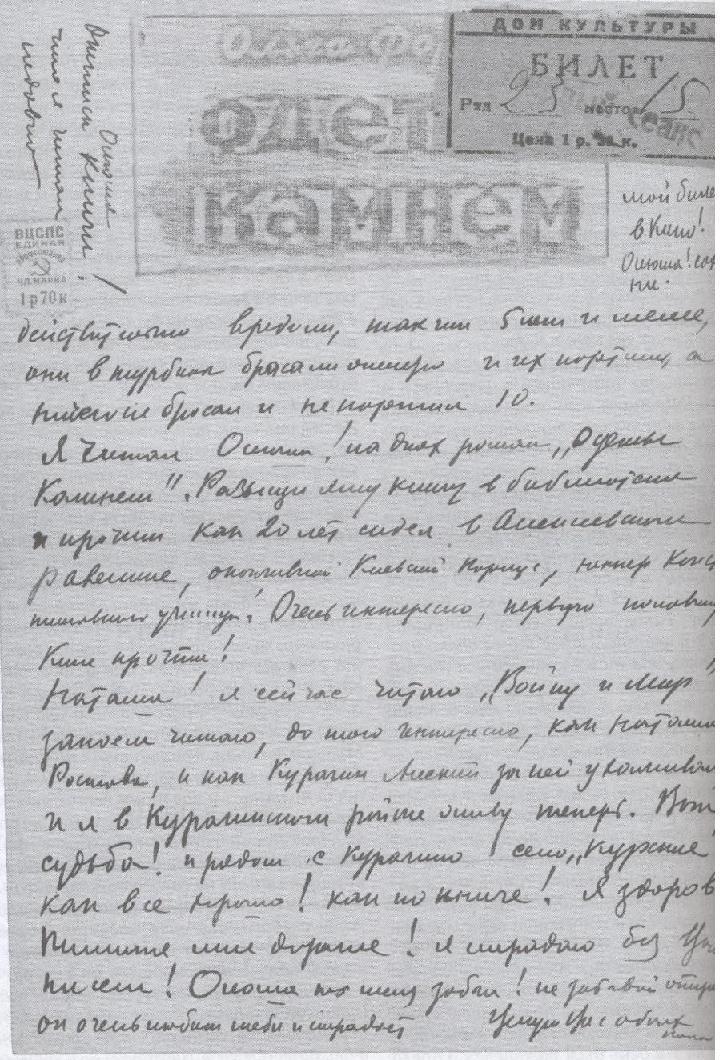

На автора оказывает влияние как внешняя, так и внутренняя цензура:

«Как много накопилось вам рассказать! Целый том большой, чего нельзя в письмах писать». (с.97) <…> «Вообще есть очень много вопросов, с которыми я мог бы лично поделиться, но писать много нельзя, так как вся служба в лагерях не подлежит разглашению, поэтому я никогда про службу ничего не пишу». (с.114).

Изредка в письмах проступают подробности, «мнения и суждения», включённые туда, кажется, специально для лагерной цензуры: таким представляется, например, его реакция на смерть неизвестного нам родственника некоего К.:

«Относительно некролога о смерти я очень рад и удовлетворён: «собаке – собачья смерть», за К. рад, что избавились от родственных связей с подобной личностью». (с.104).

Жанр этих писем специфичен, они длинны и монотонны, но в то же время сама жизнь в них описанная, может быть ввиду своей исключительной однообразности, кажется их автору ускользающе быстрой:

«эти последние пять лет пролетели как одна минута, как зловещий сон». (с.132).

В.В. Левитский был расстрелян в год 20-летия Октябрьской революции, на юбилей которой он так рассчитывал в связи с распространившимися слухами об «амнистиях к празднику». Он не был юридически «оправдан» и «реабилитирован» при жизни, однако странным и счастливым образом оказался вовлечён в нечто более значительное – «большую» историю, историю памяти, сохранённую его семьёй в их общем архиве.

В.В. Левитский был расстрелян в год 20-летия Октябрьской революции, на юбилей которой он так рассчитывал в связи с распространившимися слухами об «амнистиях к празднику». Он не был юридически «оправдан» и «реабилитирован» при жизни, однако странным и счастливым образом оказался вовлечён в нечто более значительное – «большую» историю, историю памяти, сохранённую его семьёй в их общем архиве.

Сергей Бондаренко