«Хорош или плох Александр Гинзбург, он невиновен и по закону подлежит оправданию»

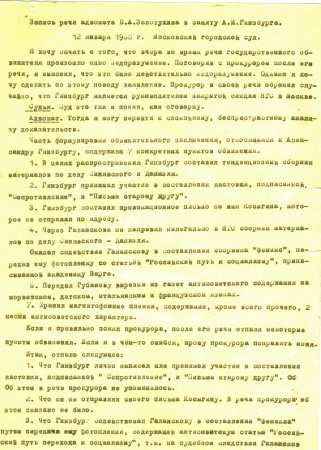

В 1968 году Золотухин защищал Александра Гинзбурга на знаменитом процессе над четырьмя диссидентами: Гинзбургом, Галансковым, Добровольским и Лашковой. В 1960–1980-е годы лишь немногие адвокаты соглашались регулярно участвовать в защите обвиняемых по политическим статьям и совсем уж единицы — требовать оправдания подзащитного. Золотухин же в своей речи подробно разобрал и оспорил все аргументы обвинения и заявил, что Гинзбург должен быть оправдан. Официальные инстанции были столь взбешены высокопрофессиональной работой Золотухина на суде, что он на 20 лет был лишен адвокатской практики (в СССР не было частных адвокатов) и исключен из партии.

Конспект речи мать и невеста Гинзбурга принесли после процесса Золотухину, он никаких исправлений не внес и разрешил распространять. Она была включена в составленный Павлом Литвиновым сборник «Процесс четырех», также она попала на Запад и передавалась зарубежными радиостанциями, была опубликована на французском языке в «Нувель обсерватер».

В 2000-е годы Золотухин получил доступ к своему личному делу в Комиссии партийного контроля (в 1972 он был восстановлен в партии) и среди бумаг нашел копию официальной стенограммы своей речи.

Мы впервые публикуем полную версию официальной стенограммы с комментариями в тех местах, где она отличается от конспекта, известного ранее. Несмотря на отдельные разночтения и неточности, поразительно, насколько близко к оригиналу был восстановлен текст.

Товарищи судьи!

Прежде чем перейти к изложению соображений в защиту Александра Гинзбурга, я обязан устранить досадное недоразумение, возникшее в момент произнесения представителем государственного обвинения его речи. Товарищ прокурор, неожиданно выйдя за пределы предъявленного обвинения, без всяких к тому оснований заявил, что Гинзбург был руководителем закрытой секции НТС в СССР. Вчера, сразу же после речи, я беседовал с государственным обвинителем, и он признал, что оговорился. Поскольку у прокурора нет процессуальной возможности сейчас исправить свою ошибку, сделать это за него придется мне. Гинзбург не был руководителем закрытой секции НТС в СССР. Ровным счетом никаких доказательств, никаких признаков доказательств, ни малейших намеков на доказательства этого неожиданного утверждения прокурора в природе не существует.

Председатель. Да, суд и понял это как случайную оговорку прокурора.

Золотухин. Спасибо, товарищ председательствующий. Но до вашего разъяснения я не знал, как именно суд понял прокурора.

Задача защиты Александра Гинзбурга состоит во внимательном рассмотрении предъявленного ему обвинения и в тщательном анализе доказательств, которыми оно обосновано обвинительной властью здесь в суде.

Для того чтобы сократить по возможности мои объяснения, я сначала напомню все пункты обвинения, а, затем назову только те, которые прокурор поддержал в своей речи, и которые остаются на сегодня предметом нашего спора с ним. Обвинение состояло из следующих пунктов: составление тенденциозного сборника по делу Синявского и Даниэля и нелегальная передача его в НТС; участие в написании двух материалов, содержащих клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй: листовки с подписью «Сопротивление» и «Письма старому другу»; составление провокационного письма Председателю Совета Министров СССР; содействие Галанскову в составлении сборника «Феникс»; передача Губанову нескольких вырезок на иностранных языках; и, наконец, хранение с целью распространения двух магнитофонных пленок с песнями антисоветского характера. Вчера мы услышали, что объем обвинения по итогам судебного следствия, сократился. Если я ошибаюсь, прошу товарища прокурора поправить меня прямо сейчас[1].

Обвинение отказалось доказывать, что Гинзбург лично написал или принимал какое-нибудь участие в составлении листовки с подписью «Сопротивление» и «Письма старому другу». Не было поддержано обвинение в составлении письма Председателю Совета Министров СССР, в помощи Галанскову при составлении сборника «Феникс» и в хранении двух песенников. К моменту, когда защита приступает к подведению итогов судебного следствия, остаются только три пункта обвинения. Судя по тому, что товарищ прокурор меня сейчас не поправляет, я верно понял его речь[2].

Начну объяснения по существу дела с того, что в формулировке обвинения есть утверждение, которое, не будучи преступлением, тем, не менее, активно используется против Гинзбурга. Ему приписываются антисоветские убеждения.

Сами по себе убеждения, как известно, не наказуемы, но раз прокурор на них настойчиво ссылается, более того использует их как незыблемый фундамент всего обвинения, мы не можем оставить это утверждение без ответа. Ибо если шатким, непрочным, окажется фундамент обвинения, то не устоит и рухнет вся возведенная на нем постройка. Мы услышали вчера, что сведения об убеждениях подсудимого прокурор почерпнул из весьма своеобразного источника. Им оказался старинный, восьмилетней давности протокол допроса Гинзбурга, не имеющий никакого отношения к нашему делу. Нам придется вернуться на восемь лет назад, к событиям, предшествовавшим этому допросу. Только тогда мы поймем, в каком состоянии должен был оказаться молодой человек, чтобы не наедине с близким другом, не в тесной компании надежных товарищей, а в самой не подходящей для этого обстановке, прямо на допросе, под запись в протокол, не только неосмотрительно, а напротив, демонстративно, с дерзким вызовом, высказывать небезопасные взгляды. Для этого должно было случиться что-то исключительное, необычное, из ряда вон выходящее. С рассказа об этих особенных обстоятельствах и начал Гинзбург свои показания в суде. Вспомним, что он рассказал: «Я никогда не был антисоветчиком. Мои показания 1960 года, о которых столько говорилось в обвинительном заключении, я давал восемь лет назад, после шести месяцев одиночного заключения, на пятый день голодовки[3].

Они не соответствуют моим убеждениям, я от них давно отказался. Что же касается моих теперешних убеждений, то я хотел бы на них остановиться подробнее…». На этом месте он был прерван. Но и сказанного достаточно. Допросу предшествовали шесть долгих месяцев полной изоляции от привычной жизни на воле. Шесть месяцев, когда арестованный считает, что следствие не слышит его. Шесть месяцев одиночного заключения в тюрьме не проходят бесследно для психического состояния заключенного. Тогда, чтобы быть услышанным Гинзбург решается на крайнюю меру — он объявляет голодовку. Силы его убывают с каждым днем. А таких дней проходит пять. Наступает физическое, да и не только физическое, истощение. На пятый день голодовки — допрос. Едва ли он шел на него в ровном и благодушном настроении. Психологический стресс от шестимесячного одиночного заключения и истощение, вызванное голодовкой, определяли его состояние. Любое неосторожное слово, малейшая искра могла вызвать взрыв. И он случился. В запальчивости сорвались слова, не произносившиеся никогда ни до, ни после. Всего несколько слов, сказанных лишь однажды и ни разу не повторявшихся, не годятся для описания твердых, устоявшихся убеждений. Поступать так в обыденной жизни — опрометчиво, а в суде — недопустимо. Мы не ошибемся, если признаем, что всего несколько слов, сказанных молодым человеком в момент голодовки, не позволяют судить о его убеждениях[4].

Это поможет нам правильно отнестись к обвинению Александра Гинзбурга, и в первую очередь к сборнику документов по делу Синявского и Даниэля. Дело это было первым открытым судебным процессом над литераторами, обвинявшимися в государственном преступлении за содержание их книг. Бывало и прежде, что литературные произведения объявлялись антисоветскими. Так произошло с «Белой гвардией» Булгакова, с «Красным деревом» Бориса Пильняка, опубликованным за рубежом[5].

Похожие обвинения выдвигались и против Бориса Пастернака в связи с романом «Доктор Живаго». Но никогда никто из писателей не привлекался к уголовной ответственности за содержание произведений. Это был необычный процесс, и поэтому он вызвал общественный интерес. Центральные газеты посвящали этому делу пространные статьи. После известий об аресте Синявского и Даниэля Гинзбург захотел прочитать их книги. Его интересовало, каким было содержание произведений, вызвавшее уголовное преследование. Раздобыв и прочитав книги, он не нашел в них ничего противозаконного. Я говорю сейчас о впечатлении самого Александра Гинзбурга, о его личной, субъективной оценке. Учитывая общественное значение случившегося, Гинзбург направил письмо Председателю Совета Министров СССР. Он писал, что арест Синявского и Даниэля поднимает глубокие общественные вопросы. Такие, например, как понятие «антисоветская агитация и пропаганда» применительно к художественной литературе или роль органов государственной безопасности в жизни страны. Этим письмом ограничилась тогда его активность. Он ожидал приговора. В феврале 1967 года приговор состоялся[6].

Любое рассмотренное судом дело — гражданское или уголовное — всегда спор двух сторон: истца и ответчика, обвинения и защиты. И всегда решение выносится в пользу только одной стороны, а другая остается недовольной. Неважно, идет ли речь о рутинном деле или громком процессе. Одни признают приговор убедительным, другие могут считать его сомнительным. Гинзбург был в числе тех, кто считал приговор неверным[7].

Но в этом он был не одинок. Не согласились с приговором по делу Синявского и Даниэля люди разных политических взглядов, в том числе и те, кто, разделял коммунистическую идеологию и те, чей патриотизм несомненен. Я должен напомнить о письме 62-х писателей. Среди них: Корней Чуковский, Илья Эренбург, Павел Антокольский, Вениамин Каверин, Белла Ахмадулина, Юрий Нагибин, Ефим Дорош[8].

Люди, широко известные советской общественности выдающимся вкладом в развитие социалистической культуры. Нельзя умолчать о том, что писатели не видели антисоветского умысла в произведениях Синявского и Даниэля. Более того, они с тревогой написали: «Мы полагаем, что процесс над Синявским и Даниэлем причинил уже сейчас больший вред, чем ошибки Синявского и Даниэля»[9].

Я напоминаю об этом, чтобы подчеркнуть: отношение Александра Гинзбурга к приговору не было исключительным. Его реакция не была единичной. Нельзя пройти и мимо того, что с Запада, от наших друзей, тоже поступали подобные отклики. Всем памятно письмо Луи Арагона. Оно имеется в материалах дела. Вот что пишет Луи Арагон: «Я не могу представить, чтобы коммунист отнесся с безразличием к приговору, вынесенному по этому делу. Ради блага нашего общего дела мы надеемся, что приговор будет обжалован. Не нам диктовать великой дружественной стране ее поведение, но мы чувствовали бы свою вину, если бы, не сказали свое мнение»[10].

В этом деле имеется похожее высказывание Джона Голлана, руководителя английской компартии[11].

Этим я хочу еще раз подчеркнуть, что точка зрения Гинзбурга на дело Синявского и Даниэля не может быть поставлена ему в вину как отход от коммунистической идеологии. Гинзбург считал приговор неверным. А теперь мне представляется важным поставить перед вами один общий вопрос. Как должен поступать гражданин, считающий приговор по уголовному делу неверным? Могут быть два варианта поведения. Один вариант — остаться равнодушным. Другой — проявить общественную реакцию. Гражданин может или безразлично смотреть, как под конвоем уводят невиновного, или вступиться за того, кого считает осужденным несправедливо: обратиться в высшие судебные инстанции, к представителям власти, наконец, обратиться в прессу. Я не знаю, как вы ответите на вопрос, какое поведение предпочтительнее. Я думаю, что поведение человека неравнодушного, неспособного безразлично смотреть как невиновный уходит в тюрьму, такое поведение гражданственное, и потому предпочтительное. Но это общая постановка вопроса, применимая к любому делу, большому или маленькому. А если дело вызывает общественный интерес? Не кажется ли вам, что и активность гражданина в этом случае должна быть выше? Разумеется, только в том случае, если гражданин убежден в правильности своей оценки. Но возникает ли, может ли возникнуть вопрос, о том, что Гинзбург был неискренен в своем деле защиты двух литераторов? Такого предположения никогда не возникало даже у обвинения. Гинзбург поставил перед собой задачу сделать все, чтобы смягчить участь осужденных. Можно было пойти разными путями.

Например, обратиться в Верховный Суд Союза. И вы, товарищ председательствующий, на одном из заседаний спросили Гинзбурга, обращался ли он в Верховный Суд? Гинзбург ответил: «Нет». «Почему?» — продолжили вы, — «Потому, что многие обращения туда оказались безрезультатными». Какой же выход видел Гинзбург? Предусмотренная законом жалоба в вышестоящую судебную инстанцию, естественная для участника процесса, была недоступна ему — он не участвовал в деле. Гинзбург решил собрать воедино всю общественную реакцию на дело Синявского и Даниэля, соединить отклики на процесс с полной записью судебного заседания и все это передать в распоряжение властей, решающих судьбы вступивших в законную силу приговоров. Он был убежден, что это единственный вклад, который он сможет внести в дело, «глубоко и горячо его волновавшее», как он писал в одном из писем.

К концу октября–началу ноября 1966 года работа по сбору материалов подходила к концу.

С учетом обстоятельств, сопровождающих наше дело, в том числе утверждений об антисоветских убеждениях Гинзбурга, естественно задать вопрос: является ли сборник по делу Синявского и Даниэля антисоветским? Я нахожу ответ в самой формулировке обвинения. Обвинение не называет этот сборник антисоветским, оно считает его лишь тенденциозным. Тенденциозность, с точки зрения обвинения, состоит в стремлении опорочить процесс по делу двух литераторов.

Тенденциозный подход, в данном случае, это злонамеренный односторонний подбор одних только отрицательных опенок дела Синявского и Даниэля с целью искажения общественной оценки дела. И если бы Гинзбург так поступил, собрал бы только одни отрицательные отклики на дело, мне пришлось бы согласиться с обвинением. Но давайте еще раз рассмотрим сборник, обратимся к его содержанию, и тогда станет ясно, можно ли признать его тенденциозным. В сборнике немногим более ста пятидесяти документов. Он состоит из трех разделов: отклики в Советском Союзе и за рубежом на арест литераторов, запись судебного заседания и, наконец, отклики на приговор. Чтобы продемонстрировать тенденциозность, односторонность этого сборника, нужно доказать, что Александр Гинзбург располагая, материалами и документами в поддержку приговора, утаил их вместо того, чтобы поместить в сборник. Я настаиваю на том, что в деле нет решительно никаких данных о том, у Гинзбурга была хотя бы одна бумажка, одобряющая приговор и оставшаяся за пределами сборника. Вы найдете в нем все без исключения статьи как центральных, так и периферийных газет, одобряющие приговор Синявскому и Даниэлю. Позиция тех, кто приветствовал их осуждение, представлена в сборнике с исчерпывающей полнотой, максимальной тщательностью и предельной добросовестностью. Наряду с этим отражена и другая точка зрения — мнение тех, кто не согласен с приговором. Что же это за странная тенденциозность, состоящая в исчерпывающем показе противоположных точек зрения? И если это тенденциозность, то что же тогда объективность? Сборник включил в себя все без исключения материалы, доступные Александру Гинзбургу и поэтому обвинение в тенденциозности признать невозможно и недопустимо.

Среди прочего, в сборнике есть два материала, заслуживающие отдельного разговора. Это листовка, подписанная словом «Сопротивление», и «Письмо старому другу». Именно на них, всего только на двух, из более чем ста пятидесяти, основывается обвинение в антисоветской агитации и пропаганде. Гинзбург говорит, что не считает их криминальными. Я понимаю, что его позиция может оспариваться, а соображения государственного обвинителя могут показаться предпочтительными. Но доводы Гинзбурга заслуживают безусловного внимания. Он объяснил: «Если бы я и считал эти два документа криминальными, то по моему замыслу представить высшим должностным лицам абсолютно полную реакцию на процесс двух литераторов, я должен был бы включить и эти два документа». Почему? Потому что эти документы — один или два, или сколько бы их ни оказалось, показывают, что приговор вызывает и такую реакцию у некоторых граждан. И в самом деле, сборник отражает разные тенденции. Например, там есть материалы о необходимости дальнейшей демократизации общества, и, в первую очередь о расширении свободы творчества. Присутствуют и тексты, продиктованные заботой о международном престиже нашего отечества. Но для того, чтобы обвинять Гинзбурга по статье 70-й, требуется доказать, что криминальные, по мнению обвинения, документы включены в сборник с целью подрыва и ослабления советской власти. Иначе нет преступления, предусмотрено статьей 70-й Уголовного Кодекса. Но, если само обвинение признает, что сборник тенденциозный, а не антисоветский, что сам сборник преследует цель изменения или отмену приговора по делу Синявского и Даниэля, а не цель подрыва и ослабления советской власти — значит, и включение в него отдельных материалов преследует только эту цель. А, следовательно, обвинение в антисоветской агитации и пропаганде — несостоятельно.

Если же в сборнике окажутся тексты, где обвинение отыщет элементы клеветнических высказываний, то распространение их станет преступлением, предусмотренном статьей семидесятой Уголовного кодекса, только если они оказались там с целью подрыва и ослабления советской власти. Но сборник в целом, по признанию следствия, таких целей не преследовал. А, значит, присутствие в нем таких документов не образует упомянутого преступления.

Но может быть, наличие таких текстов позволяет обвинению говорить о преступлении, предусмотренном статьей 190-1 Уголовного кодекса — распространение заведомо ложных сведений, позорящих советский государственный и общественный строй? В этом случае определяющим становится распространение, его способ, то, как Гинзбург хотел распространять свой сборник. Он утверждает, что готовил его только для властей Советского Союза и передавал, а если угодно следовать терминологии закона, «распространял», только среди ограниченного круга представителей высшей власти государства. Следствие, напротив, настаивает, что сборник готовился для передачи за рубеж и даже красочно, в деталях описывает, как эта передача происходила. Передача сборника на Запад — важнейшее из обвинений, и в нем надо разобраться основательно. Версия обвинения состоит в том, что Гинзбург с помощью Галанскова, через загадочного иностранца Генриха, в ноябре 1966 года, передал в журнал «Грани» сборник по делу Синявского и Даниэля. Тема передачи сборника в «Грани» уже рассматривалась сегодня моим товарищем по защите адвокатом Каминской. Но и я не могу обойти стороной этот эпизод, поскольку считаю его важнейшим в деле Александра Гинзбурга. Следствие сочло доказанной версию передачи сборника за границу, услужливо предложенную подсудимым Добровольским, и Добровольский, увы, остался единственным источником сведений по этому вопросу. Не следователям, не прокурору, а подсудимому Добровольскому принадлежит монополия на эти сведения. Обвинительная власть оказалась заложницей подсудимого Добровольского. Она вынуждена играть по нотам, написанным Добровольским — иного варианта у нее нет. Показания одного подсудимого против другого или других, против соседей по скамье подсудимых, в многовековой судебной практике называется «оговором». В самом этом слове слышится опасность и предупреждение. По старым российским законам оговор считался доказательством ненадежным или, как тогда говорили, «несовершенным». И современная судебная практика требует с осторожностью относиться к оговору, придирчиво выяснять мотивы, которыми руководствовался оговорщик, и сверять его показания с фактами, доказанными достоверно, без всяких сомнений. Каковы же показания Добровольского? Он повествует, что машинистка Вера Лашкова работала очень интенсивно в ожидании приезда курьера из-за границы. Но оказалось, что торопилась она напрасно. Курьера все не было, и машинописный текст лежал без надобности в течение двух недель, а может быть и больше. Запомним это. Добровольский настаивал на этих показаниях у следователя и подтвердил их и здесь, в суде. Но мы точно знаем, Вера Лашкова закончила печатать сразу после ноябрьских праздников 1966 года и уж во всяком случае не ранее 10 ноября. Значит, интересующий нас момент передачи сборника не мог состояться никак ни раньше последней декады ноября 1966 года. Теперь последуем дальше по пути, предложенному Добровольским. Он настаивает, что сборник передали иностранцу Генриху в день вечеринки у Светланы Поташевой. Именно с этой вечеринки будто бы отправился Галансков на встречу с Генрихом. В суде установили число и месяц вечеринки — 22 октября, оказалось — не менее чем за две недели до того, как Вера Лашкова закончила печатать сборник. Значит, в день вечеринки у Поташевой передавать попросту было нечего. Сборник еще не существовал. Показания Добровольского оказались выдумкой, а никакой другой версии передачи сборника за рубеж обвинение нам не предложило и не предложит. Обвинение не знает, как сборник попал на Запад. Если обвинение не знает, как сборник попал на Запад, нет оснований обвинять в этом Александра Гинзбурга. На этом месте защита могла бы поставить точку в рассмотрении эпизода о передаче сборника на Запад[12].

Почему Добровольский оговорил Гинзбурга, почему дал ложные показания о передаче сборника за границу или как подобные материалы попадают за рубеж — это темы для защиты Александра Гинзбурга не главные и даже не второстепенные. Но они обсуждались в судебном следствии, интересовали участников процесса, суд уделял им внимание, они принесли любопытный материал, вернуться к которому, хотя и не обязательно, но небесполезно. Первая из этих двух тем — показания Добровольского. Из всех испытаний, выпадающих на долю человека тюрьма — из самых тяжелых. Неудивительно, что заключенный неотступно думает о свободе. Мысли о воле не оставляют его. Он перебирает разные способы выбраться из тюрьмы, порою самые фантастические. Алексей Добровольский в этом был похож на всех. Отличался он только способами, которые выбирал для того, чтобы выйти из тюрьмы. Среди них и попытка, обескураживающая своим цинизмом. В институте Сербского он пишет Галанскову записку, умоляя взять на себя его, Добровольского, вину. Добровольский готов безжалостно и хладнокровно отправить в лагерь вместо себя своего друга. Тут примечательна не только готовность к ложным показаниям, но, прежде всего бездушие, с которым Добровольский возводит напраслину на близкого друга. Но даже если бы удался этот бессовестный план, Добровольскому никак не обойтись без дружбы со следствием. А для этого со следствием надо сотрудничать. Надо заслужить хорошее отношение, а всего лучше — благодарность. В положении Алексея Добровольского это очень непросто. При аресте у него найдена литература, изданная НТС, множительное приспособление «шапирограф», немалая для его социального статуса сумма — 2000 рублей[13].

Прибавим к этому, что Добровольский раньше уже имел дела с КГБ. Он обвинялся в антисоветской агитации и пропаганде. Но кроме того, что найдено при обыске, Добровольский знает за собой неоднократные встречи с иностранцами, распространение энтеэсовской литературы. Двусмысленные разговоры об НТС с Верой Лашковой и Людой Кац, в том числе и о том, что он имеет полномочия принимать в НТС новых членов. Положение тяжелейшее, чтобы не сказать безнадежное. И при этом надо заслужить расположение и благодарность следствия. Добровольский ищет способы сотрудничества, предлагает разные формы. Он готов, например, отыскать и передать следствию все экземпляры «Феникса», чтобы предотвратить передачу сборника за границу, а для этого просит выпустить его из тюрьмы. При этом не упускает случая все улики, найденные в его квартире, приписать Галанскову. Чем же еще может Добровольский угодить следствию, которое всеми силами, но безуспешно, пытается приписать Гинзбургу передачу сборника за рубеж? Эта тема в той или иной форме присутствует на большинстве допросов. Добровольский, обогащенный опытом общения со следствием по своему первому делу, понимает, что показания против Гинзбурга — вот долгожданная услуга, которая нужна следствию и уж ее-то следствие оценит по достоинству. Отношение Добровольского ко лжи на следствии не составляет секрета. Нравственные правила этого человека позволяют просить другого обвиняемого взять на себя его вину и дать ложные показания. При этом Добровольский не щадит друга. А что ему Гинзбург, с которым он едва знаком, всего лишь здоровается и никогда не сказал двух слов. И Добровольский такие показания следствию преподносит[14].

Но заметьте, что даже при этом Добровольский говорит, что при передаче не присутствовал, а знает о ней будто бы только со слов Галанскова. Он вынужден говорить так, потому что содержательные показания не выдержат малейшей проверки. Но полностью избежать упоминаний о фактах невозможно. В рассказе Добровольского есть два момента, поддающиеся исследованию. Первый — передача сборника в день вечеринки у Поташевой. Как мы уже говорили — это неправда. И второе — вручение сборника иностранцу по имени Генрих. Надо отдать должное следствию. Оно искало Генриха, тем более, что это было не столь трудно. Граница СССР охраняется строго. Для пересечения ее иностранцу нужна виза. Визу можно получить, только передав в консульскую службу свои фотографии. Фотографии всех иностранцев, пересекавших государственную границу СССР осенью 1966 года, были в распоряжении следствия и предъявлялись всем подсудимым, включая Добровольского. Добровольский, как и следовало ожидать, Генриха среди них не нашел. На вопрос: «А был ли «Генрих?» есть только один ответ: «Никакого «Генриха» не было». В показаниях Добровольского о передаче сборника было всего два момента, поддававшихся проверке, и ни одни из них не подтвердился. Так обстоит дело с показаниями Добровольского[15].

А теперь посмотрим, подтверждаются ли слова Гинзбурга, его показания? Гинзбург говорит: «Я передал этот сборник высшим должностным лицам. Я передавал это сборник депутатам Верховного Совета». Нам легко убедиться в его правоте. Один экземпляр сборника, адресованный Председателю Комитета государственной безопасности СССР, Гинзбург сам отнес в приемную КГБ на Кузнецком мосту. Этот экземпляр лежит на вашем столе, он перед вами, товарищи судьи. Следствие, проверявшее пути распространения сборника внутри нашей страны, нашло депутата Верховного Совета СССР, писателя Эренбурга, которому Гинзбург вручил сборник. Гинзбург рассказывал следователю, что есть почти надежные сведения о том, что сборник в частном порядке передан Председателю Президиума Верховного Совета СССР. Но следователь не проверил этих показаний, хотя я считаю их чрезвычайно важными для оправдания Гинзбурга. Он настаивает, что давал сборник и другим высшим должностным лицам страны, но сейчас не может назвать их имена. Это вызвало озабоченность и у меня тоже. Не скрою от вас, я разговаривал с ним об этом. И мне его позиция стала понятной. Пока сборник лежит на вашем столе и служит предметом уголовного дела по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, знакомство с ним, оставшееся без сообщения об этом компетентным властям, может быть сочтено, по меньшей мере, предосудительным. Приглашение в суд кого — либо для дачи показаний о сборнике может повлечь весьма неудобные для вызванного вопросы. Понятно, что Гинзбург не может назвать этих лиц, не предупредив их заранее. А сделать это он по понятным причинам не может. Из сказанного следует, что в противоположность бездоказательному оговору Добровольского, слова Гинзбурга подтвердились сейчас, и возможность дальнейшей их проверки всегда открыта. Осталась еще одна тема, впрочем, не относящаяся к числу основных. Попадают ли за рубеж рукописи помимо воли авторов? Известны ли такие случаи? Да, известны. Известно появление на Западе рукописи писательницы Галины Серебряковой, известно появление рукописи писательницы Лидии Чуковской, известно появление рукописи писательницы Евгении Гинзбург[16].

И никто их не обвиняет, что они сами передали свои произведения на Запад. Мало этого, здесь, в суде, свидетель Левитин, чьи книги изданы за границей, сказал, что он не знает, каким путем его рукописи попали на Запад. Значит, мы должны согласиться с тем, что рукопись может попасть на Запад помимо воли автора или составителя. А, поскольку следствие не представило доказательств передачи сборника конкретными лицами, мы можем с полным основанием утверждать, что рукопись ушла через границу, как и во многих других случаях, помимо воли автора. Остаются, товарищи судьи, совсем незначительные пункты обвинения. Гинзбург обвиняется в том, что передал Губанову несколько вырезок из зарубежных газет. По мнению обвинения, в них содержится клевета на советский государственный и общественный строй. Я не стану заниматься разбором этих вырезок. Может быть, есть там клевета, а может быть, и нет. Почему это безразлично для защиты? Потому что эти вырезки на норвежском, датском, итальянском и французском языках. Гинзбург не владеет ни норвежским, ни датским, ни итальянским. По-французски, правда, читает, но с трудом. Во время подготовки сборника по делу Синявского и Даниэля у него оказался обширный газетный материал. Среди прочего и вырезки, которые не шли к делу. Но в них упоминался «СМОГ». Эта аббревиатура — сокращенное название группы авторов, расшифровывается как «Союз молодых гениев». Как же узнал Гинзбург, что в вырезках речь идет о «СМОГе»? Просто. По крупным латинским буквам, в каждой заметке. И, не имея понятия о содержании вырезок на недоступных языках, он передал тому, кто мог интересоваться «СМОГ» ом — поэту Леониду Губанову. Но для обвинения в распространения клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественной строй, нужно доказать, хотя бы, что Гинзбург знал содержание вырезок. Обвинять Гинзбурга в том, что он распространял с целью подрыва и ослабления советской власти материалы, которые не в состоянии был прочесть, мне представляется неосмотрительным.

Товарищи судьи мы рассмотрели все, чем обвинение могло обосновать вину Александра Гинзбурга. Оказалось, что материалов, позволяющих вынести обвинительный приговор, в деле нет. Это дает мне почетную привилегию не останавливаться на характеристике личности Гинзбурга, хотя у меня есть такая возможность. Вы помните отзывы о нем свидетелей Столяровой и Пинского, о его личной порядочности, его безупречной честности и интеллигентности. Я не стану говорить об этом, потому что независимо от того, хорош или плох Александр Гинзбург, он невиновен и по закону подлежит оправданию.