Бухенвальд глазами очевидцев

Интервью были сделаны в начале 2000-х в рамках международного проекта «Выжившие в Маутхаузене» и размещены на сайте Та сторона — архиве устной истории остарбайтеров и военнопленных. Для этой публикации они были сокращены и незначительно отредактированы, с оригиналами можно ознакомиться по ссылке в конце каждого монолога.

Пинчук Василий Адамович

Военнопленный, узник концлагерей. Ранен под Смоленском в июле 1941 года. Был отправлен в Германию весной 1942 года. Попал в гестапо в Вене, оттуда переведен в концлагерь Маутхаузен, а затем — в Бухенвальд.

И вот нас везут, оказывается, в Бухенвальд. Через полторы-две недели я вышел на работу, в мастерские DAW. там много мастерских всяких было, и столярная. Настрогал что-то там. А на третий день на работе выходим по четыре человека, на выходе стоит эсэсовец, а я иду с палкой, хромаю страшно. Он как увидел: «Хальт!». Остановил, подбегает ко мне, берёт палку, согнул, выбросил: «Таких работяг мне прислали, в крематорий их отправлю!» Ну мы пошли, палки у меня нет, ребята взяли меня под руки, повели.

Мы зашли в блок. Среди ребят, которые меня вели, был Володя Галяпа — сейчас я его в Киеве часто встречаю, мой лепший друг по Бухенвальду. Он был ранен во время обороны Киева, уже в лагере дольше меня, у него там знакомые. Там был старший поляк, он с ним [поговорил]. И на второй день меня на работу не пустили, а отправили в санчасть, ревир называлась, санчасть. Прихожу туда, — кровати одноэтажные, вот, простыни, подушки, одеяла, ну прямо как больница. Ну, разулся, рядом стоят две кровати, ещё один киевлянин, друг Галяпы, Панчук Владимир Ананьевич. Ну, лежим оба раненые, вот.

Вечером меня забирают в операционную. Два мужика в белых халатах щупают мою ногу. И под маской, под наркозом удаляют мне все осколки. Ощупью, тогда никакого рентгена не было. Вырезали мне осколки, и я лежу. Вечером уже темно, когда один из тех мужиков приходит, садится на табуретку возле меня и говорит: «Так тебя ранило возле Смоленска?» Ошарашен, непонятно, откуда, кто мог знать? Думаю: какая-то провокация, дело дохлое. И я ему ничего не ответил.

А Володя Панчук лежит рядом: «Не бойся, это свой человек, он коммунист». А я всё равно молчу, ошарашен был. Ну, потом я узнал, что этот мужик, Тильман Гельмут его звали, — никакой не медик, он металлург, три года с лишним работал в Нижнем Тагиле. По договору с Германией презжали специалисты. И вот он приехал в 33-м году домой [в Германию], в отпуск, договориться с родителями, чтобы там [в СССР] жениться: у него девочка появилась, в комсомол там поступил. А его сразу в тюрьму увезли, и вот он строил Бухенвальд.

А второй врач — тот хотя бы фельдшер по образованию, Карл. Вот они вдвоём делали такие несложные хирургические операции. Там было две операционные, в первой чешский профессор делал что-то, когда надо было, а тут так. И вот я месяца полтора в подпольной палате пролежал. Ну, человек тридцать было. Подпольной я ее называю, потому что немец, который руководил всем этим хозяйством, не всё знал, что делается в этой палате. Его там дурили и спасали нужных людей. Видно, меня посчитали очень заслуженным поскольку я солдат, раненый, уже был в Маутхаузене.

Там были очень сильные подпольные организации. Было восемнадцать национальностей в Бухенвальде, и шестнадцать из них имели каждая свою подпольную группу.

И был интернациональный подпольный комитет, там в основном немецкие коммунисты, тельмановцы руководили, но из каждой национальности там были представители. Когда я вышел с ревира, в воскресенье меня пригласили в немецкий блок. Дали мне миску баланды, полбулки хлеба, я поел как следует. Со мной поговорил, тоже немец, с акцентом, но по-русски. Потом открывает шкаф, где штубендисты, там столы были, питание раздавали. Вынимает большую книгу в кожаном коричневом переплёте, Карл Маркс «Капитал». У меня глаза сразу на лоб полезли. Я смотрю на книгу и на него, он улыбается. Я говорю: «Чё ты улыбаешься?». — «Чё ты ошарашен, не бойся, у нас всё есть». Он так книжку подымает, там всё готическим шрифтом, такими большими буквами, красиво напечатано. «Понимаешь, что это или нет?». — «Понимаю, хорошо понимаю».

Он закрыл и спрятал. И дней восемь меня никто не трогает. Заглянут в блок — и всё. Потом я узнал, что это была проверка: в лагерной комендатуре было окно, в любое время дня и ночи можно было подойти и что-то сказать. Ну, эти провокаторы, наблюдали, [пойду ли я их сдавать]. Прежде, чем дальше помогать человеку, там всё здорово проверяли.

И вдруг меня вызывают в блок. Захожу, там закрытая команда, сто двадцать человек. Двадцать русских, остальные иностранцы, в основном доктора наук. Там двухэтажные здания и большой подвал глубокий. Лаборатория по изготовлению вакцин, противотифозных, для вермахта. Со всех концлагерей собрали туда медицинских специалистов по этому [профилю]. Я был калифактором — уборщиком в медицинском флигеле. У меня четыре душевые, ванна, шкафов штук десять для одежды: заходит доктор, снимает одежду, душ принимает, надевает лабораторную одежду, и идёт, работает. Вот я их всех пропускаю, убираю тут, коридор этот мою специальным мылом жидким. Мне повезло: я всегда говорил, что был в аристократической команде. Мы не выходили на аппельплац никогда. У нас был доктор Гинк, штурмбаннфюрер, руководил этой лабораторией. У него был один вермахтовец — кажется, сержант, воевал на восточном фронте, четыре ранения, его уже списали. А в семи километрах от Бухенвальда, под горой, была деревня, где он жил. Утром на работу приходил, нас охранял. Идёт на работу, несёт кусок хлеба и обязательно газеты нам. Мы его называли «полтора Ивана»: здоровый такой, только бледный, ещё и хлеб нам приносил, ну, что ж мы дураки? Перевоспитали его.

И вдруг, еще 9 апреля нас вызывают пофамильно, по номерам — весь руководящий состав интернационального комитета. М мы поняли — всё, разоблачили наш интернациональный комитет. Значит, надо что-то делать. Мы их спрятали: лагере была свиноферма, были большие склады одежды. А за горой, где надо было воду спускать, была канализация, трубы высотой больше полуметра.

Там мы, например, проверяли оружие, простреливали даже, готовились к восстанию. Было холодное оружие, было огнестрельное Когда англичане и американцы бомбили заводы вокруг Бухенвальда, погибло много эсэсовцев. Когда завозили трупы в лагерь, подбирали [оружие]. А эсэсовцы были растеряны, возле трупов — ящик карабинов, подготовленных на фронт, в ящике по шесть штук, марка «Густлофф». [А мы клали] пару ящиков на телегу, на ней трупы и везли в крематорий.

Короче говоря, у нас оружие, мы жили в пятидесятом блоке. У нас был маленький крематорий свой, потому что кролей растили, заражали тифом, и делали эту вакцину. А рожки-ножки, сжигали. У нас была своя печка, и в огороде у этой печи были закопаны 70 карабинов. 11 апреля их подняли, я в восстании участвовал, в третьем батальоне.

[9 апреля руководителей интернационального комитета] искали, но не нашли. А одиннадцатого была команда: «Всё, будем убивать». Были подготовлены штурмовые группы, ножницы изолированные, потому что ток, высокое напряжение, а надо было резать проволоку. Одеяла на нее набросали, по этим одеялам — кругом, выходили наружу. Комендатура лагеря, начальство всё уже драпало. Ну, повоевали часа три, не больше.

Было три русских батальона. Я был командиром отделения, у меня шесть хлопцев, с которыми я должен выполнить определенные задачи.

В нашем блоке была комната без окон в подвале, где растили кролей. По вечерам в этой комнате изучали немецкое оружие — обрез, карабин, граната, пистолет, — потому что люди-то не все воевали, возьмём оружие у эсэсовца, а потом что с ним делать? Они его не видели, хотя может кто-то был на фронте. Хотя было у нас там много военнопленных в том лагере: офицеры, полковники советской армии. Руководил восстанием полковник Смирнов, всеми вооружёнными силами, не только русскими, а и иностранными тоже. Штурмовая группа захватила главные ворота. Там на втором этаже стоял пулемёт, и там же рычаги — включение и отключение тока. В этой штурмовой группе были наши офицеры, были немецкие вояки, которые в Испании воевали, потом попали в концлагерь — битые такие все, подготовлены к этому делу. У них было оружие, быстро сняли часового с ворот. И возле комендатуры сразу выставили вооруженных людей. Те уже отключили ток — мы режем, а тока уже нету.

Вышли. Я выходил возле ревира, где мне операцию делали, там вышка была. Выходим к этой вышке, и смотрим — никого нет. А под вышкой сидит человек, полосатик. «Ты чего тут?» — «Да я там вот, галеты». Собак кормили галетами какими-то. Мы его подымаем, а он сидит на, на этих, на волосах и машинка под ним. Оказывается, русский власовец, нас там они частично охраняли. «Власовец?» — «Да». — «Давно?» — «Три года». Ну, его застрелили и пошли дальше, разговор был коротким.

Взяли казармы их, разоружили двести двадцать семь эсэсовцев, взяли в плен и в карантинный блок закрыли, охрану поставили. Остальные бежали. Ну так вот мы недолго воевали, сидим возле комендатуры, возле эсэсовских казарм уже под вечер, — подъезжает американский танк. Выходит американец, по-русски с нами говорит, спросил: «Ну, как вы тут, как вы тут, воюете?» — он уже знает. И поехал дальше.

Ну, три дня держали оборону. С Веймара, восемь километров, группу эсэсовцев прислали в помощь сюда. Мы её встретили в лесу Бухенвальдском — кто не успел сбежать, того там прикончили. И на этом война, собственно, кончилась. На третий день подошли американские войска.

Бочкарёв Михаил Петрович

Военнопленный, артиллерист. В плен попал 14 июля 1942 г. в окрестностях г. Каменск-Шахтинского. Содержался в лагере военнопленных в г. Лисичанске, затем в тюрьме г. Днепропетровска. Этапирован в Германию, в г. Штукенброк, шталаг 326 (VI-К). Весной 1944 г. переведен в концлагерь Бухенвальд, с осени 1944 г. — в концлагере Дора-Миттельбау.

Я оказался в лагере, который был под конвоем СС. В этом лагере была попытка побега. И после этой попытки побега «черный ворон» заехал в этот блок лагеря, погрузили нас человек 25–26 и повезли. И выгрузили нас только перед железными воротами, на которых была надпись: «Едэм дас зайнэ» на немецком языке, в переводе на русский язык это означает «Каждому свое». «Едэм дас зайнэ». Вот я получил свое в концлагере от эсэсовцев.

Когда мы зашли за тяжелые ворота Бухенвальда, нас погнали в баню. Немцы очень боялись заразы, как мы после узнали. В бане стоял чан с какой-то коричневой жидкостью, и нас сначала заставили бриться. Все волосы, которые на нас были, мы должны были уничтожить: под мышками, и на голове, и на пятой точке опоры. Бритвы тупые, в кровь заставляли бриться, а потом в этот чан с головой.

И мы из этого чана, несмотря на то, что были доходные, выскакивали так, как пингвины из воды выскакивают на льдины. Потому что в огне горело все тело.

Одели нас после бани не в полосатую форму, как обычно сейчас показывают узников концлагерей, а в солдатскую форму нашей Красной армии. И поместили внутри Бухенвальда, еще за двойную проволоку. С общим лагерем мы общаться не имели права.

Блоки, были за русскими пленными. Кроме пленных были русские гражданские взяты. Те имели полосатую одежду, а мы — одежду своей армии. Так что когда нас гнали на работу через аппельплац, уважение было исключительное. Русских солдат уважали, перед нами даже снимали шапки другие нации, которые были в Бухенвальде. А в Бухенвальде были особенно французы, югославы… — ну, по сути все нации. С разными знаками различия.

У многих были на полосатой одежде нарисованы круги в виде мишени. Это были пожизненные заключенные: круги означали, что если кто убьет этого человека, то он никакой ответственности за убийство не понесет. Рядом, вплотную к Бухенвальду, строился завод. Русских использовали на самых тяжелых работах: земляные, прокладка водопровода, отвоз земли, штайнбрук.

Чувствовалось, что в лагере существует какая-то организация. Один пожилой товарищ, чувствуется, что он командир был, как-то сказал мне: «Мишенька, надо что-то пронести в лагерь, с помощью чего можно было бы рвать проволоку». В одном месте работали плотники, и мне удалось в стружке закопать топор. Пока этот топор лежал под стружками, прошло не больше недели.

Лагерь был под проволокой, под напряжением, там еще было оцепление. Между прочим, в оцеплении были власовцы. И если немец бросит [нам] окурок докурить, то власовцы даже этого не могли, только матерно ругались на нас, заключенных. Но во время воздушной тревоги открывали ворота лагеря, и заключенные, кто были за пределами лагеря, могли проходить внутрь, потому что предполагали, что лагерь бомбить не будут.

Всё, что было положено на день, кроме вечерней баланды, мы получали утром. Пайка хлеба, литр баланды и маргарин или кусок колбасы — эрзац грамм пятьдесят. После мы освобождения, ну это я забегаю вперед немножко, определили, что рацион бухенвальдский был рассчитан на то, чтобы нормальный здоровый человек мог проработать 8-9 месяцев, не больше. Постепенно истощался и превращался в труп, кости, обтянутые кожей. В обед был положен эрзацкофе или чай. И вот когда мне пришла пора этот топор пронести, я сказал своим в команде: «Я пойду за чаем». Все удивились: «Ты же никогда не пьешь его?» А чего пить с сахарином чай пустой?

Некоторые оставляли кусок хлеба, а мы оставляли на пять человек пайку, которую у других наций обменивали сигарету. За маленькую пайку грамм пятьдесят, даже сто — покупали сигарету. Мы накуривались впятером одной сигаретой. Как? Мы научились курить по-матросски. Это вот что значит: я прикуриваю, подношу к губам почти вплотную и втягиваю в себя воздух. Пару раз потянул — голова уже кружиться начинает. Передаю другому, другой так же.

У меня была лежанка на месте работы, из веток, и я мог неподвижно лежать час, смотреть на бегущие облака. Я должен с баком идти, а в бак я положил топор, завернув его в бумагу из цементного мешка. И тут тревога, и я с еще с одним товарищем — в открытые ворота, прямо в лагерь, [без обыска] ничего не смотрели. Так что эта тревога помогла мне пронести топор. Отдал я его по назначению, но он не потребовался.

Цеха строящегося завода сровняли с землей. Мы видели круги на крыльях, это была английская авиация. В лагерь попала одна бомба, причем вблизи крематория.

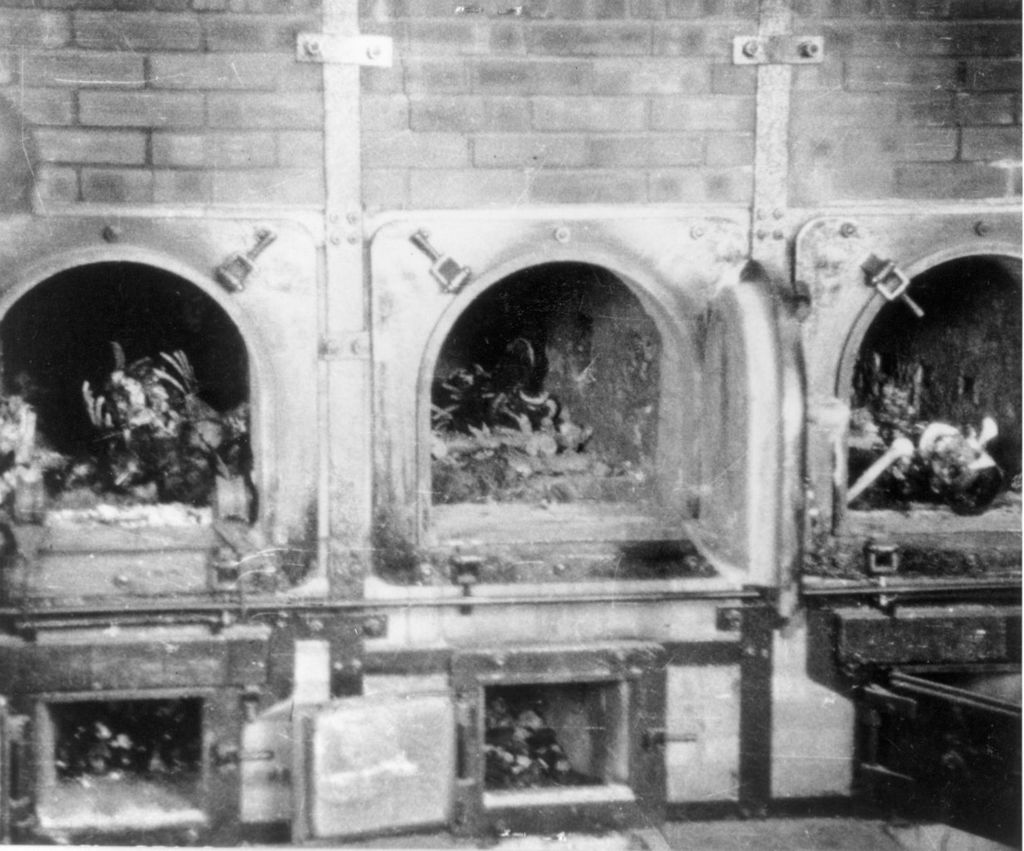

Бухенвальдский крематорий все время дымил, никогда не было остановки. Много заключенных погибло во время этой бомбежки. И вот в то ложе, где я лежал все время до этого, было почти прямое попадание бомбы. Того, кто его занял, разорвало на куски. А я остался живой.

[В лагере] рядом с проволокой, но только по обратную сторону, у блоков, где содержались русские военнопленные, был один домик, из которого очень часто доносилась веселая музыка. Мы не знали, что это за домик. А уже после освобождения нам рассказали, что под эту музыку уничтожали людей. И я теперь припомнил, что когда нас привезли к воротам Бухенвальда, двоих из нас отделили. В бане обслуга русская, немцы были только до ворот, а уже за воротами заключенные были на должностях. Когда мы пришли в баню, нас спросили, кого отделили. Один комиссар был, какой-то в высоком звании, другой Герой Советского Союза. И нам сказали: «Считайте, что их нет в живых».

В «хитрый домик», пригоняли, кого надо уничтожить. Раздевали под маркой медицинской комиссии, осматривали. Люди не знали, для чего это может,забота о здоровье или чего. И вот когда проходили вот эту комиссию, подходили к стойке, где измеряют рост, сидя и стоя. А в движок стойки был вмонтирован пистолет, который делал затылочный выстрел. Еще там все время была двуколка, закрытая пологом. И уже из «хитрого домика» везли в крематорий. А чтобы не слышали стрельбы, все-таки не очень далеко от этой проволоки под напряжением, играла громкая музыка.

После разрушения завода работы стало мало, и нас, четыреста человек военнопленных, погрузили. И привезли в местечко Ордруф. А там был лагерь — филиал Бухенвальда, Дора.

В этом лагере был подземный завод. Что там выпускали, я понятия не имею. Когда нас привезли туда, нам открыли сарай для того, чтоб мы брали койки, двухэтажные и трехэтажные. И вот в этом сарае половина половину пространства занимали койки, а половину — трупы. Трупы, действительно, [лежали] как дрова, потому что кожа и кости. И одной из работ, которую заставляли нас делать, была [утилизация трупов]. Мы рыли ямы, примерно метр или метр двадцать глубиной. В эти ямы складывали ряд дров, ряд трупов, ряд дров, ряд трупов. Потом обливали мазутом и поджигали. Это жуткая картина. Когда огонь начинал брать эти трупы, то начинала подниматься или рука, или нога, создавалось впечатление, что это живые люди.

А все потому потому что бухенвальдский крематорий не справлялся со своей работой, несмотря на постоянную работу.

Мы признавали своим командиром Ярмака, Ярмак Василий Васильевич. Он был помощником командира корабля-эсминца «Беспощадный». Их эсминец был потоплен, а команду списали в морскую пехоту. Так он оказался в пехоте и, так же, как и я — в Бухенвальде. И он нам стал вдалбливать о том, что свидетелей такой работы немец не должен оставить в живых.

И с этого момента началась у нас подготовка к тому, как бы любыми судьбами бежать. А это уже приближался 45-й год. На свою сторону мы сагитировали одного чеха, конвоира, который с нашей командой был. Но шло время. С запада начала доноситься канонада — мы понимали, что открылся второй фронт, и оттуда наступали союзники.

И вот в начале апреля 45-го года нас — тысячи полторы, даже две было заключенных в этой Доре — погнали пешком, говорили, что опять в Бухенвальд.

Нашу колонну отправили во второй половине дня. Намечалась ночевка в местечке Кравинкель, но там было занято какой-то немецкой частью, и нас погнали дальше. И уже в в сумерках, мы той группой, которой все время работали, предлагали, — кто с нами бежать, [присоединиться]. Мы замедлились, отстали, и когда была нас потеряли из виду, то вместе с этим конвоиром быстро отбежали в сторону и залегли. А задним [рядам] сказали, чтобы они ускорили шаг и соединились с основной колонной.

Так мы пролежали часа два, пока колонна вся прошла, и отправились назад. Пересчитали, нас было 27 человек, под руководством Ярмака. Мы не разделялись. У немцев было много крытых щелей от бомбежек. Мы нашли одну, затаились в ней и целые сутки продержались. Потом нас все-таки обнаружили, вывели под конвоем, отправили, но уже не в бухенвальдскую колонну, а в другое место — Бад-Зульца. Но мы оторвались от бухенвальдской колонны. И это как мы все считаем, сохранило нам жизнь.

В местечке Бад-Зульца мы пробыли 2–3 недели. Оттуда нас спешным порядком так же собрали погнали. Причем не на восток, на запад. И вдруг с этого шоссе, по которому нас погнали, весь конвой разбежался в стороны. Навстречу шли американские танки. Вот так мы оказались на свободе.

В местечке Бад-Зульца мы уже как хозяева стали. Сбросили тряпье, обвешались оружием, стали ловить немцев. А они уже в какой-то мере дезертировали, много дезертиров было. И что характерно, когда немец выходил откуда-то, поднимая руки, не хватало сил спустить курок, чтобы убить его. Он не конвоир, он солдат.

Мы стали приводить их в комендатуру, в американскую, они их брали, а потом выпускали. Когда наши войска объединились, нас американцы передали. Потом нас перевели в Баутцен — уже под контроль наших войск полностью. И вот из этого Баутцена нас погрузили в эшелон и, где-то в октябре–начале ноября на родину отправили. И в декабре прибыл в Пензу.

Конечно, все родственники были несказанно рады, что я живой, потому что писем не было. Узнал, что и папка мой, который бредил мной, он все время посылал на вокзал встречать Миньку, не дождался. У него была очень тяжелая жизнь. А почему он все время говорил, что я жив? Потому что он был в Дюшанбе, жил у старшей дочери, и как-то его вызвали в военкомат, и он пришел, у него полна пазуха была денег. А я аттестат по окончании на него оформил. И он говорит: «Нюська, — это старшая сестра, — что-то ошиблись». Ну, и говорит: «Или ошиблись, или Минька жив». И вот он с этого момента поверил, что я живой.

Пришло время устраиваться на работу. В родное депо локомотивное меня не приняли, не объясняя причин. Но я догадывался, я никогда не скрывал, что я был в плену. И не только в депо, и на 163-й, на 740-й завод — и там нигде не приняли. И мне уже не захотелось жить. Я не мог ответить себе на вопрос: «Там я был неугоден эсэсовцам, меня посадили в концлагерь, а здесь я своему родному правительству неугоден, меня не принимают на работу».

Случай помог. Встретил своего товарища по техникуму, Корпачев Александр Сергеевич. Он был начальником дорожно-технической школы. Он мне говорит: «Пойдем ко мне работать». Я говорю: «Я тебе биографию испорчу».

Он мне и сказал: «Официальных указаний о том, чтобы не принимать на работу, нет». Я понял, что, кто меня не брал на работу, значит, боялись за свою пятую точку опоры. И вот в марте, уже почти три месяца исполнилось, как без работы был, я поступил работать в школу машинистов преподавателем. В школе я проработал 36 лет.

Членом партии я не был. Был комсомольцем, учась еще в техникуме. Пионером не был — как-то не сложилось. Я русский человек. Коммунист или не коммунист, [не знаю] я в коммунистической идеологии плохо разбираюсь. Я был со многим очень согласен. А очень со многим — не согласен. Вот в частности с тем вот, я не мог понять, не мог понять того, почему меня не приняли на работу.

Косаревский Иван Терентьевич

Остарбайтер, узник концлагерей. Родился 16 февраля 1924 года в с. Мечетко Луганской области, Украина. В октябре 1942 года по повестке отправлен на работы в Германию. Доставлен в сборно-распределительный лагерь в г. Вупперталь, откуда после попытки к бегству переведен в штрафной лагерь в г. Эссен. В январе 1943 года попал в концлагерь Бухенвальд.

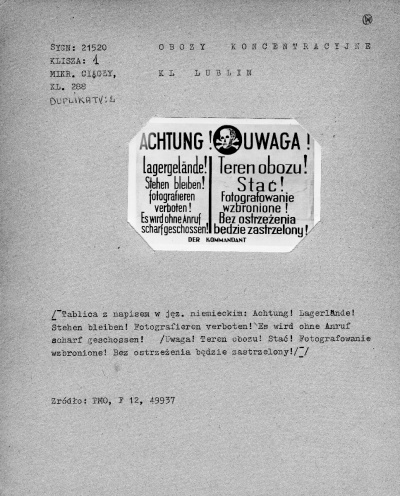

Нас привезли в концлагерь Бухенвальд. Мы ж не знали сперва. Выгрузили около ворот, проволока двухъярусная, всё под напряжением. Построили по пять человек и в лагерь. Погнали туда в сторону крематория, площадь большая впереди лагеря была, где брама, где начальство наблюдает за всеми этими… каторжниками. А нас в сторону отвели и построили всех, около тысячи человек. И мы целый день стояли на улице, никуда не пускали. А потом, уже к вечеру, устроили перекличку, всё просчитали, и погнали в баню.

Тут нас пораздевали, постригли везде, даже под мышками. Что было там — у кого деньги, документы там — позаписали, забрали. Помыли, дали нам барахло разное: женское, мужское, рубашки там, кофточки. Они же евреев привозили, забирали всё это шмотье. И погнали нас в блок.

Блок уже был подготовлен, и нары, и матрасы были, одеяла. Мы расположились на нары двухъярусные по десять человек. На проверку нас сперва не гоняли на плац, потому что мы голые, раздетые, робы не дали концлагерные, мы только в кальсонах и кофтах, кому досталось. Прямо в блоке выстраивали с двух сторон, метра полтора, центральная проход-дорожка, приходят эсэсовцы и считают, не убежал ли кто. Проверили, и опять по нарам сидим.

Прошло недели две, стали привозить нам остовскую лагерную рябую робу: брюки, куртки, потом дали плащи, куртки, чтоб зимой работать. И стали гонять на работы.

Стали строить они лагерь, военный завод. За лагерем — корпуса одноэтажные, ангары. Немцы инженеры, и заключённые тоже были политические немцы, и французы разные руководили, а мы — рабы, лопатой долбаем и всё. Долбали ямы для фундаментов, бетонировали, потом, начали стены, корпуса. И сделали четыре корпуса. Понагнали рабочих немцев туда, специалистов, французов, поляков, чехов, и стали выпускать автоматы, винтовки и пистолеты.

А с другой стороны шесть двухэтажных зданий — это был эсэсовский лагерь. Там они молодёжь обучали, брали в армию, готовили, а потом и посылали — каких на фронт, каких по Германии — где какие работы, в основном — охранять лагерь.

Потом мне предложили работу — в Ваймар на завод послали. Блоковой немец сказал: «Да езжай пока, хоть развейся, всё не всё время здесь!». Ну, нас послали, в Ваймар, на военный завод, рядом построили два блока, была оборудована проволока под током, охранник.

Там выпускали они пушки сорок пятого размера, пулемёты крупные такие, а нам стволы то шлифовать, то пилять. Всё время надо двигаться. А кормили неважно, еле двигались все. Со временем стали заставлять больше делать, а я не могу. Ну, этот мастер, начальник цеха, написал докладную эсэсовцам, и меня вечером вызвали, и как врезали мне двадцать пять дубин, сзади отбили, резина это ж мощь такая. Отбили всё, я не мог уже ни подняться, ни встать. Меня довели, бросили на нары. Я неделю повалялся в лагере, потом они: «Что ж этот, врачей нет, надо этого в Бухенвальд отправлять». Ну, на машину с продуктами погрузили и в Бухенвальд увезли. У нас там ещё, в Бухенвальде кое-как они обращались ещё: врачи помогали. Немцы, французы поляки были там врачами, разные все нации. Мне там ванны делали, пока синета [уменьшилась], от боли отошёл немножко и оправился.

А потом прошло, около месяца, опять американцы бомбили и попали в завод. Как раз, где мы работали, попали три бомбы в лагерь. Разбили бараки, кое-кто остался [в живых], кого спасли, а в основном все погибли. Ну, а завод восстанавливать требуется, меня опять погнали на завод с Бухенвальда. Поработали недели две или три, и тут — американцы, уже двинулся фронт.

Прошёл слух, что вот-вот американцы нас освободят, разговоры идут. Потому что подпольная организация, коммунистическая партия работает наша. Военнопленные там были, офицеры, полковники и политические работники. Ихние немцы ну, связь, видно, имели с эсэсовцами связь, другие ж… неплохие были люди, бог его знает… Видно, давали сигналы, что американцы подходят — вот-вот освободят.

Прошло несколько дней. На работу уже не водили, стали выгонять — мол, надо эвакуировать. Нас кинулись два барака, русские там, поляки[, говорим]: «Знайте, выгонять будете — вас порасстреляют, уничтожат». Мы тикать, разбежались по лагерю кто куда. Они опять гоняли [нас по лагерю], и отказались [от этой идеи]. А, там был блок евреев, которых пригнали с Польши. Они, бедные, дети там — одни косточки, маленькие такие, и женщины, измученные все страшно, и мужчины. Ну, эсэсеовцы блок забрали весь и погнали, а что у них? Еле дышат, куда они убегут, бежать некуда. Вывели там, видно, и расстреляли, уничтожили. Опять пришли, опять гоняли всех с неделю. Потом стало тихо уже. Сигнал: «По лагерю не ходить никому». Они с пулемётов обстреливали лагерь, чтобы никто с бараков не выходил. Ну, посидели от обеда до обеда. Потом уже эсэсовцы с вышек стали прыгать, слезают и с пулемётами и тикают. Туда, в лагерь военный городок, где свои. И все вышки стали пустые, ни одного охранника.

Тогда эти ж подпольщики — у них была организована уже такая сапёрная часть, с электрозащитой. И их секачи носятся, одеты в маски, полезли, проволоку поперекусали, освободили всё, обесточили, ну, и сигнал подали — давайте на военный городок. Ну, и стали в этот просек бежать все, они уже знали там как раз, где эти корпуса, где склад, питание, вооружение было — они ж военнопленные, там работали. Замки сорвали, кувалдами отбили. И кому автомат, кому винтовку, давайте, мол, защищать. Вооружили, стали защищать продукты, мол, не давать саботаж. А то все ж голодные, давали последнее время уже на 20-25 человек булочку хлеба и все, продовольствие уже не привозили, кормить нечем было. Поставили охранять там других ребят, что было продуктов — там повыносили, поотдали там военнопленные.

И потом к вечеру уже американцы приехали. Три бронетранспортёра и «виллиса». «Привет! Ура! Освободители приехали!» — кричат американцы, французы и все переводчики. Ну, офицеры говорят, что к нам не приедут сегодня сегодня. Организовывайте, говорят, сами охрану лагеря, вооружайте по пять-шесть человек, метров через 20–30, чтоб видели друг друга. Может, много в лесу эсэсовцев. А то они, говорит, могут зайти и перестрелять вас тут половину.

На следующий день приехали уже американцы, продовольствие привезли, кухню привезли, кормить стали. Ну, мы пробыли там ещё недели полторы. А потом решили: что здесь [оставаться]? Пойдём туда, в город, где какой-нибудь остовский лагерь. Хоть природу увидишь, что здесь сидеть. Замучили в концлагере: работа, избиения всё. Ну, пошли мы, собралось человек пятнадцать, вооруженные. Концлагерь Бухенвальд — он на горе, восемьсот метров от уровня моря. С горы спустились, по лесу вниз пошли. Вышли на поляну, а там деревня, ну мы: «Пойдём на деревн, есть попросим, бауэров чтоб чего-нибудь дали покушать». Но только вышли на площадь, откуда ни возьмись три «виллиса», американцы военные. Пролетает: «Хальт! Стоп. Куда вы?» — «Да куда, в город, что ж мы будем там сидеть, сколько лет просидели уже. Натерпелись!». Я, считай, два года с лишним там пробыл. Они: «Нет, нельзя, а то вы пойдете грабить. Садитесь, сдавайте оружие». Забрали оружие, один командир «виллиса» [своему подчиненному]: «Езжай в Берлин, закажи, пусть там приготовят и привезут, чтоб их накормить». Ну, он уехал, мы просидели, часа два с половиной там. Опять привозят: кастрюля там, картошки наварили, хлеба, сыр, творог. Поналожили: «Давайте, ешьте, сколько хотите!». Ну, наелись от души. Что надо, позабрали в карманы себе, спрятали. «Ну, и куда вы теперь? Идите в город, здесь недалеко, километра три. И там есть остовский лагерь». Ну, мы и пошли туда. Американцы нас и проводили туда, до станции довели. В лагерь пришли, нас встретили — там большинство было женщин, мужчин мало. Встретили нас: «О, это ребята из концлагеря!». Мы ж с номерами, у меня был пятнадцать тысяч семьсот сорок — фунфцентаузент зибенхундерт фирциг, [как сейчас помню]. Постольку когда вызывали должен отвечать, а не ответишь — дубиной лупят, отбивают голову, уши, всё. И ночь лежишь на кровати и всё учишь этот номер. И я до сих пор, уже прошло 60 лет, помню по-немецки номер — пятнадцать тысяч — фунфцентаузент зибенхундерт фирциг.

Калиниченко Владимир Григорьевич

Остарбайтер, узник концлагерей. В 1942 году признан годным для онемечивания, вывезен вместе с матерью на территорию Третьего рейха. Содержался в пересыльно-сортировочных филиалах Аушвица, Бухенвальда, работал на химическом заводе в г. Санкт-Пёльтене (в филиале Маутхаузена).

Под Бухенвальдом был Кляйн Бухенвальд, этапный лагерь, в котором распределяли. Очень многих забрали на сельхозработы. Нас продержали там, я не помню, сколько. Это уже была весна, где-то конец марта–апрель 1942 года. Я помню, было тепло, нам выдали такие из мешковины полосатые робочки, но не холодно было. И еще у нас не было ни нашивок никаких, винкелей. И повезли нас дальше, в Австрию. Ну, это уже где-то была осень ранняя, мы приехали вот в город Санкт-Пёльтен. А там был химический комбинат по производству вискозы, из которой делали парашютный шелк.

То есть в Бухенвальде я был с весны до начала осени. Жил вместе с мамой в семейных бараках. У немцев так: нары были четырехъярусные, деревянные. Немцы приспособили под бараки бывшие конюшни. Сам основной лагерь был от нас виден с горы Эттельсберг — поросшая буковым лесом, почему и Бухенвальд так называется — «Буковый лес». Основной лагерь был расположен несколько в низине, и мы, со своего вот лагеря его видели, он был тоже огорожен проволокой, тоже была охрана, вышки, собаки. У меня очень обрывочные воспоминания, связанные вот с этим летним пребыванием, я даже не знаю, как это правильно назвать… Понимаете, я не хочу придумывать ничего, что-то очень хранится в памяти.

(..)

С нашего лагеря просматривался плац основного Бухенвальда. И вот, там росло огромное дерево, не бук, а дуб. Потом я узнал, что по легенде, этот дуб посадил еще Гёте. И он был прямо на территории Бухенвальда. Этот дуб был виден за несколько километров — он огромный по высоте. И вот мы собрались, колючая ж проволока, мы ж не могли уйти никуда, и видим, как на это дерево подвешивали людей за ноги и стреляли по ним. А они прыгали, как мячики. Веревка, человек привязан ногами, а когда стреляют и попадают в него, он подпрыгивает вверх на этой веревке, как на резине.

В 61-м году я впервые после войны поехал в Германию. Я работал тогда на телевидении во Львове, телекорреспондентом, и нас собрали по всему Союзу: Москва, Питер, Киев, Минск, Тбилиси, Львов. В стране создавалась программа интервидения. И нас собрали для того, чтобы мы познакомились с программой восточно-европейского телевидения. Какое количество часов музыкальные программы, спортивные программы, как подаются информационные блоки и так далее.

И вот в 61-м году, я впервые [после войны] попал в Германию. Наши офицеры узнали, что я поэт, пишу стихи — почему не выступить в гарнизонном Доме офицеров в Веймаре. А после этого командир части говорит: «Ребята, хотите, я вам организую экскурсию в Бухенвальд?» Я как-то взрослым мало распространялся о том, что был узником. Во-первых, это не очень приветствовалось. А во-вторых, тяжело об этом [говорить]. Вот в стихах — это другой разговор, ну это я для себя.

И повезли нас в Бухенвальд. Пришли мы на территорию лагеря, я увидел это дерево, упал и потерял сознание. Два дня лежал в госпитале в Веймаре. Наша группа едет дальше — Берлин, Дрезден, а я лежу в госпитале. Консул приехал, говорит: «Ну, что будем делать? Может, в Союз отправить?». Я говорю: «Да нет, я ж с ребятами приехал, всё». В общем, меня за три дня поставили на ноги, я уже догонял наших в Ляйпциге. Вот такая была история, как детство отзывается вот каким-то мгновенным, шок, никто же ничего не понял. А я, в общем-то, здоровым парнем был, я спортом много занимался, никогда не думал, что могу потерять сознание… Вот эту картинку я увидел, как эти люди подпрыгивали… и упал.