Писать только: «Почтамт. До востребования»

В 1930-х существовали специальные женские лагеря, предназначенные для жен изменников родины. Во времена Большого террора, при соблюдении некоторых условий, жен расстрелянных людей арестовывали только за то, что они их жены. Это глубоко несправедливая история, потому что мужья-то тоже ни в чем не были виноваты. А жены — и подавно. Но они могли избежать репрессий только в том случае, если они до ареста мужа пришли и донесли на него. В противном случае им вменялась статья «член семьи изменника Родины». Обратите внимание: их не расстреливали, только ссылали.

Были созданы специальные лагеря, которые можно назвать даже не женскими, а «жёнскими». Хотя если арестовывали какую-то очень заметную фигуру, вроде Тухачевского, то туда, кроме жен, попадали сестры, невестки, племянницы, двоюродные сестры и так далее. Но как правило это были жены расстрелянных.

Папа расстрелян, мама сидит в лагере. Куда деваются дети? В общем случае — в детские дома. Некоторым детям везло: у них были бабушки, тети или другие родственники, которые не боялись и брали этих детей к себе. Я специально говорю «не боялись», потому что этот момент тут ключевой. Им угрожала перспектива тоже стать членами семьи изменника Родины.

Когда маму арестовывали, ребенка в тот же момент забирали в детский приемник. Во всех областных центрах были такие. В Москве самый знаменитый и большой, Даниловский приемник, располагался в здании одноименного монастыря. Монастыри были вообще удобны в этом смысле: они с запорами, с воротами, с кельями, с заборами — мышь не проскочит.

Нынче там резиденция патриарха.

При этом родственников не ставили в известность об аресте. Увезли ребенка — где его искать теперь? Как узнать, что его надо искать? Даже, предположим, пришла бабушка проведать своих детей — а там никого нет. Куда она пойдет?

Если очень повезло и все сошлось: бабушка есть, она в этом городе, она пришла вовремя, как-то узнала, где детприемник, — то она могла забрать ребенка. Но детей держали там только две недели, а потом определяли в детский дом. При этом, по законам того времени, ребенка должны были отправить в детский дом не той области, где он жил — это делалось, чтобы разрушить семейные связи. А если детей было двое или трое — их обязательно распределяли в разные детдома. Нельзя же их в один, они там гнездо создадут вражеское!

Распространенный миф, что им при этом меняли имена, однако, не подтверждается. Потому что ребенок идет по этой системе с документом, могла бы получиться путаница.

Так вот, были дети, которые попадали к бабушкам, к тетушкам, к нянечкам, к домработницам — и такое бывало. Но чаще всего это была бабушка. Родители при этом тоже не знали, где их дети. Когда маму забирали, дети оставались дома, и она ничего не знала обо всей этой системе детприемников, детраспределителей, детдомов и так далее. Она-то считала, что дети остались дома одни. Она не знала, что там с ними происходит. Где она — родственники не знают. Письма ей писать нельзя, информации никакой нет.

По прошествии еще двух лет, в 1939, режим несколько смягчился, и мамам разрешили переписку. В том же году жен репрессированных перестали сажать, но тех, кто уже был в лагерях, на волю не выпустили. Они продолжали сидеть до 1946 года вне зависимости от приговора, потому что во время войны никого не выпускали.

Самое главное, ценное и замечательное, что было в лагере — это письма, которые мамы получали с воли. Кто-то носил их на себе, потому что боялся, что скурят, украдут, порвут. Кто-то пытался прятать, кто-то зашивал в подушку — бывало по-всякому. Потом, когда они возвращались из лагеря, они выезжали с небольшими деревянными чемоданчиками, в которых, как правило, были только письма. Потому что везти из лагеря было все равно нечего. И самыми ценными для матерей были письма детей: мужа-то нет уже. И если у нас есть некоторое собрание этих писем, то мы можем видеть по ним, как у ребенка меняется почерк, как ребенок взрослеет. Потому что увидеться они могли в лучшем случае через десять лет, а обычно — через пятнадцать.

За эти десять лет могло произойти очень многое. Дети выросли абсолютно разными. В мыслях дети и родители стремились друг к другу, а когда встречались — ничего не выходило, потому что этот разрыв в более чем десятилетие было уже нельзя сгладить. Это дало свой отсвет даже на следующее поколение — на внуков.

У нас давно уже был этот корпус писем, которые писали два брата-близнеца Феликс и Владимир Патруновы, названные по именам советских вождей. Их передал нам когда-то Феликс.

Отец близнецов, Георгий Михайлович Патрунов, работал инженером — начальником планового отдела Наркомтяжпрома СССР. Мама, Анна Эммануиловна, была экономистом на Московском карбюраторном заводе. Георгия Михайловича арестовали 13 октября 1937 года, в самый пик репрессий. Он не был ни партийным начальником, ни военным — отучился на инженера и пошел работать по профессии. Но поскольку он был начальником, то принадлежал к так называемой номенклатуре, и был осужден по решению Военной коллегии Верховного суда.

Мама попала в АЛЖИР — Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Это самый большой и известный из трех лагерей такого типа.

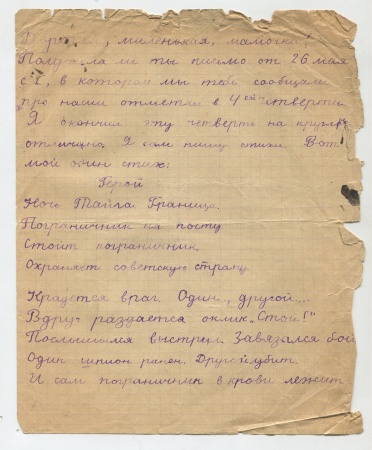

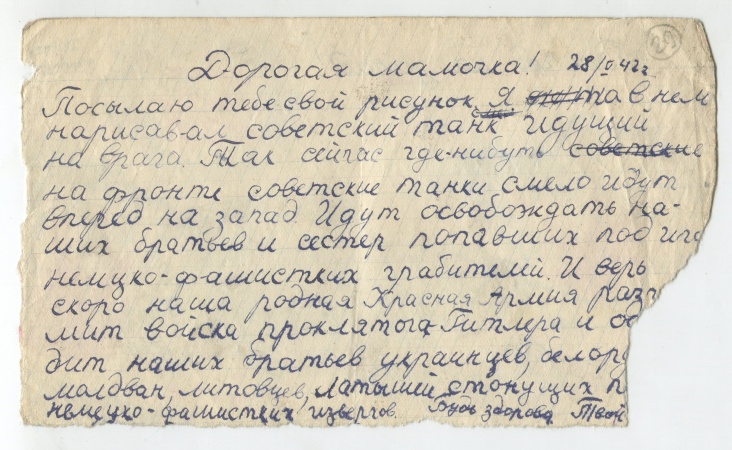

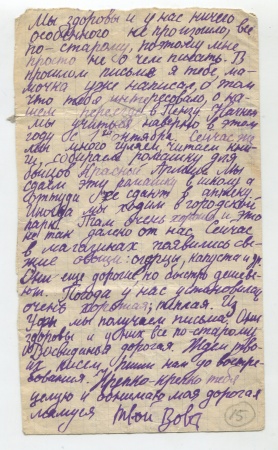

Вот письмо 1939 года, которое они написали маме, когда были еще совсем маленькие, по 9 лет:

ПисьмаПатруновых1

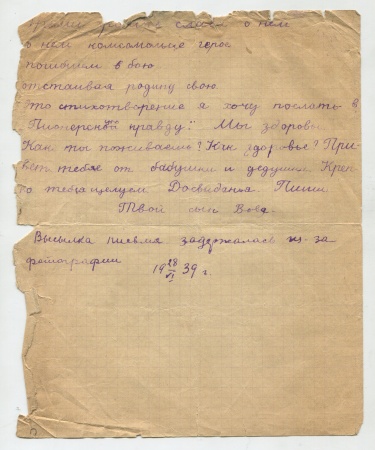

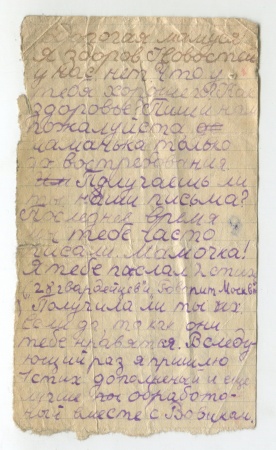

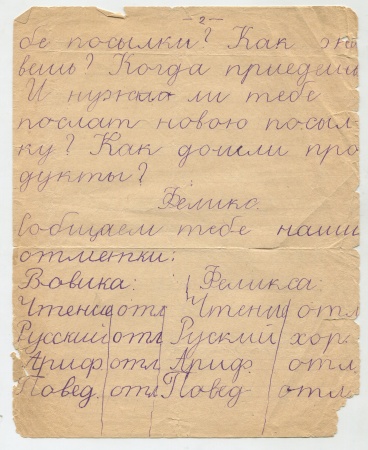

Иногда они пишут по отдельности, иногда — на одном листочке:

ПисьмаПатруновых2

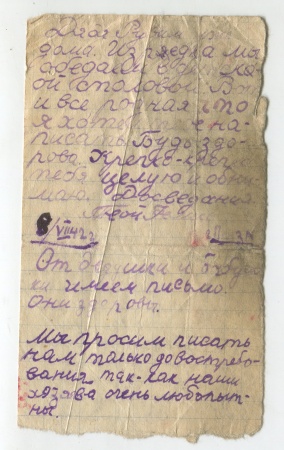

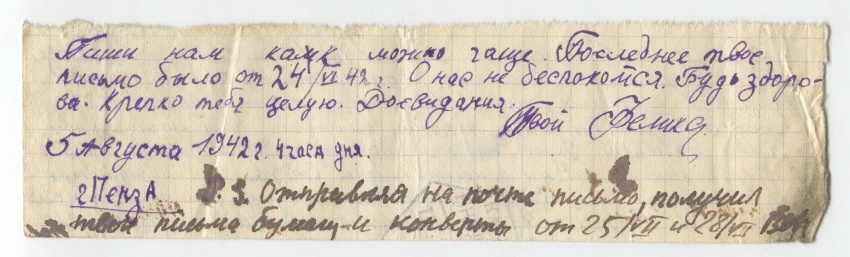

И таких писем у нас около ста. Это их письма маме в лагерь. Она им, естественно, тоже писала, но эти бумаги не сохранились. Дело в том, что когда она сидит в лагере — про нее уже все понятно, она арестована, она враг народа. И письма, которые приходят с воли, для нее — самая большая драгоценность, важнее, чем даже еда. А когда письма приходят из лагеря в коммунальную квартиру, хранить их страшно. Ты переписываешься с врагом народа, ты хранишь его письма — значит, ты его поддерживаешь, ты разделяешь его взгляды. Надо провести с тобой какую-нибудь беседу.

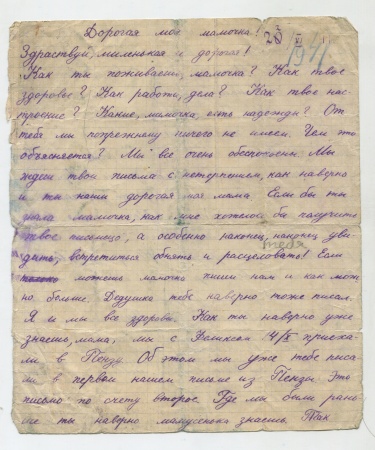

ПисьмаПатруновых3

После ареста родителей Феликс и Владимир жили у бабушки и дедушкой. Когда началась война, их вывезли из Москвы. Не как детей репрессированных, а просто как детей. В начале войны ведь было непонятно, как будут развиваться события на фронте. В июле-августе детей из Москвы и Ленинграда вывозили в своеобразные пионерские лагеря, думая, что они там пока пересидят, а мы быстро победим немцев, и война закончится. Но вскоре стало понятно, что немцы быстро идут на Москву, а война не собирается кончаться. Так что эти лагеря сами собой прекратили свое существование. И эти два мальчика сели на поезд и поехали в Пензу, где их уже ждали эвакуированные из Москвы бабушка с дедушкой.

За 1941 год писем мало, потому что в начале войны переписку закрыли. Но в марте 1942 ее снова разрешили. Это было связано с тем, что зима 41/42 годов в лагерях была очень тяжелой, многие заключенные умерли. Контингент лагерей значительно обновился. Было решено разрешить заключенным переписываться с родственниками и — главное — получать от них посылки. Заключенным присылали еду, которой в лагерях остро не хватало — это позволило снизить смертность от пеллагры, которая буквально выкашивала лагеря. При этой болезни, которая возникает из-за голода, у человека начинается кровавый понос, и он умирает от обезвоживания и обессиливания.

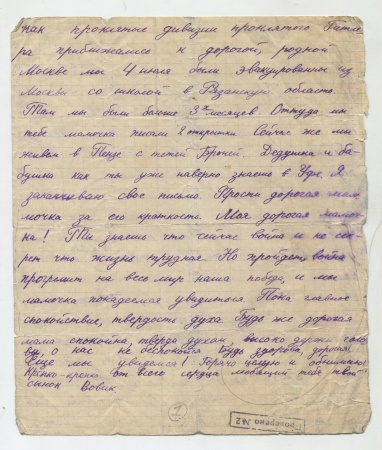

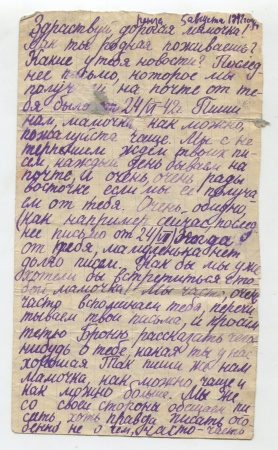

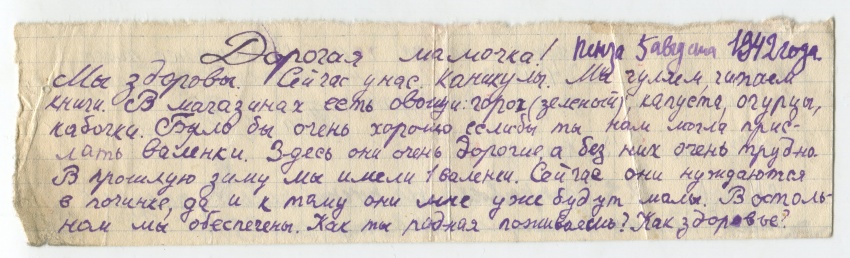

За 1942 год писем уже побольше. По почерку видно, как они взрослеют:

ПисьмаПатруновых4

После окончания войны мама вышла из лагеря и получила категорию «вольной». Она осталась работать в Казахстане. Будучи в лагере, она успела проявить себя, свои организаторские способности. Она же была идейной коммунисткой.

Теоретически, бывшие заключенные после окончания срока могли уехать много куда. Советский союз — огромная страна. Но были и ограничения. Они касались столиц республик, приграничных и припортовых городов. Например, выйдя из лагеря, нельзя было жить в Москве, Киеве, Одессе, Тбилиси, прибалтийских республиках. Отсюда появляется такое знакомое нам выражение — 101-й километр. Бывшие заключенные селились в Петушках, Владимире, Александрове, Конотопе, Крыжополе.

Но дети-то у нее были в Москве она рвалась к ним. К тому моменту Феликс с Владимиром уже вернулись из эвакуации вместе с бабушкой и дедушкой, учились в московской школе. Когда мама освободилась, они поехали к ней.

Они поселились у нее, в поселке Долинка, и там закончили школу. Среди их соучеников было много таких же, как они, приехавших к своим матерям, которые освободились. Многие с восторгом и упоением рассказывают, какие учителя были в этой заштатной казахской школе — высшей квалификации. Все эти учителя были или бывшие заключенные, или сосланные.

Казахстан в этом плане — совершенно уникальное место. Туда в начале войны сослали всех немцев, всех татар, болгар и представителей других репрессированных народов. Поэтому врачи и учителя там были экстра-класса. Феликс и Владимир потом с восторгом рассказывали, какой преподавательский состав там был и как легко было, приехав в Москву, поступить здесь в институт.

В 30-х Анна Эммануиловна не взяла фамилию мужа. Они с Георгием Михайловичем жили в гражданском браке. Тогда это было повсеместное явление. Потом у несчастных жен бывали из-за этого проблемы: им нужно было через суд доказывать, что они были мужем и женой, хотя у некоторых было по много детей. Примечательно, что когда их арестовывали, органы НКВД не волновало, что они в гражданском браке, а не в официальном. Но потом, для того, чтобы претендовать на имущество, на пенсию по утрате кормильца — нужно было каким-то образом доказывать это документами, через суд. А после начала «Хрущевской оттепели» Анна Эммануиловна уже сменила фамилию на Патрунова, и под этим именем добилась реабилитации мужа и себя.

Времена уже поменялись — 1955 год, XX съезд. Мальчики уехали в Москву раньше матери, потому что могли претендовать на общежитие. А ей жить было негде: квартира, в которой они выросли, была конфискована в пользу государства. Но после того, как началась волна реабилитаций, многим репрессированным давали комнаты или квартиры. Среди них была и Анна Эммануилована. Ей дали комнату или квартиру, где она благополучно дожила до 80-х годов.

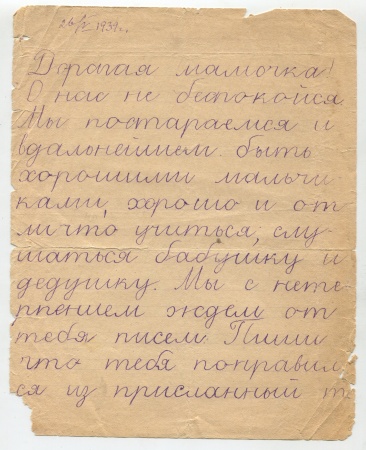

С Феликсом Патруновым я знакома очень давно. Казалось бы, у нас есть про эту историю все, что возможно — 119 писем. Тут есть письма за все годы с 39 по 45. И вдруг, буквально позавчера, он мне звонит и говорит: представляешь, я тут совершенно случайно нашел… Вот — самое первое письмо, которое пришло в 1939 году его маме в ответ ее письмо:

ПисьмаПатруновых5

Они даже не знали, где она, когда отвечали. И когда она писала, то тоже не знала, где они. Поэтому она написала на адрес школы. И ей ответила учительница, классный руководитель, что Вова закончил год хорошо, он по всем предметам отличник; Феликс не так внимателен на уроках, а остальное все неплохо; в третьем классе будут делать поменьше ошибок.

Тут есть несколько моментов, которые кажутся мне важными. Во-первых, люди которые приходят к нам в архив, назовем их умным словом «фондообразователи», становятся нашими друзьями. Завязываются многолетние контакты. Первый раз я была у Феликса в 2005 году. С тех пор мы тесно дружим. Придя в архив «Мемориала», люди понимают, что здесь их понимают, что здесь сидят их единомышленники, никто не посмеется над детским письмом и не скажет «какая глупость», а поймет, что это настоящая драгоценность. Потому что так или иначе, несмотря на то, что они детские, что они идут с воли в лагерь, мы все равно через них прикасаемся к тому, что пережил человек в лагере, что он там чувствовал.

Во-вторых, несмотря на то, что письму в этом году исполнится 80 лет, оно сохранилось. То есть в доме его берегли. Передавали из поколения в поколение — потому что это письмо нашел уже даже не сам Феликс, а его дочь. И она тоже поняла, что это важно, ценно, что это надо отдать в «Мемориал». И что его корпус документов продолжает пополняться. Причем через целых 15 лет обнаружили не какое-нибудь, а первое письмо! — это в нашем архивном деле большая редкость.

Из этих писем вырастает история всей семьи. Вырастает история этой несчастной Анны Эммануиловны, которая, выйдя, сохранила все коммунистические идеалы, которые у нее были. Почти десятилетний лагерь ничему ее не научил: она все равно считала, что нельзя, чтобы за границей было известно, что у нас в Советском Союзе люди бесправно сидели в лагере, это надо скрывать. Потому что это повредит престижу СССР.

В том числе по этим письмам мы восстанавливаем биографию. Ее арестовали в 1937 году, 28 ноября. Теперь здание, где это произошло, принадлежит патриархии. Мы пытались установить на этом доме табличку «последнего адреса». Писали всем, вплоть до патриарха. И он отказал.

В Казахстане, в Малиновке, осталось много немцев. Они остались там не от хорошей жизни, а потому, что до 1955 года им не разрешали возвращаться. Там был человек по фамилии Шарф (тоже ссыльный), который в 70-х организовал птицефабрику и стал ее директором. Когда он понял, что его птицефабрика находится прямо на бывшей территории лагеря, то поставил там памятник. Лично добился и организовал его установку на территории бывшего АЛЖИРа.

Вот этот памятник: звезда, расколотая колючей проволокой в форме решетки. Один из первых памятников такого рода, и он, мне кажется, довольно символичный:

Шарф не только организовал установку памятника, но еще и хотел, чтобы к туда приезжали люди, которым не все равно. И уже в 90-м году бывшие узницы АЛЖИРА, которые были там с 37-го по 46-й, уже старенькие бабушки, приехали туда. Прошло уже больше 50 лет, но эта тема их, тем не менее, волновала.

Потому что лагерь не отпускает. Или «вычеркнул из жизни-забыл-выбросил-не спрашивайте», или он не отпускает. Остается как фон, как нерв, который бьется всю оставшуюся жизнь.