Невидимое существо блокадного города

- Полина, почему вы взялись за эту хрестоматию? Это связано как-то с вашим ленинградским детством и с тем, что неподалеку от дома был Московский парк Победы и памятник жертвам Блокады?

- Знаете, меня часто спрашивают об этом. Я все придумываю какие-то ответы, но не могу сказать, что они меня целиком удовлетворяют. С одной стороны, все спрашивают, были ли там бабушки-дедушки, семейная память: нет, не было. Родители приехали в город учиться в университете уже после войны. Конечно, память связана с пространством. Весь город в каком-то смысле очень сильно про это событие. Я выросла рядом с Московским парком Победы, но никто нам никогда отчетливо не сказал, что такое Московский парк Победы — что это яма и крематорий. Там мы играли среди нарциссов и яблонь, на качелях качались, и все это, невидимое существо блокадного города, гораздо позже меня настигло.

- А позже — это когда?

- Мне было около тридцати: я уже уехала в Штаты, написала диссертацию про культурную жизнь Петрограда-Ленинграда 1920-х-начала 1930-х.

- Все это связано с вашим интересом к творчеству Константина Вагинова?

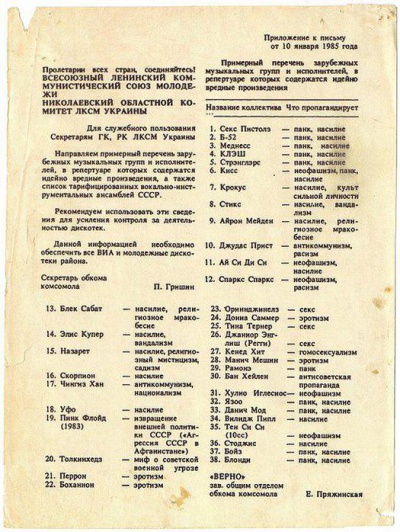

- Да. Диссертация кончалась в замечательном 1934-м году, когда Вагинов «очень удачно» умирает от туберкулеза (понятно, что с ним, скорее всего, стало бы то же самое, что с его кругом, который почти весь погиб в годы Террора). И в 1934-м начинается кировская история… Юношеские мои берклийские занятия заканчивались на этом: я занималась обэриутами, ФЭКСами (то есть молодым Козинцевым, прежде всего), и это мне казалось невероятно ярким, уникальным, значительным, а Блокада – все, что я тогда о ней знала, то есть застойная «память» об этом событии — безнадежно зубодробительным официозом.

И вот в тридцать лет я приезжаю в город со своими делами, связанными со стихами, у меня оказывается лишнее время, и я захожу на выставочку «Блокадный дневник» в Музей истории города, которую сделала замечательный человек – Вера Ловягина. И там я впервые вижу блокадные работы Татьяны Глебовой, и они меня разворотили. Я ничего подобного никогда не видела — в смысле прелести, ужаса и прямоты воздействия. А во-вторых, я как-то очень оскорбилась потому, что ничего из этого не знала. И, по-моему, я тогда же пошла разговаривать с администрацией и потом ходила в архив. Так все это стало закручиваться, пока не раскрутилось в осознание, что мир блокадной культуры – сложнейший огромный многоэтажный и мне не известный.

- Блокада — из крупнейших гуманитарных катастроф ХХ века. Как вы, западный, американский исследователь, объясняете студентам советскую и российскую ситуацию молчания вокруг Блокады, когда столько информации было закрыто? Пример из вашей книги — поэма 1942 года Зинаиды Шишовой «Блокада»: ее радиотрансляция была прервана, потому что вызвала нарекания у идеологов из Москвы.

- Когда десять лет назад в результате своего впечатления от выставочки «Блокадный дневник», я стала ходить по архивам, никто ничего не закрывал. Все про меня понятно: я — такой странный гибридный персонаж, здешняя, но при этом ID, документик, с планеты Альдебаран. Все меня пропускали: «Садись, читай!» Все везде лежит, оно только идеально невидимое. Интересный разговор на самом деле про «невидимость» этого явления и «невидимость» того, что пришло позже: И, конечно, о Блокаде сегодня мы говорим исключительно в связи с этим загадочным «Ленинградским делом», их не отнять друг у друга, это одна цепочка ужасных событий. И когда я читала свой первый курс о Блокаде в Гарварде, он так и назывался печально: «Ленинградские дела».

В Блокаду человеческое существо показало свои неожиданные качества. И все пережившие про это знают, все про это молчат, потому как говорить очень трудно, а потом все про это начинают не знать, потому что память уходит и особого желания заниматься этим у «нормального» человека нет, потому что страшно очень. Для того чтобы этим заниматься, нужна специальная культура памяти, и тогда ты узнаешь какие-то совершенно трогательные странные прекрасные вещи об этих людях, которые там в Блокаде оказались. У меня в основном архивные занятия, я общаюсь с текстами, но я немного общалась с 90-летними – в Блокаду они были очень молоды и в каком-то смысле сверстники тех, кому адресована наша хрестоматия. Кстати, в хрестоматии есть работы Елены Мартиллы, блокадной барышни, художницы, и они мне кажутся удивительным символом: она подросток, однако, все понимает и видит какие-то сложные, мучительные вещи. Миша Тихомиров в дневнике говорит: «Не хочу навязанного звания героя», а он – младше моей дочери Фроси сейчас. Если юные люди понимают такие вещи, на них как раз и приходится рассчитывать.

Возвращаясь к вашему вопросу: разговор этот, конечно, о тоталитарной системе, о том, чем занималась, например, моя любимая яростная Ханна Арендт, про которую я все время думаю именно в связи с Гинзбург – бывают такие безжалостные умы, которые не могут, не умеют останавливаться. Арендт писала, что тоталитарная система – особенный зверь, который невероятно себя защищает, спасает, лелеет. История Блокады – среди прочего, история советской системы привилегий. Когда-нибудь, очень хочется надеяться, историки и социологи именно этим будут заниматься: какая система привилегий была высвечена и сохранена блокадной катастрофой? Один из самых популярных топосов блокадного описания – сцена в бане. Уже весна 1942 года и в баню приходят дистрофики — и в этом описании появляется прекрасное здоровое человеческое тело. Это приходит помыться либо сотрудница Смольного, либо подружка сотрудника Смольного, скажем. И вот они смотрят друг на друга и сколько уровней стыда, ужаса, самоотрицания возникает в этот простейший физиологический момент. Кстати, у Берггольц есть совершенно удивительное описание бани. Берггольц – это, среди прочих ее жизненных ролей, роковая красавица, которая оказалась в аду, и она постоянно пишет о телесном, крайне ее занимавшем. Вся блокада про физиологию, социологию физиологии даже… Но про это, я полагаю, советской власти было несколько неловко разговаривать – гораздо проще выдать значок героя, знак. А разговаривать, почему в городе было столько всего разного… Карточка иждивенца не значила ничего кроме смертного приговора, а при этом всем, кто имел отношение к идеологической элите, был выдан билетик на жизнь. Я полагаю, власть не была готова широко это обсуждать, это была тайна для внутреннего пользования. И для того, чтобы сегодня об этом говорить, надо очень серьезно заниматься природой советской власти. А готово общество к этому или нет – наш с вами общий вопрос. С американскими студентами это обсуждать возможно.

То, что Блокада до сих пор в каком-то очень интересном смысле в городе припрятана, – наша беда и наша вина. У меня была замечательная учительница в школе, такая мудрая малюсенькая, которую я все чаще вспоминаю, сама став училкой. Когда очередной несчастный разбивал окно или что-то такое совершал, она говорила: «Это не его вина, но его беда». В последнее время по роду своего занятия я много думаю о категории ответственности. Что отличает нас от блокадников? Мы — в порядке, а они — нет, нам нечего сказать в свое оправдание, им было сложно — нам не сложно по сравнению с ними. А еще важно, что наступило время нашей ответственности и незнание, забывание, нежелание вспоминать – это именно наша беда и наша вина.

Замечательно важно, что этот разговор происходит. Происходит он, на мой взгляд, все еще недостаточно отчетливо, громко и публично. На вкус американского исследователя, которым я являюсь, должны быть открытые городские дебаты с участием многих ученых разных национальностей и разных дисциплин – петербургских, московских и западных, американских, немецких, английских… Много чего интересного можно было бы придумать, создать, уточнить. Хотя приходится себе сказать, мы уже упустили возможность спросить блокадников, как же они совершили невозможное: настоящего исследования, широкого, объёмного и объективного не произошло. Собственно, все, что нужно знать про Блокаду: ни один человек там выжить не мог — на тех условиях, которые были предоставлены советской властью, которая, в свою очередь, была поставлена в ситуацию кризиса нацистской армией. И тот чудовищный «контракт» между двумя властями и привел к этому аду. Выжить не должен был никто, кроме тех, кто имел доступ к привилегиям. Но выжили и другие, и детей спасли, и себя спасли, и библиотеки спасли – что-то невероятное…

И казалось бы самой прямой ответственностью детей было спросить, как же вы это сделали? Но дети этого не сделали, и внуки тоже, в общем, и теперь время правнуков. Но все упущено – они ушли. Ушли в основном, не рассказав свою историю по очень сложным, но и понятным причинам. Никто такое особенно вспоминать не хочет. Как часто слышишь: «Мои бабушка, дедушка, родители соседи…пережили Блокаду, но с нами об этом не говорили никогда…» Нужно быть бесконечно благодарным, тактичным, нежным, честным, но и осторожным, чтобы тебе рассказали такую историю: ведь обращение к такому прошлому ранит и лечит одновременно, вот в чем парадокс. Советское общество особой нежностью и честностью не отличалось. Мы остаемся в пикантной ситуации – почти без послеблокадных свидетельств, но с огромным количеством блокадных свидетельств, потому что в Блокаду писали невероятно много (нам еще нужно понять, почему же так много писали). Воспоминаний не так много, и они очень плохо опубликованы.

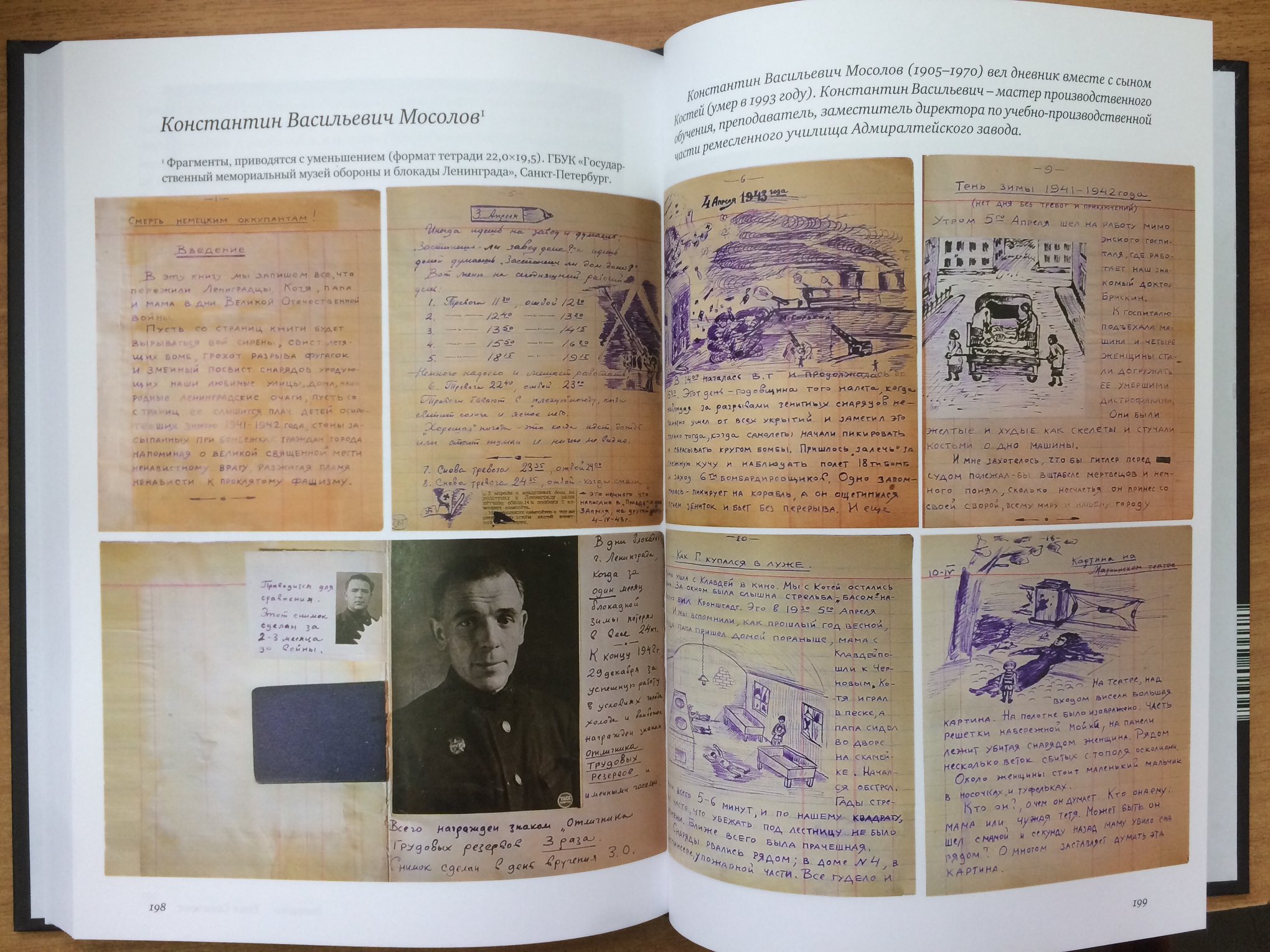

Поэтому я все повторяю с известным угрюмым упрямством: так важно, чтобы был институт по занятию архивной памятью. В то время как я понимаю, есть специальная задача сделать это красивым, возвышенным и, наверное, все это важно… Относительно недавно был очередной блокадный день и в центре города раздавали гречневую кашу. Власти города решили, что для воссоздания блокадной ситуации, чтоб люди поняли, как трудно было жить, нужно раздать им гречневую кашу. А раздавать должны были куски книг, чемоданов и обойный клей для слизывания. Если бы попросили есть книги, наверное, на секунду возникло бы какое-то впечатление… А так знание уходит с дикой скоростью и вместо него возникают нелепые мифы. Я всё тюкаю как дятел: пожалуйста, дайте компьютеры, сканеры, пока по всему городу, во всех архивах, школьных музеях, во многих семьях лежат блокадные дневнички, нужно отдать себе отчет, что в городе существует этот удивительный пласт памяти, и его нужно хранить.

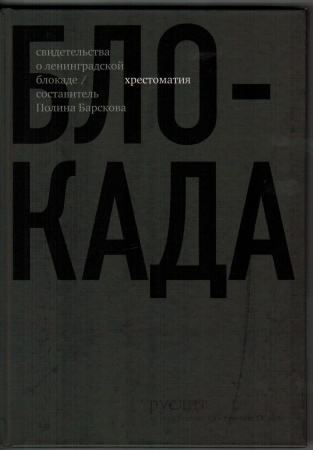

- По какому принципу вы отбирали материалы для хрестоматии? В предисловии вы говорите, что в ней есть как опубликованное, так и публикующееся впервые. Тут свидетельство Лидии Гинзбург и дневник блокадного школьника.

- Вопрос отбора материала — самый естественный и самый сложный. Я исходила из мечты: если когда-нибудь в городе будет блокадный музей, там будет книжный магазин и мать, пришедшая туда со своим подростком, отец, пришедший со своей отроковицей, спросят: «А можно одну книгу?..» У них, может, будет не очень много денег или времени. Одна книга, которая только НАЧИНАЕТ разговор о Блокаде, начинает путь к вопросам о Блокаде. Вообще-то уже существуют сотни современных публикаций, посвященных Блокаде, работают замечательные команды, мощная команда занимается Берггольц, филологическую работу по Блокаде осуществляют Громова, Соколовская, Сажин, Позднякова, Воронина, среди прочих… В свое время была очень важная команда, которой руководил Сергей Яров — самый преданный, неистовый, деликатный исследователь блокадного свидетельства, блокадного текста, который, кстати, от этих занятий своих и сгинул, как бы сакраментально это ни звучало. Работают историки, в частности, команда Никиты Ломагина, есть замечательные молодые историки, этого мало, но это есть, и это очень радует.

Как это все выбиралось? Литература блокадного свидетельства – огромное явление, и в этом разнообразии много всего. У нас есть великие писатели, и что тоже важно, их величие проявилось как в какой-то химической среде – в Блокаду. Гинзбург не могла написать свой роман до Блокады – при всем своем блеске она не могла проявиться, язык не становился собой. Приходит ад, и Гинзбург постепенно начинает писать – все это заняло у нее, как мы знаем, сорок лет. Мне кажется, то, что у нее получилось, — одно из самых сильных явлений русской литературы вообще и главное, такого раньше не было. Также существует удивительная поэзия, в которой были Гор, Зальцман, Гнедич, Крандиевская, Шефнер… Причем это как будто стилистически разные планеты. В свидетельствах школьников иногда мы видим не только блеклый простейший ад опыта, но замечательное выражение личности. Нужно было выбирать буквально из сотен дневников. Для хрестоматии я выбрала дневник удивительного мальчика Миши — видно, как у него душа зреет и мужается. Ему исполняется 12 лет – и его убивает осколком. Вопрос, что такое свидетельство и какое оно имеет отношение к литературе – очень интересный, над ним настало время думать. Кроме того была идея сделать книгу интересной для 18-летних.

- То есть вы сразу хотели сделать книгу для подростков?

- Мне почему-то ужасно хотелось сделать книгу для молодого читателя. Это связано с массой всяких обстоятельств, в частности, с тем, что я – училка, преподаватель в Штатах. Я постоянно общаюсь с 18-летними, мне невероятно интересна эта категория читателя. У меня еще несколько особая ситуация: студент ко мне приходит только потому, что почему-то ему/ей захотелось/нужно читать Чехова. А ведь это ситуация абсолютного непринуждения. Почему 18-летнему американцу так срочно нужно читать Чехова?.. Это тоже вопрос.

За те несколько месяцев, что прошли с выхода хрестоматии, мне говорили: «А ты хотела, чтобы наших школьников заставляли читать Гинзбург? Чтобы их тошнило не только от Достоевского и Пушкина, но и Гинзбург в это число включить? В этом твоя задача?» Нет, честно говоря, моя задача все-таки не в этом. У меня мечта, что эта книга будет использована на факультативах в каких-то школах, в каких-то кружках… И что еще для меня было важно и Илья очень мне в этом помогал и произносил, что читатели узнают эту историю в известном смысле не от меня и не от него, наша главная задача: чтобы говорили ОНИ, блокадные свидетели. Что это не наше объяснение, не учебник и не «Блокадная книга» Гранина и Адамовича — при всей ее огромной значимости для того момента, ценой ее выхода оказался специальный тон объясняющего: а теперь, дружок, мы тебе объясним, что же там произошло… И это то, что сейчас, как мне кажется, категорически не надо: дружку надо дать читать самому.

- В хрестоматии есть ваше предисловие и своего рода введения перед каждым из четырех разделов. Вы подумали, что взгляд читателя все-таки надо направить?

- Да, по паре страничек мы решили дать. Сейчас какие-то беседы вокруг хрестоматии интересные происходят и говорят, что этого как раз недостаточно. То есть это тоже спорный момент. Что еще можно было туда включить в качестве аппарата? Это интересный вопрос.

Еще одним измерением этого проекта было показать литературное текстологическое блокадное свидетельство. Находясь в этом городе, люди писали так-то, так-то и так-то – такова была жанровая природа их письма. Люди бесконечно писали дневники, стихи и то, что мы называем записками – фактически лишенное связанности, цели, эффективных персонажей колесо обозрения. Когда ты обозреваешь, не выстраивая сюжета. Мы только сейчас пытаемся понять, что такое русско-советская литература ХХ века. На одной лекции меня попросили объяснить, что такое явление – Геннадий Гор. Все места в пантеоне были вроде заняты: сидят Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Ахматова, Хармс, Введенский, мы их уже в каком-то смысле приняли, и вдруг входит совсем другой поэт, с этой своей несчастной тетрадочкой, из которой он никому не может прочитать ни слова, и вдруг среди букв начинается, мне кажется, движение, какой-то новый переговор, не знаю. У нас, оказывается, была поэзия свидетельства такой степени эффективности, такой степени прямоты разговор о зле и смерти, и нам это новое сообщает о том, как было устроено тело русской и советской поэзии. И все это происходит у нас на глазах, и теперь мы должны заново рассаживать поэтов на Олимпе. И все это должно нам напоминать только об одном – о том, ЧТО до нас не дошло, как сказала однажды мой замечательный друг, внучка поэта Павла Зальцмана. Мы не знаем, сколько было народу в этом городе, сколько умерло, и никогда не узнаем. И когда все говорят: нужен музей, нужен памятник, музей, памятник… Интересный вопрос: как сделать памятник отсутствию, пустоте, смерти, молчанию?.. Наше незнание того, что произошло, огромно, и очень хотелось бы, чтобы юные люди постепенно включались в этот разговор.

- Вы видите эту книгу именно для юных, для самостоятельного чтения? Видите ли вы ее как начало для семейного объединяющего разговора?

- Объединяющего или разъединяющего… В этом смысле особых иллюзий у меня нету. Мне бы очень хотелось, чтобы какие-то беседы происходили. В прошлом декабре я читала лекцию в московской Вышке и потом ездила в Питер в классическую гимназию, где были студенты, школьники, гимназисты и учителя, все очень замечательные, и я думала, глядя на них, что такие беседы, какой-нибудь факультатив был бы совершенно естественен. Из разговоров с Ильей я знаю, что откликаются многие учителя и библиотекари.

Мне хочется думать, что хрестоматия – это и свобода, и несвобода в том смысле, что если тебе невыносимо с учениками читать Гинзбург, то, может быть, ты сможешь с ними читать замечательные, на мой вкус, записки Пантелеева. Гинзбург – человек идеально безжалостный — к себе, к системе, она не знает желания смягчать удар, она – хирург по устройству своей души, своего ума. А Пантелеев все время про жалость, жалостность. Не хочешь читать Гора, он и сам себя читать не хотел, давайте читать удивительное явление и персонажа — Шишову, блокадного поэта, она пишет о сводящей с ума любви к своему мальчику, к своему сыну. В 10-11 классе возможен человеческий разговор на примере блокадных стихов о силе надежды: мой мальчик не умрет, и мальчик чудом не умер и прожил какую-то свою интересную жизнь, кстати.

- Сколько лет вы занимаетесь темой Блокады?

- Уже двенадцать. В каком-то смысле это ничто, и как это все измерить в человеческих годах занятий?.. Поэтому я все время говорю: должен быть открыт институт исследования Блокады. Должен быть фонд, должны быть аспиранты… Просто я говорю это из такого места культуры, где это самая тривиальная вещь на свете. Можно верить или не верить в либеральные ценности, можно постоянно подвергать их критике, ставить вопросы, и это мне очень, кстати, симпатично. Для того чтобы в России возникла критика, должна возникнуть институция. Должны быть школы, места, где люди это обсуждают, куда я приношу хрестоматию, сделанную с Ильей Бернштейном и его командой, и мы говорим, что там так, а что можно сделать по-другому и какая будет следующая хрестоматия. Я всячески открыта этому разговору: в нашей хрестоматии нет ничего идеального, но вот что самое главное — очень хочется надеяться, в ней нет ничего конечного. В каком-то смысле эта хрестоматия — шаг, за ней должны появиться другие. Как на выбор американского читателя: самые разные хрестоматии об американском рабстве или о Холокосте или… Как всегда бывает, когда книга выходит и уходит, ты думаешь, что ж я, такой-сякой, вот это упустил: вот сейчас я мучаюсь, что ж я не включила записки Евгения Шварца, его блокадные наблюдения совершенно уникальные… Блокадный материал столь огромен: есть масса разных способов работать его, прикасаться к нему.

- Раз вы так долго работали над блокадной темой, многое, наверное, стало для вас открытием.

- У меня были сплошные открытия. Меня часто спрашивали: как ты сочетала опубликованное/неопубликованное, известное/неизвестно?.. В общем, тут материалы ранее опубликованные, но неизвестные, ведь все это является недочитанным, непрочитанным, не пропущенным куда-то или через себя. Есть том блокадной прозы Гинзбург, подготовленный Зориным и Эмили ван Баскирк и опубликованный Андреем Курилкиным в «Новом издательстве». Но сколько людей смогли/захотели его прочитать и что произошло дальше? Ни в какие программы – ни школьные, ни университетские – эта книга не вошла, а осталась интеллигентским заветным знанием очень малого количества условных «нас». В качестве общей боли, изучаемого языка в общество не просочилась. И это, на мой взгляд, одна из причин того, что сегодня происходит в российской политике и в обществе: это вот я сейчас видела клип, как морских котиков заставляют «плясать» в касках и с игрушечными ружьями. Может, кто знает, они бы скажем, прочитав всерьез тексты Гинзбург и Пантелеева не стали бы рядить котиков… Степень милитаризма достигла какого-то невероятно возбужденного состояния. Хочется спросить: ребята, вы вообще знаете, что бывает, когда война бывает? Вот когда война бывает, у вас миллион от голода по квартирам лежит и умирает. И никто не придет и не поможет, никто — до весны. Блокада – это про отношения с государством и сегодня.

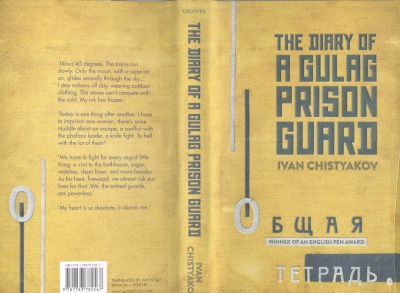

Хочется, чтобы другой разговор зашел, но для этого должно быть какое-то общее желание, общая инициатива. Я живу в дивном университетском городочке Амхерст, здесь два крупных института по занятиям геноцидом. То у нас лекция про Руанду, то про Голодомор, то бесконечные конференции про Холокост с самыми мощными учеными со всего мира… А в Петербурге нет толком сейчас ничего… При том что да, существует все-таки «Мемориал» — хрупкий, постоянно ранимый и гонимый. Хотя мы понимаем, что Блокада и ГУЛАГ, основная забота «Мемориала», – абсолютно связанные темы, мы еще совсем не понимаем, не совсем изучили, как они связаны. Советская власть устроила в городе ад в частности в ответ на собственный непрофессионализм, не смогла защитить город, прекрасно понимая к чему идет дело, хотя бы чуть-чуть ввезти еды, не смогла распределить еду в первые недели Блокады, ничего не смогла/не захотела/не посчитала нужным. И тогда система стала действовать известным ей способом – то, что называется, биополитическим: выбирала, кого кормить/кого не кормить, кого обрекать на смерть, а кого спасать. И это все очень похоже на систему трудовых лагерей ГУЛАГа: кормить тех, кто в системе, и тех, кто еще может работать, остальные исчезнут – и они исчезли. Где конференции, где исследования про связи двух немыслимых катастроф советского века, которые слизнули значительную часть населения, обратили в немой прах?.. Конечно, какие-то попытки есть и замечательные ученые есть, но разрозненно и несистемно. Я могу, каждый исследователь может упорно называть блокадные темы, которые никто еще не трогал, а которые огромны, важны. Я очень жду, например, когда придет человек – а лучше бы команда – для серьезных занятий историей блокадного радио и блокадной цензуры. Тогда-то нам откроются невероятные чудеса: как действовала и бездействовала информация в городе. Наша маленькая хрестоматия – маленький камешек, намек, сообщение, что существовал огромный архипелаг, и вот он уходит куда-то во тьму. И от нас зависит, уйдут ли они все в забвение – или все-таки мы немножко про другое.

- Скажите, а были у вас камертоны, ориентиры в этой работе, или примеры как не надо или вы просто делали так, как вам казалось нужным?

- Большим источником знания и веры был для меня рюкзак моей дочери Фроси. Рюкзак твоего ребенка – это место, откуда ты выбрасываешь вонючие яблоки, с ужасом там их обнаруживая. Так же оттуда падают книги, которые они в школе читают, и я с большим интересом стала их смотреть. Ридер (reader), хрестоматия, – это классическая форма организация знания. У них есть ридер по рабству, как я уже говорила, – это самая болезненная американская тема. Все мы понимаем, что рабство не кончилось, что оно строит и разлагает общество сегодня. Я увидела, что у 13-летней девочки в школе есть предмет – обществознание, и по нему они читают, обсуждают, пишут сочинения. А в ридере по обществознанию рассказы американских чернокожих рабов, бежавших/не бежавших – ИХ речь об их опыте, их боли. Я подумала: «Как же это замечательно!» В связи с тем, что в данный момент в США довольно своеобразный президент, левая публика очень волнуется, поэтому все время говорят об эмигрантах и эмиграции. Целые полгода в школе речь об эмиграции, что меня, по понятным причинам, очень даже умиляет. Есть ридер по эмиграции тоже… И это часть интеллектуальной жизни школы, и это меня вдохновляло.

В нашу хрестоматию мне необходимо было включить то, что мы называем «петербургским текстом» — Гинзбург, Зальцмана и так далее, но тут и блокадные школьники рассказывают свои истории. Если бы пара этих текстов была включена в школьную программу… Как просто, ясно и страшно говорят школьники. И ничего там нет такого, чего нельзя понять без меня и каких-то хитрых комментариев исследователя. Есть страшно хочется, хочется к маме, хочется читать, кто я, где я, зачем я, что ж со мной сделали, кто со мной сделал это? В этой хрестоматии есть текст, который наследники дали только для нее. Жил в Блокаде очень юный человек по имени Виктор Торкановский, пытался, как все они, выжить, в итоге выжил, потому что смог работать переводчиком – смог использовать свой немецкий язык. В его воспоминаниях описывается эпизод, как он идет арестовывать свою учительницу немецкого. И вот так я узнала, что стало с большинством этнических немцев в Ленинграде – их вывезли умирать от голода, их голодом заморили (а это все были немцы второго, третьего поколения…) В этих воспоминаниях есть момент, как он ей одеяльце пытается всучить, понимая, к чему все идет, и тут его начинают бить, и на этом история заканчивается. А потом уроки этой учительницы спасают его – и в смысле поворота сюжета это Гюго или Диккенс. И он уже стариком рассказывает эту историю, он никогда не смог ее забыть. Если эту историю раскрыть на уроке – сколько всего можно рассказать!..

- Какие публикации о Блокаде — свидетельства, исследования — вы считаете самыми важными на русском и других языках? Что сегодня является основой знаний о Блокаде?

- Замечательный, очень важный вопрос. Пока этот курс не преподается нигде. Европейский университет на каком-то непонятном положении. Никто еще не озвучил необходимость, чтобы история Блокады или культура Блокады были превращены в курсы со своим списками литературы. С одной стороны, есть бесконечное количество свидетельств и дневников, а с другой, документы, собранные командой Никиты Ломагина в сборниках «Неизвестная блокада», но он сделал и более того (кстати, в Йеле это издано совершенно потрясающе). Есть интервью с выжившими — команда Сергея Ярова успела немножко их проинтервьюировать. Достаточно большое в процентном отношении количество исследователей служит в Европейском университете. У каждого из них своя история, и каждый раз каким-то чудом на исследования им удается находить средства и силы, и время. Например, когда с Рейтблатом и Поздняковой я работала над загадочным, странным, сложным и прекрасным дневником Софьи Островской, с его удивительной блокадной частью, нам помогало, нас содержало «Новое литературное обозрение», также издавшее поразительный дневник Шапориной. Нет никакого института, зонтика, который бы все эти работы, скажем, курировал… Когда зашел разговор с Ильей Бернштейном об издании этой книги, для меня это была огромная помощь, потому что у Ильи своя команда профессионалов. Хрестоматия – это всегда, в частности, очень сложные поиски наследников, поиски тех, кто будет работать с авторским правом…

Обязательно надо говорить о том, как работала партия, и это очень сложно, это контроверза – там очень много всего. Есть ученые, которые всем этим занимаются. То, за что я могла бы отвечать чуть-чуть – это культура. Последние два месяца я провела за исследованием блокадной открытки. Через блокадную открытку ты можешь понять, что было с людьми. В городе нет электричества, нет света, нет ничего, а выходят открытки волшебной красоты. Что это значит? Что кто-то кормит эту открытку, кто-то стоит за этим. За этим стоит Смольный, издательства, люди, которые достают из тьмы умирающих художников, и тут совершенно особенная история, как спасли Остроумову-Лебедеву и других. Очень важно исследовать тему блокадной пропаганды. Лежит черный город, умирает, а при этом в мире культуры этого города происходит что-то невероятное. На эту тему книг еще совсем мало. Есть моя американская книжечка, появляются диссертации – и в Петербурге тоже. Есть прекрасно изданные дневники – например, Сажин подготовил дневник Любови Шапориной для «Нового литературного обозрения». Есть аппарат, сделанный Баскирк и Зориным к изданию Гинзбург. 10-15 книг очень важных уже существуют, с них можно начинать.

- Скажите, а отличается ли ракурс зарубежных исследователей?

- Для меня нет ничего святого. Мне столько раз это в лицо говорили, и я решила проникнуться этой идеей. Говорят, что я вхожу туда, куда нельзя входить, потому что там должно быть молчание – и это форма национального достоинства. Для меня молчание – форма трусости и, скорее всего, предательства, преступно связанных с защитой того, что якобы не должно выходить на свет. Я была на конференции, посвященной «показательному» нацистскому лагерю Терезиенштадт, который должен был продемонстрировать миру, как чудесно живется в концлагере, а потом всех, кто там был, уничтожили, конечно. С одной стороны, это был показательный лагерь и театр, а с другой, там была жизнь концлагеря: с голодом, эпидемиями, издевательствами, проституцией. В ситуации голода, когда у кого-то есть излишек хлеба, а кто-то умирает от голода, всегда будут возникать специальные экономические отношения. О подобных аберрациях во время Блокады речь даже не заходит: «Как можно вести такие мерзкие речи в сакральной зоне?» При этом совершенно ясно, сколько всего там было несакрального: например, роман Анатолия Дарова «Блокада» (1946) много о чем рассказывает, в частности, о проституции (в своем начале он был создан в блокадном городе, а потом Даров его переписывал десятки лет). Мне всегда кажется, что призыв об умолчании исходит от власти и от сытости, которым выгодно покрыть молчанием и позолотой историю превращения людей в нелюдей.

Говорить о том, что власть с нами может сделать, если ей позволить — очень увлекательно и полезно. Почему я западный ученый? Я по-английски читаю свою литературу. Я бесконечно читаю то, что произвели занятия Холокостом. Там все подвергается вопрошанию, и с этой очень тяжкой точки зрения я смотрю на «своих». И тут встает вопрос об этике… Я тут мучительно писала рецензию на книгу Ярова об этике. Яров очень много сказал, он сказал, что Блокада — это ад, устроенный двумя тоталитарными системами. Но он сказал, что о чем-то не надо говорить: а сейчас, пожалуйста, отвернемся. А вот Лидия Яковлевна Гинзбург говорит: а теперь давайте посмотрим на мою душу, вот она какая жалкая стала из-за Блокады. Смотреть на душу, с которой сделали такое, полезно – такое с любой душой можно сделать в любой момент. Посредством издевательства над телом, в частности. Для меня нет ничего, к чему нельзя применить вопросы. Категория сакрального мне отвратительна.

- Готовите ли вы новые работы на тему Блокады?

- Идет разговор о том, чтобы перестроить на русский лад мою монографию, которая вышла по-английски, в которой я написала о том, какого рода отношения связывали блокадника с городом. Что это за удивительная мучительная таинственная связь любви? Под любовью я подразумеваю внимание. Почему они все прямо помешались на своем чувстве к городу, глаз не могли от него оторвать?

- В предисловии к хрестоматии вы говорите, что «рассказать Блокаду невозможно» и как сейчас оцениваете результат?

- Замечательный вопрос, потому что все время кажется, что ничего не получается. Позавчера я пила кофе с Ириной Сандомирской. Это автор важнейшей для меня книги – «Блокада в слове». Ужас, прелесть и важность философа Сандомирской для меня в том, что она не боится задавать самые неудобные вопросы. Когда мы делали антологию неофициальной блокадной поэзии, она все время спрашивала: «А почему это про это надо писать стихи? Почему эти стихи важнее, чем не-стихи?» И для меня этот вопрос важен: почему в ситуации исторической катастрофы искусство (свидетелей) важнее, чем не-искусство? Правда ли, что искусство важнее, чем не-искусство? В чем особенности катастрофического искусства? Весь этот процесс вглядывания в такой материал кажется совершенно бесконечным. Для меня качество этого процесса в сложности и остроте вопросополагания.

Вопрос, который занимает меня в связи с Холокостом, но не только: а как сегодня мы можем об этом говорить – не только как ученые, но и как люди практикующие культуру, как поэты и писатели? Какое право я имею об этом говорить? Какое право я имею говорить об этом так-то и так-то? А если я не имею права, могу ли я об этом говорить? Все это вопросы этики работы с катастрофой. Ты просто идешь и думаешь: этот вопрос тебя еще куда-то продвинет? Немножечко осветит путь к пониманию их невероятного опыта?

- Свою задачу вы видите в том, чтобы поставить вопрос?

- Да. Наша хрестоматия, может быть, несовершенный, но настойчивый инструментик учения. Когда я прихожу к своим студентам, я им говорю: «У меня мало ответов, но мы вместе постараемся научиться задавать вопросы, которые имеют отношение к предмету и благодаря которым предмет в каком-то смысле оживет».