Бесконечная пытка

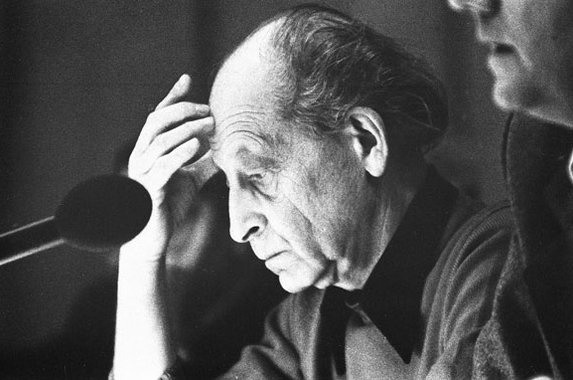

Бывший узник Освенцима, Бухенвальда и Берген-Бельзена австрийский философ Жан Амери вновь и вновь возвращается к хронике собственной пытки, чтобы понять, возможно ли её преодоление.

Яростная книга Жана Амери «По ту сторону преступления и наказания» последовательно деконструирует внутреннее состояние её автора. С ним воевали, его лишили родины и языка, его пропустили через лагерь смерти. Его пытали. Очень немногие впоследствии решили вернуться к своей пытке и рассказали о ней. 20 лет спустя после описываемых событий, Амери не отрицает свой ресентимент. Он не только не хочет забывать – он не хочет и прощать или «объяснять» случившееся какими-нибудь обобщающими политическими теориями. Он выбрасывает «тоталитаризм» за ненужностью и высмеивает претензии к традиционному германскому духу. Его интересуют технические подробности, детали, суть. Повествование в книге разложено между модернистской установкой на «литературу факта», детализацией, создающей эффект реальности – и сличением авторских идей и чувств с апелляцией к опыту других лагерников.

Глава «Пытка» представляет собой самую точную во всей книге хронику пережитых автором событий, путешествие сквозь его душу и тело. В самом её начале Жана Амери, в то время ещё Ханса Майера, участника бельгийского Сопротивления, ловят сотрудники гестапо, и вскоре уже поднимают крюком над землёй, выворачивая ему обе ключицы и выбивая плечи из суставов.

Пытка

По мнению Амери, пытка ближе других обстоятельств подводит нас к описанию нацизма как системы. Он полемизирует с Ханной Арендт (одной из родоначальников теории тоталитаризма) – «там, где происходящее испытывает нас до предела, неуместно говорить о банальности» и даёт своё рабочее определение нацизму. Пытка – вот настоящая сущность системы, её формообразующая деталь. Философски обоснованный маркизом де Садом и творчески переосмысленный Жаном Батаем «садизм» – обратная перспектива к человеческой жизни, право жить через отрицание того же права у ближнего. Политически грамотным наци «надлежало пытать, уничтожать, чтобы „стать великим, вынося страдания других”». Этот другой также не остается неизменным: «Когда истязаемого одолевает боль он, как никогда прежде, познает свое тело. Его плоть реализует себя в сплошном самоотрицании». В конечном итоге, мученик и палач заключают между собой странный союз. И тот, и другой перестают узнавать друг в друге людей, собратьев. Гестаповец отказывает Амери в праве быть человеком, а испытывающий страшную боль рассказчик только её и способен предоставить в качестве доказательства собственной человечности.

.jpeg)

Вновь превращаясь из жертвы на крюке в повествователя, Амери рассуждает о метафизике первого удара по лицу, когда с прилетевшим кулаком он теряет то, что называет «доверием к миру». Расстояние от знатока Шопенгауэра до куска мяса, издающего поросячий визг, по Амери, пролегает буквально между несколькими правильно использованными пыточными спецприспособлениями.

Зависший на крюках Ханс Майер теряет сознание и так не выдает гестапо своих собратьев по Сопротивлению. По самой простой из всех причин – он действительно не знает тех подробностей, о которых его спрашивают (сознательно или нет, эта установка «я не знаю, чего вы ещё от меня хотите» распространяется на интонацию книги в целом).

На этом, собственно, и заканчивается пытка. Она длится недолго, её время точно просчитано – и у палачей, и у Амери-рассказчика, который старается не упустить ни одной фактической детали в своем свидетельстве.

Обретенное время

Что же происходит потом? Если верить Амери, после этого не происходит уже ничего. «Тот, кого пытали, остаётся под пыткой навсегда». Для внимательного ко времени и ритму повествования Амери это «навсегда» очень важно. К прежнему «я» больше нет возврата, один раз почувствовав, что означает выйти за пределы человечности, в полной мере вернуться уже невозможно. Твоё «эго-шмего», как называл его один из героев Зингера, тоже переживший Холокост, восстановлению не подлежит. После главы о «Пытке» следуют рассуждения о ресентименте, затем о потере родины и языка – всё это результаты застревания во времени. Так и во многих отношениях близкий к Амери Варлам Шаламов несколько раз говорит о том, что из лагеря он «не вернулся».

И если Шаламов как художник предлагает свой способ для преодоления времени и пространства, то, что он называет «новой прозой» и «прозой, пережитой как документ» (более убедительной и реальной, чем любой буквальный протокол) – то Амери, философ и публицист, путешествует во времени при помощи этики и психоанализа.

Способ, придуманный Амери для того, чтобы сдвинуть застывшее время пытки с мёртвой точки во многом предвосхищает будущие работы о травме и явно соотносится с ещё не придуманным к тому времени Франклином Анкерсмитом «возвышенным историческим опытом». Амери говорит о нём так: «Я не хочу становиться сообщником своих палачей, более того, требую, чтобы они отреклись от самих себя и в этом отречении присоединились ко мне». Если он перестал в полной мере чувствовать себя человеком, не могли бы и они отказаться от счастливых семейных поездок за город на своем «Фольксвагене»? Нерешённый конфликт выносится «в поле действия исторической практики».

Амери нужно не просто чужое раскаяние – ему нужно совместное путешествие в прошлое, оказавшись в котором, палачи смогли бы избавить его от беспредельного одиночества. «Становясь тем, кем ты больше не являешься», в теории Франклина Анкерсмита, ты, наконец, в полной мере видишь, кем ты был. Этот пережитый момент застывает во времени, как плевок на лагерном 50-градусном морозе. До тех пор, пока этого не случится, как считал Амери, пытка будет продолжаться.