«Дело было сделано, поворот был большой»

О XX съезде вспоминает Екатерина Васильевна Старикова, критик, писатель, автор книг «В наших переулках» и «Сориа-Мориа», в 1956 году – сотрудница издательства «Советский писатель»:

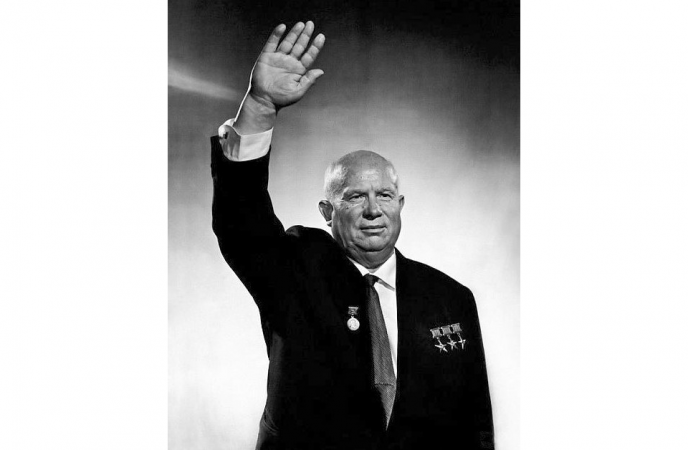

…Слухи ходили в Москве сразу после доклада, но текста не было, его не разрешали читать простым смертным, но поскольку я работала в издательстве «Советский писатель», в идеологическом, так сказать, предприятии, то нам полагалось все-таки знать об этом. Делалось это так – наша начальница, конечно, партийная и очень ортодоксальная, собрала нашу небольшую редакцию и читала нам вслух, это так повсеместно делалось. Соломон Константинович [С. К. Апт, переводчик – муж Е. В. Стариковой] тогда работал в Орехово-Зуеве, и там в педагогическом институте такая же была процедура, но они более попросту, они, по-моему, как-то сами передавали текст этого доклада друг другу, а у нас было строго – она сама читала, мы получали наслаждение – мы, молодые редактора, которые мыслили уже совсем по-другому, чем наша начальница. Она, читая все нападки Никиты на Сталина – ну описания оргий ночных – вся покрывалась красными пятнами, но обязана была нам это все прочитать. Мы слушали, наслаждаясь буквально, и в конце концов один из моих коллег сказал: Валентина Михайловна, вы же, наверное, устали, давайте я почитаю. Она согласилась, потому что ей это было очень тяжело читать, и он бойким и громким голосом все это процитировал, и мы получили еще большее удовольствие. Так что текст мы знали.

Текст, который потом не имел никакого значения. Почти никакого, потому что потом был XXII съезд. Двадцать первый я не помню, он как-то незаметно прошел, а XXII – был, как у нас водится, поворотом назад, то есть отказ от всего, что было сказано. Ну не совсем от всего, скажем, устройство неправильное колхозов можно было оставить, но идеологическую сторону, в частности писательскую – нет. Критика партийного аппарата подверглась большой цензуре. Но дело было сделано, поворот был большой, его результаты я оцениваю так: бесспорно, вышло много людей из тюрем, из зон, сосланных, арестованных… Могу сказать про одного моего будущего начальника и даже покровителя в каком-то смысле – это был Борис Сучков, он пришел заместителем главного редактора журнала «Знамя» прямо из зоны, а я там печаталась тогда, и он очень меня возлюбил и кое-что рассказал… И в общем, послабление в словесности было ощутимым, я больше всего статей количественно написала за этот год, 1956-й. Кончилось это все, как у нас всегда кончается – ввели войска в Венгрию. Восстановили цензуру. Цензоры стали отправлять материалы авторам, и этот мой дорогой любимый начальник, который ко мне хорошо относился, встретил меня как-то на улице Воровского и говорит: Екатерина Васильевна, бросьте вы ваши либеральные иллюзии, в этой стране ничего этого не пройдет, вы знаете, я посмотрел на эту страну с самого низа, ниже некуда – зона, и я вас уверяю, что этот народ не воспримет ваших милых идей. Поэтому не мучайте себя и нас и пишите так, как в данный момент полагается. А я ему на эти слова сказала – что же, вы мне предлагаете писать то, чего я не думаю? Я не буду этого делать. А он: ну а как вы жить будете? Вот так и будете ходить в таком пальто, как вы сейчас ходите? Я говорю: ну и буду ходить. Он: мне жалко вашего дарования, все-таки у вас есть способности известные…

В общем, такой был разговор, и я ему сказала: ну, я женщина, в крайнем случае уйду в частную жизнь. – А на что будете жить? – А я говорю: при вашей помощи (он был редактором томас-манновского собрания сочинений, тогда выходившего) Соломон Константинович на кусок хлеба и картошку заработает, а я не буду писать того, чего не думаю. А он: ну жалко же вас тоже, что же, вы будете сидеть дома и картошку варить? А я ему: а что делать, и не такие таланты погибали здесь…

Вот такой был разговор. И тут я написала о Пановой большую статью (по-моему, это был «Сережа»), тогда позволялось писать очень большие статьи и платили хорошо за них, и я принесла в «Знамя» очередную статью. Всегда меня там с распростертыми объятиями встречали. Я принесла эту статью, отдала ее Сучкову, и через неделю он мне позвонил и предложил зайти. Я пришла, и он мне, не вставая из-за стола, сидя развалившись в кресле, протянул рукопись и сказал: Екатерина Васильевна, вы слишком ушли в частную жизнь, а мы общественно-политический журнал, поэтому печатать эту статью не можем. Я сказала «ну спасибо», перешла Пушкинскую площадь – тогда «Знамя» располагалось на Тверском бульваре – и пошла в «Новый мир», где тогда Твардовский боролся за то же, за что я – за доказательство того, что надо более мягко относиться к своему народу, хотя бы так назову это, и у меня прекрасно прошла там статья, и я перестала печататься в «Знамени».

Я ценю двадцатый съезд еще за несколько самых практических вещей, которые почти никто не упоминает: во-первых, вышло послабление колхозникам, им выдали паспорта. Они же до этого не имели паспортов и не могли расстаться со своей деревней, выйти из колхозов, а так получилась хотя бы какая-то возможность покинуть их. Потом, дали пенсии – на которые можно было прожить минимально, но все-таки можно. До этого пенсии были смехотворными, на них никто не мог жить, и мой старый больной отец работал до самой смерти, до плохой болезни, и мой свекр мучился, работал на такой работе, на которой не хотел работать, тоже пенсионер. А тут мой свекр в одной пижаме, я помню, плясал в выстроенном им доме (у них жилье отобрали, все отобрали, и он выстроил дом, купив в какой-то деревне бревенчатую избу и, рассыпав на бревна, ее перевез на участок, полученный его родственником, который работал у Туполева на заводе, туполевские работники первыми получили девять соток, родственнику это было не нужно, и он предложил моему свекру выстроить дом на две семьи). И мой свекр в это утро в своей полосатой пижаме – в то время была мода мужчин на полосатые пижамы – плясал, а его сосед, старик напротив, говорил: вот так и наш барин, бывало, в своем саду плясал, когда ему весело было…

А ему было очень весело. Он тут же ушел с завода, принялся за воспитание внука и за достройку своего дома, так что мы ощутили эту перемену очень разительно. Старики были счастливы, мать С.К. скоро получила какую-то пенсию и отец тоже, на которую они могли жить. Так и дожили до смерти моего свекра в 57-м…

Я считаю, что вот эти перемены (не говоря о политической стороне дела, потому что потом повернулось все обратно, от всего отреклись, все опять прокляли, и опять надо было все хвалить, но это было, и в то же время успели получить пенсию и колхозники получить паспорта) – это очень немало. До этого крестьяне были просто крепостными, и молодое поколение стало, как только появилась возможность, уезжать в город. Так завершилось пополнение городских кадров. Родственники моего отца были колхозники из глухой деревни, поэтому я совершенно точно представляю, кто куда уехал, что папа им мог послать в послевоенное время… Тогда так урезали трудодни, что они получали совершенно нищенское содержание, после войны, 100 грамм ржи на трудодень. А что с ней делать, с рожью? Ее же надо еще смолоть… И потом, это только хлеб… В общем, поганая была жизнь, очень. Она после войны была для деревни хуже, чем во время войны. Еще не было термина «деревенская проза», но я выбирала повести, где было изображение деревни. «Новый мир» весь был построен, собственно, на этом, я была построена на этом.

…А XX съезд захлебнулся окончательно в 1968 году, когда в Прагу вошли наши войска. Чешские события настолько громко прозвучали по всей Европе, это имело огромное значение особенно в связи с отъездом интеллигенции за границу (уже тогда можно было, какими путями – я не очень представляю, но уже можно было), и началось то, что мы видим в данный момент – медленное сползание обратно.

Записала Ольга Канунникова