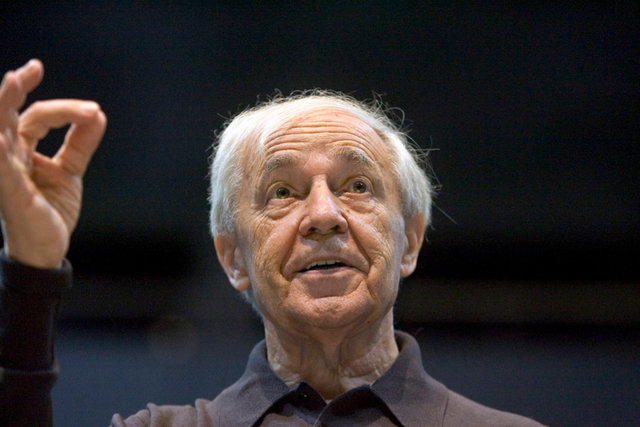

Памяти Пьера Булеза (1925-2016)

В минувшую субботу исполнилось сорок дней со дня смерти Пьера Булеза - французского композитора и дирижера, оставившего огромный след в мировой академической музыке. Антон Дубин собрал воспоминания российских коллег великого музыканта в специальном материале для Уроков Истории.

«Как исключительно требовательный художник с четко очерченным творческим профилем, Булез принимал в музыке далеко не все и не всех. Это, конечно, по сегодняшним меркам очень „нелиберально“, но именно строгий отбор, именно эта Intolleranza (Нетерпимость – как озаглавил одно из своих сочинений Л. Ноно) и делает художника художником».

***

В моей юности сочетание слов «Пьербулез» на одном дыхании было похоже на перышко – легкое, воздушное, подвижное, цветное. Его при мне произносила Мария Вениаминовна Юдина с неким заклинательно-религиозным оттенком (как, впрочем, и имя весьма трудно-тяжеловесное: Карлхайнца Штокхаузена). Одаривший меня партитурами и заразивший своим восторгом к «Молотку без мастера» и «Импровизациям на Малларме» Эдисон Денисов неустанно изливал свое восхищение Булезом на всех, кто с ним, с Э. Д., общался. В 1968 году Булез во главе оркестра Би-Би-Си приехал в Москву, и это событие было одним из самых знаковых для всех причастных к Новой музыке, причем не столько его вещь Eclat, сколько конгениальное исполнение Шести пьес ор. 6 Веберна и произведений Дебюсси – это были откровения под знаком «остановись, мгновение…». На встрече с Булезом у Денисова на квартире я, к сожалению, не был.

Мне удалось сыграть только 2 вещи Булеза: Третью сонату (точнее, ее часть Constellation – Miroir) и Сонатину для флейты и фортепиано, с блистательным солистом оркестра Мравинского (Ленгосфилармонии) Владимиром Федотовым – все это в 1970-71 гг., когда такие имена отвергались филармониями и проверочными репертуарными инстанциями. В дальнейшем интерес играть Булеза у меня больше не появлялся – возникли другие приоритеты, и в меняющемся мире идей, пристрастий, философий творчество мастера, включая позднейшее, для меня так и осталось в рамках завоеваний и эстетики Авангарда 50-60-х. Зато все больше проявлялось восхищение Булезом-дирижером.

Из сегодняшнего дня Булез представляется, наверное, не глыбой (как любят говорить об универсальном музыканте), а скорее невероятно динамической стрелой, прорезавшей весь 20-й век и везде оставившей если не ранения, то утончения кожи, очень важные для самоопределения композиторов, теоретиков и историков музыки. Его невероятная, бешеная энергия и способность отстаивать убеждения и позиции привели к достаточно отфильтрованной среде современной музыки во Франции, его прямое или опосредованное влияние переломило многих композиторов (исключая таких гигантов, как Лигети или Ксенакис). И вместе с тем, будучи дирижером такого класса и такой харизмы (не побоюсь употребить это слово к этому суперрациональному музыканту), он вспыхивал музыкой Шенберга, Веберна, Берга, Бартока, Стравинского, своего учителя Мессиана во всех странах Старого и Нового света, делая эту музыку близкой и понятной самым разным аудиториям, возводя этих композиторов – и особенно нововенцев – в классики, в необходимость 20-го века, в чем эта музыка в 50-70-е годы очень нуждалась. А его революционные трактовки опер Вагнера, Дебюсси и впоследствии Яначека оказались мощным сдвигом в ветхих или академизированных традициях.

Его ни с чем не сравнимый вклад в создание и исполнительство новейшей музыки не имеет аналогов: серия концертов DOMAINE MUSICALE, ансамбль Intercontemporain, студия-центр современной и электронной музыки IRCAM, бесчисленные мастер-классы, фестивали – и книги, статьи, выступления!

Конечно же, в столь долгой и многогранной жизни не обойтись без парадоксов и отрицаний самого себя – представлял ли Булез в начале своей деятельности, что он будет исполнять Брукнера, Малера или Листа? Будучи интернациональной фигурой, он в своем творчестве все же обнаруживает черты чисто французской звуковой эстетики – ясность, легкость, рациональную логичность и идущее от Дебюсси (а не от Шенберга, Веберна или Мессиана) оркестровое красочное чутье.

Мы пересекались 2-3 раза, но не на сцене. Последний раз я видел Булеза в репетициях и в концерте в венском Шенберг-центре, дирижировавшего Сюитой ор. 29 Шенберга. Несмотря на возраст и усталость после концерта, мэтр охотно общался и фотографировался с молодежью, и на его лице было написано то молодое удовольствие и удовлетворение сделанным, какое всегда отличало авангардистов 60-х…

Для меня лично Пьер Булез был в последние годы опять-таки последним живущим композитором, вписывающимся в систему, завершающим цельную линию, идущую от Баха, линию немецкой музыки. Он композитор, естественно, французский, но для меня все-таки относится к немецкой линии: Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Вагнер, Брамс, Брукнер, Малер, Шенберг, Берг, Веберн… и Булез. Магистральная прямая линия, которая распалась, и даже в Германии. Какой-то прямой системы сейчас в музыке нет.

Расскажу о некотором субъективном факте. Булез умер 5 января, а шестого мы об этом узнали, и вот 6-го утром я почему-то подумал: а как там Булез?.. Он ведь такой старенький, но жив! Я шел по улице, было очень грязно, и ботинки мои были все в брызгах. И я вспомнил, как в 1990 году, в марте, Булез приезжал в Москву, дирижировал концертами, я играл его Вторую сонату для фортепиано, 2 марта. На улице тогда было так же грязно, и мама моя, ходившая на Булеза, женским взглядом обратила внимание: а ботиночки-то у маэстро… Небось, во Франции своей чистой к такому не привык!.. Мне эти мамины «грязные ботиночки» Булеза хорошо запомнились. И вот 6 января 2016 года я гляжу на свои грязные ботиночки, думаю, где бы их почистить, а негде. Возвращаюсь домой, залезаю в Википедию, смотрю: Пьер Булез, жив, все нормально (это было уже тогда, когда его не стало!), а буквально через несколько часов получаю письмо от Антона Дубина с заголовком: «Умер Пьер Булез».

Не моей планеты композитор, но я играл его Вторую сонату, самое сложное сочинение из тех, что я играл вообще. Ноты мне дал Эдисон Денисов, в классе которого мы слушали эту сонату (начало восьмидесятых, исполнял Маурицио Поллини). Я думал, слушая, что более сложной музыки, наверное, не существует, и сыграть это вообще невозможно. В конце 1989 года мне позвонил Денисов и сказал, что скоро приедет Булез, и мы хотим показать, что тоже умеем играть его музыку. Все играют Первую, Третью сонаты, они проще, подчеркнул Денисов, а вот давайте-ка Вторую. Из чисто спортивного интереса я за нее взялся. Занимался только (!) ею три месяца: декабрь-89, январь-февраль-90. Потом, после концерта, мне не хотелось ее повторять, но было приятно работать над ней.

Эта соната ортодоксально додекафонна. И это удивительно: такой молодой, двадцати с небольшим, композитор, а музыка – по мастерству – совершенно фантастическая! Она и пианистично написана, и додекафония красивая, и ритмы необыкновенные – пять на одиннадцать, семь на тринадцать… Помню, что с большим интересом во всем этом разбирался, копался. Сыграл. Булезу понравилось, он даже мне что-то на нотах написал.

А в середине 70-х, помню также, в Гнесинском училище, в картотеке нашел «Молоток без мастера». Откуда-то он там был. И я, заказал, послушал. Вскоре приехал французский оркестр, играли «Ритуал» Булеза. По-моему, и Корндорф был на том концерте, делился потом впечатлениями. Мои впечатления тоже были довольно хорошие. Но в целом, казалось мне, – холодноватая музыка. С каким бы уважением я ни относился (и сейчас отношусь!) к этому человеку.

Булез, конечно, для меня не только композитор. Он прежде всего музыкант. Он абсолютно феноменальный дирижер. С каким совершенством он доносил партитуры, за которые брался! Сложнейшие! И, в основном, той линии, о которой я говорил вначале (Берг, Веберн, Шенберг – потрясающие, все прозрачно, все слышно!). Хотя занимался и французской музыкой: Дебюсси – образцовые записи. Много дирижировал романтиками, но собственной его композиторской работе, как мне думается, это никак не противоречило. Дирижирование было второй профессией. Еще одним поиском себя. Композиторски же, создав свой стиль на основе шенберговской системы, он очевидно хотел от Шенберга освободиться.

Одно из последних сочинений Булеза, фортепианное, 2005 года, называется «Эфемерная страничка». Любопытно было бы взглянуть, что это за «страничка» такая, написанная 80-летним автором, по-своему гениальным…

Уход из жизни последнего из классиков ХХ века вызвал во всем мире огромный отклик и целую волну размышлений не только о самом композиторе и его творчестве, но и о судьбе и роли музыкального авангарда вообще. Эти дискуссии теперь коснулись и России.

Когда-то в юности я прочитал высказывание Стравинского о «Молотке без мастера» Булеза, звучание которого он сравнивал со звоном льдинок, ударяющихся о стенки стеклянного стакана. Конечно, это отнюдь не единственная тембровая краска булезовских сочинений, но, может быть, наиболее характерная. Во всяком случае, с тех пор мне не пришлось услышать ничего более лаконично-точного об этой музыке. Булез – композитор глубоко понимаемой гармонии и непрофанной красоты этого сложного мира, где все определяется парадоксальностью закономерного и логикой случайного.

Конечно же, Булез – великий композитор! При этом, должен признаться, – он отнюдь не композитор моего сердца. Да он и не нуждается в том, чтобы быть «сердцеедом», завоевывать чьи-то сердца! Это настоящий французский художник-интеллектуал, своего рода Декарт прекрасного, в музыке которого мы восхищаемся в равной степени чувственной красотой материи и выверенностью ее строгих формул. У него была своя идея и свой путь, это великий мастер, который не только выработал свой индивидуальный стиль, но и один из тех, кто дал код к музыкальному языку эпохи. А его виртуознейшая композиционная комбинаторика не может не восхищать любого профессионала, хотя, наверное, может оставить равнодушным любителя музыки. Впрочем, на его музыкальные идеи откликались и «любители», например, такие, как философ-постструктуралист Жиль Делез, но это были именно великие «любители».

Его лаконичная, внешне суховатая манера дирижирования оказывается вполне достаточной для раскрытия всей глубины исполняемых партитур. В сравнении с ним другие его коллеги, картинно закатывающие глаза и трясущие шевелюрой, наверное, должны чувствовать себя очень неловко.

Но Булез поразителен не только как композитор и дирижер. Он один из самых великих музыкальных созидателей в истории. Булез качественно перестроил довольно рыхлые музыкальные структуры послевоенной Франции, превратив их в самые передовые музыкальные институты планеты. Создание грандиозного по замыслу исследовательского центра IRCAM, осуществившего переворот в понимании единства всего акустического поля – от «натурального» звука до электроники; организация выдающегося Ансамбля Intercontemporain, установившего новые профессиональные стандарты в исполнении современной музыки; наконец, воплощенный проект целого музыкального города Cite de la musique, ставший на десятилетия лучшим концертным залом французской столицы и местом притяжения музыки – все это результат его музыкантской и общественной деятельности!

Булезовские идеи культурного строительства оказались гораздо шире его личных эстетических взглядов. Так, композиторы-спектралисты, выросшие на почве акустических исследований созданного им IRCAM'a, открыли совсем новые пути, для Булеза эстетически неприемлемые, хотя бы уже в силу их опоры на «старую категорию» вертикали. Это саморазвитие идей, вопреки устремлениям их прародителя, является для меня отнюдь не знаком поражения, а наоборот – показателем величия их автора. Как исключительно требовательный художник с четко очерченным творческим профилем, Булез принимал в музыке далеко не все и не всех. Это, конечно, по сегодняшним меркам очень «нелиберально», но именно строгий отбор, именно эта Intolleranza (Нетерпимость – как озаглавил одно из своих сочинений Л. Ноно) и делает художника художником. Творческая бескомпромиссность – отдельная страница биографии Булеза и об этом тоже, наверное, будет написано немало.

Лично мне посчастливилось встретиться с Булезом только дважды. Один раз – на его пресс-конференции в Союзе композиторов – когда он неожиданно объявил о приглашении меня на стажировку в IRCAM. Правда, к сожалению, ни в тот раз, ни через год, когда моя Кассандра уже в его отсутствие стала победителем IRCAM'овского конкурса, я до Франции так и не добрался. Но особенно мне запомнилась другая встреча. В 1990-м году группа молодых композиторов-членов АСМа принимала его в гостях на квартире Елены Фирсовой и Дмитрия Смирнова. Булез, пришедший вместе с Эдисоном Денисовым, был поразительно прост. Его ничуть не смутила маленькая квартира в советской микрорайонной многоэтажке со всей соответствующей тому времени «обстановкой». С продуктами тогда было трудно, и стол был накрыт более чем скромно. Булез ничему не удивился, его поведение было столь естественным, что это даже нельзя назвать проявлением деликатности. Он очень подробно, в деталях, без тени профессионального высокомерия отвечал на все наши иногда совсем наивные вопросы. С той встречи сохранилась фотография, которая теперь, наверное, приобрела в какой-то степени историческое значение.

.jpg)

Удивительно, но сегодня в России даже изящные «звуковые льдинки» такого аполитичного художника, каким был Булез, превращаются в разрушительный айсберг «Титаника» и вызывают очень горячие споры! Булез неожиданно оказался той ключевой фигурой, по которой по сей день проходит глубокая разделительная черта в нашей профессиональной среде.

…Я пришел в концертный отдел консерватории с предложением провести концерт памяти этого великого мастера. Как оказалось, незадолго до этого как раз с тем же предложением обратился мой давний друг, замечательный музыкант, посвятивший свою жизнь «антибулезовской» альтернативной музыке. Чтобы согласовать наши программы, мы созвонились. «Булез давно умер! – громко доказывал он мне, продолжая нашу неизбывную дискуссию. – Это абсолютно мертвый композитор! Он умер еще в 60-е, вместе со всем европейским авангардом», и т. д. «Гений – это Райх. Минимализм – вот новый взгляд на мир, вот язык современности!».

Булез, одержимый поисками нового музыкального языка, говорил о минимализме, что в нем мало собственно музыки. Но «эстетическая левизна» европейца Булеза не нашла отклика в среде российских левых. Музыкой многих из них стал как раз минимализм. Его пресловутая доступность и «невзыскательность» парадоксальным образом способствовала осуществлению давней советской мечты об искусстве, понятном самым широким массам с первого же знакомства.

Вспоминаю, как несколько лет назад другой мой коллега и многолетний оппонент Владимир Мартынов (мы не раз участвовали в совместных публичных дискуссиях) – музыкант, которого я очень уважаю, но чьи музыкально-эстетические взгляды считаю в определенном смысле популистской «капитуляцией», – просмотрев по моей просьбе партитуру моей дипломницы Ольги Бочихиной, заявил, что это, конечно, «победа булезовщины, но победа пиррова». «Это – проигрыш».

От себя замечу, что та партитура совершенно никакого отношения к Булезу не имела, скорее даже наоборот, она была ближе к булезовским прямым оппонентам – французским спектралистам. Но за идеологической борьбой с условным «коллективным Булезом» незачем разбираться в деталях – ведь это же «все одно»!

Этот «надконтинентальный» уровень обобщения, парадоксальные инверсии позиций «правых» и «левых», это единство «прогрессистов» и «традиционалистов» в своем антиевропействе меня всегда поражали. Полтора века назад в одном из журналов провинциальный поэт Василий Сиротин опубликовал замечательное стихотворение:

Левая, правая где сторона?

Улица, улица, ты, брат, пьяна.

Как сегодня написано!

О Булезе у нас в эти дни много говорят, но практически не играют. Он по-прежнему остается неизвестным не только для российской публики, но и для подавляющего большинства российских музыкантов. Вот сейчас мы с вами беседуем о Булезе, но в наших концертных афишах, в нашей художественной жизни, как и прежде, – ни «Молотка», ни Мастера.

… Вот не стало и Пьера Булеза. Захлопнулась последняя страница истории музыки ХХ века. Кто знал, что именно он переживет всех – и даже своего друга-врага, Геракла Штокхаузена! – последнее просто было невозможно себе представить…

Пьер Булез для нас, молодежи конца 1950-х – начала 60-х – это нечто таинственное, загадочное, почти вовсе неизвестное. Да и откуда за железным занавесом коммунистической империи можно было раздобыть какие бы то ни было ноты или записи его, уже тогда признанного столпа западного авангарда, хотя имя его уже было на устах в составе дармштадтского трио с Ноно и тем же Штокхаузеном? Да почти ниоткуда. Невероятным везением для нас, киевлян, обернулась начавшаяся в конце 1950-х оживленная переписка нашего консерваторского товарища, впоследствии признанного дирижера и исследователя, Игоря Блажкова, со Стравинским, Хиндемитом, Сувчинским, Робертом Крафтом, Эдгаром Варезом и другими.

И вот в один прекрасный день мы, еще не оправившиеся от ошеломления только недавно ставшей доступной «Весной священной» и коллекцией из трех виниловых пластинок с музыкой Веберна, выпущенных Робертом Крафтом, уже осторожно берем в руки пластинку с булезовским Le Marteau sans maître, крутим ее на неуклюжем советском проигрывателе того каменного века – и поражаемся льдисто-стеклянному характеру инструментального колорита, немыслимым доселе интервалам вокальной линии, не понимаем стихов Рене Шара (исключение – невеста Блажкова, Галина Мокреева, учившая в школе французский), а взглянув в раскрытую партитуру, дивимся причудливым сменам размера, по непредсказуемости даже оставляющим Стравинского где-то позади (но только чуть-чуть!).

Естественно, никто из нас тогда не был готов осилить аналитически эту вещь, хотя бы разобраться в серийной структуре ее (это было несравненно легче москвичу Эдисону Денисову, свободно владевшему французским и математикой и ведшему уже тогда переписку с Булезом), но впечатление от нее запало глубоко и несомненно отразилось, хотя и опосредованно и не сразу, в вокальных сочинениях с ансамблем – моих и товарищей.

А следующим случаем знакомства стала L’improvisation sur Mallarmé II на венгерской пластинке Hungaroton, полученной мной от друзей из Польши где-то ближе к 1967 году.

И вот – сенсация: в СССР приезжает с гастролями симфонический оркестр ВВС и с ним – дирижер Пьер Булез! Вся группа немедленно собирается в дорогу и прибывает в Санкт-Петербург (вообще я часто задаюсь вопросом – почему не Петроград? Ведь он уже был переименован так в Первую мировую войну – зачем же опять возвращать ему чужое нерусское название, свидетельство засилья всего немецкого при императорском дворе 18 века?), где инициатор всей поездки Игорь Блажков, уже ассистент Е. А. Мравинского при Заслуженном коллективе республики, Симфоническом оркестре Ленинградской филармонии, организует нам всем гостиничные номера от филармонии. С огромным воодушевлением ждем концертов – и вот они начинаются. Впервые в послехрущевском СССР звучат произведения Шенберга, Веберна, Вареза, наряду с Дебюсси, Стравинским, Бартоком и пьесой самого Булеза, Eclat. Незабываемые дни! В зале – цвет петроградской интеллигенции – братья Яков и Михаил Друскины, композиторы, музыковеды, художники. Все мы через Блажкова представляемся Булезу. Блажковы устраивают обед в честь нашего мэтра в недавно ими полученной квартире далеко-далеко от центра – в так называемой ГДР (Гражданка Дальше Ручья!). И вот мы все сидим за одним столом с Булезом – все «немые», кроме Игоря, ведущего беседу по-английски, и Галины, знающей французский (я познакомился с этими языками гораздо позже, а по-немецки не решился «менять тональность», поскольку хозяева как раз немецким не владели). Тем не менее – интонация разговора, характер человека раскрывались помимо текста.

На другой день мы с разрешения Булеза собирались посетить их репетицию. Но по обычаю советской пришибеевщины «тащить и не пущать» – нас не пропускает вышибала-администратор, хотя как будто все было договорено. Ждем. Появляется Булез. Узнав, что нас не пропускают, темпераментный француз приходит в настоящее бешенство. После краткой гневной перепалки с «Пришибеевым» он берет всех нас по одному сзади за плечи и с недюжинной силой заталкивает по одному в двери, преодолевая тающее сопротивление того вышибалы, который внутренне, надо думать, холодел в предчувствии грядущего партвзыскания. Не забыть мне этого внушительного толчка!

Прошли эти концерты, мы вскоре вернулись в Киев. Не знал я, что от этой встречи с Булезом до следующей меня отделит почти четверть века. На следующий год грянуло подавление «Пражской весны», окончательный конец оттепели, и брежневско-андроповский застой «простер совиные крыла» над СССР. Дальнейшие контакты с музыкой и текстами Булеза за эти годы ознаменовались немногими статьями – Alea, «Думать о музыке завтрашнего дня» в немецком Neue Zeitschrift für Musik да еще «Взорвать оперные театры!» в «Советской музыке» – естественно, последнее как образец левацкого европейского маоизма 1970-х с соответствующим комментарием редакции журнала. Из самой музыки сейчас не могу припомнить ничего, быть может – Pli selоn pli дома у Денисова на Студенческой… Зато в 1974 мне подарили пластинки знаменитой записи «Пеллеаса и Мелисанды» с неповторимой Элизабет Сёдерстрём в главной роли и Булезом – дирижером. Теперь эта запись у меня на CD, и я ею периодически наслаждаюсь (подобно Лютославскому, который также обожал это вершинное творение Дебюсси).

С началом и особенно активизацией перестройки снова забрезжила надежда на контакты с западными классиками ХХ века. Последний пышный имперский, на сей раз действительно международный петроградский фестиваль мая 1988 года явился фантастической возможностью увидеть и услышать в одной обойме Берио, Кейджа, Ксенакиса, Ноно, Джорджа Крама и ряд других, однако Булеза и Штокхаузена в этот раз не было из-за других их гастрольных поездок, а появились они оба в Москве чуть позже. Вспоминается Большой зал Московской консерватории в марте 1990 года, торжественный Денисов на эстраде, провозглашающий – «У нас в гостях – ПЬЕР БУЛЕЗ!», – и стоячая овация восторженного студенчества. Дирижировал маэстро Симфоническим оркестром Московской консерватории, и «Море» Дебюсси было у него, как всегда, эталоном. Стравинский был представлен «Петрушкой», Веберн – Шестью пьесами для оркестра.

Была в том же 90-м и вечеринка недавно организованной АСМ-2 – дома у Лены Фирсовой и Димы Смирнова, о которой напоминает историческое групповое фото с Булезом в центре, вокруг – Дима, Лена, Вустин, Екимовский, Тарнопольский, Каспаров и другие…

В 1990 году я выехал в Америку, и последующие мои встречи с музыкой автора Visage nuptial и Polyphonie X продолжились уже в Новом Свете. Сначала – заочные, зато наконец-то в долгожданном изобилии. После вечного советского дефицита всего и вся, особенно же информации – Нью-йоркская Библиотека исполнительских искусств при Линкольн-центре и неслыханная возможность брать оттуда охапками и партитуры, и записи. Еще пару-тройку лет оставались в ходу долгоиграющие пластинки и компакт-кассеты, но их уже вытесняли компакт-диски, а к 1995 году практически остались только они и к концу века преумножились в астрономической прогрессии. Тогда какое-то время записи музыки самого Булеза выпускала французская фирма Erato. Тут удалось послушать и Pli selon pli, и Sonatine pour flute et piano, и Figures–Doubles–Prismes, и фортепианные Сонаты 1-2-3, и – позднее – Eclat, Derive и Incises, не считая новой, еще более совершенной акустически записи Le Marteau sans maître. Долго тянули с перевыпуском ранних сочинений, и только примерно в 2006 году появились оцифрованные Le soleil des eaux и Visage nuptial. Где-то на рубеже столетия Булез все чаще начинает выпускать свои дирижерские записи в Deutsche Grammophon, среди которых выделяются в первую очередь его учитель Мессиан, затем Шенберг, в особенности Pierrot lunaire, а также моя c молодых лет любимая его песня Herzgewächse, и еще Берг – Три оркестровые пьесы, сюита из «Лулу», Лирическая сюита. Нельзя не упомянуть здесь выдающуюся реализацию бартоковского «Замка Синей Бороды» с неповторимой Джесси Норман и Петером Фридом, но самое историческое достижение Булеза-дирижера – это, как кажется, полная трехдисковая коллекция Веберна, выпущенная еще в виниловую эру и в 1990-е оцифрованная.(Между прочим, меня достаточно удивило признание Караяна, сделанное им в конце жизни, что он считает своим главным достижением выпуск альбома с Шенбергом, Бергом и Веберном – и это после многократного Бетховена, Чайковского, «Аиды», «Травиаты», «Кармен», «Богемы», «Тоски» и подобного «железного», как выражаются поляки, кассового репертуара!)

Не скрою, я поднял брови, узнав, что Булез собирается «делать» Малера – его ли это амплуа? Однако, даже тут ему удалось сказать нечто абсолютно по-своему и убедительно – сужу в первую очередь по Первой симфонии, которую помню лучше других, поскольку слушал неоднократно, остальные могут быть несколько заглушены более ранними впечатлениями от Четвертой и Восьмой Риккардо Шайи, где зашкаливает совершенство работы звукоинженера…

Булез-композитор – тема не простая. Он не раз и не два замолкал на годы, и не только из-за активнейшего дирижерства или организационной работы по учреждению IRCAM'a и других проектов, но и по разным причинам внутреннего порядка. Видимо, не каждому дано сочинить такие горы музыки, как неутомимому Штокхаузену – это, как представляется, связано с врожденным энергетическим уровнем да еще изобретательской жилкой, когда замыслы и идеи теснятся в голове толпой, только успевай записывать, но и с несокрушимым здоровьем и выносливостью, позволяющими активно работать по 10 и более часов в день, как это удавалось Штокхаузену на концертах в Осаке в 1970 году. Но современные музыканты далеко не все гонятся за количеством. Вот что замечает по поводу Булеза его ученик Джордж Бенджамин: The world today doesn’t need huge numbers of pieces, as it did in, say, Haydn’s time. What are needed, surely, are essential statements, singular and unique works. And these he has provided, without question. («Сегодняшний мир не нуждается в огромном количестве пьес, как это было, скажем, во времена Гайдна. Что необходимо, так это, конечно же, содержательные послания, единственные и уникальные сочинения. А их он [Булез] оставил нам, это не подлежит сомнению»). Нельзя здесь не согласиться с этим видным британским композитором и – тоже – дирижером.

Аудитория музыки Булеза никогда не будет такой большой, как у Штокхаузена к началу 1970-х. Его жесткая самодисциплина не допускала, как представляется, стремительного полета воображения. Это замещалось неутомимой, дотошной, чеканной выделкой деталей, неустанными возвращениями и переделками прежних работ. Зато то, что отстоялось, вошло уже в разряд классики ушедшего века, которую будут не только исполнять, но и изучать, и влияние которой, даже если оно не особенно заметно в данное время за пределами Франции и его непосредственного круга учеников, особенно иркамовских, не исчезнет, а со временем, кто знает, может и усилиться. «Булез? Его время придет!» (перефразирую тут заголовок полемической книги Леонарда Бернстайна о Малере – тоже полемически).

Кое-кто из моих коллег, «отключив» себя от творчества Булеза еще в 1960-е годы, не зная поэтому о его дальнейшей эволюции, пренебрегают им, просто не могут слышать его имя. Они не могут допустить, что на смену резкому, угловатому конструктивизму и сюрреалистическому экспрессионизму «рассерженного молодого человека» 1950-х в более поздние десятилетия придет другая музыкальная «жестикуляция», интонационные углы сглаживаются, усиливается элемент лиризма, и даже появляется нечто вроде равномерного пульса и периодичности, как, например, в Sur Incises для 3 фортепиано, 3 арф и 3 ударников. Этот новый Булез может явиться в какой-то мере сюрпризом для его полемистов и отрицателей.

Как бы там ни было, в анналы истории музыки Булез давно вошел как основоположник и теоретик тотального сериализма, позднее алеаторики определенного типа в отношении большой формы и, частично, членения на периоды «вдох-выдох» (иные формы детализированной ритмической свободы типа приблизительности культивировали Берио, Лютославский, Сероцкий, Пендерецкий, позднее Ксенакис). Важное место в его музыкальном сознании занимало претворение эстетики и принципов формы литературы конца ХІХ и ХХ века, в первую очередь – Стефана Малларме, а также Пруста, Джойса и французских сюрреалистов, особенно Рене Шара. Не остался он чужд также электронной музыке (в поздние годы – live electronics).

Vale, Pierre Boulez! Mettons-nous a l’éternité!

ХХ век был удивительно щедрым на композиторов-гениев – любой из профессиональных музыкантов легко, навскидку, назовет несколько десятков имен! Здесь и Стравинский, творчество которого многие считают малоизученным и скрывающим некую тайну, разгадав которую мы сможем двинуться в будущее верной дорогой. Здесь и Шенберг, который на примере тональности ясно и наглядно показал нам, как можно и нужно переосмысливать фундаментальные понятия в музыке и, соответственно, как правильно двигаться вперед по пути прогресса. Здесь и Лютославский, который дал нам ощущение нового времени и новой свободы и соединил «старые» и «новые» ценности. Здесь и Кейдж, исследовавший пограничные условия существования музыки, и Штокхаузен, «разрастивший» музыку до пределов нового специфического искусства, органически объединяющего и музыку, и театр, и религию, и философию… И Ксенакис, «строящий» музыку по архитектурным законам, а также законам физики и математики… Перечислять всех означает написать не статью, а грандиозный трактат по истории музыки ХХ века. Повторюсь, гениев, обогативших мировую музыкальную сокровищницу, было много. Но самым ярким явлением в ХХ веке, признанным лидером в современной музыке, наиболее знаковой фигурой и беспрецедентно авторитетным мировым музыкальным общественным деятелем был именно Пьер Булез!

Ученик великого Оливье Мессиана, он стал лидером «тройки структуралистов» Булез – Штокхаузен – Ноно, и в этой тройке его влияние на коллег оказалось несоизмеримо большим, чем коллег-единомышленников на него! Подчеркну, что именно это трио подхватило эстафету нововенцев, что сразу поставило их в положение некоего центра музыкальной вселенной.

Структурализм Булеза, Штокхаузена и Ноно дал как огромное число последователей, так и множество композиторов, несогласных с этим направлением, которые по принципу отрицания стали искать свои пути, принципиально отличающиеся от структурализма. Именно это и вызвало невиданное расслоение «музыкального древа», и возникло огромное, беспрецедентное множество стилей, направлений, концепций…

Структурализм оказался своего рода точкой опоры для Булеза. В отличие от многих, он не стал апологетом одной идеи, одного направления. Он не стал адептом 12-тоновости в том или ином ее проявлении. Булезу были свойственны резкие смены курса – своего рода творческий dérive, – но это не были метания заблудившегося человека, лихорадочно ищущего выхода из лабиринта. Это были поиски мудрого и знающего много такого, что не знали коллеги, экспериментатора, направленные на как на расширение нашего кругозора, так и на расширение всего музыкального пространства в целом!

Его «Молоток без мастера» занял в истории культовых произведений такое же место, как и «Лунный Пьеро» Шенберга. Многие композиторы создавали «своего» «Лунного Пьеро», и среди этих партитур немало выдающихся. Но создать шедевр, чтобы он копировал системообразующие принципы, причем, с помощью своего, принципиально иного, не уступающего по яркости оригиналу, языка и достигнуть тех же высот удалось только Булезу!

Булез фактически получил два образования. Композитор и дирижер, он также изучал высшую математику, и это объясняет структурность и необычайную организованность его мышления. Но не всем композиторам, получившим физико-математическое или инженерное образование свойственны «музыкальность» и органичность произведений Булеза, и в данном случае это следствие высочайшей общей культуры, в частности, огромного багажа всесторонних знаний.

Его Первая соната демонстрирует работу незаурядного интеллекта. Поразительное сочетание техники центрального тона и шенберговской додекафонии дало уникальный результат, аналогов которому нет в истории музыки.

Булеза вообще очень сложно анализировать. Чтобы понять хотя бы технологию, нужно обладать огромными разносторонними знаниями и необычайной способностью мозга к умственной эквилибристике. Дать же оценку, то есть, понять художественный смысл того или иного произведения, пока невозможно. Эта работа ведется, конечно, и достаточно успешно, но пройдут многие годы, прежде чем мы сможем более-менее близко подойти к нужному результату.

Уже «Структур», Второй фортепианной сонаты и «Молотка без мастера» было бы достаточно, чтобы навечно войти в историю музыкального искусства. Но Булез – автор более 50 произведений, среди которых нет проходящих или тиражированных. Практически каждое произведение концептуально и представляет новую микровселенную. Достаточно бегло, даже просто «на слух», сравнить, скажем, Pli selon pli, portrait de Mallarmé, Notations, Eclat, Répons, Messagesquisse, Dérive II…

Шенберг, переосмыслив тональность, писал по-бетховенски и получил неслыханный фонический результат. Веберн, следуя за Шенбергом, сменил фактуру и получил новый абрис музыкального пространства. Булез оттолкнулся от пространственного абриса Веберна, интерполировал его фактуру, являющуюся функцией от двух переменных – звуковысотности и метроритма, и получил пространство с несоизмеримо большим числом координат!

Булез был единственным композитором в ХХ веке, кто широко и успешно использовал все три существующих творческих метода – классический, романтический и авангардный!

В середине 70-х годов Пьер Булез создает Ensemble InterContemporain, очень скоро ставший «Ансамблем Номер Один» в мире, и IRCAM (Институт исследования и координации акустики и музыки), что ознаменовало новый этап в упорядочении мира современного музыкального искусства. Как и в случае с композиторами, так и с Ensemble InterContemporain – выдающихся ансамблей солистов (или симфониетт) десятки, но этот – как был Первым, так и остается им по сей день. С электронными студиями и институтами развития новых технологий в музыке – то же самое. IRCAM есть IRCAM, и, если есть выбор, все предпочитают попасть работать или учиться в нем!

Помимо «материальных» институтов современной музыки, Булез создал и «нематериальные». Фактически он структурировал пространство современной музыки в цивилизованном мире. Он не только поддерживал, но и всемерно стимулировал композиторскую мысль повсюду – во Франции, в Германии, в Италии, во многих, если не во всех, остальных европейских странах, в России, за пределами Европы… Именно Булезу мы обязаны появлением многих композиторов, ставших классиками ХХ века и повлиявших на следующие поколения музыкантов в своих странах. Именно Булезу мы обязаны появлением всех необходимых институтов, давших возможность стремительно развиваться и нормально существовать современной академической музыке, вначале во Франции, а затем практически во всех европейских странах!

Его творческое наследие сегодня является путеводителем по современной музыке во всем ее многообразии. Его статьи по эстетике и технике композиции стали не только учебниками, энциклопедиями, сборником цитат для многочисленных музыковедческих работ и пр., но также и постоянными возмутителями спокойствия в музыкальном мире. И это постоянно усиливало, подогревало интерес к академической музыке сегодняшнего дня, вовлекало в орбиту многих музыкантов, представителей других искусств и просто культурных людей. Не было бы Булеза, интерес к нашему искусству был бы несоизмеримо меньшим, а круг интересующихся людей – куда более узким.

К Булезу можно относиться по-разному – и как к композитору, и как к дирижеру, и как к человеку. Но отрицать его величие и масштаб личности просто невозможно! Музыкальный мир сегодня был бы другим – более замкнутым, бедным и оторванным от всего и вся, менее разветвленным в смысле направлений и творческих концепций, не столь интригующим, наконец, – если бы не все то, что сделал великий Пьер Булез!

Уход Пьера Булеза – колоссальное событие. Не стало фигуры огромного масштаба, «последнего из могикан» авангарда. Но, говоря о «конце эпохи», все же, как мне кажется, не стоит забывать о колоссальной эволюции, которую претерпел авангард за 20-й и, частично, 21-й век. Вряд ли возможно говорить о каком-то «едином потоке». Послевоенный авангард, одним из ключевых представителей которого был Пьер Булез, брал у композиторов Новой венской школы – в большей степени у Веберна – пуантилистическую фактуру, но пренебрегал такой стороной дела, как музыкальное время. Веберн же уплотнял время – вспомним, сколько идет его Симфония, опус 21: около десяти минут! Сама серийность предполагает быстрое исчерпание звуковых средств, а в том же «Молотке без мастера» Булеза, по-своему интересном и важном, этого нет: вещь растянута во времени. Таков и Штокхаузен в целом ряде своих композиций. Хотя Ксенакис, наоборот, был скорее близок к позиции сжатия времени.

И тем не менее: ни в послевоенном авангарде, ни в сегодняшнем, растворившемся в технике самых разных композиторов, ставшем, при очевидных отдельных достижениях, общим местом, я не вижу того резкого слома, того действительно революционного порыва, что был в музыке Шенберга, Веберна, Берга… Для меня лично эпоха закончилась на них.