«Грусть из машины»

Эти мужчины и женщины не живут в мире категоризированных универсальных репрезентаций. Вместо этого каждый из них живёт в собственном индивидуальном королевстве, в которое другим нет доступа (один пациент вдруг перестаёт доверять своему обонянию, другой постоянно слышит в голове песни своего детства, третий находит практическое применение своим рукам спустя 60 лет своей жизни и т. д.). Человеческие существа, мозг которых был повреждён в результате болезни или травмы, являются заключёнными своих собственных внутренних миров не более, чем мы с вами, но жизнь в нашем мире, чуждом для них, порождает синдром отмены. Эти люди делят с нами тела, знания, «души», но не способны разделить этот мир сам по себе. Они незнакомцы в нашей вселенной, когнитивные иммигранты, мучающиеся ностальгией по родному дому…

Книга Сакса убедительно демонстрирует, что существование мира завязано на его репрезентации. Что само по себе не означает отсутствия физического мира, ведь жертвы этой пытки – неопровержимые доказательство его материальности… Мир, определённо, существует, но лишь разум наполняет его душой, и, поскольку все мы обладаем биологически одним и тем же мозгом, мы способны утверждать универсальные репрезентации. Но если мозг даёт миру его «душу», он может и извратить её до такой степени, что получившаяся в результате феноменология будет несовместима с привычной. Другой мозг продуцирует другой вкус, цвет, структуру окружающего мира. Этот мозг, «больной» или «неполноценный», создаёт репрезентации, которые нельзя разделить с другими. Что и происходит с пациентами доктора Сакса.

Приумножение и «персонализация» репрезентаций интересны в свете тех запутанных обстоятельств, в которых сейчас находятся технологии и человеческие существа. Технологии трансформируют феноменологию. Это, на мой взгляд, бесспорно. Технологии дают доступ к другим, сложно структурированным и ранее неизвестным уровням реальности и, по мере роста своего влияния, создают альтернативные способы понимания нашего мира. Разумеется, сам по себе этот феномен не нов (технологии существуют столько же, сколько существует сам человек). Новой является степень распространения технологий и их адаптивность к весьма определённым и специфическим нуждам. Они становятся всё ближе к нам. Они адаптируются к нам в той же степени, что и мы к ним. С использующимися сейчас технологиями каждый из нас может выбрать как жить, умирать, молиться – даже как рожать и создавать новую жизнь. Новые технологии дают возможность создавать мир, основанный на нашем собственном восприятии и понимании. Мы превратились в пациентов Оливера Сакса: исследователи своих собственных миров, имеющих вкус, цвет и реальность для каждого из нас в отдельности. Пациенты Сакса, до некоторой степени, и есть прототипы культурного существа.

Мы движемся от мира, в котором люди изменяют себя согласно определённым ценностям (разделяемым всеми), к миру, в котором люди изменяют сами эти абсолютные ценности. Как и пациенты Сакса, мы очень близки друг другу в физическом смысле, но разделены своими, технологически специфическими мирами, которые не похожи друг на друга. Мы наблюдаем не распад больших идеологических конструкций, а их бесконечное размножение, даже такие изначально стойкие репрезентации, как время, пространство, жизнь, смерть, мутируют и преображаются. Как жертвы черепно-мозговой травмы, мы видим вселенную, воспринимаем время, чувствуем жизнь и принимаем смерть, согласуясь с «языками», которые не являются и не могут больше являться универсальными. Мир превратился в совокупность своеобразных и самостоятельных миров.

Джордж Штайнер

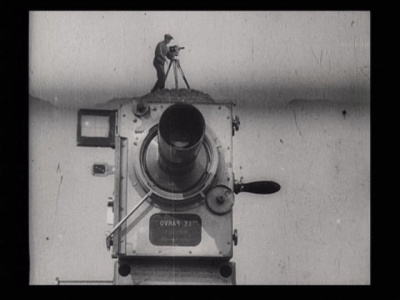

«Как у кого-то может быть память без воспоминаний?», – спрашивает герой Мишеля Серра своего работающего на компьютере секретаря в фильме Клода Соте «Нелли и Мистер Арно». Это странное замечание указывает на важный феномен: память и воспоминания меняют свой характер как только мы начинаем доверять машинам наши воспоминания, как и свою возможность что-то помнить. Но что случится, когда воспоминания, наделявшие нас сознанием и существованием, останутся только в базах данных? Как это изменит нас? Когда-то Сьюзен Зонтаг исследовала влияние неумеренного использования репрезентаций в ситуациях, когда, например, фотография какого-то события становилась важнее, чем само это событие. Жизнь с такой формой замещения, по её предположению, глубоким образом меняет наш опыт восприятия мира.

На сегодняшний день наши воспоминания практически никогда не декодируются сами по себе, они зафиксированы специальными записывающими машинами. Как это повлияет на структуру мира и нашей индивидуальной души? Каким образом мы трансформируемся под влиянием наших умножающихся миров и отступающих воспоминаний? Не об этом ли говорят теоретики новой технологической культуры? Когда мы рассматриваем сложные взаимоотношения биологии и культуры, не наблюдаем ли мы перемещение нашей феноменологии в область технологии?

Чем же мы становимся, когда мы всё больше освобождаемся от наших воспоминаний, поручая их культуре и технологии? Как мы будем воспринимать мир, когда даже наши самые интимные воспоминания становятся аппаратно-зависимыми?

Очевидно, уже сейчас мы делим друг с другом большое количество воспоминаний, которые записаны, заархивированы и проинтерпретированы машинами. Банки памяти имеют открытый доступ. Мы часто занимаемся припоминанием при помощи этих банков, структурируя при этом не только наше понимание мировой истории, но, что звучит более зловеще, своей личной истории. Образ китайского студента и танка на площади Тяньанмень или убийства Кеннеди и, конечно, живые записи атаки на башни-близнецы – всё это хорошие примеры событий, сохранённых машинами и имеющих большое глобальное и персональное звучание. Записанные голоса и образы Нила Армстронга или Мартина Лютера Кинга – примеры работы того же самого феномена. Эти воспоминания были извлечены из памяти индивидуальных мужчин и женщин и стали универсальными, перманентно-замороженными в этих записях, защищёнными от разрушения временем, историей и человеческим забвением. Теперь они принадлежат коллективной памяти человечества, доступны в супермаркетах памяти любого сорта, где (как утверждает Сьюзен Зонтаг), сохранённые события становится воспоминаниями, где память (в компьютерном значении этого слова) становится воспоминаниями. У нас остаётся всё меньше и меньше индивидуальных воспоминаний, большинство их них мы уже делим с постоянно растущим количеством людей. А ведь воспоминания – это ни что иное, как цвета и материя нашей человеческой вселенной.

Что случится, если всё больше и больше воспоминаний станет искусственно созданными, в то время как источник культуры, из которых мы черпаем эти репрезентации, будет становится всё беднее и беднее? Воспоминания и связанные с ними эмоции не только определяют нашу собственную сущность. Вместе с тем они являются универсальным языком. Одна из наиболее интересных подробностей в книге Оливера Сакса – большая чувствительность его пациентов к эмоциям, пробуждаемым искусством. Будь то поэма, музыка, пьеса, песня или танец – все пациенты трансформируются, буквально перерождаются, когда вступают в контакт с произведением искусства. Внезапно они способны избавиться от ограничивающих их барьеров и могут погрузиться в область, которая доступна всем людям. При помощи искусства пациенты доктора Сакса заново узнают значение окружающего мира. Свободные от своих недугов во время проживания художественного опыта, они заново интегрируются в человеческое общество. Эмоции, вызванные искусством, открывают их индивидуальные миры для человеческого сообщества, которое их окружает. Рождённое человеческими воспоминаниями и эмоциями, искусство становится универсальным потоком.

Меланхолия, грусть, радость, страх, гнев и многое другое составляют эсперанто каждого человеческого существа. Но эмоции и искусство есть ничто иное как воспоминания. Живые помнят – таким образом они способны сознательно существовать во времени и пространстве. Память является фундаментом для порядка и сложности мирового устройства. Без воспоминаний никто окажется не способен реагировать на изменение окружающего мира. Без воспоминаний человек не сможет оценить состояние своего тела (с тех пор как оценка будет состоять в сопоставлении между «тогда» и «сейчас»), и, таким образом, он не сможет существовать сознательно. Воспоминания – это удовольствие и боль, грусть и радость, общий поток, объединяющий человечество. Воспоминания определяют наше существование, а искусство – это система их репликации.

Когда я слушаю симфонию, читаю поэму или смотрю кино, я не только вижу, слышу или читаю, считываю специфические слова, образы или звуки. Вместе с этим я воспринимаю нечто вроде универсальной человеческой «памяти», объединяющей бытие. Память – это матрица, она нестабильна, находится в движении, она представляет собой эфемерный язык, который перманентно обновляется, однако бесконечно опознаётся и декодируется.

Воспоминания находятся в основании большинства современных фундаментальных изменений. Мы живём в мире, просеянном через воспоминания, заражённым воспоминаниями людей и машин. В нашем мире воспоминания больше не принадлежат одним лишь нам. Наши воспоминания теперь создаются и управляются извне, они внечеловечны. Наши воспоминания, давшие нам форму и идентичность – фабричная продукция; их запись, сохранение, повторный вызов и модификации всех прочих возможных операций осуществляется машинами. Мы живём в мире, где большинство воспоминаний уже созданы не человеком. Если у мира сегодня и есть память, то это память машин. Без них я не существую, без них у меня нет воспоминаний. Наше существование, в самой основе нашей человеческой структуры, теперь основывается на работе машин. Машины создали моё прошлое. Машины породили мою меланхолию. Отношения человеческих существ между собой теперь машинны и технологичны, современное искусство говорит об этом. Количество миров приумножилось, и в наиболее фундаментальных путях развития человечества машины нашли себе место. Когда я испытываю ностальгию по какому-то сохранённому мною воспоминанию из моей жизни, я могу лишь процедить его сквозь его машинную запись.

Мы влюблены в наши технологии не только потому, что машины располагают большим, расширенным набором качеств (они видят и слышат «лучше», чем мы, они бегают быстрее, они сильнее, чем мы и т.д.), но и потому, что они контролируют наши чувства и эмоции. Человеческие идентичности теперь обитают внутри машин и внутри изготовленных машинами воспоминаний. Желание стать машиной, распространённая современная фантазия, демонстрирует жажду не помещать воспоминания куда-то ещё, а самому воссоздавать их. Машины контролируют наши памяти, им принадлежат фундаментальные материалы, формирующие нас, и они руководят структурами, они генерируют человеческие смыслы и взгляды на будущее. Мы удаляемся от нашей человечности.

И эта удалённость, на мой взгляд, одно из оснований постмодернизма. В его разнообразии, бесконечном изучении поверхностей, смыслов и противоречий постмодерн ищет человеческие эмоции. Это не только когнитивная карта, которую необходимо перерисовать (как предлагает Джеймсон), но и карта памятей, карта, чьи следы проходят сквозь территорию, занимаемую машинами. Когда теоретики технологической культуры анализируют феномен пост-человека и пост-биологии, когда изучают концепции жизни и искусственного интеллекта, они не только рассматривают возможность нового полуорганического/полумашинного бытия; они также указывают на новую онтологию, состоящую из совместной памяти людей и машин.

Репрезентации постмодерности, отсылающие к ретрофутуризму, фильму «Паникующие тела» или милленаризму, иллюстрируют необходимость найти эмоции и воспоминания, которые каждый из нас мог бы назвать собственными. Эта нужда в человеческих эмоциях, их своеобразии, ощущается в искусстве, также как и в торговле, войне или в моде, в истории и в нищете. Машины, технологии, институции и рекламные объекты восприятия так богаты воспоминаниями и эмоциями (и человеческие существа поместили внутрь машин так много этих воспоминаний), что социология этих явлений должна рождаться из понимания их взаимодействия. Точно как и они, мы двигаемся туда-сюда внутри бесконечных миров и опытов в надежде найти воспоминания, хоть какую-нибудь память. Но сегодня эти воспоминания доступны только в мире машин.

Можно удивляться тому, что протагонисты во многих современных фильмах влюбляются в свои собственные машины

Человечество дрейфует в сторону от человека к машинам. Марвин Мински и Ханс Моравец предполагают, что сегодняшние роботы – это наши когнитивные дети. Давайте выражаться точнее и говорить о машинах, роботах и технологиях, не как о когнитивных детях, но как о детях наших эмоций, репрезентаций, детях наших воспоминаний.

Перевод: Сергей Бондаренко

Источник: Olivier Dyens. The Sadness of the Machine // Memory. Documents of Contemporary Art. – White Chapel Gallery, London. MIT Press, Cambridge Massachusettes. 2012