К 110-летию Б.А. Смирнова-Русецкого

Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий родился в январе 1905 года в Петербурге. Его отец был кадровым военным, офицером, но после революции 1905-1907 годов оставил военную службу, и семья художника переселилась из центра Санкт-Петербурга за Московскую заставу.

Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий родился в январе 1905 года в Петербурге. Его отец был кадровым военным, офицером, но после революции 1905-1907 годов оставил военную службу, и семья художника переселилась из центра Санкт-Петербурга за Московскую заставу.

Как вспоминает сам художник: «…я много бродил один. … серьёзным увлечением рисование тогда не было. Но склонность к созерцанию, чувство гармонии и ясности в отношении к природе пробудились ещё в ту далекую пору и никогда меня не покидали».

Незадолго до октябрьской революции семья художника переехала в Москву. В 1919 году отец Бориса Алексеевича устроился начальником снабжения Высшей стрелковой школы, и 14-летний Борис стал посещать местный «рисовальный кружок». Помимо этого, он много ходил в музеи, читал книги об искусстве. Тогда же Смирнов-Русецкий узнал о Н. Рерихе и М. Чюрлёнисе, и эти два художника оказали огромное влияние на его последующее творчество.

Семья не одобряла желания Бориса Алексеевича стать художником, и в 1922 году он поступил в Московский Инженерно-экономический институт, но занятия живописью и философией не оставил. Тогда же завязалась его переписка с Кандинским, которая продолжалась до 1928-1929 годов. В 1923 году художник принял участие в своей первой выставке в московском Музее изобразительного искусства – «Выставке пяти».

В 1923 году Борис Алексеевич вошел в число основателей творческой группы «Квадрига», впоследствии ставшей основой для знаменитой «Амаравеллы» – группы художников-космистов, последователей философии Николая Рериха, который и предложил это название на встрече с ними в 1926 году.

В том же 1926 году Смирнов-Русецкий при протекции Рериха и Щусева поступил во ВХУТЕМАС, но, по собственному убеждению художника, обучение там мало повлияло на его творчество.

В 30-х годах из-за растущего идеологического давления художник вынужден был оставить профессиональные заняти живописью.

C 1931 Смирнов-РУсецкий преподает в автогенно-сварочном техникуме (с 1933 года – факультет Московского высшего технического училища), летние месяцы посвящая путешествиям и живописи.

В 1938 году был арестован и, вероятно, расстрелян его отец.

Спустя три года, в первые дни войны был арестован и сам художник. «За антисоветскую и контрреволюционную пропаганду» (УК РСФСР 58-10,11) он был приговорен к 10 Исправительно-Трудовых лагерей. За эти 10 лет Смирнов-Русецкий сменяет 5 мест заключения. Однако в 1951 году последовал новый приговор – пожизненная высылка. В 1954 году приговор был отменён, но поражение в правах осталось: Борис Алексеевич не имел проживать в Москве и крупных городах.

|

|

|

|

|

|

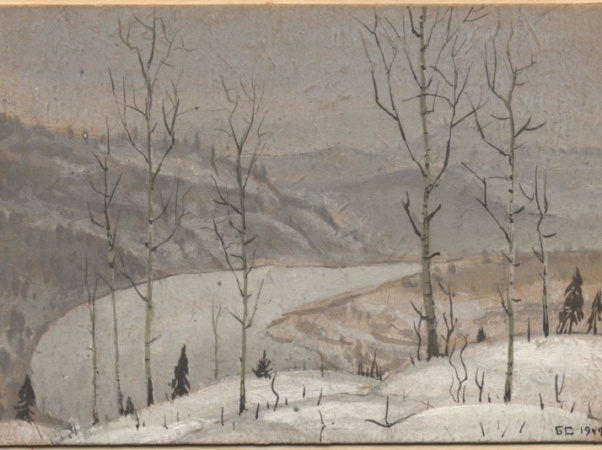

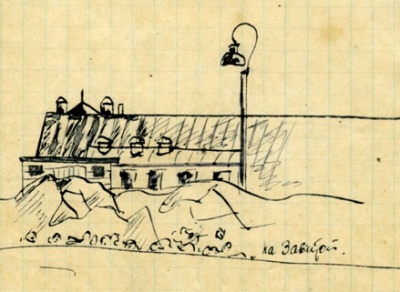

Всё время пребывания в заключении Смирнов-Русецкий не прекращал занятий живописью – именно к этому периоду относятся представленные в материале картины из коллекции Международного Мемориала.

До полной реабилитации в 1956 году художник жил в Угличе, а в октябре 1956 переехал в столицу, где и жил до самой смерти в 1993 году.

После реабилитации Борис Алексеевич работал в Институте металлургии АН СССР, параллельно активно занимаясь живописью и много выставляясь.

Пережитые испытания не изменили его философских и эстетических взглядов. В творчестве Смирнова-Русецкого до самых последних работ чувствуется влияние Николая Рериха: мотивы космизма и философское наполнение образов природы.

Светлана Фадеева