Продлен срок засекречивания документов ВЧК-КГБ

Никита Васильевич, недавно появилась новость, что межведомственная комиссия продлила срок засекречивания документов НКВД-КГБ на тридцать лет. Не могли бы рассказать, что это за решение, и какие последствия оно имеет для историков?

Секретность продлили не всем документам. Речь идёт о решении, которое было предъявлено на слушаниях по гражданскому иску историка Сергея Прудовского к ФСБ. Сергей добивался признания незаконным продление секретности для «харбинского письма» (закрытое письмо по «харбинцам» 1937 года) и освещал весь процесс в своём «Живом журнале». Это не единственное подобное решение межведомственной комиссии. Они начали появляться с тех судов, которые ещё я вёл против ФСБ. Тогда я обращал внимание Московского городского суда (районные суды не уполномочены рассматривать дела, связанные с государственной тайной), что ФСБ не выдаёт документы, считая их секретными, а формального продления их секретности на межведомственной комиссии нет, что является незаконным. И вот с тех пор они регулярно все свои заключения, где считают нужным продлить секретность, подают в межведомственную комиссию. Поэтому здесь просто обозначен период для списка, поданного в межведомственную комиссию, который приложен к этому заключению. Но это не все поголовно материалы. Какие-то материалы у них рассекречены.

То есть засекречены только те материалы, которые запросил Прудовский?

Нет, но в том числе и они.

А что туда ещё вошло?

Кто знает, надо смотреть приложенный перечень. В нём указаны дела, названия документов, на которые они считают нужным продлить секретность.

Всё-таки, на каком основании был сформирован этот набор документов?

При каждом таком обращении они подают список документов и получают на них заключение МВК, я думаю, это происходит без рассмотрения, автоматически – здесь всё схвачено. До этого они пропускают документы через свою центральную экспертную комиссию ФСБ. И там работники разных главков рассматривают документы, и где считают, что вот это не надо сейчас рассекречивать, хотя уже прошло больше тридцати лет со дня со дня создания – они пишут заключение, что документ «раскрывает формы и методы работы» или «результаты агентурной оперативной деятельности», или, условно говоря, «силы и средства органов госбезопасности». Причём, без оглядки на то, что уже эти силы и средства давно устарели, формы и методы тоже устарели. Формально. Там процветает, я бы сказал, и перестраховка, и вкусовщина. Какие-то заведомо несекретные документы они числят секретными, потому что им так показалось.

Из-за того, что там какие-то имена упоминаются?

Нет, чаще всего не из-за имён. Я хожу, и по моим запросам выдаются какие-то документы в читальном зале, имена – пожалуйста, сведения о присвоении звания, эти приказы были рассекречены. Дело не в именах, они же прекрасно знают, что этих людей давно уже нет. Нет, там речь идёт о чувствительных вещах: о провокационных методах, о нарушении законности, или об агентурно-оперативной работе, вот это они не любят открывать. Это своего рода ведомственная паранойя, непонимание того, что в условиях открытости архивов соседних стран (в Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, а теперь и в Украине – такого рода документы давно открыты и публикуются, размещаются в интернете) прятать их в Москве глупо. Все время на ум приходят строчки Твардовского: «Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу».

А правда, что сотрудники внутренних органов постоянно мигрировали (я слышала на конференции), например, столько-то лет отработал в Литве, потом в Москву, потом ещё куда-то? И таким образом можно воссоздать биографию такого человека, понимая, скажем, чем он занимался в Вильнюсе.

Ну, если мы знаем точные его должности, у нас нет проблем понять, чем он занимался. У нас есть справочники, описывающие структуру. Понятно, чем занимался человек, работая во втором отделе КГБ Латвии, и чем занимался человек в пятом управлении КГБ Украины. А воссоздание более или менее подробных биографий руководящих деятелей госбезопасности возможно и без непосредственного обращения к архивам ФСБ – все они были номенклатурой ЦК КПСС и ЦК компартий республик и обкомов (в зависимости от уровня должности) и в партийных архивах имеются на этих работников подробные биографические справки и личные дела.

А если можно воссоздать, зачем тогда запрещать историкам знакомство с документами?

Историкам на самом деле затрудняется доступ к целому ряду документов, которые были бы важны для понимания и репрессий, и политической истории СССР. Это могут быть сводки, донесения, какие-то рапорты, связанные с внутренней ситуацией в СССР, нормативно-распорядительные документы, связанные с репрессиями. Ну, как «харбинское письмо» НКВД. Почему Сергей Прудовский оспаривал продление секретности для него? Потому что этот документ, вполне очевидно, связан с массовыми репрессиями, служил обоснованием начала массовой операции НКВД по т. н. «харбинской линии». А в то же время, есть статья 7 закона «О государственной тайне», где сказано, что не подлежат засекречиванию сведения «о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина», о «нарушениях законности органами государственной власти и их должностными лицами», то есть о массовых репрессиях и преступлениях против правосудия. Но, тем не менее, спокойно выносится заключение комиссии о том, что этот документ не может быть рассекречен.

То есть это антиправовое решение? Его можно оспаривать?

Да. Любой другой человек тоже может подать в суд и оспорить это решение. Посмотрим, чем кончится дело Прудовского, он сейчас им занимается, подал жалобу. Но любой другой человек может запросить тот же самый приказ о «харбинцах», получить отказ, и так же обжаловать в суде и сам приказ, и заключение межведомственной комиссии. И так до бесконечности, просто мало таких энтузиастов, большинство – ленится, или как пел Высоцкий: «Настоящих буйных мало». Это закрытое «харбинское письмо» Украина, конечно же, тут же разместила в интернете в помощь историку Прудовскому, потому что там такие документы открыты. Ещё в 2009 году оно было специальным актом рассекречено.

А как оно в Украине оказалось?

Потому что это письмо рассылалось во все НКВД Советского Союза, везде же операция шла. Это операция 1937 года по так называемым «харбинцам», и экземпляр письма был в украинском архиве (СБУ), они совершенно спокойно и на законном основании его рассекретили, даже не понимая, какие тут могут быть особые «заморочки». А Москва боится.

А публикация документа, который рассекречен в Украине, но засекречен здесь, может чем-то юридически грозить?

Нет, если вы этот документ опубликуете, вам ничего не будет. Да, он засекречен формально, но в нём нет гостайны. Вы отвечаете по закону только тогда, когда публикуете сведения, составляющие гостайну. Есть четкий и один единственный критерий определения гостайны – это сведения, которые при их опубликовании могут нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Но этот документ никак Российской Федерации не может угрожать, там речь идёт о «коварной деятельности» японской разведки на территории СССР и огромном количестве японских агентов, которых разоблачило «доблестное НКВД». С фамилиями. Притом что люди, упомянутые как «японские шпионы» – я Сергея Прудовского специально попросил узнать о них – реабилитированы, то есть – невиновны, он их нашёл на нашем сайте, не всех, но нашёл. Значит, в этом «закрытом» письме заведомая «липа», и это никак не может быть выдано за достоверный результат оперативно-розыскной деятельности, как это трактуется сейчас экспертами ФСБ. Эксперты, рассматривающие эти документы в архиве, не знают истории своей организации, он ничего не понимают по содержанию документа. Им кажется, что если написано «разоблачён японский агент такой-то», значит, так оно и есть. И они не понимают, что с тех пор много воды утекло, люди эти были репрессированы невинно, давно реабилитированы, и само письмо это является ярким образчиком нарушения прав и свобод советских граждан, и поэтому не может быть секретным. Ничего этого они не знают и в расчёт даже не берут.

То есть срабатывает какой-то автоматизм, защита от историков.

Срабатывает на самом деле, во-первых, историческое невежество, и во-вторых, ведомственная замкнутость. У меня давно была такая идея – привлечь внимание прокуратуры к этой проблеме, потому что, в принципе, необоснованно оставляются документы на секретном хранении, это перерасход государственных средств на поддержание секретности, надбавки к зарплате людям… То есть если мы видим, что секреты липовые, но они влекут за собой государственные траты, это типичное нарушение финансовой дисциплины и здравого смысла, и подрыв государственных устоев. И деньги из нашего с вами кармана идут на то, чтобы кормить людей, которые придумывают, чем себя занять, и что бы ещё по-прежнему числить секретным. Прокуратура должна подходить с юридическо-практической точки зрения, а именно: если люди руководствуются такими соображениями, они явно нарушают закон. Есть преступный умысел. Одно дело – халатность, непонимание, но если за этим кроется некая система, сознательные действия…

К сожалению, это недоказуемо.

Конечно, умысел трудно доказать, я понимаю. Но когда мы видим, что у нас сделано с законом «О государственной тайне»… В нём точно сказано, что максимальный срок засекречивания составляет 30 лет, и в исключительных случаях он продлевается межведомственной комиссией. Что сделали эксперты ФСБ? Они исключительные случаи превратили в регулярную практику. Не бывает так. Вот, собственно, чем должна поинтересоваться прокуратура? Сколько документов до 1984 года имеется в архивах ФСБ, и какой процент из них рассекречен. И если мы увидим, что этот процент рассекреченности не достигает, скажем, и пятнадцати, а я уверен, что он даже меньше, то получается, что у нас из исключительных случаев сделали подавляющую практику.

А теоретически такой запрос можно направить?

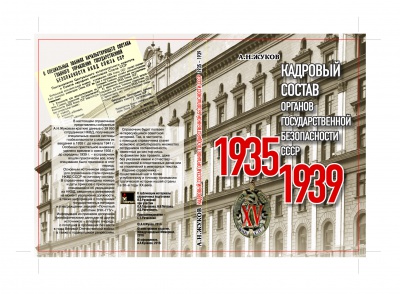

Конечно. Я обдумываю это. У меня просто руки не доходят, потому что сейчас другим занят. Я оспариваю отказ Службы организационно-кадровой работы ФСБ предоставить сведения о должностных перемещениях нескольких руководящих чекистов в 1937-39 гг. – сведения, которым более 75 лет!