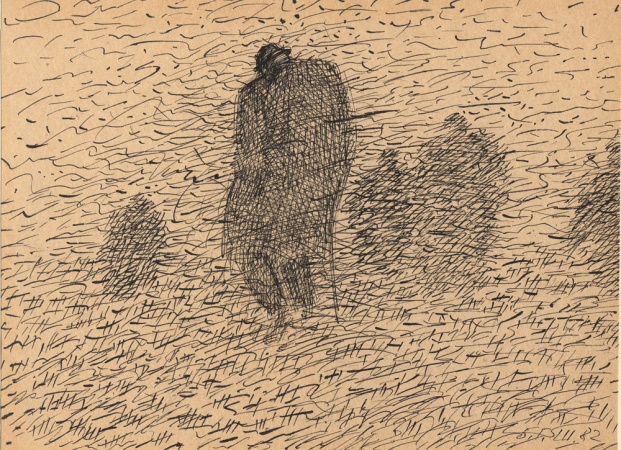

Характерной чертой рисунков всех серий является то, что на каждом из них изображены люди. При этом изображения приблизительно на двух третях рисунков крайне статичны. Фигуры подчеркнуто обездвижены, некоторые из них даже изображены связанными. С точки зрения психологии восприятия, объект воспринимается как объективно существующий тогда, когда он обладает определенным набором качеств, таких как движение, цвет, форма. Обездвиженный объект, находящийся в состоянии покоя, требует дополнительного усилия по его идентификации

Merleau-Ponty M. Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945. P. 315.. Здесь становится важен контекст восприятия. На рисунках из серии «Спящие» фигуры изображены в двух ракурсах: сверху (фигуры лежат вниз головой) и снизу (фигуры лежат вверх головой), лиц ни в том, ни в другом случае почти не видно. Во втором случае воспринимающий находится в точке у ног фигуры так, что самым обширным местом фигуры оказываются ноги, в то время как по направлению к голове пространство сужается. Мы видим явление линейной перспективы, но не по отношению к пространству (пейзажу), а по отношению к отдельному человеку. Фигура заполняет собой всё пространство воспринимающего, фигура настолько близка к смотрящему на неё, что он мог бы коснуться её рукой. Тут в силу вступает осязание как один из способов узнавания. Известно, что новорождённый ребенок испытывает сложности в фокусировке зрения, на протяжении первых трёх месяцев жизни он не может определять расстояние до предметов. Он видит отчётливо только те предметы, которые находятся приблизительно на расстоянии в 20 сантиметров от его глаз, то есть на расстоянии вытянутой руки

Риццолатти Д., Синигалья Б. Зеркала в мозге: О механизмах совместного действия и сопереживания. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 76..Ребенок «видит» через осязание. Вместе с тем, для маленького ребёнка взрослый человек является абсолютной перспективой, эта перспектива и определяет начало жизни.

Ту же осязательную метафору использует В. Шаламов при описании умирания, когда человек оказывается замкнутым в границы собственного тела:

Долгое время он лежал неподвижно, и вдруг увидел недалеко от себя нечто вроде стрелковой мишени, или геологической карты. Карта была немая и он тщетно пытался понять изображённое. Прошло немало времени, пока он сообразил, что это его собственные пальцы. На кончиках пальцев ещё оставались коричневые следы докуренных, дососанных махорочных папирос – на подушечках явно выделялся дактилоскопический рисунок, как чертёж горного рельефа Шаламов В. Сочинения: В 2 тт. Т. 1: Колымские рассказы. М.: АСТ, 2010. С. 92..

Так умирал поэт в рассказе «Шерри-бренди». Начало и конец жизни человека имеют непреходящее значение и, в силу того, что оба эти события – рождение и смерть – выходят абсолютно за рамки каких бы то ни было оценок, они часто символизируются похожим образом. Вид спящих со спрятанными лицами вызывает тревожное чувство. Вероятно, эти образы указывают на первые размышления ребёнка о смерти. Даже если ребёнок не хочет об этом думать, жизнь в лагере эти размышления провоцирует.

Т. В. Косталевская, которая родилась в той же 26-й точке Карлага и провела там часть детства, вспоминает�:

За восемь лет пребывания в лагере единственным нашим развлечением была лошадка, которая вывозила каждый день мёртвых – они лежали в телеге, прикрытой брезентом, из-под которого торчали руки и ноги. Но мы как-то не задумывались о смерти. И даже ждали эту лошадку в сумерках, когда вывозили трупы Вся наша жизнь: Воспоминания Галины Ивановны Левинсон и рассказы, записанные ею. М.: Мемориал, 1996. С. 118..

Тема развлечения, игры в её трагическом смысле очень важна в лагерном мироощущении Гарифа Басырова. В его семье рассказывают такую легенду: когда Гариф с матерью ехал в поезде из лагеря обратно на Украину, уголовники проиграли его, четырехлетнего ребёнка, в карты. Мать на коленях умоляла их, чтобы они не выбрасывали Гарифа из поезда. Уголовники сжалились и отдали ребёнка. Вероятно, какие-то реминисценции об этом событии нашли выражение ещё в одной картине из серии «Спящие»: на ней взрослый, он, согнувшись, сидит на стуле и спит, а маленький ребёнок сидит, отвернувшись, и смотрит вдаль на город. На первом плане – мячик, в которой никто не играет.

Образный ряд картины отсылает к «Меланхолии» А. Дюрера. Взрослый спит, он вне этой реальности. Ребёнок отвернулся от игрушки, потому что с ним никто не играет, а правила, по которым играют взрослые в этом мире, ему непонятны и неинтересны. Только обезумевшие взрослые могут находить интересными игры, в которых ставкой является человеческая жизнь. Такого рода ставкой в игре оказался не только сам Басыров, ставший игрушкой в руках уголовников но и его мать, попавшая в жернова беспощадной тоталитарной системы. Опыт этот измерить и понять невозможно.

Картины Басырова можно разделить с точки зрения того, видны ли на них лица. На картинах из серии «Спящие» лица практически не видны. В серии «Нарцисс» лица изображены в профиль. Люди смотрят вниз, как бы внутрь себя. Люди, на картинах из серии «Люди в углу», сидят или стоят, обхватив голову руками. Они изображены непосредственно загнанными в угол, отсюда этот жест – спрятать лицо.

Историк искусства Ж. Клер упоминает, что в древнегреческом языке слово kara обозначало голову: то, что в мире живых означало часть человеческого тела, в мире умерших принимало значение человека в целом. Умерший человек назывался «голова», но эта голова скрывалась в ночных сумерках и теряла очертания, она была скрыта ночью, она была головой без лица. В мире живых лицо обозначалось словом prosopon. Это то, что видно, то, что присутствует и может быть узнано; это не является лицом в его неуловимом смысле, но это скорее внешний вид, маска, то, что в латинском языке обозначается словом persona. Нацизм связывала с другими атеистическими идеологиями ХХ века попытка утвердить в обществе определенного вида негативную, апофатическую теологию, в рамках которой часть общества объявлялась людьми второго сорта. Эти люди лишались как лиц, так и имён. Они не могли быть ни увидены, ни названы Clair J. Autoportrait au visage absent: Ecrits sur l’art, 1981-2007. Paris: Gallimard, 2008. P. 248–249..

Чтобы показать механизмы погружения во тьму человеческой личности, достаточно процитировать свидетельство тех лет:

Недалеко от Долинки (ныне совхоз «Карагандинский») находилась большая женская зона ЦПО и рядом «детгородок», где находились дети заключённых матерей до двух лет. Потом этих детей отправляли в детские дома. Матери ходили на кормление под конвоем, который зачастую куражился, стараясь унизить и дать понять женщине, что она не мать и не имеет право воспитывать ребенка. Детей очень много умирало. В холодном коридоре стояло несколько бочек, куда складывали мёртвых детей, и там бегали крысы, которые грызли эти невинные трупики. Набирали определенную партию мёртвых и потом хоронили их недалеко от детгородка. Сейчас на этом месте сделана свалка, но кое-какие признаки захоронения есть. Большое захоронение заключенных есть за Долинском маслозаводом, недалеко от трасы Шахтинск-Караганда, там тоже была большая женская зона, её называли «свинарник» – там выращивали свиней для офицеров. Между маслозаводом и зоной – большое захоронение заключенных. Если пройти по центральному арыку в нынешнем совхозе «Карагандинский», там стоят большие высокие тополя. Если внимательно присмотреться, то увидишь – на каждом дереве есть надпись или год, или даже фамилия и имя заключенной Кузнецова Е. Карлаг: по обе стороны «колючки». Сургуш: Дефис, 2001. С. 76..

|

|

Творчество Гарифа Басырова – это попытка, оттолкнувшись от самого себя, своей памяти, своего мироощущения, найти, увидеть и понять другого, и таким образом, через боль и сострадание увидеть мир во всей его палитре. |

В русском языке слово

persona ассоциируется с понятием «персонаж» – с неким литературным образом, личностным типом. Персонаж – это скорее маска, чем лицо. В коллекции работ Басырова, хранящейся в музее «Мемориала», серия «Персонажи» – самая обширная и разнообразная. Лица всех «персонажей» открыты, но некоторые из них искажены, их черты как бы стёрты, оставлены только отверстия для глаз и рта.

В качестве одного из механизмов «стирания» человеческой личности уместно упомянуть о криминализации человеческого лица, известной по тоталитарным странам прошедшего столетия. Ещё создатель криминальной антропологии Чезаре Ламброзо утверждал в первой половине

XIX века: предрасположенность к преступным наклонностям у человека видна в чертах его лица. В результате распространения этой теории впервые стали говорить о необходимости идентификации человека, позволяющей установить контроль за каждым. Приблизительно в тот же период, когда появилась фотография, удостоверяющая личность, с той же целью стали использоваться отпечатки пальцев

La vita di sguardo: Le vittime del Grande Terrore staliniano. Torino: Lindau, 2012. P. 221–222.. Лицо стало настоящим бременем, возможность быть узнанным делала человека уязвимым. Для фотографии на удостоверение личности появились определённые требования, такие как специальное освещение, определённое выражение лица и положение головы фотографируемого. В случае с тюремной фотографией эти требования ужесточались: человек должен быть фотографируемым строго в фас и в профиль, положение его головы должно было быть зафиксировано специальным подголовником

Ibid. P. 225.. Фотографии на документах, с точки зрения их узнаваемости, можно сравнить с идеальным портретом. В контексте истории

СССР, идеальные портреты часто оказывались портретами убитых людей. Томаш Кизни отмечает, что

НКВД предписывало, перед исполнением смертного приговора, идентифицировать личность приговоренного по фотографии. Таким образом, как предполагает он, многие фотографии приговоренных физически присутствовали на месте исполнения приговора

Kizny T. La Grande Terreur en URSS, 1937–1938. Les editions noir sur blanc. Paris, 2013. P. 25.. Уникальность человека, то, что отличает его от окружающих, его лицо, оказывалось предсмертной маской.В этом контексте жест героев Басырова – спрятать лицо – может быть понят двояко: не быть узнанным и не видеть.

Среди «Персонажей» Басырова выделяется портрет следователя. Тщательная прорисовка черт неприятного лица дополнена буйством красок: само лицо тёмно-зелёного цвета, рот и глаза – в малиново-оранжевых тонах. На ум приходит ассоциация с цветом тления и крови. Зелёное лицо, оскаленное красной улыбкой, представляет маску полного равнодушия к человеческой жизни. Так должен выглядеть проводник в царство мертвых.

Философ Эммануэль Левинас считал, что лицо отнюдь не является изобразительной формой, такой как портрет; отношение к лицу – это одновременно отношение к чему-то абсолютно слабому, выставленному на общее обозрение, обнажённому; отношение к чему-то, что абсолютно одиноко и чьё одиночество может перейти в свою высшую форму, то есть в смерть; в лице Другого всегда существует смерть Другого, и, некоторым образом, побуждение к убийству, искушение дойти до конца в полном игнорировании Другого; одновременно в лице Другого заключено парадоксальное послание: «Ты никогда не убьешь» Levinas E. Entre nous: Essais sur le penser-à-l’autre. Paris: Bernard Grasset,1991. P. 122..

Философия Левинаса – это философия эпифании человеческого лица. Явление лица происходит в разговоре. Говорить с кем-то значит, отвергая любую иерархию и устанавливая моральные отношения равенства, сразу же ожидать от него ответа.

В левинасовском смысле, серия «Диалоги» является кульминацией всех предыдущих серий Басырова: разговор как моральное действо двух людей, которые узнают друг друга и признают равенство друг друга.

Э. Левинас пишет о том, что современный человек, вследствие кризиса своего религиозного сознания, воспринимает Бога не как единство любви и не как источник бесконечного прощения, а как некую безличную нравственную норму, которая, в конечном счете, превращаются в набор социальных требований. Человек избегает любых форм самоанализа и ищет осуждения и прощения со стороны окружающих. При этом он забывает о том, что Другой, «Внешнее», не обязательно означает тиранию и насилие. «Внешнее» без насилия реализуется в диалоге. Именно собеседник – источник правосудия, и он существует в тот момент, когда поворачивает ко мне своё лицо Ibid. P. 34..

Можно сказать, что творчество Гарифа Басырова – это попытка, оттолкнувшись от самого себя, своей памяти, своего мироощущения, найти, увидеть и понять другого, и таким образом, через боль и сострадание увидеть мир во всей его палитре.